看来已永远失去的遗传信息原来还遗留在已死去很久的动植物残骸中。进化上的变化终于能够直接观察了。

我们的绝大多数以进化变化为基础的分子过程的知识是根据比较现存物种的基因而获得的。分子进化学家从这些差异中推测出产生现代DNA顺序的历史变化。然而这些研究实质上是推测性的。不像动植物残骸那样,DNA分子没有在岩石中留下印迹。所以,生物学家以从未能像古生物学家那样根据历史记录来检验他们的结论而深感失望。

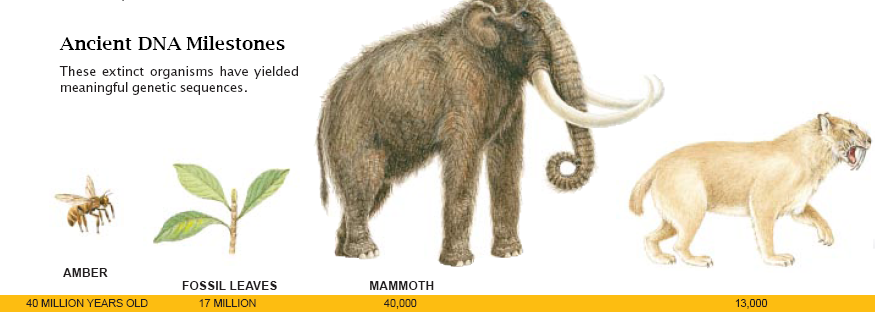

不过在最近10年中,科学家们已得知古老的DNA,虽说已是退化的,但有时还是历经时间的磨炼而残存下来了,而且分子生物学家们已完善了倍增这些微量古老DNA的方法。研究人员迄今已使用来自骨骼和软组织的DNA为7种已灭绝的哺乳类动物确立了可靠的DNA顺序。最古老的是猛犸象——在西伯利亚永冻层中发现的一具冰冻的尸体。更多的研究正在进行,包括试图破译来自几百万年埋藏在琥珀内昆虫中所提取的DNA。因此我们能期待得知多得多的关于已灭绝物种间遗传关系的知识。

受到这类研究工作的鼓励,伦敦自然史博物馆建立了分子生物学研究实验室。哥伦比亚特区华盛顿的史密森研究所、在纽约市的美国自然史博物馆和其他博物馆都争相效仿英国的例子。

当我在80年代初在瑞典乌普萨拉大学就读研究生时,我第一次意识到使用分子技术使我们易于从人和其他生物体分离和研究DNA的顺序。我开始想知道这些同样的技术是否可从博物馆丰富的兽皮和人的木乃伊中寻回有价值的数据。在文献研究表明没有别的人曾考虑过这一可能性之后,我对适合于试验的样本开始进行探索。

由于考古标本是珍贵的,因此作试验的材料不是一件容易的事情.而要获取DNA就不可避免地会破坏一部分标本。但是,我的建议吸引了乌普萨拉大学的埃及古人遗体的管理员,他们把该馆珍藏的木乃伊的皮肤和肌肉的小样品给了我。而尤其重要的是,他们与当时位于东柏林的一家大博物馆有非常密切的联系。

我与柏林国家博物馆的首席管理员一道花了四天时间参观了所有的木乃伊,其中有些已在二次世界大战中部分遭到了破坏。我用消毒解剖刀在保存得最好的23具木乃伊上取出了几克的组织样本。

回到乌普萨拉大学,我在晚上和周末动手研究这些组织,以便使我研究的分子病毒学不受妨碍,因为我未来的论文要依靠它来撰写。我开始时是用显微镜来检查样本。我发现这些样品在保存阶段已有急剧变化,大多数组织严重降解,但其中也有例外。像指和趾上的皮肤这样的表面和周边部位是非常耐保存的。这些组织的确往往保留了可接受专对DNA染色的细胞核,其原因看来在于,使正在死亡的组织自我消化(该过程称为自溶作用)的酶类需要水。但是在尸体的DNA降解完成之前表面组织可以变干。

我以极大的兴趣对从含有细胞核的组织中所提取的DNA进行了处理。我像人们对任何现代组织处理那样进行工作,用酶类消化掉蛋白质和用溶剂从糖类、蛋白质和脂类中提取DNA。然后我用电泳法分析了DNA.电泳法是用电场当DNA片段通过凝胶时使之分离。片段越小其迁移越远,人们可以根据此种相关性来计算它们的大小。结果表明,木乃伊的DNA已被降解为只含100~200碱基对(构成DNA单元的四种核苷酸)的片段。而新鲜组织产生的DNA片段其长度则超过10,000个碱基。

要研究这些DNA片段的遗传信息,人们必须把这些片段倍增成很大的数量。当时,这样做的唯一有效方法就是采用分子克隆。在分子克隆中.把老的DNA融合到载体DNA分子内,该分子赋予古老的DNA在细菌内的自我复制能力。接着把这些杂交分子导入细菌内,并培养出成千上万的细菌群落,每个群落各自倍增一个单独的原始DNA片段。然后将这些细菌群落进行有关顺序的分析。在我的实验中,关键的是要证实至少有些克隆产物来自人,而不可能是来自可能在木乃伊内存活的细菌或真菌。

我得到的载有人的DNA的克隆株远远低于我原有的希望,其原因只是在更晚的时候才有所明白。少数的克隆株排除了要分离最重要的基因(这些基因是编码专性蛋白的)的企图,因为这些基因通常出现在每个细胞仅有的两个拷贝中。因此,为证明我已的确复制了古代人时DNA,我只有求助于分离一种所谓的Alu重复(在人的基因组中几乎要100万拷贝才出现这样一个Alu重复的顺序)。已从可靠日期为距今2310-2550年之间的木乃伊的组织中分离了含有2个这样的Alu重复的细菌克隆。这一成就很清楚地说明,个体死亡后DNA能够存活很长的时期。

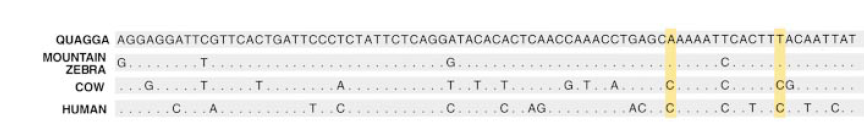

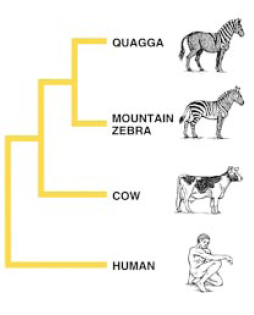

1984年,我准备发表我的成果之前数月,加利福尼亚大学伯克利分校的Russell Higuchi和已故的Allan C.Wilson发表了他们的研究成果,也指出生物体在死后DNA仍可存活。他们研究的斑驴(马科的一成员)生活在南部非洲一直到上世纪末才走向绝灭。在德国博物馆从140年前死亡的斑驴皮肤样品得到了含有存在于细胞核外许多拷贝的线粒体DNA顺序的细菌克隆株。Higuchi和Wilson将这些细菌克隆株与现代斑马的顺序相比较。表明斑驴与斑马有密切的亲缘关系.而与其他马科动物的亲缘关系则远得多。这是首先测得的已绝灭物种的DNA顺序。

尽管有这些成就,但不久就弄清,我们研究古老DNA的能力是受严格限制的。克隆株的稀少使重复实验极为困难并使许多实验首先不可能得到进行。在对古老的DNA进行生物化学的分析时,找到了克隆效率低的原因。不管材料来自13000年前智利南部的地栖树懒,还是刚好四岁年龄的干猪肉片段,其老分子的平均长度(约100碱基对)都是相同的。大多数这种断裂出现于死亡后组织变干前的头几小时。其他类型的伤害显然是来自与DNA的碱基或糖主链起反应的氧基。这些反应引起碱基的改性或损失、DNA双股的断裂和DNA分子相互的交联,这些变化造成DNA降解并破坏了它的遗传信息。

当以这些方式把受损伤的古老的DNA导入细菌时,这些细菌试图对它们进行复制但通常都失败了。即便复制成功,往往也会产生误差。例如,斑驴基因顺序中有两个位置与其他脊椎动物基因组所占据在相同位置上的碱基是不同的。看来似乎在分离的克隆株的这些位置上碱基顺序有误差,但由于要从斑驴的皮上得到克隆株是如此的困难,所以要回头来重复这些实验实际上是行不通的。相类似的,我也不可能再从木乃伊中分离出相同的Alu重复去证实他们的顺序。分子进化学家对时间的流逝是很敏感的,因而发现他们自己处于忧伤的状况中。由于他们不可能以重复实验的方法去证实他们的研究结果,所以古老DNA的研究那时尚不可能称作是一门完全受到尊重的科学。

1985年,当Kary B.Mullis阐述了一种异常灵敏而且有效的试管克隆技术之后[参见由Kary B.Mullis写的“偶然想出的聚合酶链式反应法”一文,载于《科学》1990,8月号],情况发生了显著的变化。这种聚合酶链式反应法(PCR),使一特定的DNA片段在试管内扩增。这一片段由两个短的DNA片段(或称引物)所确定,这两个片段是化学合成的,可与人们希望研究的顺序两侧之碱基顺序相匹配。这些引物引发试管内的扩增,使之进行许多轮连续的扩增,每轮扩增均将特定顺序的拷贝数加倍。

把双股模板融成单股即表示一轮复制开始。这种分开使两个引物落在它们相应的靶顺序上——一个落到一股上,而另一个则落到互补的另一股上。接着酶开始在引物的末端添加碱基,延伸成引物起动时的双螺旋。由于每一单股产生一个新的双螺旋,所以每一轮复制在数量上都使得想要的DNA顺序翻一番。

马上就明白,聚合酶链式反应法可能为古老DNA的研究开创出可望成功之路。主要原因是此种方法极为灵敏。人们只要从小到单个的DNA分子开始就能够实实在在地产生成数十亿个拷贝。在古代的组织中即使只有一个或少数几个完整的分子幸存下来,就可以用PCR法扩增,而受损伤的分子其存在的数量可能超过几千倍,但都不会干扰实验,我参加伯克利分校wilson小组(该小组是最早使用PCR法的一个)时就希望这种可能性得以实现。

我们的努力不久就得到了报答。当我们为几年前Higuchi已在细菌内克隆了的斑驴DNA片段设计引物时,我们就能够对他使用过的皮肤中提取的DNA碎片进行扩增。我们的实验查明了克隆出的斑驴顺序中与其他脊椎动物不同的位置处,实际上已携带了所期望的一般脊椎动物的顺序。因此,在这些位置上的细菌克隆株,携带有推测是由古代DNA的损伤所诱导的错误,而这些细菌不正确地修复了此古DNA。然而,PCR是能够恢复正确的顺序的。

此后,我们证明了PCR能恢复正确的古老顺序的原因是由于它的错误虽说是常见的但是非常严重的。实际上其准确的原因是,PCR开始倍增是从至少几十乃至几百个古老的DNA断片开始的。当一轮倍增的最终产物立即被全部分析时,一个起始模板顺序中一特定位置的任何误差都会由在该位置上未携带错误的其他模板删去。反之,细菌克隆是从单个分子开始的,因而更易于产生错误的结果。

进一步的研究已指出,PCR还能够从一些部分降解的古老分子中重建完整的DNA。在这些情况下,有两个引物降落到部分分子上。它们被延伸到受损伤的位点或被延伸到模板分子的末端。在下一轮中,所产生的分子分离成单股;这些引物比原始引物要长。因此它们能同其他未受损伤的模板分子在先前受损伤的地方相结合。

在模板之间跳跃的这一过程能够从许多已部分降解的片段中把信息综合起来。在有利的条件下,它能使PCR倍增长于原始样本中任何单一片段的顺序。我们正试图应用PCR的这一特性去开发可以让甚至比现在能够分析的受损伤更严重的DNA 的重建程序。在古老DNA能够由PCR倍增之前,其他的实验都是用来修复损伤的古老DNA的。

不过可以证明PCR的最重要的优点是它的工艺简单,这使得仅在几天内就有可能从不同的斑驴提取物中倍增同一顺序。因此,我们和其他的实验室均可以再现和证实这些结果,这样分子考古学就能首次宣布它是科学的一个值得尊重的分支。

我们可以把PCR法扩展到用于成千上万年前的考古发掘中所修复的材料吗?为弄清这个问题,我们在人脑上试验了这一新方法,令人惊奇的是这个在佛罗里达州小盐泉落水洞中的人脑经历了7000年仍保持完整。WiIIiam W.Hauswirth和他在佛罗里达大学盖恩斯维尔分校的合作者已经用其他方法证明,DNA还保存在相似地点发现的大脑中,其原因估计是水的pH呈中性且含氧极少。我们提取并尝试了去倍增线粒体DNA的片段,这些片段的快速进化率使之对研究人类种群之间的关系是非常有用的。

我们最初的尝试失败了,因为提取物中含有不知以何种方式抑制了在PCR法中用于复制DNA的酶的若干未知因子。这个问题使我们苦恼了几个月,直到我们发现,存在于血液中的一种蛋白质——白蛋白——看来能够通过结合干扰聚合酶的杂质而松弛这种抑制作用。古老DNA的脆弱状态只允许短的片段被扩增,但即便如此,这些片段足以揭示出在现在土著美国人中未曾发现过的一种线粒体类型。

我们不能肯定这一遗传变型已在南北美洲灭绝,因为我们对现代土著美国人的线粒体顺序的变异知之甚少。有幸的是,有几个小组目前正在从事这方面的研究以提供这类数据,不仅对土著美国人,而且对新旧大陆的其他人类种群也这样做。

这类研究的对象是很多的。比较不同人类种群的DNA顺序不仅可帮助研究人员探查共享的遗传型,而且还帮助测定这些顺序间相关的程度。这种信息能够用于估量人的种群间彼此的关系以及他们从同一祖先以来所经历的时间。人们甚至能够找出人类种群规模在古代膨胀与收缩的迹象,为可能在瘟疫、饥荒、战争或人口迁移之后所出现的现象。

遗传研究有力地暗示现在的土著美国人系亚洲人的后裔。他们还暗示少数的亚洲人种群殖民于新大陆,也许正好就是几次移民浪潮的结果。我们首次能够开始用分析新大陆古代人群的DNA的方法来检验这些理论。这种可能性本身就极为令人振奋。它还可以使我们能确定一个种群是否被另一个所替代或只是采用了一种新的物质文明。

遗憾的是,对古代人类残骸的研究仍受到一些技术困难所阻扰。这些困难在某种程度上来自PCR:它的极度灵敏性可能既是一个优点也是一个弱点。任何微量的现代DNA只要它携带的顺序能够被引物结合,那它进入实验后就会被倍增。人们必然想知道自己与自己所推测的祖先之间的相似性是否是真实的,或者只是草率的实验技术的结果。

DNA受到污染可能有许多来源:考古学家或博物馆看守人当他们接触标本时会落下他们的皮肤细胞;尘埃;或同一房间内进行的前几次实验所留下的少量DNA。此问题已迫使研究人员去建立更麻烦的流程。所有试剂必须进行极仔细的处理。提取和扩增必须在与其他工作相分隔开的房间内进行。PCR实验室与使用相似材料的另一个实验室的通风系统不准彼此相连接。然而尽管有了这些预防措施,污染仍然是最令人严重关切之事,特别是当人们试图扩增来自古代人类遗骸的DNA时,受现代人DNA的污染是不可能容易地被去掉的。

由于这个原因,最早研究来自种群的古老DNA不是集中在人类,而是集中于亲缘很远的种——更格芦鼠上。我的合作者Kelley Thomas、Francis Villablanca和我研究了博物馆的收藏品,这些收藏品包括本世纪早期从莫哈韦沙漠三个种群收集的48张兽皮。所有含有线粒体DNA的兽皮正好满足产生200个碱基对长的产物之需要。

在我们测定了博物馆收藏的兽皮的顺序后,我们利用老的野外地图并从今天仍然生活在相同地点的更格芦鼠中收集到了样本。我们发现现代更格芦鼠携带的顺序与60~80年前生活在相同地点的更格芦鼠的顺序是相同的或十分近似的,而且现代的种群与那时的一样也含有许多不同的顺序。因此,现代更格芦鼠是先前种群的直接后裔,而且在相隔的数十年间未发生大的迁移或其他干扰。这次研究证实博物馆的收藏物可以用于探测一个种群随时间变化的遗传学。

这些改进的迫切性来自如下认识,即对已灭绝和现存种群的研究是很重要的,因为如此众多的物种濒临灭绝的危险。例如,已经知道,随着种群缩小,它的遗传多样性就下降,从而使其更易受疾病的感染和其他刺激的影响。猎豹的情况即属一例。【参见由Stephen J.O’Brien等写的“隔入遗传危境中的猎豹”一文,刊于《科学》1986年9月号】。研究古老的DNA可以加深我们对基因库怎样随时间而变化的理解,而且可以表明遗传多样性的降低是否一般都发生在灭绝之前。

最初,研究人员敢于在软组织中去寻觅古老的DNA,而此种软组织只占考古发掘出的遗骸的很小部分。以后在1989年.牛津大学的Erika Hagelberg和Bryan Sykes成功地从古代骨骼中提取到有用的DNA。这些DNA估计可能来自成骨细胞和破骨细胞,这些细胞存在于致密的骨骼之内并在整个生命中不断重新更生。也许由于DNA结合到组成骨骼的矿物成分上,骨骼的遗骸作为DNA的一个贮藏所实际上可能优于软组织。

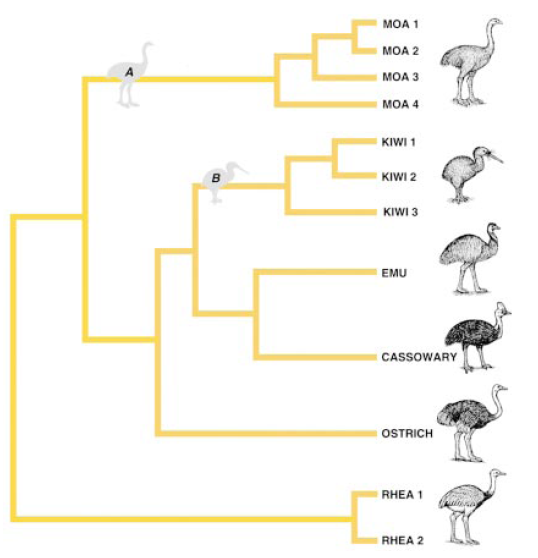

由新西兰的一族已绝灭的不能飞翔的鸟类——恐鸟的骨骼可提供一个很好的例子。有些恐鸟种可长到3.5米高,体重200公斤;它们靠采食嫩皮叶为生直到大约1000年前人类到达该岛并狩猎它们以致灭绝为止。位于惠灵顿的维多利亚大学的Alan Cooper分析了在洞穴和干涸沼泽中发现的恐鸟的骨骼和千尸化的软组织。他完成了存在过的6个恐鸟属中的4个属的线粒体DNA的扩增。这些顺序显示恐鸟彼此都有密切的亲缘关系.但与无翼鸟(直到现在仍生活在新西兰的一族不能飞翔的鸟类)则无此种亲缘关系。而无翼鸟(即“几维”——校注)则与澳大利亚的鸸鹋和食火鸡有比较密切的亲缘关系。

这一发现表明无翼鸟比恐鸟更晚才来到新西兰——也许是新西兰岛与澳大利亚大陆约在8000万年前分开后才到达的。无翼鸟跟它们的澳大利亚亲属一样当它们来到新西兰时是不能飞翔的吗?如果是这样,它们必须游到新西兰.或许沿着现已消失的一系列岛屿游到的。不然,它们就可能从空中飞来,只是在到达陆地后才丧失飞行能力的.因为那里没有地栖的食肉动物。

由恐鸟的不同属的DNA顺序所得到的另一个见解是,它们彼此趋异的时期不远。Cooper指出,这一时期可由新西兰的地质历史加以解释。新西兰岛的大部分是在3000万年前沉没在海浪之下的.显然,这样就把大多数古代恐鸟推向灭绝。此后,山脉的上升恢复了新西兰岛的表面区域并在幸存者中引起了物种形成的突增,从而很快地占据了新的生境。

我们能够指望恢复DNA在时间上可回溯到多远呢?——能回溯到大约20万年前现代人类的祖先吗?能回溯到大约300万年前人科谱系的奠基者吗?或者能回溯到恐龙时代吗?若干自然限制因子看来是不可避免的。在大约5万年的时间里,仅仅水就能从DNA中夺去碱基并使DNA股断裂成如此小的片段,以致不可能从它们中回收任何信息。氧也对破坏DNA起了作用。即使在理想的条件下——缺乏水和氧以及低温——背景辐射最终也必然会擦掉全部遗传信息。

尽管有这些考虑,但最近的研究结果使我们有希望比过去很多人所认为是可能的走得更远。1990年,加州大学里弗赛德分校的Edward M. Golenberg和Michael T.Clegg公布了约在1700万年沉积在爱达荷州北部一湖泊底部粘土内的一片木兰属植物的叶中的DNA顺序。他们能够扩增长达800碱基对的片段。华盛顿州立大学的Pamela S.Soltis 和Douglas E. Soltis用该地点发现的另一个植物种的样本重复了这一技艺.但从同一地点的许多其他叶子的提取物中就没有得到DNA。可是,粘土是潮湿的,人们想知道在如此长久的水的伤害作用影响下,DNA为何能够幸存下来。

也许更为有希望的是加州大学伯克利分校的George O.Poinar和美国自然史博物馆的Rob DeSalle的研究成果。他们以及他们的伙伴研究了已包埋在琥珀内的昆虫.这是还可防避氧作用的干燥环境,只要琥珀沉积于适当的环境下就行。他们从约4000万年前就关闭于琥珀中的一些昆虫内提取了DNA。DeSalle和他的合作者已证明来自古老白蚁的DNA顺序与来自现代白蚁的DNA顺序是一致的。

毫无疑问,未来几年内在这一领域将更加充满活力。最主要的是,其他实验室是否能够证实曾报导过的非常古老的DNA顺序的研究成果.找出这样的实验室是最为关键的。如果几百万年龄的DNA顺序确实能再现地被测定出来,那么所导致的最重要的机会之一就是能够直接测量分子进化的速度。不过有些问题会依然存在。仍将总是难以说明的是,一个古老的样本是否真是现今物种的祖先,或者古代的和现代的DNA顺序是否仅具有在更为远古时代的一个祖先。因此.研究分子进化的专业人员仍然能够遇到很多意见不同的情况。

如果DNA提供的是构建一种生物体的秘方,并且古老的DNA非常精确地贮存了这一秘方,则自然就会提出如下问题:我们通过复活已消失的物种的方法就有希望能够扭转物种的灭绝吗?我们能否克隆出我们先的基因型全等的双生子?能否复活恐鸟和斑驴吗?或者甚至建立起恐龙的繁殖场吗?

我深信,这样的梦想(或噩梦)绝不会成为现实。我们根本不能想象为何能把我们从一种动物中提取出的以百万计的DNA片段拼接在一起组成功能细胞的染色体,我们也不能启动调节发育的成千上万种的基因。如果我们甚至还不能从成年的脊椎动物中取出一个新鲜的细胞并用它来克隆另一个体,那么我们怎样想象从古老DNA的零碎物和抛出物中克隆出灭绝的物种呢?

使已消失的物种复活将超过我们的能力。人们能够想象的走向“复苏”的最大限度的一步可能是分离出单个的古老基因。把这样的一个基因导入现存的物种中,也许可能形成与灭绝物种的某一方面相仿的动物。这样.人们就可以检测某一古老基固的功能。不过这类实验在任何意义上都不能保护或再建已消失的物种或生态系统。灭绝作用现在和未来都将永远持续下去。

我们能够期望的是,研究古老的DNA会帮助我们得知更多的关于种群随时间的遗传变化的动态知识。我们应用这些知识不仅可以更好地去了解人类自己和其他物种的历史,而且可以制订更合理的限制正在进行中的侵害生物多样性的战略。

请 登录 发表评论