木星最明亮的冰质卫星令人惊异的表面到处是乱七八糟的纹路斑点、淡黄色平原和隐蔽的冰山,这意味着在其表面下有一覆盖全球的海洋。

太阳系内其他行星上也有兴旺的生物,或者地球是独一无二的繁衍生物的环境?如今,这一问题已成为行星探索的核心问题。经过人类对太阳系内其他行星及其天然卫星30多年的搜索,如今只有少数行星还可能是生物的居所。或许其中最令人感兴趣的是木星的冰质卫星木卫二。

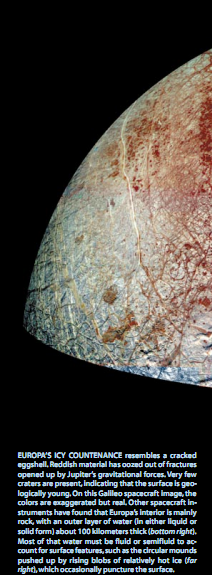

好几个世纪以来,即使是通过功率最强的望远镜,天文学家所知晓的木卫二也只是一点蛛丝马迹。20世纪60年代,分光学探测结果表明,和外太阳系冷区域的其它许多行星一样,木卫二也是一个为冰所包覆的星球。由于木卫二赤道附近的表面温度仅为110开氏度(合零下260华氏度),南北两极附近的表面温度仅为50开氏度,其冰层表层一定坚如岩石。当时,研究人员既无法作更深的探测,也几乎没有理由期待任何特殊意义的结果。然而,在过去20年,尤其是最近的几年时问里,前往探查的宇宙飞行器所发回的惊人图像表明,木卫二有一个年轻而极度变形的表层。似乎在冰壳下的某处,有一个温暖而活动的内层。这内层是像冰河般缓慢运动的冰吗?还是木卫二的内部结构暖和得足以维持一个由液态水构成的海洋?如果答案是后者,我们可以想象并提出这样的问题在木卫二无光的深处,是否会有生命出现?

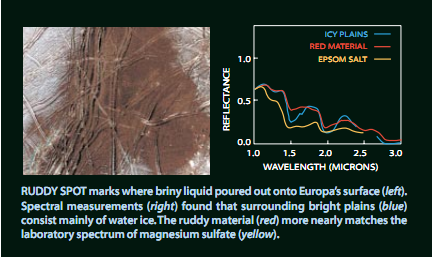

从两艘“旅行者”号宇宙飞船于1979年从木星及其卫星附近飞过时起,行星科学家一直在努力推测木卫二的内层究竟是什么[参见本刊1980年5月号Laurence A.Soderblom所撰“木星的伽利略卫星”一文]。受天体力学支配,上述宇宙飞船只能从距离木卫二很远的地方飞过。尽管如此,它们摄得的照片还是很逗人。木卫二看起来就像一个由线绳绕成的球,明亮的平原与地带和山脊纵横交错。研究人员注意到,一些深色的楔形地带有着相对的两个侧面,其轮廓线彼此完全吻合。由于某种原因,明亮的冰质表面己被扭转开来,从而暴露出足以渗入随之而产生的空口的液态深色物质。这些特征与地球上的海中漂浮的冰块之间充满液体的开口很相似。

出乎意料的是,两艘“旅行者”号在木卫二上发现的大撞击坑极少。随着行星不时被彗星残骸和小行星残骸撞击,其表面的撞击坑会缓慢地累积起来。如果木卫二少有可见的撞击坑,那它一定是在相当近的过去被火山活动或大地构造活动重新铺平了。根据跨越木星轨道的彗星数量,己故的陨击学专家尤金·舒梅克推断,直径大于10千米(合6英里)的撞击坑平均每150年就会形成一个。根据木卫二上己知的少数撞击坑推断,在木卫二全球各地有可能存在45个这般大小的撞击坑,这表明木卫二的表面年龄恰为3千万年,这在地质上仅是一眨眼的功夫。舒梅克还说,若是木卫二的内部较为温暖,其大型撞击坑就有可能随着时光流逝而变平。即使是今天,木卫二也仍然可能在地质上是活跃的。

然而,上述假说至今还未能得到断定。“旅行者”号发回的图像因为太粗略而无法分辨出较小的撞击坑。事实上,和明亮的平原相混的是有杂色斑纹的地域,这些地域充满了深色的斑点、丘陵和凹坑。一些研究人员指出,撞击坑有可能隐蔽在这些不平的地域,在这种情况下,木卫二的表面有可能是古老的。此外,如此之小的卫星怎么可能在地质上是活跃的呢?

大小与之相似的天体,如地球的卫星月球,都是地质上不活跃的岩石球,并且很久以前就失去了其大部分内在的由放射产生的热。按理说,木卫二如今也应是一颗冷的死星球。

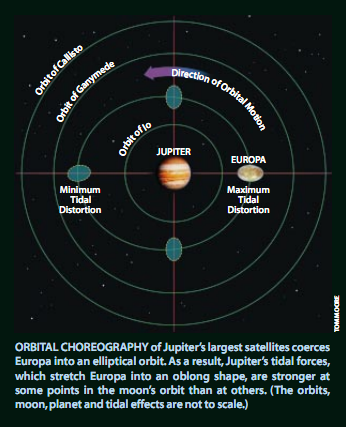

纸夹似的卫星

然后,研究人员终于开始感觉到一种奇异的热源的威力——潮汐揉搓作用(tida kneading),驱动木卫二的烘馅饼色邻近星球木卫一的火山作用的过程。在木星的4颗大卫星——木卫一、木卫二、木卫三和木卫四(为纪念其发现者伽利略,这4颗星球被共同命名为“伽利略卫星”)——中,前面三颗参加了一种优雅的轨道舞——拉普拉斯共振(the Laplace resonance)。如同钟表一样精确,木卫三每绕木星运行一次(其周期为7.2个地球日),木卫二就要绕其运行二次(合3.6个地球日),而木卫一则要绕其运行四次(合1.8个地球日)。结果,引力的推拉作用将其轨道变成了拉长的椭圆形。在每一次绕木星运行的过程中,它们先是离其母行星越来越近,然后又离其越来越远。作为响应,每颗卫星体内时而涨潮,时而落潮。就像迅速地来回折曲纸夹(钢夹、回形针等)一样,这种潮汐反复屈曲就产生出了热[参见图7]。

上述效应在木卫一上感觉最深,在木星的几颗卫星中,木卫一离其母行星最近。木卫一的内部温度高到岩石的熔点,从而促使其火山连续不断地爆发。与木卫一相比,木卫二离木星较远,受热也没有木卫一那么强烈。然而最新计算结果表明,木卫二的内部温度有可能保持在足够暖和的水平,使得离地面10米至30米处的冰处于熔化状态,从而维持着一个全球范围的地下海洋。在“旅行者”号之后.关于海洋说的观测实验不得不等了近20年,直到伽利略卫星能被以其名字命名的“伽利略号”飞船探访为止。1995年l2月,这艘飞船在木星周围入轨。从那以后,每隔差不多几个月,其轨道就使其近距离地掠过伽利略卫星之一,其中包括飞过木卫二的10多次。

“伽利略”号飞船没有发回一幅单一的图像,它也提供了极其重要的见识。飞船每一次飞近伽利略卫星之一的木卫二时,工程技术人员和科学家都仔细地跟踪了其发出的无线电信号,以探测木卫二的引力场。任何一颗回转和潮汐屈曲的卫星都会被略略压扁(即变为扁球状),因此其引力场也是非球形的这种不规则的力使得伽利略号飞船的信号频率略微偏移,根据这一点,研究人员量化了木卫二的扁率,从而进一步量化了其内部质量分布。(对于特定的回转率,质量更向中央集中的卫星的扁率低于质量均匀分布的卫星。)

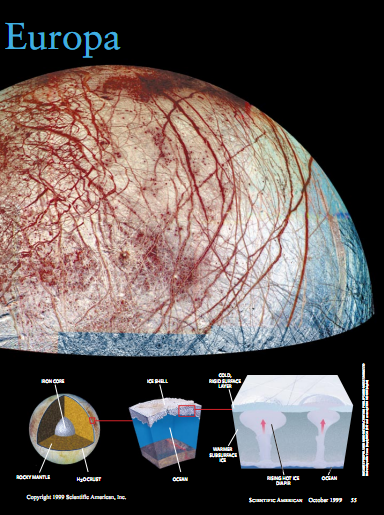

“织锦挂毯”与水压承载

根据每立方厘米3.04克的平均密度判断,木卫二主要是一颗岩质的星球。引力数据表明,木卫二的岩石是夹在一个中央铁质核心和外面一层由水构成的壳体之间的。考虑到铁质核心和岩幔的密度值的大约分布范围,木卫二的水质外壳厚度在80千米至170于米之间,并且最有可能是在100千米左右。若是木卫二的很大一部分水是液态的,则其体积一定超过了地球上所有海洋的总和。然而,“伽利略”号飞船发回的引力数据未能断定木卫二的这一水层完全是固态的还是部分为液态的。

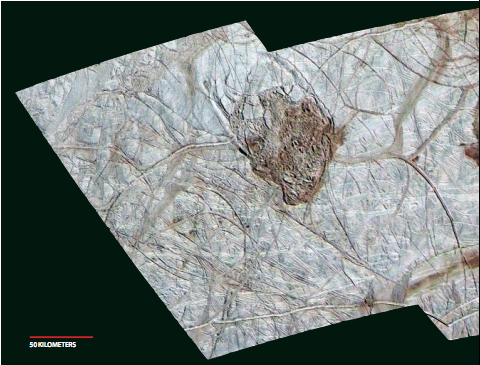

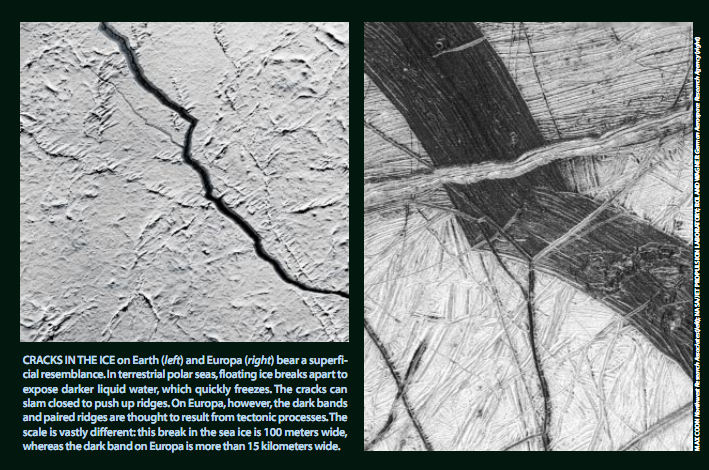

要回答这一问题,就必须查看“伽利略”号发回的图像。“伽利略”号成像小组所发现的是一个独一无二的星球。木卫二的表面是由裂缝、地脊、地带和斑点精巧编织而成的。这些裂缝推测起来大概是潮汐力不断扭曲冰质表面直到其破裂而形成的。地脊同样普遍存在于木卫二的表面。它们成双成对地将木卫二的表面切开,每一对巾的一个都带有一个往下进入中心的窄窄的沟谷关于其成因的似乎合理的模型显示液态或较暖的冰川沿裂缝上升。水质或冰似“稠液”可能迫使刚硬的近表层冰上升,而使之变成了成对成双的地脊。要不然,就是多冰的浆喷发到了表层上,从而形成了各道地脊,这表明上述过程能够反复地造成并排分布的多道地脊。最宽的地脊通常侧面都是深色、微红而边缘分散的条纹。或许是与地脊形成有关联的热脉冲通过冰喷作用(icy volcanism)或灰褐色冰表面的升华作用造成了这些深色的边缘。不管其确切的形成机制是什么,地脊的存在都表明,木卫二有一部动态的地质史和一个温暖的地下水层。

根据木卫二表面上似乎是随机的胡乱构成的裂缝和地脊,科学家们试图了解木卫二伸展和扭曲的方式。潮汐揉搓作用产生出了一种与众不同的模式,而木卫二的一些最新的裂缝和地脊正好符合这种模式。然而,肯定还有另外某种作用在发生。奇怪的是,这种应力模式似乎适用于随着时间推移的整个木卫二的表层。

事实上,如果木卫二的表层旋转的比起内部要快,这种模式就可以得到解释。太阳系的大多数天然卫星的自传都是同步的——在潮汐力的扭矩作用下,它们每绕轨道公转一次,就恰好自转一次,因而永远都是同一面朝着母行星(正是由于这一原因,我们从地球上看到的总是月球的同一面,并且我们因此把月球的另一面说成是离我们“远”的一面)。然而,若是木卫二的冰表层同其岩质幔是分离的(从力学角度讲是分离的),木星的引力想必会使木卫二的表层自转速率略快于同步运行的速率。地下海洋很容易起到这样一种“轴承”作用,从而使得漂浮的冰质外壳能够不同步的自转。

现在还不能肯定地说,这种不同步的自转如今是否正在木卫二上进行着,也无法确知,木卫二的表层是否显示出了现已不活动的地表构造的古老自转模式。科学家们已将“伽利略”号飞船发回的图像上多处地点的地貌特征与“旅行者”号发回的图像上相同点的地貌特征作了比较,结果在这为期20年的周期内,没有发现任何可测量的变化。相对于木卫二的内层,木卫二表层今日的自转速率不会高于10000年1次的转速。

“伽利略”号飞船的摄影机还跟踪探查了深色楔形地带,在此之前,“旅行者”号飞船所发回的低分辨率图像暗示,在上述地带,多脊的平原已完全撕开了。最近的分析结果进一步证明,这些地带的相对的两侧是完全相似的。处在中间的深色物质带有精致的条纹,它们通常都有一个显著的中央凹槽,并呈某种程度的对称[参见图5]。这些结冰的地带可能相当于扩散的中心(Spreading centers)——地球海底上的扳块构造彼此分离、新的岩石向上升起的舟;位若果真是这样,那么在上述地貌形成之时,表层下冰就一定是活动而温暖的。然而,板块构造是零分比赛(一场一方得分另一方为零的比赛)——如果某种物质从内部冒出来了那么另外的物质就势必要下填在地球上,这种下填活动发生于潜带。然而,在木卫二上,今尚未发现这种地带。

责任在冰团

杂色而又斑点的神秘地带为木卫二的内部提供了进一步的线索。“伽利略”号飞船所发回关于这一地带的图像比“旅行者”号所发同的要详细10倍到100倍,这些图像表明,该地带密布着圆形和椭圆形的地貌,该显像小细把这类地貌命名为“lenticulae”(拉丁文,意为“斑点”)。许多地貌都呈圆丘形,一些为凹坑.一些是光滑的深色斑点,其它的则有着混杂、粗糙的结构。圆丘顶看起来就像是一个个过去的多脊平原,这一点暗示,当木卫二的这些平原被从下面往上推起时,圆丘就形成了。

若是木卫二的结冰外壳其行为就像一盏行星熔岩灯,同时有一些暖冰团穿过较冷的近表层冰上升,那么,所谓的“斑点”的多样性就能得到解释。假使是那样的话,那么,圆丘就是在冰团推挤木卫二表层的下侧时形成的。粗糙的结构则有可能是冰团分裂和摧毁平原之处而地滑的深色斑点则有可能是冰团释放出的融水经再次速冻形成的结果。

若是木卫二的结冰外壳是漂浮在液态水上面的话,冰团(科学术语来就叫做“挤入构造”)就会自然形成,靠这种情况下,潮汐挠曲作用(tidal flexing)就会将热力注入木卫二外壳基部,那里的冰接近融点而最容易变形。这种相对较暖的冰其密度低于上面的冷冰。因此会努力上升。若是冰壳足够厚,浮力就会克服对水流的粘滞力(深度越大,粘滞力越小)就像一盏熔岩灯中的上的蜡一样,由暖冰构成的挤入构造会朝着木卫二的表层上升.在那里,它们造成明显的斑点。据模型暗示,要做到这点,木卫二的外壳就必须至少有10千米厚。

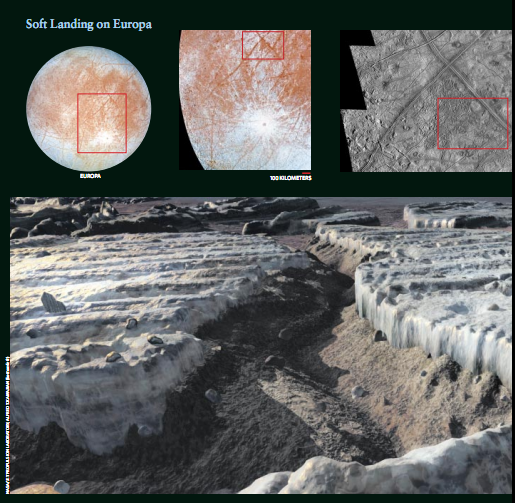

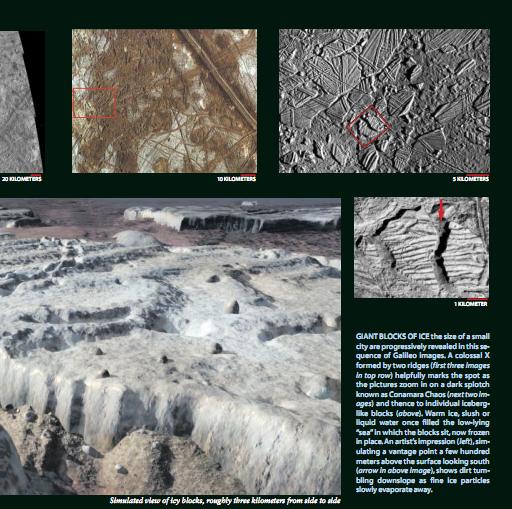

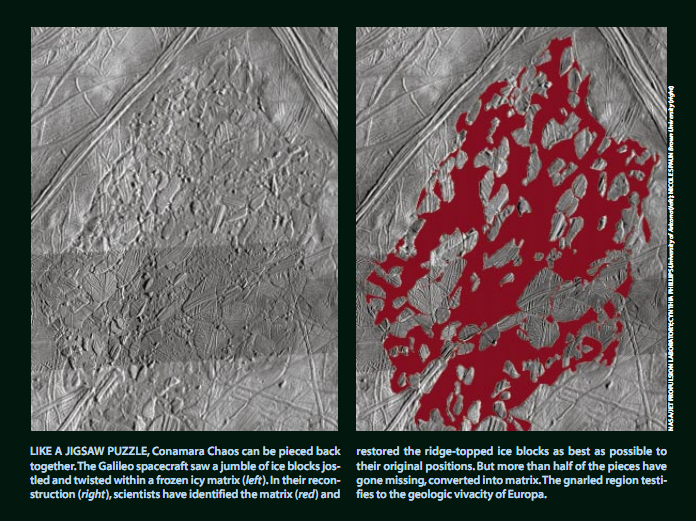

除了上述斑点以外,杂色的地带还含有木卫二地貌最壮观的区域——“浑沌”区,在这些混乱的区域,先前存在的多脊平原的小型冰残迹似乎在冰丘母体中推来挤去,就像冰山岗解成了似雪水的海洋一样。冰山状冰团最初构造可以像拼扳玩具一样重新构建出来,并且研究人员己为上述区域之一的康纳马拉混沌区(Conamara Chaos)这样做了(见图8)。若是上述区域是在表层下水融穿木卫二的冰壳然后重新冻结时形成的,那么这样来比喻冰山就很合适了。另一种可能是,一个或更多的挤入构造上涌并加热了近表层冰,从而造成了一个由冰和液体构成的半融的基床,在它的上面,破碎而移位的冰团可以自由滑动。不管怎样说,浑沌区的存在都表明木卫二有一个温暖的下表层,并且它至少是部分融化的。

杂色而有斑点的地带所显然缺乏的一种地貌是小型的撞击坑。因此,木卫二的表层事实上肯定很年轻。继舒梅克走在时代前面的估计之后,研究人员做出了太阳系彗星和小行星的模型,了解它们撞击术卫二的频率。他们赞同舒梅克的下述观点:撞击伽利略卫星的,主要是彗星,而小行星的数量则实在是太少了。根据推测和观察到的木星附近的彗星数量(其中包括己于1994年7月同这颗气态巨行星相撞的舒梅克一列维9号彗星),科学家们推算出来的结论是,木卫二少有撞击坑的地表年龄为1千万年到2.5亿年。按地质学的标准来衡量,这一年龄实在是短暂的。因此,似乎很有可能的是,木卫二至今仍然很活跃,尽管和木卫一一样,在木卫二上根本没有发现活火山的证据。

木卫二表面极少存在的撞击坑本身就能显示冰壳的厚度。和其它行星上碗形或平底状的撞击坑不同,木卫二表面最大的两个撞击坑都有着被同心环包围着的中央光滑的小块[参见图6]。造成上述地貌特征冲击波肯定穿透了刚硬的近表层冰而到达了较弱的下层。由于软弱的下层无法保持撞击坑的形状,熔融液和和雪水便迅速觅填,在将近表层冰往内拖的同时,使同心环的表面破裂了。从本质上讲,同心环就是一块石头被扔进池塘时被冻结的纪录,当然,这石块和水塘都非常之大。科学家们已根据显著的裂痕估计出了最初的撞击的大小,同时还推测出从表层到软弱下层的厚度为6千米到15千米,这与出自潮汐加热说和斑点模型的数值大体相符。然而,木卫二冰壳的某些区域可能大大薄于其他区域,关于这一点,研究人员仍在继续争论。

NIMS所发现的光谱带

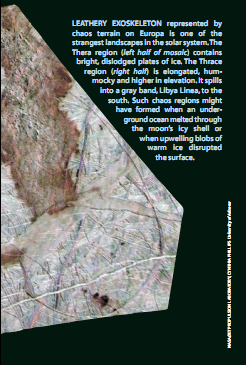

除了摄影机以外,“伽利略”号宇宙飞船还载有一台近红外测绘分光仪(near—infrared mapping spectrometer简称“NIMS仪”),该仪器已分析了木卫二表面所反射回来的光不出所料,这台分光仪发现了水冰的特有光谱带,然而,从形态上看,这些光谱带是歪斜而不对称的。这一迹象表明.木卫二的冰混入了某种杂质,尤其那些在可见光波长显现为神色和发红的区域。主要的可疑对象是一种盐类,即硫酸镁(参见图4)。若果真是这样,那么,木卫二上就有太阳系内规模最大的泻盐(硫酸镁)矿床。

由于盐类通常都是无色或白色的,要想解释木卫二表面发红的颜色,就必须找到某种另外的物质。虽然迄令为止。科学家们尚未能够确定这种杂质究竟是什么但他估计是硫类或铁类化合物。鉴于许多l鳗星都含有盐类,“伽利略”号飞船发回信号之前,一些研究人员就预计,水卫二的内层海洋或许很咸。木二的表层物质有可能揭示隐蔽而半咸的海洋的化学组成和化学性质。

“伽利略”号飞船所载的另外两种仪器的探测结果也支持关于木卫二的海洋假说。光偏振计—辐射计已探测了木卫二表面各地的温度。据发现,与赤道区域相比,纬度较高地区夜晚异常地热(约高5开氏度)。这一偏差有可能证明,除了太阳光带来的微弱的外热以外,木卫。有一个强有力的内热源,它就是潮汐挠曲作用。

“伽利略”号磁强记研究小组已找到了关于木卫二目前内部状态的最吸引人的迹象之一。伽利略卫星全都处在木星强有力的磁场内。对木卫二附近周围磁场的探测结果显示出与该卫星有关联的偏差。如果木卫二有一个内磁场,这些偏差便可以得到解释,但木卫二的磁轴就必须以与自转轴呈异常陡斜的角度倾斜要不然,木卫二的表面下层就有可能是一个电导体,它以自身的感生电场与木星随时闻而变化的木星磁场相对应。在这种情况下,内在导电体的导电率必须和含盐海水一样强。

令人惊异的是,“伽利略”号的磁强计还在木卫四刚近探测到了一个类似的电场,木卫四的表面有着大量的撞击坑,没有线索表明它有一个地下海洋。令人激动的一种可能是,太阳系所有的大型冰质卫星其内部都有食盐的海洋,这一点证明它们有一个较为温暖的过去计划在今年1月进行的“伽利略”号飞船最后一次对木二的飞近探测将用于确定上述电场的源头。

理论研究和观测结果已为木卫二今日存在一个全球性海洋提供了一致而强有力的证据。然而,该海洋的存在尚未得到明确的证实。比较温暖的表层下冰所产生的许多效应都有可能和内在的海洋极为相似。尽管木卫二的表面少有撞击坑并且或许其地质年龄还很年轻,但目前尚未找到关于正在进行的地质活动的明确证据。在最近的过去,木卫二可能曾有一个海洋,但现在它已冻结成固态的了只有一种办法能够找到确切的答案——让宇宙飞船重新飞近木卫二并进入环绕木卫二轨道。

以上正是美国国家航空航天局前正计划要做的。木卫二轨道飞行器有可能早在2003年发射升空,再过3年之后,将进入木星的轨道。大约再过两年后,它就有可能以平均仅200千米的高度进入环绕木二的轨道。对木卫二轨道飞行器位置和高度的精确跟踪探测将足够详细地把木卫二的状态和引力场绘制成图。从而随着木卫二围绕木星转动的过程,跟踪探查木卫二的潮起潮落。如果木卫二确实有一个地下海洋,其表面就应该每绕轨道运行3.6日,就上升和下降30米。否则的话,涨潮时其表面高度就只会上升一米。这样,木卫二轨道飞行器就能为海洋的存在与否提供确切的测验结果。

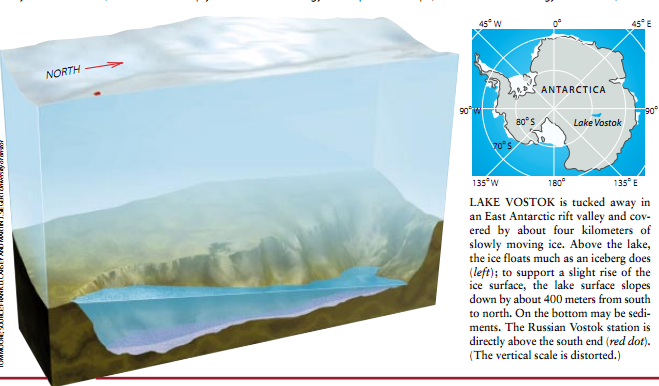

同时,木卫二轨道飞行器的摄影机还将为这颗卫星摄影,其雷达设备还将探查其地下面有无浅浅的融冰带存在。具体结果取决于木卫二的冰的温度和纯度的情况下,木卫二轨道飞行器的雷达信号甚至还能穿透木卫二的冰壳而能探测其下面的海洋,其方法与最近用雷达为南极洲4千米厚冷冰山冰下面的沃斯托克湖(Lake Vostok)绘图所用的相同[参见框内文字]。

正如我们所知道和了解的那样,生命需要三个基本要素——能源、碳和液态水。所有这三个要素木卫二可能都具备。潮汐挠曲作用应能加热木卫二的岩幔,并导致木卫二海底的火山作用。在地球海底的火山活动区,水在热的岩石闻循环,并显示出丰富的化学养分。在这些温暖的生境,生物群落显得很兴旺。然而,在很大程度上,它们确实依赖于表面生态系统,尤其是来自光合作用的溶解在海水中的氧(参见本刊1983年8月号John M.Edmond和Karen von Damm所撰“大洋底的温泉”一文)。反之,木卫二的深海生物则完全依赖于自身。木卫二上的生物可获得的化学能源想必十分有限。尽管微生物在非常缺乏化学能源的情况下似乎也能对付过去,但生物学上复杂多样的生物——与栖居在地球海洋内的类型相同的生物——或许不能存活。

如果木卫二轨道飞行器能够证实木卫二存在一个地下海洋,那么,合乎逻辑的下一步想必就是对其表层作就地探查。一台小型机器人着陆器能够分析一满斗冰样,看其是否含有有机化合物。一艘机器人潜水艇最终则有可能融穿冰壳而进入内层。而目前只能通过间接手段去推测的木卫二的咸水届时将直接为人所知。探测的结果将有可能是,我们毕竟不是太阳系内独一无二的生命。

被时间遗忘的湖

如果地球上确曾有过偏远之地,那么,南极洲的沃斯托克湖想必就是这样一个地方。要到达那里,你首先必须到俄罗斯的沃斯托克科学考察站去,该站之所以用“沃斯托克”这一名称命名,是因为那里的气候恶劣得出了名——人们普遍认为,那里的气候是世界上最恶劣的。然后,你还必须从地面直着往下钻4千米深。那里是一片约有安大略湖那么大,但深度是该湖2倍的淡水水体,它从数百万年前起就一直同外界隔绝了。这一水体有可能是地球上与木卫二上假定存在的海洋最接近的水体。

这片被遗忘的湖的最初迹象是由20世纪70年代的机载声测雷达发现的,这种雷达能够穿透冰而反映出下面的岩石或水。被反射的信号的强度以及冰下表层平滑的几何图形显然显示出了水的存在,这一结果经过重新审查俄罗斯过去的地震探测数据而得到证实然而,只是在欧洲遥感卫星探查了湖的冰顶平滑的广阔冰面之后,研究人员才在l996年充分认识了湖的真正大小。迄今为止,还没有任何人钻穿这个冰顶,尽管已有多项计划在进行之中。

这片冰的顶部海拔高度约为3700米(合12,000英尺),而湖的表层本身只略低于海平面。根据周围的基岩的形状判断,湖盆可能是一个构造裂谷,即类似于贝加尔湖和红海充填的地球的破裂带。究竟是什么原因使这里是水而不是冰?一些地质学证据暗示,这里存在着一个与造成夏威夷群岛相似的热点,但规模比它要小。然而,即使没有这样一个热点,来自地球内部的热的细流也会由于冰的绝热作用而足以达到局部的融点。事实上,冰下湖在南极洲并非罕见,只不过沃斯托克湖是其中规模最大的而已。

大约与俄罗斯和英国科学家测绘沃斯托克湖同时,来自别处的一些事件也在表明沃斯托克湖的大古的水对于科学具有多么宝贵的价值:在一个个恶劣的环境中——在深海的火山口周围,在较浅的冰覆盖的南极湖泊,在如同加利福尼亚的莫诺湖一样的碱性湖里,一次又一次地发现了微生物。它们只有一个共同点——有液态水存在。同时,“伽利略”号飞船开始发现,木卫二的冰层下可能有其独特的海岸覆盖在沃斯托克湖和木卫二上的冰层厚度是相似的。除了木卫二上的压力较低(其引力约相当于地球的7分之1)以外,其它条件都是相似的。既然生物可以在沃斯托克湖生存,那么,据此推理,它或许也能在木卫二上找到一处生境。

3年以前,笔者以及在喷气推进实验室任职的其他人提议,利用相同的基本方法对沃斯托克湖和木卫二进行探查。沃斯托克湖想必会得益于为木卫二开发的技术,而木卫二探测器则可以在地球上检验其能力。与伍兹霍尔海洋学会和内布拉斯加大学的专家一道,我们已考察了一对装置的能力,其一是“低温机器人”(Cryobot),它能融穿冰层进入下层,其二是称为“水下机器人”(hydrobot)的一艘小型潜水艇,它负责寻找生物并进行其它测定工作。

不用说,设计工作将是一大难题。表层下海洋的高压(高于已沉没的“泰坦尼克”号甲板上的压力)似乎要求水下机器人有既大且重的装甲,然而大型的水下机器人想必很难发送到木卫二上去。水下机器人还必须是自主的,并且能对带有裂隙、岩石等的复杂环境作出反应。水下机器人细小的随载化学实验室还必须考察环境和找出微生物,即使这些微生物完全不同于地球上其它地方所见到的此外,上述两种装置还必须是完全灭菌的,这样它们才不会让普通的微生物污染太古水。要达到上述所有要求,就必须超越冰芯取样和微型潜艇的现有技术水平。然而,工程技术人员对此持乐观态度。该计划准备早在2003年开始探查沃斯托克湖,而对木卫二的探查则或许是在10年以后。

请 登录 发表评论