包括人类在内的现代灵长类动物的许多特征,都是来源于早期祖先的一种习惯——主要从热带森林的林冠摄食。

近在20年前,人们还认为,热带森林的林冠便于猿类和猴类觅取食物,似乎只要伸出手去,我们人类的所有灵长类近亲就都能取到现成的食物——各种可以食用的叶子、花朵、果实,以及树木藤蔓的其它部分。后来,人们努力了解了树栖动物的实际生活情况,所得结果有助于推翻这种错误的看法。

林冠是灵长类动物进化发展的场所,笔者本人通过野外考察得出了大量证据,证明要在林冠觅取充足的食物,事实上是很不容易的。通过这项野外考察,再加上其他人的补充研究,我们还得出了另一个结论:早期灵长类动物为了克服在树栖环境中遇到的觅食困难,采取了一些具有战略意义的对策,正是这些对策深刻地影响了灵长类的进化轨迹,尤其是类人猿(猴类、猿类和人类祖先)的进化轨迹。

一些补充研究结果还表明,人类今日所摄取的食物,尤其是工业发达国家的人所摄取的,与类人猿从出现于地球之日起,就一直喜欢摄取的以植物为主的食物,几乎没有什么共同之处。这类研究结果还证实了人们早先所作的推测:工业发达国家普遍存在的许多健康问题,至少是部分起因于人们今日所摄取的食物,截然不同于我们的机体已适应了数百万年之久的食物。总的说来,笔者认为,已有的证据表明,左右灵长类动物进化史的基本因素,就是食物。

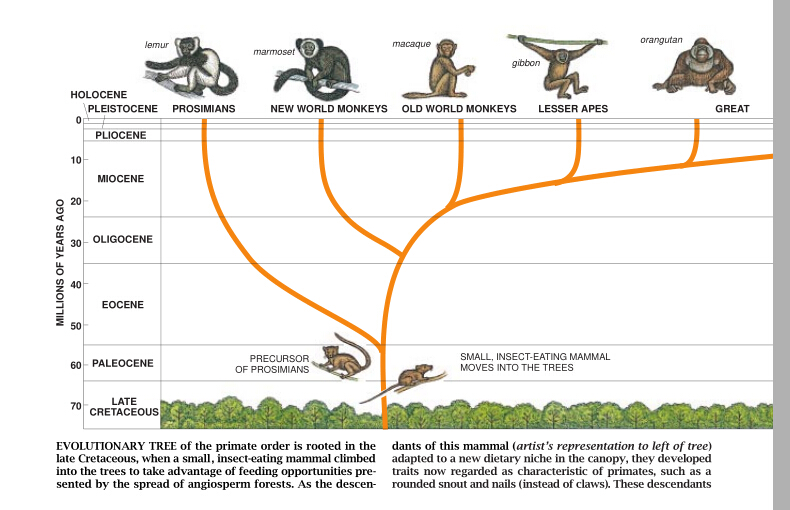

白垩纪晚期(距今9400万到6400万年前),由被子植物组成的森林广泛分布于全球各地,此后,在5500多万年以前,灵长类动物的进化起点开始出现。那时候,有一些体型小巧、以昆虫为食的哺乳动物,外表可能就象今日的树舳精一样,它们爬到树上,大概是为了搜寻传播花粉的昆虫。然而,这些哺乳动物的后代后来却主要以林冠的植物可食部分为食,这一历史性的变化为灵长类动物的出现,提供了一个必要的背景。

自然选择总是有力地促使那些能够提高动物觅食效率的特性显现和强化。因此,随着植物性食物在这些哺乳动物的后代的进化过程(以数千年甚至数百万年为单位)上占据的地位越来越重要,自然选择逐渐使它们进化出一系列的特点,如今我们正是把这些特点视为灵长类动物的特色。这类特点当中的大部分都有利于动物在树上活动和觅取食物。例如,通过自然选择产生出来的双手,不仅很适合灵长类动物用来抓住细长的枝桠,而且很适合于处理动物所发现的棘手问题。

除此之外,自然选择压力还使灵长类动物的视觉器官有了很大的发展,视觉深度、敏锐度和色觉大有改善,于是它们就能在林冠的三维空间内迅速穿越,轻而易举地发现成熟的植物果实和细小幼嫩的叶子。自然选择压力不仅使灵长类动物的行动越来越灵活,而且提高了它们的学习能力和记忆力,使之容易弄清和记住植物的可食部分及其所在位置。视觉的改善和认知能力的提高增强了灵长类动物的觅食能力,而觅食能力的增强又给它们带来了觅食导致的多种好处,从而使其产生出大得异乎寻常的大脑。而从灵长类动物出现之初起,大脑异乎寻常的大就是其一大特征。

随着时间的推移,灵长类逐渐分化成几个不同的谱系,最先形成的是原猴类,不过这一谱系的大部分后来都已灭绝了,而继原猴类之后出现的,便是猴类和猿类。每一谱系的产生,都是因为摄食环境略有不同,所造成的自然选择压力也有所不同;而要在林冠卓有成效地觅取到一定的食物,就得有特殊的本领。于是,人类的某个先祖所受到的新的觅食压力,便为现代人类的产生铺平了道路。因此,在很大程度上,可以这样说,正是我们所摄取的食物,在左右着我们。

1974年,我开始进行一项研究,它使我对食物在灵长类进化上所起的作用产生了兴趣。那时,我一边设法选定我的体质人类学博士论文的题目,一边在巴拿马共和国的巴罗科罗拉多岛进行考察。本世纪30年代,人们对这个岛上的毛篷吼猴(英文俗名为mamled howler monkey,学名为Alouatta palliata)作了一些研究,正是这个地方的研究结果,无意之中使一些人形成了一种错误的印象,以为灵长类动物在林冠过得轻松自在,无拘无柬。

然而,我在跟踪观察吼猴的最初几个星期中就已发现,它们的表现并不象人们原先所想的那样。它们并不是一边呆在树上,一边不加选择地食用长在身旁的东西,而是不辞辛劳地四处寻找所要的食物,那些看上去可以选来替代的食物即便有许多,它们也不屑一顾。搜到自己所喜欢的食物之后,它们也不会放开肚子饱餐一顿,倒象是有一种力量驱使它们,从多种不同的植物采来叶子和果实攫而食之。

事实证明,那种认为灵长类动物在林冠过得轻松自在、无拘无束的观点,陈腐而又武断,并且显然太简单太片面了。于是我在岛上下了决心,要多多了解吼猴和其它类人猿,弄清楚它们在热带森林中,设法满足自身营养需求时,所遇到的是怎样一些问题。除此之外,我还想知道,它们通过进化形成了什么对策,来克服在热带森林这种环境中,觅取食物时所遇到的困难。

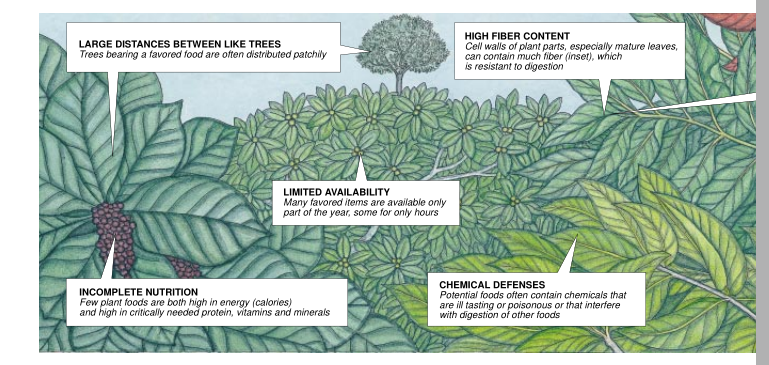

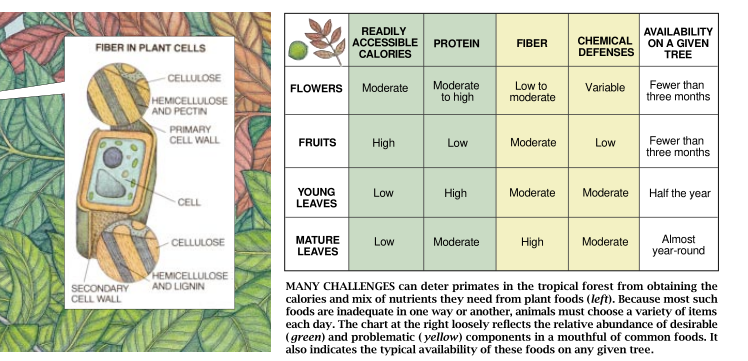

灵长类动物在这种环境下觅食,遇到的困难是多种多样的。由于植物无法逃避饥肠辘辘的觅食动物,因而它们通过进化形成了别的自卫手段,以此避免失去其可食部分。植物用于自卫的手段,包括种类繁多的一系列化学物质(即所谓的次生化合物,如单宁酸、生物碱和萜类化合物)。这类化学物质轻者味道极糟,重者还可致命。

除此之外,植物细胞还有一层包裹着它的外壁,而构成细胞壁的,则是人们统称为纤维或粗糙食物的物质,这种物质不易被哺乳动物的消化酶分解。构成植物细胞壁的纤维类物质,包括结构性碳水化合物(纤维素和半纤维素),以及一种称为木质素的物质。这几种物质组合在一起,使植物细胞壁具有一定的形状、硬度和强度。过量摄入纤维没有什么好处,因为纤维在没有被消化的情况下,不会给摄取它的动物提供一点能量。除此之外,未被消化的纤维还会在消化道占据一定的空间。因此,动物只有在排泄了纤维之后,才能摄取另外的食物。正如下文所述,尽管许多灵长类动物(包括人类在内)都缺乏能分解纤维的消化酶,但这些动物都要从纤维中摄取一定数量的热能(以卡路里为单位)。由于纤维摄入体内之后,消化起来很费时间,所以它有可能给摄取它的动物带来问题。

树木和藤蔓给摄取它们的动物带来的问题还不止这些。许多植物性食物都缺乏动物所必需的一种或多种营养素,如特定的维生素或氨基酸(构成蛋白质的成分),要不就只含有少量容易消化的碳水化合物(淀粉和糖类),而碳水化合物又是为摄食动物提供葡萄糖(热能的主要来源)的。于是,在通常情况下,为满足日常营养需要而以植物为主食的动物,也必须觅取种类繁多的辅食,这种需求使食物的觅取更加困难了。

例如,绝大多数树牺性灵长类动物虽说都以成熟的果实和叶子为主食,但这些以食草为主的动物时常还要以昆虫和其它动物性食物为辅食。作为食物,果实的质量往往很高(容易消化的多种碳水化合物含量都很丰富,而纤维的含量则比较低),但蛋白质的含量却非常少。由于所有的动物为维持机体正常功能都必须摄取少量的蛋白质,所以以果实为主食的动物,还必须觅取另外的氨基酸来源。此外,在森林里,质量最高的食物,往往也是数量最为稀少的。虽然叶子含蛋白质较多,数量也比果实要丰富,但质量却比较低(热能含量较低,纤维含量则比较高),并且更有可能含动物所不需要的化学物质。

热带森林都有数百种树木,而同一种树本相互间的距离都很远,这种境况使得树栖性灵长类动物更有必要以多种多样的植物为食,并以其它动物性辅食来配搭植物性主食。灵长类动物若只以一种树本为食物来源,就要花费很大的力气,才能从一棵树转移到同一树种的另一棵树上。此外,随着季节的变化交替,树木还会出现灵长类动物喜食的果实与嫩叶的高产期和低(绝)产期,这也使得灵长类动物不能只以一种树木为食物来源。

从进化论的角度来看,早期以植物为主食的灵长类动物可以采取两大基本对策,来克服在森林环境中觅取食物时所遇到的这类困难。第一种对策,是以组织结构来决定一切;经过漫长的岁月,自然选择会使灵长类动物的解剖结构一一尤其是消化道的解剖结构——实现特化,这样,灵长类动物就不会有太大的必要,花费大量的时间和精力来单纯觅取质量最高的食物。也就是说,灵长类动物组织结构上的适应性变化使之能够以处处皆有便于觅取的植物部分为主食,例如,以植物成熟的叶子为主食(植物的这些部分灵长类动物很容易觅取到手,但并没有特别高的质量。)

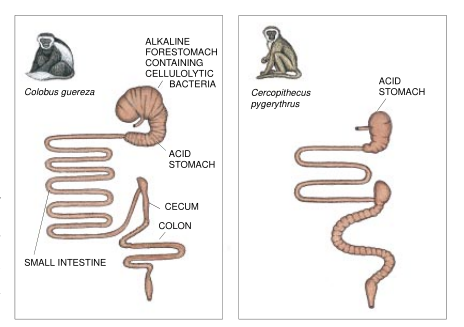

疣猴是东半球的一种分布在非洲和亚洲的灵长类动物,它们称得上是第一种对策的极好倒证。普通灵长类动物(包括人类在内)的胃仅含胃酸,不含碱液且结构单一,从这两方面来看,疣猴的消化道与之大不相同,胃分成两个胃室(即胃囊),运作方式类似于牛和其它反刍动物的胃。疣猴消化道这种解剖结构上的特化使之消化纤维的功能极强。

叶子经疣猴的牙齿咀嚼后,经过食管进入前胃,它是疣猴两个胃室中的一个。在这个含有强碱性胃液的胃室里,称为纤维素分解菌的微生物能做到普通灵长类动物的消化酶所做不到的事:分解纤维。纤维素分解菌通过称为“发酵”的分解过程,分解掉植物细胞壁的纤维素和半纤维素,并用这两种物质来为自身的活动提供能源。纤维素分解菌在消化纤维的过程中,会释放出称为“挥发性脂肪酸”的气体,这种气体能透过胃壁进入疣猴的血流,然后通过血流为疣猴的机体组织提供能量,或者经血流输送到疣猴的肝脏,在此转化成葡萄糖。一些研究人员还认为,疣猴的前胃除具有上述功能外,可能还有助于对疣猴所食植物中的有害次生化合物进行解毒。

除此之外,疣猴的消化道还能通过另一种方式,来提高吸取纤维性食物所含营养的效率。纤维素分解菌死亡后,便从前胃中排出,进入第二个胃室,它和我们人类的胃很相似,其中含有胃酸,并且结构单一。第二胃室中有种特殊的消化酶,叫做溶菌酶,它能分解纤维素分解菌的细胞壁。细胞壁被分解后,构成纤维素分解菌的蛋白质和其它营养成分,就能被疣猴消化吸收。(因此,从某种意义上讲,疣猴把植物的叶子咀嚼咽下后,并没有直接对食物进行消化和吸收,而是吸收通过发酵得来的产物——挥发性脂肪酸,以及发酵菌的“尸体”所提供的营养。)

与疣猴不同,人类和绝大多数其它灵长类动物是在所食纤维基本上没有得到消化的情况下,让其穿过含有酸液的胃和小肠(大部分营养都是在这里被吸收的),最后进入后肠(即盲肠和结肠)。对于这些灵长类动物来说,纤维只有在进入后肠之后,才有可能被纤维素分解菌分解掉一部分,因此,大多数灵长类动物都不能通过摄食大量的纤维,给自己带来和消化道已特化的疣猴一样的好处。

另一种组织结构上的改变,也会有利于树栖性灵长类动物以摄食低质量植物部分为生,那就是随着时间的推移,使自身的体型朝大型化方向发展。一般说来,与体型小的动物相比,体型大的动物所摄食物的绝对数量也必须大,才能满足自己较大的体躯的营养需求。然而,出于一些尚未完全了解的原因,虽然按单位体积计算,体型大的动物摄取的能量比体型小的动物要少,但实际上在这种前提下,它们也能充分满足自身的营养需求。大型动物能量需求较少这一点意味着,大型动物可以通过摄取低质量的食物,来满足自身的营养需求,不过,虽然动物都可以为适应摄食环境而使自身体型朝大型化方向发展,但对于大多数灵长类动物来说,这种选择的自由度毕竟是有限的。树栖性灵长类动物若是体型发展得过大,就有可能压断脚下的树枝而掉到地上来。

以植物为主食的早期灵长类动物可能采取的第二种基本对策,主要是行为上的,而不是组织结构上的。本来任何一种早期灵长类动物都可以仅以质量最高的植物可食部分为食,但由于在热带森林里,优质食物数量稀少分布不均,所以它们只好采取第二种对策,通过适当的行为,以尽可能少的时间和精力,将这类食物觅取到手。如果动物有出色的记忆力,这种觅食对策的效率就能大大提高。例如,动物如果能够准确地记住出产所需果实的树木所在方位以及到达这些树木的最短路线,就能既减少花在搜寻和跑路上的时间与精力,又提高觅取食物的效率。此外,知道这些树木会在什么时候结出成熟的果实,也能取得同样的效果。再者,由于在日常生活中大量依靠记忆以及由此而附带产生的其它促进作用,自然选择的结果必然是使这些动物的大脑越变越大,大脑中用于储存信息的部位也逐渐扩大。

当然,早期灵长类动物用来克服觅食困难的这两种基本的进化对策(组织结构上的和行为上的对策),并不是相互排斥的,并且不同种类的动物对两种对策的偏重程度也有所不同。不过,从整体上讲,灵长类动物一般都是极力依靠有选择性地摄取食物,并且是靠自身的较大脑量(亦即较高的智能),使这种行为上的对策成功地达到了目标。相反,其它一些以植物为主食的动物,却往往主要是以自身组织结构上的适应性变化来克服困难的。

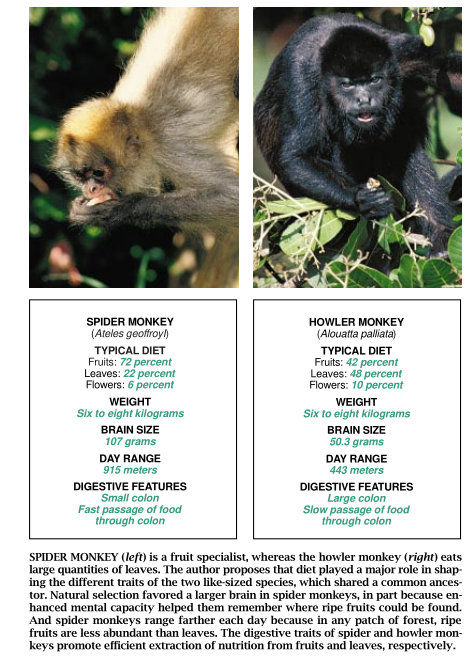

70年代中期,笔者初次深入了解了灵长类动物有选择性的摄食行为通过进化给自身造成的种种影响,那时候,我发现,西半球的两种灵长类动物——吼猴和黑脚蛛猴(Ateles geoffroyi),所喜爱的食物显然大不相同。吼猴和蛛猴由共同的祖先分化而成,两者有许多共同之处:体型大小相近、胃液成分单一、胃室仅有一个、全树栖性、几乎只以植物为食,并且食物主要以果实和叶子组成。我在巴罗科罗拉多岛的野外考察结果表明,该岛森林中的吼猴主要以嫩叶为食,而蛛猴则以成熟的果实为主食。

在一年的大部分时间里,吼猴每天花在摄食嫩叶和果实两者上的时间,都是大致相等的。但在果实总可获量处于季节性低点时,它们摄取的食物实际上除了叶子没有别的。相反,在一年的大部分时间里,蛛猴摄取的食物主要是成熟的果实,叶子仅占一小部分。果实稀少难觅时,蛛猴并不是象吼猴那样,单纯以叶子来弥补其欠缺。在这种时候,蛛猴的叶子摄取量确有增加,但它们还是会设法摄取数量可观的果实。它们总是细心找出岛上森林中所有的果实来源,来使自己的目标得以实现,并且甚至还会摄取尚未成熟的棕榈果。

上述考察结果使笔者头脑中产生了几个问题。我想弄明白,在吼猴专以叶子为食的几个月里,它们是怎样获得足够的能量的。正如上文所述,叶子的大部分能量都包含在纤维中。而纤维却是普通灵长类动物的消化酶几乎无法分解的。此外,为何吼猴会在能够找到大量成熟果实的时候,摄取数量可观的叶子呢? 还有,在果实稀少难觅之时,蛛猴为何会想方设法地寻觅各种果实? 究竟是什么原因使得它们没象吼猴那样,转而仅以叶子为食?在以果实为主食的情况下,蛛猴是如何满足自身机体日常蛋白质需求的?(请读者不要忘了,植物果实所含蛋白质十分有限。)

由于吼喉和蛛猴的外在特征有诸多相似之处,于是我推测,这两种动物的某种内在特点(或许是它们的消化道结构或消化功能)一直在对它们的这类行为发生影响。我把受测的吼猴和蛛猴暂时关在笼子里,并用植物果实和叶子饲喂它们,观察结果确实表明,吼猴消化食物的速率比蛛猴要慢。吼猴进食之后,平均要过20个小时,嵌在所摄食物中的彩色塑料标示物才会开始消泯。相反,蛛猴进食之后,只要过4个小时,所摄食物中这类于机体无害的标示物就会开始消泯。随后,我们仔细研究了这两种动物的消化道的大小,所得结果揭示出,是什么原因使得两种动物所摄食物通过消化道的速率迥然有异。吼猴的结肠无论是阔度还是长度,都比蛛猴要大得多,这意味着食物在吼猴消化道内,要穿越的距离比蛛猴要长,并且吼猴的消化道所能容纳的食物,也比蛛猴要多得多。

总而言之,上述研究结果意味着,吼猴之所以能够靠摄食植物叶子为生,是因为它们更有能力利用自己的盲肠和结肠,对所摄纤维进行发酵分解。它们的消化道处理所摄食物的过程较为缓慢,这使得细菌能够有机会在宽阔的后肠内产生出大量的挥发性脂肪酸。后来,我又和蒙大拿州立大学的Richard McBee一起做过一些实验,所得结果证明,吼猴通过食物发酵由挥发性脂肪酸获取的能量,多达每日所需量的31%。

相反,由于蛛猴的结肠较窄较短,食物从中通过的速率较快,它们从所摄食物的纤维中获取能量的效率就要低一些。然而,正是由于食物通过蛛猴消化道的速度较快,使得蛛猴每天都能促使食物通过胃肠道。于是,通过摄取既容易消化,又富含能量的植物果实,蛛猴便能获得所需的全部能量和一部分蛋白质。然后蛛猴还会摄取一些精心挑选、质量甚高且所含纤维并非过多的植物幼叶,以补充果实性主食,这样就能为自身机体提供其余所需要的蛋白质。

综上所述,吼猴之所以从不专以植物果实为食,部分原因正是在于食物通过其胃肠道的速率非常缓慢,若是专以植物果实为食来满足自身机体日常能量需求,果实的数量或许就会太多而无法及时消化,并且它们所能消化数量的果实也肯定无法为其提供足够的蛋白质。相反,蛛猴就只能植物果实为主食,因为它们的消化道不如吼猴,无法通过对植物叶子进行发酵分解来为自身机体提供大量能量。要使对所摄植物性食物的发酵分解卓有成效,食物就必须在消化道内停留相当长的时间。

值得庆幸的是,我所选择的研究对象是这样两种动物,在食物通过消化道的速率上,它们分别属于极快和极慢这两个极端。现在情况已经很清楚了,大多数灵长类动物的食物通过速率,都能排在这两个极端之间的某一点上,而究竟排在哪一点上,则要看动物本身是尽量增强消化特定食物的功能,还是尽量扩大对一日内所摄食物的容纳量。此外,这项研究还证明,即使动物消化道的总体结构没有重大改变,消化道不同区段尺度的细微调整也能有助于解决动物的摄食选择所带来的营养问题。然而,动物消化道组织结构上的调整也有可能包含一些固有的弊病,因为万一环境状况骤然发生巨变,这种调整后的结构就有可能使得动物难以改变自身的摄食习性。

从灵长类动物消化道方面得到的这些发现本已令我着迷,而对吼猴和蛛猴两种动物脑量的对比,则更是使我获得了每个科学家都梦寐以求的突破性发现。我仔细审查研究了有关吼猴和蛛猴脑量的数据,因为看来巴拿马的蛛猴比吼猴要“聪明灵巧”一一几乎达到了人类的智力水平。事实上,笔者所研究的一些蛛猴使我想起了我的几位朋友。我开始怀疑,蛛猴的行为是不是有些特别的地方,因为它们的大脑更象我们人类,而不是与其同宗的吼猴。我所获得的研究结果证明,蛛猴的大脑的确不同于吼猴,即使是在两者体型大小相近的情况下,结论也是如此。(一般说来,体型大小相近的动物大脑的尺度也是相近的。)据测量,蛛猴大脑的重量大约是吼猴的两倍。

在这种情况下,蛛猴的大脑要维持正常功能,就要耗费大量的能量。事实上,从食物获得的能量(以葡萄糖计)中,蛛猴大脑所耗用的,多得不成比例。于是我得出了这样一种观点:除非蛛猴能够相当明显地得益于脑量扩大,否则自然选择就不会使它们进化出这样大的大脑。鉴于蛛猴和吼猴之间最显著的区别在于食物,我认为,蛛猴的这种摄食选择有助于自身进化出脑量较大的大脑,因为这样的大脑便于蛛猴具备一些智能,而这类智能则有助于蛛猴继续以成熟果实为主食的行为获得成功。

毫无疑问,脑量较大的大脑肯定有助于蛛猴查明,最重要的是,有助于蛛猴记住某些分布不均的果树所在位置和果实的成熟可食期。此外,依靠这类智能,蛛猴还能把自己的家族分成一个个小而灵活的群体,以便搜遍森林觅取果实,智能的提高不仅有助于蛛猴辨认其特定社会群体内的各个成员,而且有助于蛛猴判明群体成员与食物有关的不同叫声的含意,这类叫声可以越过遥远的距离,传递关于合意可口的食物的信息。相反,吼猴既不需要这样发达的记忆力,也不需要如此复杂的识别系统和通讯联络系统。它们觅取食物时,是以紧密结合的社会群体出动的,所依循的是人所熟知的树间觅食途径,并且觅食活动所涉及的范围,也比蛛猴要小得多。

笔者认为,迫使动物觅取优质难寻的植物性食物的压力,会使该种动物的大脑功能复杂化(其结果便是觅食功能更发达,效率更高),而若是我的这一看法符合实际,那么可以预料的便是,其它一些灵长类动物在脑量大小上,也存在着类似的差距。也就是说,与体型大小相近、专食叶子的可比动物相比,主食成熟果实的猴类和猿类的大脑较大。我为了证实这一观点,遂求助于加利福尼亚大学洛杉矶分校Harry J. Jerison所发表的可比动物脑量测定结果。使我兴奋不已的是,我发现,一般说来,与体型大小相近、所摄食物分布均匀但质量较低的可比动物相比,所摄食物质量较高但分布不均的灵长类动物脑量较大。

正如笔者先前指出的那样,与体型大小相近的其它哺乳动物相比,一般说来,灵长类动物的脑量较大。笔者认为这种差距之所以会出现,正是因为灵长类动物在摄食上不仅做到了精心选择,而且喜爱质量最高的植物可食部分,倒如,即使是那些专以叶子为食的灵长类动物,所选择的往往也是十分幼嫩的叶子,或者只摄食纤维含量甚低的叶尖部分。

在发现了觅食压力与人类以外的灵长类动物的进化之间的种种联系之后,我很想弄清楚,这类压力对人类本身的进化,究竟起了什么作用。于是我对人类家系——人类及其前身——的化石记录作了一番研究,所得结果提供了一些令人感兴趣的线索。

南方古猿是人类家系的头一个属,于450多万年以前上新世时出现在非洲地区。如同后来的人科成员一样,南方古猿也是两足动物。然而它们的大脑和今日的猿类相比,大得并不明显。由此可见,到南方古猿出现时为止,自然选择并没有一开始就赋予人类家系脑量特大的大脑。此外,化石记录还表明,南方古猿的臼齿粗大结实,这样的牙齿非常适合咀嚼以坚韧难咬的植物为主的食物。临近上新世末时,地球气候开始发生变化。继其之后的更新世(始于距今大约200万年,止于1万年前)有一个显著的特点——北半球反复多次出现冰期。在上新世和更新世期间,热带森林一再缩小,并且许多地区的热带森林都被稀树草原取代了。

随着树木种类的减少和气候季节性的增强,一再扩大的稀树草原上的灵长类动物在食物觅取上,必然面临着许许多多新的困难。在更新世期间,最后几种南方古猿(直到那时,它们的颌部和臼齿实际上还很粗大结实)终于灭绝了。或许正如笔者的同事(加利福尼亚大学戴维斯分校的Montague W,Demment)所推测的那样,它们之所以走向灭绝,是因为在竞争中输给了消化道已特化的有蹄类动物(即足上长有蹄子的动物)

在上新世期间,人属在地球上出现了。人属的头一种(H,habilis)的体型大小与南方古猿相近,但脑量比南方古猿大得多。这个种先是被脑量比自己还要大的直立人取代了,然后在更新世期间,又被古人取代了,古人的大脑在三者中是最大的。在脑量越变越大的同时,人属的解剖结构还发生了其它一些变化,臼齿和前臼齿越来越小,而身材却越来越高。

据我看来,我们人属的脑量显著扩大这一点表明,在进化的历程上,我们之所以能够如此成功,正是因为自然选择一开始就增强了灵长类所特有的一种倾向——靠运用自己的智能即通过行为来解决在食物觅取上遇到的种种问题。人属解剖结构上的其它诸多变化,以及现存灵长类动物脑量较大与所摄食物质量甚高之间的联系,还有人属脑量扩大这一点,都可以使我们得出一个结论:所谓通过行为解决觅食问题,就是在食物摄取上,以质量甚高的食物为主。事实上,我认为,早期人类在不断变化的环境下,不但保持了所摄食物的质量,甚至还提高了食物质量。

如前如述,笔者认为,脑量扩大、身村变高和臼齿变小三者都证明,人属通过自身的行为来解决觅食问题,就是在食物摄取上,做到以优质食物为主,而以下两点则可以说为作者的这一观点提供了证据。人们只要研究一下现代的猩猩和大猩猩,就可以明显看出,在人猿总科(包括猿类和人类)中,身材变高、食物质量降低的结果,导致产生了一种行动缓慢、素喜定居且生性孤僻的类人猿。而我们人类的祖先则显然既灵活好动,又长于交际——与活泼轻捷、素喜群居且善于交流的黑猩猩更相似。与猩猩和大猩猩不同,黑猩猩喜欢摄食质量甚高富含能量的成熟果实

同样,人属的臼齿和前臼齿变得细小这一点也证明,我们人属所摄食物的构成早已由于某种原因发生了变化,因而我们的牙齿再也没有那样多的工作要做。换句话说,要么这些早期人类所摄食物不同于南方古猿,纤维较少,较易咀嚼,要么他们采取某种方法对食物进行了加工处理,去掉了难以咀嚼和消化的部分。事实上,在发现H,habilis的化石遗存的同时,人们还发现了一些石器,这表明,即使是人属的第一批成员,当时也在开始借助于技术,加工处理所要摄取的食物。

人类家系在整个进化历程中,很可能一直在坚持觅取富含能量的食物,这一点可以使人对当时的大致情况作出有意义的推测。随着某些类型的植物性食物的觅取越来越成问题,早期人类很可能越来越偏重于动物性食物,以此满足自身机体对蛋白质的需求。人们不难想象,早期人类是用锋利的石片割开坚韧的兽皮,砍断骨头吸取骨髓。为了使所摄食物中的肉食部分来源稳定,同时也是为了积蓄富含能量的植物性食物,我们的祖先最后终于创造了一种确实很新颖的觅食手段。他们对劳动进行了分工,这样,一些成员就专门从事狩猎或寻找动物死尸,以获得动物性食物,而另一些成员则专门负责采集植物性食物。觅取到手的食物不是象往常那样被当场食用,而是储存起来,然后在整个社会群体中分配,使每个成员都能公平地分享到属于自己的一份。

于是,幸存下来的群体成员就都会依靠一些专门技术和社交技能来求得生存。这种生存方式所需要具备的,不仅是一副能够在心目中构成和保存植物性食物来源布局图的大脑,而且还要有如何寻觅、如何改造这类食物来源的知识。除此之外,那时的幸存者还需要有一种才能,即知道可以把一块石头加工成石器;要有头脑,懂得怎样才能把这一构想变成现实。这种生存方式还需要能够和群体内的其他成员进行协作(例如,在追猎斑马时相互呼应,确定谁应该跑到斑马的前面去,谁应该跑在斑马的后面)的能力,要能够延迟满足进食需求(把食物储存起来,待到一定的时候,在大家都同意的地方,拿出来让所有成员共同分享),此外,既需要有能力把食物按人头合理分配,又需要有能力确保每个成员都得到自己所应得的那一份。毫无疑问,上述多种需求起着自然选择压力的作用,有利于人属通过进化产生出脑量更大、更为复杂的大脑。

同样,呼应联络可能最初也曾有助于促进早期人类的相互协作,而这种协作正是卓有成效地完成觅食任务和其它基本任务的必要条件。随着时光的推移,这种联络方式逐渐变得复杂而完善,从而为各种类型的社会协作和社会交往铺平了道路。

换句话说,笔者认为,新的生存环境在食物来源上给早期灵长类动物造成了一些困难,使以前惯用的觅食行为由于某种原因而不足以解决问题,而不得不去寻求稳定可靠的优质食物来源,正是这种压力导致了人类家系的出现和进化。在早期人类逐步进化的同时,非洲稀树草原上,众多机体已经特化的食肉动物和食草动物也在进化,或许正是它们迫使早期人类变成了一种新型的杂食动物——一种最终依靠社会变革和技术发明,因而在很大程度上是依靠自身智能的新型动物。据哈佛大学的Edward O,Wilson估算的结果,从200多万年以前开始(直到大约25万年以前),人类的大脑每过10万年就要增加大约一汤匙的脑量。显而易见的是,人属的大脑每增加一汤匙容量的脑组织,都会给自身带来多种益处,从而有助于强化社会变革和技术进步的趋势。

尽管在促使现代人类出现这一点上,在正规的日常饮食中加进一定数量的肉食这一作法起了关键的作用,但这并不意味着现代人类的生理基础适合于实质上去除了纤维的食物,而我们当中的许多人如今所摄取的,正是这样一种食物。事实上,就总的结构而言,我们人类的消化道并没有变得大不同于猿类和人类的共同祖先,并且毫无疑问的是,我们的祖先其实是一种主要食草的动物。

然而,直到本世纪80年代中期为止,世界上还没有一个人通过研究来弄清楚,现代人类的消化功能实质上和猿类是否相同。人类和猿类的消化功能是有可能存在某些不同之处,因为有解剖结构上的证据表明,尽管就消化道的总体结构而言,人类和猿类的消化道是相同的,但与体型大小相同的猿类相比,现代人类的消化道相当细小。除此之外,人类和猿类的消化道还有不同之处,人类小肠的容积在整个消化道中所占比例最大,而猿类则是结肠的容积占最大比例。

为了进一步弄清楚,我们人类的消化道所适合的,究竟是哪种类型的食物,笔者和Demment决定比较一下,人类的消化过程和黑猩猩有何不同,因为在现存的灵长类动物中,黑猩猩和人类的亲缘关系最密切。我们希望通过这项研究弄清楚,人类和黑猩猩在各自经历了漫长的进化过程之后,是否在纤维消化能力上出现了显著差距(我们进行这项研究时,得到了已故的Glynn Isaac的巨大鼓励,他当时还在加利福尼亚大学伯克利分校任职。)

黑猩猩的摄食习性是人所熟知的。尽管黑猩猩善于捕食活的动物(尤其是猴子),但据估计,它们每年所摄取的食物中,实际上有94%是植物,其中主要是成熟的果实。虽然黑猩猩所摄果实往往都含有丰富的糖分,但与我们超级市场出售的水果相比,这类野果所含果肉很少,而纤维和种子却多得多。因此,笔者推测,野生黑猩猩每日所摄纤维达数百克之多,远远多于普通美国人的日摄入量,据估计,后者每日摄入的纤维数量在10克以下。

包括美国康奈尔大学的纤维研究计划在内,人们已进行了许多出色的研究,所得结果提供了很多有关人类纤维消化能力的信息。以前,人们曾认为,人类的消化道中没有能分解纤维的细菌,然而,据发现,康奈尔大学24名男学生的结肠中都有这样的细菌,它们能够通过发酵非常有效地分解纤维,而各种各样的果实和蔬菜中均含有这类纤维。在效率最高的情况下,上述学生结肠中的这类菌群能分解掉的部分,多达所摄纤维细胞壁组织的3/4,而由此产生的挥发性脂肪酸,大约有90%都输送到血流中去了。

笔者和Demment以康奈尔大学的研究为样板,对受测黑猩猩的纤维分解率作了检测,这些黑猩猩是用多种食物饲喂的,所含纤维数量不等,在这一研究过程中,笔者负责收集原始数据,而Demment则对这些数据进行统计分析。事实证明,据实论证多么客观!经验之说几多偏见! 当年的整个夏季,我都在美国亚特兰大的耶基斯(Yerkes)灵长类中心,和6只极不安分爱动肝火的黑猩猩缠在一起,它们从不放过一点机会发泄不满,不是用手胡乱抓扯我的头发,就是把粪便渣滓乱扔一气,给我总的感觉是,在它们看来,我们用于实验的烹制食物味同嚼蜡,毫无吸引力可言。

我们的研究结果证明,黑猩猩消化道的纤维消化功能,与我们人类非常接近。此外,随着食物中纤维所占比例上升(在野外,随着季节的变换,会出现果实和嫩叶的绝产期,此时便会出现上述情况),食物通过黑猩猩和人类消化道的速率都会加快。

上述相似之处表明,随着自然环境中食物质量开始下降,人类和黑猩猩便依照进化程序对此作出反应,加快食物通过消化道的速率。这种作法使之能在一定的时间内,消化更多的食物。这样一来,人类和黑猩猩每天都能摄取数量更多的食物,以数量的增加弥补质量之不足。(医学研究结果还揭示了食物通过速率快的另一个好处。看来纤维能够使食物通过消化道的速率加快,防止粪便中的致癌物质在结肠中停留过久而带来问题。)

若是人类的消化道确实适合富含植物的多纤维食物,那么,这一发现也有助于证明人所共知的结论:技术发达国家的人所摄精制糖太多,纤维太少。笔者的研究并没有为人类需要摄入的纤维数量定下任何标准。不过,有一点是确凿无疑的,那就是我们当中许多人所摄纤维数量之少,远远没有达到我们人类最亲密的祖先所及水平。

最近,笔者和同事还分析研究了野生灵长类动物通常摄食的植物部分,以了解其中各种成分的含量,包括维生素C和果胶。果胶是细胞壁中一种非常容易发酵的成分,据信对人类具有多种保健作用。我们的研究结果意味着,早期人类所摄取的食物,不仅含有极为丰富的维生素C,而且含有相当多的果胶。此外,尽管笔者并不知道,我们人类是否需要象野生灵长类动物那样,摄入同样比例的这类物质,但这些发现至少是值得注意的。

现代人类之所以能够在地球上出现,在很大程度上,是因为自然选择促使灵长类产生了一些适应性变化,正是这些变化使得灵长类动物可以在力所能及的范围内,尽力摄取能量最丰富、纤维甚少的食物。似乎具有讽刺意味的是,过去,我们人类家系曾得益于竭力避免摄取过多富含纤维的食物;如今,我们却有可能因摄取富含纤维的食物过少而招致不幸。

请 登录 发表评论