大规模生物灭绝之母

Douglas H. Erwin

2.5亿年前降临的灾难,是地球史上所发生的最恶劣的毁灭。称为二叠纪末大规模生物灭绝,它标志着生命发展中一次根本性的变化。

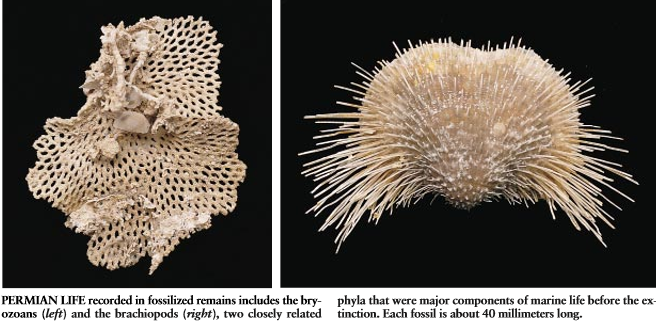

地球上的生命史充满了不同规模的大灾大难,已引起了人们最大关注的一场灾难是6500万年前——白垩纪与第三纪之间——恐龙和其它生物的灭绝,它毁灭了多达所有物种的一半。如此严重的破坏,与所有灾难中最严重的一次(即约2.5亿年前在二叠纪末大规模的生物灭绝)相比却相形见绌。在古生物学家间意味深长地称之为“大规模生物灭绝之母”[向萨达姆·候赛因道歉,套用了他的“战争之母”一说]。它所引起的死亡数真令人感到惊愕。在二叠纪的最后几百万年里,海洋中全部物种的约90%都消灭了。在陆地上,三分之二以上的爬行动物科和两栖动物科化为乌有。昆虫也未逃脱这次大屠杀:30%的昆虫目不复存在,标志着昆虫所经历过的仅有的一次大规模灭绝。

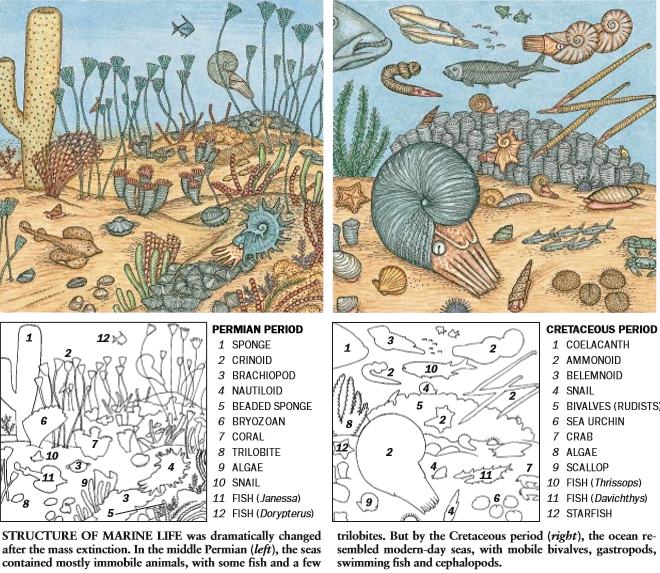

但是灾祸也带来了机会。在二叠纪末事体以前的几百万年里,浅海中以基本上不动的生命形式占优势。大多数海洋动物栖息在海底或以肉柄附着在海底,滤取水中的食物或等待捕获物。这次生物灭绝的后果是,许多较小的类群——现代鱼灵敏的、捕食性的亲缘物种、乌贼,腹足类软体动物和蟹——能够扩展。一些全新的生物谱系出现了。这种生态学重新组织是如此地显著以致它形成了生命史中一个基本的界线。它不仅为二叠纪和三叠纪划定了界线,而且也确立了古生代的结束和中生代的开始。现代潮间带水坑反映了2.5亿年以前哪些生物在生存以及哪些生物死去。

过去几年里,对二叠纪末大规模生物灭绝因果关系的令人激动的新认识实际上已从地球科学的各个分枝不断涌出。某些这些研究结果包括海洋化学发生迅速变化的详尽研究。为灭绝模式提供更加全面的资料和显示发生在二叠纪与三叠纪交界处的巨大火山喷发的新的分析 [参见《科学》,1994年,第2期,Millard F. Coffin和Olav Eldholm 著‘巨大的火成区’一文]。

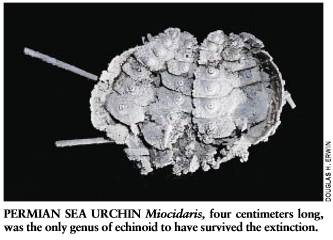

过去十年期间本文作者自己所作的研究是受对构成生物进化模式的事件的好奇心所驶动,与长期适应性趋势相比,大规模生物灭绝在多大程度上作用于类群的进化?例如,在现代海洋中海胆是普遍存在的,但在二叠纪期间是相对不普遍。已知只有Miocidaris确实经受住了这次灭绝而幸存下来,Miocichris得以幸存下来是纯属偶然呢,或者是它有更好的适应性?今天的海胆表现出的所有差异不是由于二叠纪末的生物灭绝引起的吗?

少量好的岩石

为了解决这些问题,我们必须知道更多的关于这次灾难的原因以及那些生存下来的物种怎样不同于已经消失的那些物种。这些信息的主要来源是岩层和化石。遗憾的是,来自二叠纪晚期和三迭纪初期的样品是众所周知的难于获得。整个边畀上的化石记录受到保存不良、缺少可采样的岩石和包括难以接近在内的其它问题的困扰。二叠纪晚期海平面的广泛下降限制了沉积到陆地上的海洋岩石的数量,而且最好的岩石被保存下来的许多地区(在中国南部最为明显)对于某些地质学家来说一直是相对最难到达的地方。

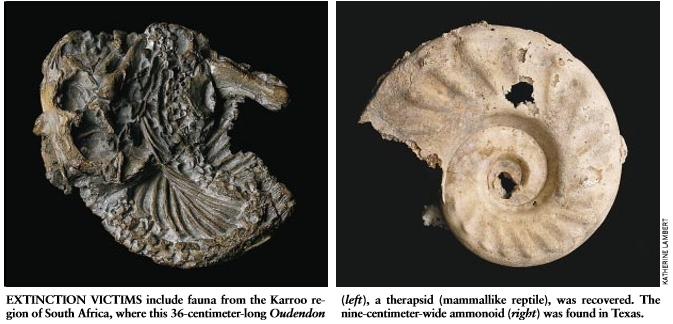

因此,已被证明难于确定生命到底被扼杀得有多快,或这种死亡是否易受到任何区域性的变化。有些生物(特别是对环境变化很敏感的生物)很快死去,正如Erik Flügel和他在埃朗根大学的同事在研究了中国南部和希腊的礁石后所得出的结论所显示那样,其它的证据表明生命是更为逐渐地消失。例如,在研究难以置信的多样性和在得克萨斯西部和邻近的新墨西哥州及亚利桑那州的石灰岩露头中极好地保存下来的动物区系中,我已发现,在二叠纪中期末即灭绝的主要脉冲之前很久,许多腹足类软体动物就开始逐渐消失。

对新近在意大利、奥地利和中国南部发现的而且是关键性界面层的广泛研究已有助于我们的认识。 它们指出,生物灭绝的经期比先前想像的要短,暗示着突然造成灾难的环境条件必然已经到来。只是在几年前我才相信这个灭绝期可能已持续了500万至1000万年。现在看来,最后的脉冲可能历时不到一百万年。

约翰斯•普金斯大学的Steven M. Stanley推测,这次灭绝可能由两个短的过程组成,一次发生于二叠绝中期末,第二次发生于二叠纪晚期末。南京地质和古生物学研究所的Jin Yugan、麻省理工学院的Samuel A. Bowring和我正在为中国南部的火山灰床标定日期的一项计划进行合作研究,而且很快应对这次灭绝期的时间长度有较好的认识。在任何情况下,这次灭绝的速度似乎大致上如许多其它的大规模生物灭绝一样快。

在这次地质上的短暂间歇中,二叠纪海洋经受了一次复杂模式的生与死。要为消失的生物的分类学范围定量——从目到科、到属、到种 ——是很困难的。可以相信在全球规模上,49%的科和72%的属被毁掉。因为种是较难鉴定的,失去的种就更难敲定,而且研究人员已提出了不同的估计,中国地质大学的Yin Hongfu及其同事研究了为中国南部长兴(Changxing)阶划定界限的岩层。(这一阶以及Djulfian阶标志着二迭纪晚期的两个分段的较晚期;每个阶按化石记录最清楚的地域命名。)

Yin及其同事报导,二叠纪晚期的476个无脊椎动物种中,有435 个种( 即91 %)已消亡。(其它人估计全球灾绝的种为80至95%,但这一范围的下限或许是最实际的。)作为比较,发生在4.39亿年前的奥陶纪末期的地质事件消除了57%的海洋生物属。白垩纪-第三纪之交的大规模灭绝杀死了恐龙,灭绝的属占所存在属的47%。

二叠纪末的灾难对一些动物的冲击比对另一些动物的冲击更利害。附着在海底而生存并滤取水中的有机物质作为食物的种类遭受到最大的灭绝,它们包括珊瑚、有脚腕足类(有壳的无脊椎动物的一种)某些苔藓虫(集群生活的滤食性动物)和许多棘皮动物(海百合)。其它大部分被毁灭的海洋生物种类包括最后的少量三叶虫,浅水有孔虫(一类浮游动物)和菊石亚纲动物(鹗鹉螺的远亲),腹足类软体动物,双壳类软体动物和鸮鹉螺很好地度过了这一时期,只遭受到少数种类的损失。真正对所降临的混乱不感兴趣的唯一海洋种类是牙形石,是原始的脊索动物,它的容易保存的口器起到时间的重要标记物的作用。

在陆地上的情况好不了多少。陆地脊椎动物和昆虫两者都遭受了重大的损失。在二叠纪晚期,在脊椎动物中有78%的爬行动物科和67%的两栖动物科消失掉,可是这一过程究竟发生有多快,仍然是争论的对象。根据对南非卡罗地区发现的极好化石的较早研究表明,这种衰退发生在几百万年内,或许在灭绝速度中存在两个峰。但是,某些新近的研究表明,是更为快速的衰退。相似于海洋生物灭绝的步伐。

昆虫种的灭绝标志着动物区系的重要的变换。已知二叠纪的27个昆虫目屮,在二叠纪-三叠纪界面附近已有8个目被灭绝,有4个目遭受到严重的毁灭但是以后又恢复了,有3个目在被灭绝之前勉强残存到三叠纪。这足已经鉴定出来的唯一重要的昆虫灭绝事件。它起着对那时环境严重程度的确切证据的作用。

陆地的植物区系也遭受到破坏。但是,遭受到多大程度的破坏,不可能知道,因为此刻关于规模的证踞还不特别可靠。1995年俄勒冈大学 Grey J. Retallack研究澳大利亚的叶化石指出,植物的灭绝要比过去所想象惊人得多,而且导致了澳洲的优势植物种类迅速地改变。(植物生命的损失可能也造成了取食植物区系的昆虫的消失。)

花粉和孢子的记录更准确地反映对植物的影响。在二叠纪晚期地层中,裸子植物(如针叶树之类的木本植物) 的花几乎没有,在随后的地层中只包含有真菌细胞和一些附属的有机碎屑。1995年荷兰乌得勒支大学的Henk Visscher及其同事发现,这种所谓的真菌穗状花序似乎在二叠纪的后期——特別是在长兴晚阶——在到达它的二叠纪、三叠纪边缘的顶峰之前找已开始出现。,

生物灭绝的暗色岩

已知的海洋和陆地化石的证据清楚地表明,二叠纪晚期是几乎一切事物都有了麻烦的时期,至少如果一个物种想活下来就会遇到麻烦。是什么东西能够引起生命这样大批地消失?未曾发生过的唯一事件(或至少对于它的发生我们没有证据)是一次地球外的碰撞,这是最可能杀灭恐龙的种地质事件。在八十年代中期,一群地质学家声称还在中国南部的二叠纪-三叠纪边界地层中犮现了少得趋近于没有的铱痕迹,这是碰撞的一种关键性指示物。但是尽管作了许多尝试,却没有人能证实这些主张。

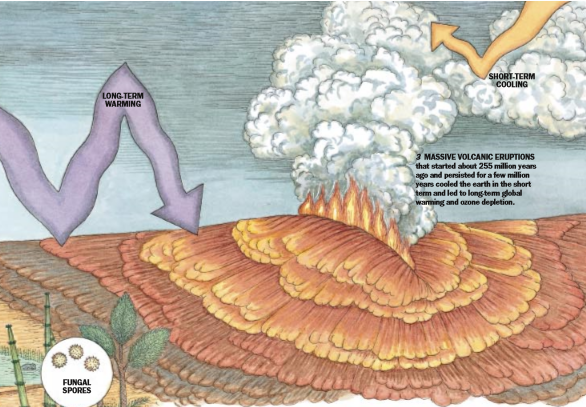

但是,谋杀的嫌疑犯并不乏其人。一种可能性是火山活动,关键的—件证据是古老熔岩的固化层即西伯利亚暗色岩。这种暗色岩(依照瑞典单词“楼梯”而來,它表示沉积物像梯级一样的边界)包括至少45个分离的岩流,其厚度为400至3700米。它们至少覆盖150万立方公里或许更多,因为它们可以在较年轻的岩石下向西扩展到乌拉尔山脉。(相比之下,1991年皮纳图博山喷发只算吹口气,这次喷出了火山灰但没有岩浆,或许1783年冰岛的拉基火山喷发相比之下还象样一点,那次喷发产生了15立方公里的熔岩。)

最近用辐射测定年代表明,西伯利亚暗色岩的全部熔岩可能在不到一百万年的吋间内喷发出来的或放仅在60万年内喷发出来的,从二叠纪-三叠纪界面附近开始一直延续到二叠纪的最早。伯克利地质年代学屮心的Paul R. Renne已发现这种估计完全比得上在中国南部沉积火山灰的另外几次大的喷发。

在二叠纪晚期大范围的火山活动曾经清冼过地球吗?喷发有许多短期效应,包括从喷入平流层的尘埃和硫酸盐类两者的冷却作用(记住皮纳得博火山的喷发),酸雨,燎原大火,有毒痕元素的释放和因臭氧层交易而引起的紫外线辐射的增加,此外经过较长的吋间量程,逸出的二氧化碳可导致全球变暖。

如像这一假设一样吸引人的是,要杀死海洋中约90 %的物种是非常困难的。火山活动本身尽管如产生西伯利亚暗色岩的火山活动那样快速和广泛,却不能胜任这一任务。密执安州立大学我的同事Thomas A. Vogel和我研究了过去1亿年期间内喷发而沉积的火山灰板状岩。这些喷发在规模上相似于二叠纪末在中国南部产生火山灰的那些喷发。我们发现,这些地质事件中没有哪一次大到足以影响到陆地上或海洋中区域性和全球性生物的多样性。

此外,任何一次喷发引起对环境的损害取决于几个因素。许多火山活动的影响,倒如喷入平流层中的硫酸盐的量,是难已从发生于2.5 亿年前的喷发推断而得。因此这种喷发可能已涉及到生物灭绝,但只是作为更为复杂过程的一部分。

地质化学和停滞的海

关于二叠纪末大规模生物灭绝的最引人入胜的新证据来自地质化学领域。或许最相关的地质化学变化是在岩石中发现的碳同位素的改变(特别是碳12与碳13之比)。这一事实指明,显然在二叠纪晚期比前一时期埋藏了更多的有机物质。

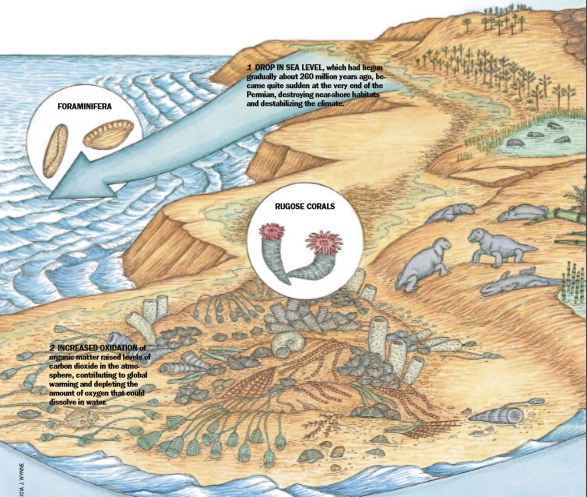

虽然这种碳的埋藏正在告诉我们某些关于二叠纪末生物灭绝期间地质化学变化的一些东西,但不完全清楚是什么东西。它可能与海平面突然的极度下降有关。在二叠纪初期,大陆融合成一个古陆桥起大陆。在大陆架的周围,礁石生物群落和其它浅水生物群落兴旺繁衍。此后,在二叠纪末期左右海平面下降,(没有人能确切地知道是为什么,但它可能是由使洋盆扩大的地幔的变化引起的。)这种海平面的下降毁坏了滨海沿岸的生境。随着更多的超大陆大陆架的暴露,有机物更大的侵蚀和氧化或许会发生。这种氧化作用使大气中氧气减少而二氧化碳增加,这样地球的湿度可能增大而温度可提髙2摄氏度之多。

当海平面再次上升时会产生进一步的破坏,这或许是在数十万年之后上升的海水淹没了近滨海的生境并席卷岛屿。这种侵人无疑会消灭许多海岸生物群落。

大气中氧含量的降低也可能已加剧了业已发展的不利条件。较少的氧溶入海洋中,引起缺氧,这能够窒息某些海洋生物。地质化学的反常现象反映了缺氧水的证据。几位研究人员最近已作了这种令人感兴趣的、可是未完全使人非相信不可的论证;不同生物种间的灭绝模式反映生物抵抗缺氧的能力。

实际上是什么引起了这次生物灭绝?可能不止一个罪魁祸首,而是上述的所有可能性都起一定的作 用。它们中没有哪一个因素能单独引起这种规模的生物灭绝,但大约在同时所有的因素相互作用就会使灵敏的二叠纪动物区系倒霉。

我相信这次生物灭绝是由三个阶段组成。首先是以大部分超大陆周围的海平面下降开始,这导致生境的丧失,气候不稳定和许多分布有限的物种消失。随着海洋继续退却,第二阶段开始,伴有火山喷发和大量的二氧化碳释放到大气中,这增加了气候的不稳定性和促进了生态的瓦解。海平面的上升以及随后在二迭纪的完全结束并进入三迭纪初期时可能的缺氧水泛滥开始了第三阶段。它破坏了近海岸的大陆生境并造成许多残存生物分类群的灭绝。

死后的生物

二叠纪末生物灭绝的后果至少是与这次事件本身一样有趣,在其它的大规模灭绝之后,生物在约1百万年内开始恢复。可是在本例中,或许在5百万年后开始恢复。这种延后归因于下述事实:生物群落遭受到如此严重的破坏以致为了使它们重新形成和兴旺需要数百万年的时间。(也有可能由于化石保存不良, 恢复显得长于它实际所花费的时间。)

不管重新建立生物群落需要多的时间,在地球上的生命已大大地改变。正如我先前注意到,大体上不动的动物在二叠纪海洋中占优势:腕足类动物、苔藓虫和棘皮动物。它们位于海底,滤取水中的食物或等待捕获物游过。可动的动物——鱼、双売类软体动物、头足类软体动物(乌贼及其亲缘生物)和腹足类软体动物——是散在各处但只形成小部分群落。少数三叶虫保留下来。

在这次生物灭绝后不久,在称作三叠纪初期的残存阶段,少数保存下来的物种往往成为很丰富和广泛的。三叠纪最早的动物区系由一些蛤珍珠,菊石和少数腹足类软体动物组成。哺乳动物的一种祖先象爬行动物一样的水龙兽属(Lysfrosaurus)是陆地上最普遍的脊椎动物并在整个超大陆上都能发现。哈珍珠Claraia在海洋中兴旺繁衍。可是到三叠纪中期,即约2500万年以后,对环境枏对敏感的海胆和其它种类开始重新出现,标志着回复到更为正常的海洋条件的开端。这些“贫穷的分类单位”(芝加哥大多的David Jablonski这样称呼它们,因为他们从死亡中恢复过来)开始替代这些残存的动物区系。

实际上,在这时海洋显示出与当今海洋的某些相似性。更为可动的生物如双壳类软体动物,腹足类软体动物和蟹占优势。头足类软体动物和其它

捕食性游泳者的更大的多样性也出现。挖洞穴变为很流行, 或许反映出需要更加防止被捕获。 捕食者和捕获物之间的进化武器竞赛接着发生,驱动着整个中生代骨架结构的改变,这个时代产生的动物区系比古生代生物具有更多的肌肉。这种变化产生了更加错综复杂的生态系统——既有更多可吃的也有更多的菜单供选择。

在这同一时期陆地上进化变化的详情仍然有某些粗略之处,因为化石还必须一个岩层一个岩层的仔细 去采样。已提议的研究可望促进我们对大陆生物灭绝的认识。我们的确知道有几种爬行动物和两栖动物类完蛋了。昆虫也从许多像蜻蜓一样的种类(其翅是固定在飞行位置且不能折叠到身体上) 变成能折叠其翅的形体。这些构成了今天98%种类的昆虫的新形体也有分离的幼虫和成虫阶段。其适应性可以反映利用新生境和抵御严重的季节变化及其它气候不稳定性的能力。

最适应者的残存?

发生在昆虫之间的这种变化带来了这个普通性的问题:能成功地使自己度过了二叠纪的昆虫种是否有使它们能残存下来的特别的适应力抑或它们的残存是更为随机的。克氏蛤(Claraia)的化石是在含有缺氧条件证据的岩石中发现的。克氏蛤的庞大数量和广泛分布可以说明,这个种在几乎无氧的条件下残存。另一个例子是Miocidaris,这是海胆唯一的幸存者(可是一种有密切亲缘关系的物种也极有可能幸存)。Miocidaris只有两个吸盘间板的柱(大体上说,为海胆壳上“腕足”之间的面积);其它的二叠纪海胆无论是何处的都有1至8个板柱。因为Miocidaris是幸存下来的唯一的属,所以海胆的优势形体已从有高度可变数的柱板变成仅有两个柱板的形体。有些古生物学家主张,如果海胆的骨架是仅由两个柱板组成,那么这骨架就更强壮,因而或许能够在二叠纪后的世界中较好地适应于从捕食中残存下来。

遗憾的是,几乎不可能说二叠纪-三叠纪的生物灭绝是否选择了一定的特征。即使二叠纪末生物灭绝从未发生过,所有现代海胆也可能已发育成两柱板。幸存的动物区系可能只是由在这次灭绝之前就最丰富和广泛分布的种类因而有最好的存留机会的种群组成。区别这两种可能性原来是十分困难的。

我们能够肯定地说的唯一事情是,从出现复杂动物以来的任何事件中二叠纪末大规模生物灭绝对生命史有最大的影响。没有这一幕,现代潮间带水坑的组成无疑将显得大为不同。孩子们也许在成长过程中学到的是海百合类和腕足类动物而不是海星和海胆,或许甚至知道往海里瞧,以瞥见经过的三叶虫。

请 登录 发表评论