类星体是宇宙中最明亮的天体。它们发出的辐射相当于一个巨大的星系 如我们所在的银河系——的数百倍之多,而银河系本身的亮度就等于1百亿个太阳的总亮度。然而,按天文学的尺度来衡量,类星体是相当微小的天体,其直径不超过几光日,而一个典型的星系却跨越数万光年的空间。类星体在太空中究竟是如何能在如此微小的体积内产生如此巨大的能量呢?为了回答这些问题,天文学家们正把他们的最先进仪器——特别是哈勃太空望远镜——瞄准这些天上的超级巨星。

第一颗类星体是在1%2年发现的,当时悉尼大学的一位青年天文学家Cyril Hazard开始研究室女星座中的一个强大的射电波源。Hazard无法准确确定该射电波源的具体位置,因为当时射电望远镜的精度还不够高,但是他意识到,月亮在经过室女座时将会遮掩这个未知的天体。于是他和John Bolton——在澳大利亚帕克斯新建成的一座射电望远镜的负责人——把这台射电望远镜的巨大抛物面天线指向了这个射电源并等待月亮将其遮住。通过测定信号消失和重新出现的时间,他们应当能精确确定该射电辐射源的位置,并辨认出它属于天空中哪一个可见天体。不幸的是,当月亮到来时,射电望远镜的巨大抛物面天线已经极其倾斜,以至碰到了它的安全停止器上。Bohon显然置危险于不顾,毅然砍掉了安全止动器,使望远镜能够继续向下跟踪掩星过程,直到抛物面天线的边缘几乎碰到了地面。'Bohon的大胆得到了报偿。根据他们的测量结果,Hazard得以计算出了这样一种宇宙射电源的第一个精确位置,然后辨认出该射电源属于夜空中一个相当明亮的与恒星相似的天体。这个称为3C273的天体的位置迅即通知了加利福尼亚州帕洛玛山天文台的天文学家MaartenSchmidt,他有幸对这个天体进行了光谱测量。Schmidt最初对测量结果有些迷惑不解,但他后来终于意识到他看到的是因宇宙膨胀而产生了红移的氢光谱。16%的红移量意味着3C273距地球大约为2O亿光年远。根据这一距离和观测到的该天体的亮度,Schmidt计算出它辐射的光量必定比任何一个星系的大数百倍。第一个类恒星射电源——即类星体——就这样被发现了。

在Hazard和Schmidt的工作的推动下,天文学家们在随后的若干年中又辨认出了许多类星体。观测者们发现,许多类星体的亮度变化极大;有的类星体的亮度能够在短短几天中增加10倍。由于没有任何天体能够在比光跨越这个天体所需的时间更短的时间内变亮或变暗,因此,类星体亮度的迅速变化就意味着一个令人惊愕的结果——这些高度明亮的天体的大小必定只有1光周左右。某些声名卓著的天文学家不肯相信由红移导出的巨大距离和亮度会大到如此地步。这场争论扩展到了流行报刊上,把象我这样的较年青的一代科学家吸引到了天文研究中来。

自那时以来,天文学家们已经把数千颗类星体列入了星表,其中有些类星体的红移量高达500%。类星体并不难于发现,因为它们发出的辐射包括了从伽玛射线到射电波的所有种种电磁能量,这一点既与恒星不同,也与恒星所构成的星系不同。具有讽刺意义的是,类星体的存在当初是通过射电辐射而被发现的,但是从能量的角度看,射电辐射是类星体能量输出中最不重要的一部分。由于这个原因,某些天文学家认为,“类星体”这个名称应当用“QSO”(quasistellarobject,即“类星天体”)来代替。

研究类星体的天文学家面临着4个大问题。第一个问题是,类星体同星系及恒星有什么关系?第二个问题是,每个类星体能在多长时间中发出它那巨大的能量?在我们周围的宇宙近邻区域——也就是距地球10亿光年以内的地方——每5百万个星系中才有一个类星体。但是这不一定意味着类星体比星系稀少得多;类星体有可能同星系一样常见,但其发光寿命却比星系短得多。这就使我们碰到了第三个问题:为什么类星体在过去要多得多?当红移为200%时——相当于距离为100亿光年——类星体的数目猛增了1千倍。显然,在早期宇宙中,类星体的丰度为现今的1千倍。最后一个问题,也是最令人困惑难解的一个问题是:类星体是怎样产生如此巨大的能量的?

这些问题中没有哪一个能够轻而易举地回答。典型的类星体距地球非常遥远,以致它在最大的地基光学望远镜上留下的图象也比能够分辨的图象要小1亿倍。有一派天文学家从一开始就觉得类星体必定位于星系中,大概是在星系的核中。他们收集到的证据显示出在类星体中观测到的所有现象也在银河系附近大约1%的巨大星系中展示出来(虽然其程度要弱得多)。有整整一批各种各样的活动星系核被天文学家发现,包括射电星系、赛弗特星系、布莱扎(Blazar,蝎虎BL型天体与类星体之合称)、光学激变变星(OpticallyViolentVariabkle)、特高光度源(SuperluminalSource)等等。但是天文学家们无法判断这些天体是不同类型的星系核,还是同一现象因观测的角度不同或因发展的阶段不同而展示的不同表现形式。天文学家们也无法解释活动星系核与类星体之间的确切关系。某些人反对把这两类天体联系起来的上述理论,他们认为,活动星系核的亮度与类星体的亮度相比差得太远,而类星体的巨大功率是这类天体最突出、最神秘莫测的特性。

1973年,帕洛玛山天文台的另一位天文学家JerryKristian采取了一种更直接的方法。他认为,如果类星体是在巨大的宿主星系的内部,那么最近的一些类星体的图象就应当显示出该宿主星系中的恒星发出的光构成的一个模糊晕圈。进行这项观测将不是轻而易举的,因为明亮的类星体发出的光经地球大气散射后,将会淹没掉暗得多的宿主星系发出的光。然而,Kristian得以证明,具有最低红移的类星体的确显示出有这种暗弱的模糊晕圈。不过它的证据并非很令人满意,因为关于宿主星系几乎什么也不能分辨出来,连它们是椭圆星系还是旋涡星系都无法分辨。

哈勃望远镜遇到的麻烦

当哈勃太空望远镜的计划在七十年代中期提出来时,大多数类星体观测者都期望这台望远镜会提供宿主星系的首批清晰图象(如果这类星系真的存在的话)。事实上,寻找宿主星系当时已成了哈勃望远镜的首要目标之一我们作为欧洲太空望远镜小组的成员,设计了哈勃望远镜的暗天体照相机,而类星体是我们设计时考虑的一个重点。例如,我们使该望远镜有一个高放大率焦点(High-magnificationfocus),并加入了一台专门设计的日冕仪以挡住来自类星体的明亮光线,从而使周围的宿主星系能看得更清楚。

当时,天文学家们猜想类星体在如此之小的体积内产生如此巨大能量的唯一途径是该天体的核心有一个大质量黑洞。这样一个极大的洞的质量相当于10亿个太阳的总质量,它将把在它附近的所有气体和恒星统统都吞进去。气体沿着螺旋开多路径以接近于光速的速度进入黑洞,产生强烈的磁场和大量的辐射。当时在加利福尼亚理工学院的天文学家DonaldLyndenBell计算出一个大质量黑洞能够把多达40%的掉进黑洞的物质的静止质量能转变为辐射。这一过程的效率要比恒星中产生热核能量的过程的效率高400倍。由于这一原因,大质量黑洞成了对类星体的最受人欢迎的理论解释(所有其它可能的理论模型反正都将很快地演变成黑洞模型)。

不过,这个模型也存在一个问题,那就是需要解释这些黑洞巨兽吞吃的物质从哪里来。质量这样大的一个黑洞将会把附近的所有恒星和气体一扫而光,然后就会因为缺乏燃料而熄灭。为了探索这一奥秘,欧洲空间望远镜小组还在暗天体摄相机中装入了一个特制的长缝摄谱仪(Long—slit Spectrograph)。这一仪器用来测量活动星系核中的物质的旋转速度,从而得出推测存在于星系核中的黑洞的质量。

在推迟了很长一段时间之后,哈勃太空望远镜终于在1990年发射升空。很快人们就发现,这个望远镜的主镜的制造出了问题。图象存在着严重失真,使研究类星体的天文学家大失所望。我作为这些天文学家中的一员,感到我的天文学研究生涯中最富有创造力的5到10年时间因为某些人不可原谅的无能而被白白浪费掉了。其他许多天文学家也有与我相似的感觉。然而值得赞扬的是,美国国家航空航天局事先已把哈勃望远镜设计成可以修理的,因此宇航员们在1993年安装了其光学部件经过矫正的新的照相机。遗憾的是,原先那些照相机中专门用于观察类星体的仪器没有一台是可以补救的。如果我们仍然要寻找类星体的宿主星系,我们就必须使用新的宽场行星照相机(Wide—FieldPlanetaryCamera),而它并不是设计用于此项工作的。但是,仍有两个小组开始着手尝试这项工作,一个是我领导的欧洲小组,另一个则是普林斯顿大学的天文学家JohnBahcall负责的美国小组。

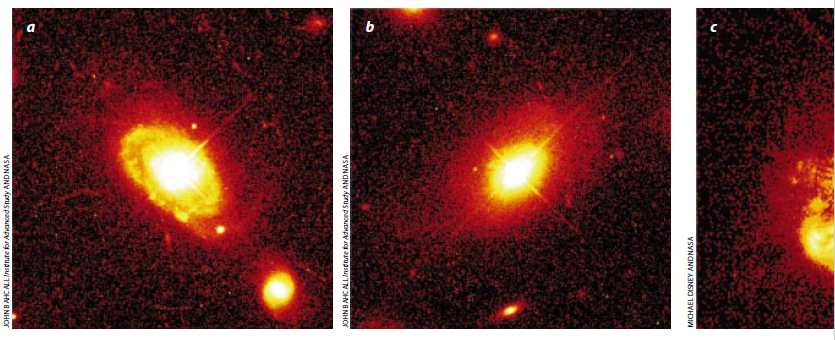

用哈勃望远镜上的新照相机观察类星体宿主有点象盯着暴风雪的天气中迎面驶来的汽车的头灯并试图辨认出它的制造厂家。天文学家们必须对每个天体摄取几幅图象,从中去掉“高光束”——即类星体发出的光,它相当于汽车头灯发出的强光束——并在计算机上对余下的图象进行处理。大多数情况下,最终所得的图象都含有相当多的细节,足以勾画出星系结构。遗憾的是,这一领域的开拓者JerryKristian就在哈勃太空望远镜的结果公布前夕死于加利福尼亚州发生的一起超轻型飞机的空难事故中。

哈勃太空望远镜揭示了一些什么发现呢?在它观测的34个类星体中,约有75%呈现出暗弱的模糊晕圈,显示出宿主星系的存在。剩下25%的类星体则没有这种晕圈,但是存在着这样一种可能性,即类星体的眩目强光遮掩了这些情况中的图象。约有一半的宿主星系是椭圆星系,另外一半则是旋涡星系。射电信号最强的类星体主要是在椭圆星系中,但没有发现其它的分布规律。最令人感兴趣的是,约有四分之三的宿主星系似乎正在与其它星系发生碰撞或正在吞食其它星系。

加拿大不列颠哥伦比亚省维多利亚的自治领天体物理观测台的JohnHutchings及他的合作者们已经报导了这一发现,他们使用一台装有自适应光学系统的地基望远镜来观测类星体。但是分辨率更高的哈勃太空望远镜则提供了生动得多的星系相互作用的证据。哈勃望远镜的图象表明,互相碰撞的星系为类星体的能量产生提供燃料。碰撞的猛烈作用使恒星和气体松散开来,从而进入位于其中一个星系的中心的大质量黑洞。掉进黑洞里的物质然后就产生强烈的辐射。

这一过程可以解释类星体在宇宙历史的不同阶段的相对数量。紧接着大爆炸发生之后的时期中,宇宙不存在星系,因而也就不会发生星系碰撞。即使那时存在黑洞,也没有一种机制来把物质送入黑洞,从而使它们变成类星体。这样,观测到的类星体中没有几个显示极高的红移,也就是说,没有几个是110亿年以前的。但是在随后的时期中,星系开始形成并碰撞,从而产生了数量比较多的、距地球100亿光年的类星体。最后,宇宙的膨胀使大多数星系彼此远离,这样星系碰撞的次数就减少了,而类星体的数目也就跟着减少。

但是,哈勃太空望远镜所观测到的宿主星系中,约有四分之一——例如类星体PG0052+251周围的旋涡星云——没有显示出任何证据表明它们正在与另—个星系碰撞。在这些事例中,有可能存在一个暗弱的伴星系,但是类星体的强烈光束使天文学家们无法看到它。或者也有可能存在另外一种可以提供足够的燃料把一个大质量黑洞转变为类星体的机制。现在我们肯定知道的就是,绝大多数星系相互作用看来不会产生类星体。如果它们产生了类星体的话,那么类星体的数目将会比我们今天观测到的多得多。

类星体的稀少看来意味着大质量黑洞是一种比较罕见的现象,大多数星系中都没有大质量黑洞。但是,以密执安大学的DouglasRichstone为首的一个天文学家小组收藏到的最新证据动摇了这一猜想。这些天文学家把哈勃望远镜的观测结果同地基望远镜提供的光谱证据结合起来,得出了最接近银河系的27个星系的星系核质量。Richstone小组发现,这27个星系中的11个星系有令人信服的证据,说明它们存在着大质量的暗黑天体,极有可能就是黑洞。

此外,这些大质量黑洞中有一部分可能曾经是类星体。1994年,以约翰霍普金斯大学的Ho1.1andFord为首的一个天文学家小组利用哈勃望远镜观察了星系M87的核心。(M87是室女座星系团中的一个巨大椭圆星系,距地球约5千万光年。)M87的活动星系核发射出一个很宽的辐射能谱,与类星体发出的辐射很相似,但其强度仅及后者的千分之一。这些天文学家发现,来自M87星系核一侧的光显示蓝移(表明光源正在向着地球运动),而来自另一侧的光则显示红移(表明光源正离开地球运动)。Ford推断,他们观测到的是一个旋转的炽热气体盘。此外,这一气体盘的旋转速度极为迅速,以致只有一个质量高达30亿个太阳质量的巨大黑洞才可能把它约束住,这样的黑洞属于据信是类星体能源的那一种天体。几十亿年前星系M87的核极有可能也是一个类星体。

类星体的搜寻

最近的观测结果已引导天文学家建立了一个初步的理论来解释类星体的起源。根据这一理论,大多数星系都含有能够在非常特殊的情况下产生大量能量的大质量黑洞。当气体和恒星开始以一个较快的速率掉人黑洞中时(通常是每年有一个太阳质量的物质掉进去),能量的生产便急剧增加。这样巨大数量的物质掉入黑洞基本上是(但并不总是)星系碰撞或密近交会的结果。因此,在星系密度较高的时代(当时宇宙比较年青,而且比现在拥挤),类星体要普遍得多。

关于这些宇宙怪兽单独的寿命,我们能说些什么呢?有把握的东西并不多。已观测的宿主星系没有显示任何证据证明类星体发出辐射的时间已长得足以破坏这些宿主星系。例如,宿主星系中的氢气没有被大量电离;而如果类星体是长寿命的话,本来是可能出现氢气大量电离这种情况的。如此之多的宿主星系正在发生相互作用这一观测结果——以及这些相互作用的持续时间通常为星系的一个旋转周期或更短的事实——表明类星体的寿命短于1亿年。如果大质量黑洞存在于多数星系中意味着在其中每一种情况下星系过去都曾有一个与类星体相似的活动的时代,那么观测到的类星体为数较少——在类星体最丰富的时期也仅是每1千个星系中才观测到一个类星体——就意味着类星体的寿命为1千万年或更短。如果这一估计不错,那么类星体在一个星系长达100亿年的寿命期中就仅是一种昙花一现的短暂现象。虽然每个类星体产生的能量非常巨大,它也仅占星系在其整个寿命期间的辐射输出总量的10%左右。

显然,为了检验该理论,还需要进行更多的观测。需要把哈勃太空望远镜指向一批范围更广泛的邻近类星体样本,以寻找宿主星系。现有的邻近类星体样本太小,选择范围太狭窄,不足以得出可靠的结论,而遥远的宿主星系又难于用现有的仪器进行观测。

天文学家们希望借助于最近安装在哈勃望远镜上的两台装置作出新的发现。其中一台装置是“近红外照相机与多天体光谱仪”NearInfraredCameraandMultiObjectSpectrometer,缩写为NICMOS),它可以使科学家们能窥探到被尘埃云遮蔽的星系核内部;另一台是“太空望远镜成像摄谱仪(SpaceTelescopeImagingSpectrograph),它已经探测到一个近邻星系中的黑洞,并测出了此黑洞的质量,其所用的时间只有过去所需时间的四十分之一,从而证明了这一仪器的效用。美国航空航天局计划在1999年安装“高级照相机”(AdvancedCamera),此照相机将配有一台高分辨率日冕仪,这种类型的日冕仪对于遮住类星体发来的强光从而让宿主星系露出真面目来说是必不可少的。

在理论方面,我们首先需要了解大质量黑洞是如何形成以及在何时形成的。大质量黑洞出现在其宿主星系形成之前还是之后?我们还希望能有一个令人信服的物理学模型来解释这种黑洞究竟是如何把掉进黑洞的物质转化为所有各种类星体辐射,从伽玛射线到超亮射电射流。这可能不是一件轻而易举的事。英国焦德雷尔班克天文台的天文学家CaroleMundell曾指出,观测类星体就好象是在很远的距离上观测汽车排出的废气,然后试图推断汽车发动机盖下面发生了什么情况。

请 登录 发表评论