用小笤帚清扫几遍之后,放在膝盖上的这块骨头突然变得清晰。我正端祥着一种奇特的有角恐龙厚鼻龙(Pachyrhinosaurus)的口鼻部,这种罕见恐龙与三奇龙有着亲缘关系。这并非首次甚至不是第二次在阿拉斯加找到这祌动物的化石,在这个地方我还发现同—头骨的其他部分。在这块遗址上,我们用镐、铲连同笤帚继续挖掘工作,结果发现至少另外三种恐龙的骨头和牙齿。又用了一年的时间,我才认识到在我们脚下还埋藏着另外七只厚鼻龙的头骨。它们年龄相近,也许同 时死于一次洪水或者其他的灾难。该化石群的发现首次证明在北极圈北部的有角恐龙过着群居生活。

为发掘我在前些年发现的一只厚鼻龙的头骨,2000年夏天,我和来自达拉斯自然历史博物馆、南方卫理公会大学(Southern Methodist University)以及阿拉斯加大学的同事一起来到这遥远的、位于科尔维河绝壁上的挖掘现场。该遗址最初是由阿拉斯加大学的研究人员发现,但是直到差不多十年之后的今天,我们才开始认识到这里也许蕴藏着巨大、有价值的恐龙化石堆。

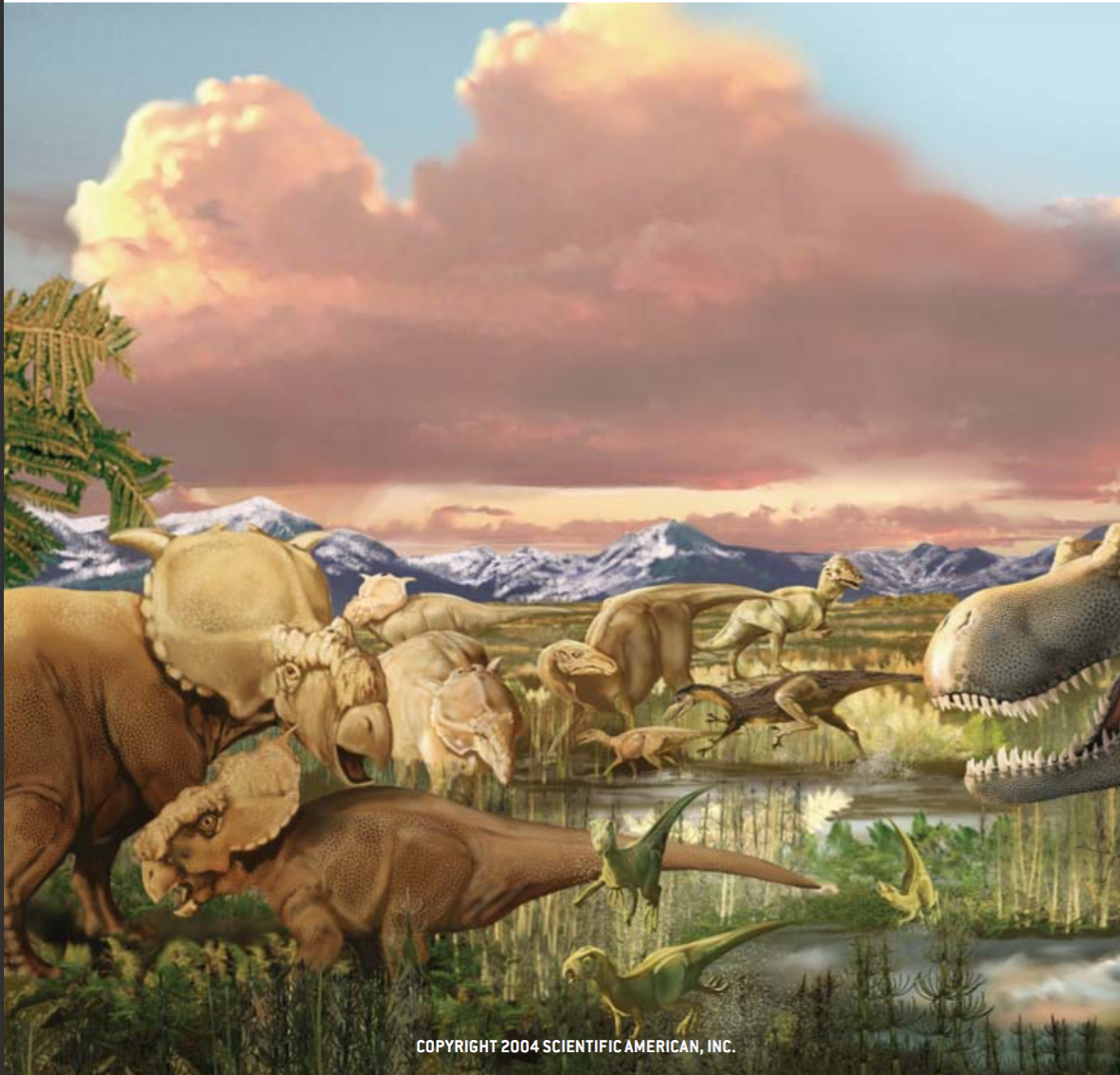

没有人从这里或者阿拉斯加别的什么地方发掘出一具完整的恐龙骨骼。不过,我们研究组和其他古生物学家能够从部分骨骼、零散的骨头、牙齿和化石脚印中区分出同一时期生活在极北区域的八种恐龙。这八种恐龙的生活年代可追溯到从一亿四千五百万年前延续到六千五百万年前的白垩纪时期。大多数恐龙化石恰好来自这一时期的最后几百万年——距今七千五百万年至七千万年——也就是著名的地球恐龙大灭绝之前约五百万年。

我们的研究工作仍处在初期阶段,但是,对于几百万年前是哪些恐龙生活在地球极北边缘以及它们是怎样在那里生存下来的某些细节我们已有所了解。

主要特征

其中四种恐龙以植物为食,而被称作兽脚亚目食肉恐龙的另外四种恐龙则捕食食草恐龙以及其他生物。阿拉斯加最盛产食草动物和食肉动物遗骸的地区是被称作“北坡”的北部边域。鸭嘴龙爱德蒙脱龙(Edmontosaurus)是该地区最为常见的恐龙种类,因而最具有代表性。鸭嘴龙——一种巨型食草恐龙——之所以被叫做“鸭嘴”,是因为它们有着类似鸭子的宽阔扁平的嘴,然而不同的是,它们长着好几百颗牙齿能够咀嚼切碎它们赖以生存的坚硬植物。尽管它们用四条腿行走,并且由于后腿比前腿长而显得步态有些蹒跚,但是它们仅用后腿就能够站立起来,从而可以够得着高过头顶的树叶。

世界其他地区的许多鸭嘴龙都有头饰物,即头冠,但爱德蒙脱龙没有。爱德蒙脱龙体重在3000到4000磅之间,是迄今在北美洲发现的体型最大的鸭嘴龙之一。像其他鸭嘴龙一样,爱德蒙脱龙是群居类动物,这一点已被其遗骸所证实。成堆的遗骨在北阿拉斯加的许多不同地方都有发现,这些恐龙似乎集体死于一次暴发性洪水灾难。

到目前为止,在阿拉斯加被发现的每种恐龙也在北美洲西部其他地区被发掘出来,因此我们不能说存在过一种独特的阿拉斯加恐龙。但在这些北纬地区我们发现的恐龙种类更少。这种随着纬度增加生物多样性减少的局面与在当今动物种群中所呈现出来的规律一致,原因也许在于远北地区可获得的资源有限。

阿拉斯加并不是唯一令人惊奇的恐龙发祥地。在南极地区,加利福尼亚圣玛丽学院的Judd Case及其同事正在调查同一时期岩石中的恐龙遗迹。这些研究人员已经找到兽脚亚目食肉恐龙、鸭嘴龙和其他几种恐龙的遗骸碎片。莫纳什大学的Patricia Vickers-Rich和Thomas Hewitt Rich已确认,在一个早得多的年代南极附近曾生活着一批恐龙。

恐龙如何来到北极?

恐龙怎样到达地球的最北端呢?它们很可能是来自亚洲,因为几乎所有在北美洲发现的白垩纪恐龙家系的祖先都在亚洲存在。大多数古生物学家认为,这些恐龙的一部分迁移越过位于现今白令海处、由于当时海平面的一次下降而露出海面的陆地桥[见下页插图]。白垩纪时期的大陆板块结构表明,大约一亿年前这些最早期的板块在适当的位置充当了陆地桥的作用。这一时期,陆地桥在这里曾出现过三次。由于环境能够满足生存需要,一部分恐龙移民也许就定居在这块极北的土地上,其他的恐龙则继续向南迁移。不过,有一种恐龙似乎选取一条完全不同的路线。一种身长20米的食草恐龙阿拉莫龙(Alamosaurus)显然选择了一条向南的迁移路线并到达目的地——在南美洲和非洲大陆发现了这种恐龙的遗骸。

阿拉斯加由巨大的地质板块构成,其中一些板块的形成地远离它们当前的位置。然而,在白垩纪时期,这些陆地板块都十分接近它们目前所在的纬度或者纬度更高。因此,在阿拉斯加发现的恐龙化石并不是由于恐龙死后随地质板块的运动而从很远的地方被携带至此:在白垩纪时期,它们就生活在高纬度地区。它们是否一年四季都生活在那里?如果是,它们又是如何做到这一点的?

对付寒冷

要回答这个问题,需要了解距今大约七千万至七千五百万年前阿拉斯加地区的气候。确实,地球当时比现在要温暖,但是高纬度地区的气候仍然极具挑战性:寒冷、多雪的冬天和长达几个月的黑暗。来自花粉、树叶和树木化石的气象学资料表明,北阿拉斯加的白垩纪森林是一片混杂的树冠层,包含由每年落叶的针叶树及各种有花植物、羊齿植物和苏铁目裸子植物组成的林下植被层。如今的混杂松柏目植物森林具有宽广而明确的气候范围,年平均温度在3至13摄氏度之间,这表明白垩纪时期北阿拉斯加的年平均温度大致也在这一范围内。

今天北极的一个显著方面是其日照角度和日照长度——通常认为一年中白昼6个月,夜晚6个月,尽管这并不正确。实际情形是,在北极圈的北部,黑暗在每天所占的时间越来越长,直到冬至[12月22日]那一天太阳不再升起。在白垩纪时期,北阿拉斯加比它在今天所处的位置更偏向北端,所以,生活在那里的恐龙需要一种能够对付寒冷和黑暗的方法。

我们还不能完满解释恐龙是怎样生存下来的。身长10米的鸭嘴龙似乎不太可能在地上挖一个洞然后躺进去冬眠。在环境严酷时期,某些动物可以通过放慢自身的新陈代谢来减少对食物的需求,也许北极恐龙采取了同样的方式而不是冬眠。

为了试图解释鸭嘴龙如何能够在严寒气候下幸存,史密森学会已故会员Nicholas Hotton III曾提出,恐龙在冬天会迁移几千公里以便寻找食物、更温暖的地域以及更好的阳光条件。后来,其他研究人员以现代北美驯鹿的长途迁移为例,以支持这种关于北极恐龙迁移的理论。

为了探明鸭嘴龙迁移的可能性,阿拉斯加大学博物馆的Roland Gangloff和我决定看看作为鸭嘴龙类比的北美驯鹿是如何进行迁移的。首先,我们比较了在三群北极北美驯鹿中,成年鹿与未成年鹿的体型大小。我们发现在迁移开始时,未成年驯鹿身长达到成年驯鹿的80至85%,重量达到成年驯鹿53至74%。

接着我们研究了鸭嘴龙的化石。骨细胞结构清楚地表明,这种小鸭嘴龙是至少年满一岁的未成年恐龙——而不属于那种高纬度种群中的矮型恐龙。未成年恐龙骨骼显示,其身长达到成年恐龙身长的27至37%,体重估计为成年恐龙的11%。因此相对而言,一岁时的未成年鸭嘴龙要比季节性迁移时期的未成年北美驯鹿小得多。依据基本生物力学原理,北极鸭嘴龙进行长距离迁移似乎不大可能。不过,我们没有发现能够证明恐龙全年都生活在这些高纬度地区的巢穴和恐龙蛋化石。

如果恐龙全年坚守居地,那么它们在寒冷的冬季月份里吃些什么?从食肉恐龙牙齿磨痕可以看出,它们在全年各个时期内日常食物没有什么变化,因此,我们推断它们继续吃肉。

我们不知道食草恐龙具体吃些什么。但爱德蒙脱龙为我们提供了一个机会来推测,因为这种恐龙分布很广,从北阿拉斯加一直向南延伸至西得克萨斯。今天,另一种食草脊椎动物——北美山绵羊——分布范围也相当广阔。南纬地区绵羊所选吃的食物种类比北纬地区绵羊更加挑剔,这也许是因为它们有更多的食物资源可供选择。类似地,与在南方生活的爱德蒙脱龙相比,北方爱德蒙脱龙日常食物更加杂乱。

如果恐龙没有迁移,那么可以推断它们要经历适应性变化过程,以便能够全年生活在高纬度地区。目前最为明显的例子是伤齿龙(Troodon)。这种小型食肉恐龙主要通过其牙齿来辨认,它们在诸如艾伯塔、蒙大拿和得克萨斯这样更靠近南部的地区极为少见。相比之下,在阿拉斯加经常可以发掘出这种动物的零散牙齿,表明这种恐龙数量众多,分布广泛。将(生活在任何纬度下的)伤齿龙与其他食肉恐龙区分开的是它们有一双特别大的眼睛。在现代动物种群中,拥有大眼睛的物种相应地更能适应低亮度的生活环境。也许伤齿龙能够预适应高纬度地区的物理限制,使他们具有竞争优势,从而成为北部生态环境中数量最多的食肉恐龙。

如果说伤齿龙能够很好地适应北极冬天的低亮度环境,你也许想知道在白天时间较长的温暖月份里,它们如何行动。森林会成为其天然避难所。任何人只要步行穿过甚至不太密集的树林,都可以感觉到在树丛中光亮程度比在开阔空间要低得多。在树丛的掩护下,伤齿龙的大眼睛继续使其成为令人胆寒的捕食者。

我们还无法确定生活在阿拉斯加的其他恐龙眼睛的具体大小,因为头骨这些部位的化石只是不完整的碎片,或者仍然有待研究。尽管Tomh和Pat Rich所描写的来自南澳大利亚的恐龙形状非常与众不同,年龄也大得多,但是Riches确实提到了某些恐龙眼眶直径增大时的形状。

有意思的是,北极伤齿龙的体型几乎是在南方地区所发现的伤齿龙的两倍。这种差别与“北坡”食草恐龙形成了鲜明对照:通过测量“北坡”食草恐龙遗骸可以辨别出其体型,与那些在较低纬度地区发掘的恐龙体型大小相差无几。伤齿龙的特大眼睛可能为它提供了竞争优势,最终使它成为顶级食肉恐龙并且体型逐渐增大。评论员报道了现代生态系统中的相似现象:在没有猎狼的地方,有时郊狼的体型会变得更大。

孤独的幸存者?

显然,对于这些非同寻常的生物,许多问题仍然有待解决。其中最吸引人的问题之一就是,在白垩纪末期那次使世界其他地区恐龙尽数灭绝的大灾难之后,北极恐龙是否继续生存。

大多数古生物学家都认为,地球与一颗巨大陨星的碰撞导致了恐龙大灭绝。碰撞最可能发生的位置是墨西哥的“奇科苏卢布”陨石坑(Chicxulub Crater)。要想研究这次碰撞造成的深远影响,人们希望将目光投向远离碰撞地点的地区,比方说阿拉斯加。令人遗憾的是,当人们还在恐龙是突然灭绝还是逐渐消失问题上犹疑不决的时候,在阿拉斯加,我们却没有找到任何恐龙化石。不过,化石花粉数据提供了诱人的证据:“北坡”和阿拉斯加其他地方的岩石断层恰好处在一个合适的年龄,如果能够证明岩石中除花粉之外还有同一时期的动物化石,那么将可以有助于更好地理解恐龙灭绝。这种可能性进一步激励我们不遗余力地寻找古代化石遗骸。我们仅仅触及问题的表面。

请 登录 发表评论