船舶是人类创造的最古老的运输工具,至少有7000年历史。在漫长的岁月中,它完成了由独木舟到桨船、帆船、轮船的过渡,由利用人力发展到利用风力、机器动力、电动力、核动力和电磁力来推进。造船业则是人类社会最古老又十分重要的产业部门,世界文明古国都曾拥有发达的造船业。早在3400年前,古埃及就是当时西方世界的造船中心,在尼罗河畔建有众多造船厂。中国到了明朝初期,也已形成规模宏大的帆船制造业,能在几年内建造出组成庞大远洋船队的船只,实现了郑和七下西洋的伟大创举。

在人类文明的进程中,船舶不仅是先进科技的产物,而且更是先进科技的缩影。18、19世纪欧洲工业革命时期的轮船,正是利用当时最新的蒸汽机、铁钢冶炼等新技术制造出来的。在船舶航行中则更是大量应用了天文学、气象学和在时间、位置等测量领域的最新成就。

到了现代,船舶,特别是舰船,更是高科技综合的产物。以战略导弹核潜艇和航空母舰为例,涉及到导航、通讯、水声、光学、电子、材料等300多个学科,融合了核技术、航天航空技术、导弹制导技术、水中兵器技术、电子技术、自动控制技术、超导技术、卫星导航通讯技术、微电子技术等大量高新技术和产品。所以现代船舶工业已经成了一个综合军用民用多种高科技成果的总装工业。

船舶科学技术的变革

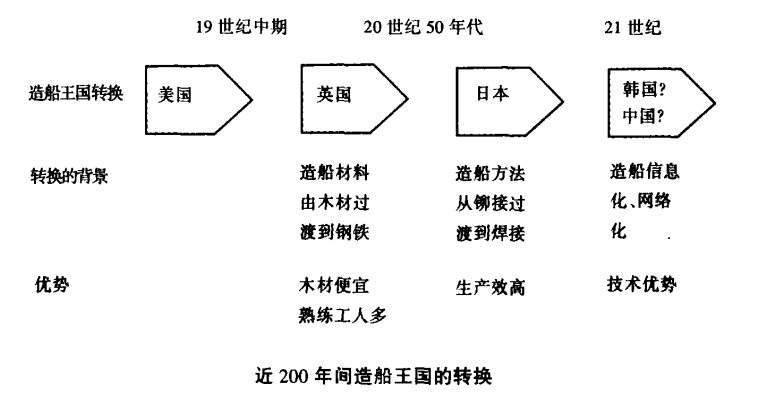

近200年里,世界造船王国出现多次变化。在19世纪前半期木质风帆海船为主的时代,美国凭借其森林资源丰富、木材成本低廉的优势,造船产量居世界之首。但进入后半期,随着钢铁机动海船逐渐取代木质风帆船,英国利用其冶金和蒸汽机技术上的优势,以及熟练工人众多的有利条件,造船产量迅速提高,超过美国成为世界第一造船国。尽管在两次世界大战期间,英国受战争影响,造船量短时被美国超过,但在正常年份英国始终是世界造船王国。1940年代末期,英国造船产量占世界一半。进入1950年代,日本船厂积极应用焊接新工艺取代铆接旧工艺,推广分段造船新技术,大大加快了造船速度,降低了造船成本,扩大了造船产量。1956年,日本造船产量超过英国而跃居世界之首。数年之后,日本造船产量进一步升至世界总产量的40%以上,成了新的造船王国,至今仍保持这一地位。造船王国迄今的变迁,反映了影响造船工业发展的科学技术在过去主要是材料技术,即船体材料的制造和加工技术。

世界造船业的发展历史清楚地表明:船舶科学技术是造船工业发展的重要动力,船舶科学技术每一次重大突破,都会引起造船工业发生巨大进步和深刻变革。战后,从1940年代中期到1990年代中期,整个科学技术的发展已有过五次重大突破,差不多每隔十年一次,他们是原子能的利用、人造卫星的发射、生物学领域的重组DNA实验成功、微处理机的大量生产和广泛使用、以及以软件开发产业化为标志的人类进入信息时代。同样,在造船领域,造船技术几乎也是每隔十年发生一次重大变革,即船体的建造从铆接到焊接、船舶推进出现了核动力,并且柴油机取代了蒸汽机成为主要船用动力装置、巨型油轮的建造、船舶节能技术的发展、以及计算机技术在船舶的研究、设计和制造中被广泛采用。虽然在船舶科学技术的这些变革和整个科学技术发展中的这些突破之间,不是每次都存在明显的对应关系,但仍清楚地反映了船舶科学技术的发展离不开整个科学技术发展这个巨大推动力。

今天,处在世纪之交的科学技术正在飞速发展,以信息技术、网络技术和计算机技术等为代表的高新技术正在改变各个工业领域乃至整个世界的发展步伐,它们必将也会引起造船工业发生深刻的变化。

新技术的影响

在众多令人眼花缭乱的新技术中,信息技术已开始对造船业的发展产生影响。船舶是一种十分特殊的产品,一艘船舶就是一个巨大的复杂系统,它由数以万计的零部件和数以千计的配套设备构成,分成数十个功能各异的子系统,通过船体平台有机地组合成一个整体。造船生产周期长达十个月甚至一年以上,生产过程既有大量零部件的加工制造,又有繁杂的逐级装配,而且将经营、物资、设计、计划、成本、制造、质量、安全等等各种不同类型的功能以不同的时空坐标交织在一起。如此大量异质异构、既离散又相关的信息,被纵横交错地汇聚在一个系统之中,使得整个系统的信息处理变得十分复杂和困难,严重阻碍了造船生产自动化向更高层次的发展。如何促进造船生产中各类信息的有效沟通,最终实现信息流的综合集成,一直是各先进造船企业所面对的一个重大难题。

现代信息技术的发展为船舶工业应用信息技术提供了巨大机会。进入1990年代以来,许多先进国家的造船企业开始把目光瞄向信息技术,力图通过这一途径达到大幅提高自动化水平、最终从根本上改变造船生产面貌的目的。欧盟委员会已明确将船舶工业列为“最适宜于信息技术应用的理想领域”,并专门成立了一个特别小组,研究如何使船舶工业更大程度地参与到欧盟的第五次研究计划中去,促进信息技术在船舶工业中的应用。

日本造船业为了推动信息技术的应用,正在进行一项将造船业和船用设备业的信息集成在一起的计算机网络系统的可行性研究。该系统称为“计算机辅助采购和后勤支援系统”(computer—aided acquisition and logistic support system,CALS),其目标是最终实现造船生产、材料设备采购和船舶运营支持三类信息的综合集成。为了配合CALS计划,日本造船研究协会还启动了另一项研究课题,名为“知识共享逻辑集成网络”(logically integrated network by knowledge sharing,LINKS)。这项为时三年的研究计划,其近期目标是,将七大造船公司的计算机辅助设计和制造系统通过通讯网络连接起来;最终目标是要使日本的全部造船企业和相关企业实现计算机联网,从而建立整个日本船舶工业的CALS系统。

除欧盟和日本外,韩国造船业也十分重视信息技术的应用,并已着手开发类似日本CALS那样的信息系统。

可以认为,21世纪先进造船国家将广泛应用信息网络技术,这将对船舶科技和造船业产生极大影响,很可能成为新兴造船国登上造船王国宝座的垫脚石。

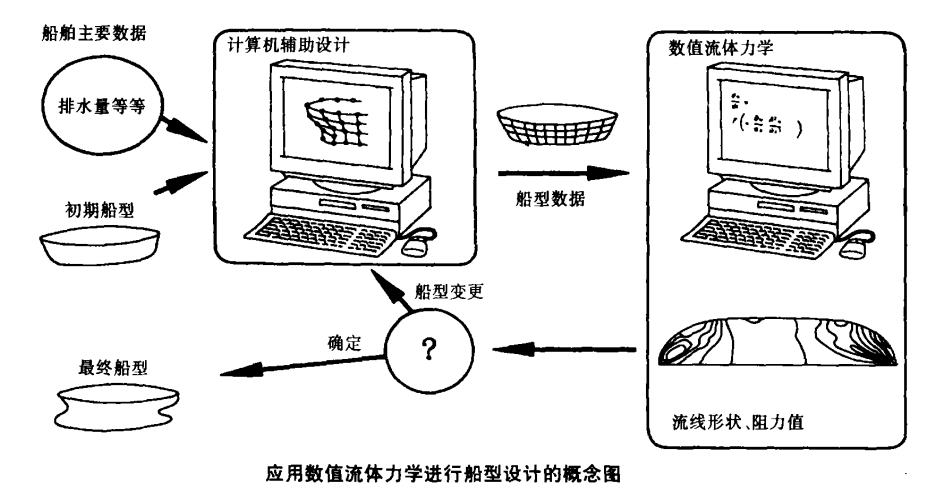

另一个正在影响造船业发展的技术是“数值流体力学(computational fluid dynamics,CFD)方法”,这是一种用于科学计算的计算机技术。用数值流体力学方法探索阻力最小的最佳形态,这在航空航天部门和汽车制造中已取得很大进展。但在造船领域,由于船舶是在粘性很大的液体中运动,用数值流体力学方法来开发船型就困难得多。因此,虽然将这一方法用来确定船舶阻力性能的想法也早已提出,但迟至1987年才开始可行性研究。90年代初,日本的七大造船公司和国家船舶技术研究所开始进行联合的实际应用研究,到1995年3月已完成第一阶段的工作,成果也开始在船型开发中得到应用,即可根据船舶的线型由计算机计算出阻力曲线,再通过对多种船型阻力曲线的分析比较,找出最佳船型。这主要是由于计算技术的发展,使一种船型的计算可缩短到一般只须一天就能完成,使这一方法的实际应用成为可能。它与以往先制作船模、再进行水池试验相比,船型开发的时间和费用可以大幅度下降,还可以提高所开发船型的性能。当然,这种方法当前尚不能完全替代船模水池试验,但已可以大大减少船型设计开发对水池的依赖。日本以及其他先进造船国家将进一步开展数值流体力学研究,着力改进理论模型和提高计算精度,并扩大应用于船舶操纵性能和适航性能的评估。

数值流体力学的研究应用目标是用“数值水池”取代船模水池,它涉及数值分析技术、乱流模型的建立和计算技术,具有巨大的理论意义和突出的应用价值。

请 登录 发表评论