空间和时间的本质

Stephen W. Hawking,Roger Penrose

两位相对论专家介绍了他们对宇宙的演化以及量子理论的影响等问题的与众不同的看法。

1994年,Stephen W. Hawking和Roger Penrose在剑桥大学的伊萨克·牛顿数学研究所就广义相对论的问题作了一系列公开演讲,1996年,普林斯顿大学出版社以《空间和时间的本性》(The Nature of Space and Time)为名发表了这些演讲,《科学美国人》杂志社则从中选取了若干摘录以便比较和对照这两位科学家的看法。虽然他们拥有共同的物理传统——Penrose是Hawking在剑桥大学的博士学位论文评审委员会的成员——但这两位演讲者却对量子力学及其对宇宙演化的影响持不同的观点:特别是,Hawking和Penrose对存储于黑洞中的信息所发生的情況以及对为什么宇宙的诞生不同于其结束等问题有不同的看法。

Hawking在1973年作出的一项重大发现是,量子效应将导致黑洞发射粒子。在这一过程中黑洞将蒸发。因此原始物质最终可能一点也不会剩下来。但是,黑洞在其形成过程中吸收了大量的数据——掉进黑洞的粒子的类型,性质及构型等。虽然量子理论要求这些信息必项保存下来,但它们最终会发生什么情况仍是一个热烈争论的话题。Hawking和Penrose都认为当黑洞发出辐射时,它就失去了曾经持有的信息。但Hawking坚持说失去的信息是不可恢复的,而Penrose则声称把信息重新引入这一系统状态的自发测量抵消了这一损失。

这两位科学家一致认为,为了描述自然界,需要有一种未来的引力量子理论。但是他们对这一理论的某些方面持不同看法。Penrose认为,虽然粒子物理的基本力在时间上是对称的——即时间倒转过来后这些力不变——但量子引力将破坏这一时间对称性。因此这种时间非对称性将可以解释为什么宇宙在开始时是如此均匀(这种均一性为大爆炸遗留下来的微波背景辐射所证实),而宇宙的结束却必定是非常混沌。

Penrose试图把这一时间非对称性纳入他的Weyl曲率假说中。正如爱因斯坦所发现的,物质的存在使时空弯曲。但是时空也可能存在某种内在的弯曲,即用Weyl曲率表示的一种量。例如,引力波和黑洞就使时空在甚至是空的区域中也发生弯曲,在早期宇宙中,Weyl曲率可能为零,但Penrose认为,在一个即将灭亡的宇宙中,由于存在大量黑洞,其Weyl曲率将很大。这一性质将使宇宙的结束不同于其诞生。

Hawking也认为大爆炸和最终的“大毁灭”将是不同的。但他不同意宇宙法则中有时间非对称性这一条。他认为,造成上述不同的根本原因在于宇宙演化的编程方式:他推测存在某种类型的“民主”声称宇宙中没有任何一点可以处于特殊地位;因此,宇宙不可能有边界。Hawking声称,这一无边的方案说明了微波背景辐射的均匀性。

这两位物理学家最终在对量子力学的解释上背道而驰。Hawking认为,一项理论的全部任务在于作出与实验数据相符的预测。Penrose则认为,仅仅把预测与实验扣比较不足以解释现实。他指出,量子理论要求波函数“迭加”而这是一个可导致谬论的概念。于是这两位科学家又把爱因斯坦和尼尔斯,玻尔关于量子理论的奇妙含义的著名争论继续进行了下去。

——《科学英国人》编辑部

Stephen Hawking论量子黑洞:

黑洞的量子理论似乎导致了物理学中的一个新的不可预测性层次,它超出了与量子力学有关的通常的不确定性。这是因为黑洞看来具有内在熵,并使信息从我们所在的宇宙区域中失去。我应当指出,对这些说法是存在争议的:许多研究量子引力的人——包括从粒子物理学进入这一领域的几乎所有人——都本能地反对关于一个系统的量子状态的信息可能丢失的概念。但是,他们证明信息能够从黑洞中取出的努力并没有取得什么成功。最终我相信,他们将不得不接受我的看法,即信息丟失了,正如他们不得不承认黑洞发出辐射这一看法一样(此观点同他们的所有先入之见相矛盾)。

引力是一种吸引性的力,这意味着它倾向于使宇宙中的物质聚拢来形成诸如恒星和星系的天体。这些天体可以维持一段时间而不发生进一步的收缩——对于恒星来说是靠热压力、对于星系来说则是靠旋转和内部运动来防止进一步的收缩。但是,这一热量或角动量最终将逐渐丧失,于是天体将开始收缩。如果天体质量小于一个半太阳质量,则收缩可因电子或屮子的简并压力而停下来:此时天体将分别变成白矮星或中子星。但是,如果天体质量大于这一极限,则没有任何力量能够阻止它继续收缩下去。一旦它收缩到某一临界尺寸以后,其表面上的引力场将变得非常强,以致于光锥向内弯曲,你可以看到,甚至向外的光线都最彼此相向地弯曲,这样就成了会聚而不是发散。这意味着存在一个闭合的捕获表面。

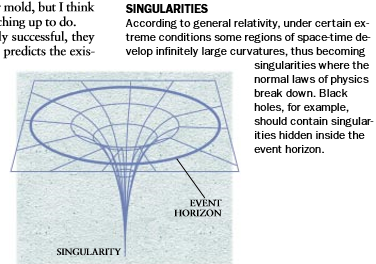

因此,必定存在一时空区域,从该区域不可能逸出到无穷。这一区域称为黑洞,它的边界称为视界,这是一个由那些刚好不能逸出到无穷的那些光线形成的零表面。

当一个天体坍缩而成黑洞时,大量的信息就丟失了。描述坍缩天体的参数是非常之多的,有物质的类型和质量分布的多极矩等。但是所形成的黑洞完全与物质的类型无关,而且很快就失去所有的多极矩。除开头两种多极矩以外(即单极矩与偶极矩,前者是质量,后者是角动量。)

在经典理论中这一信息丧失不是至关重要的。人们可以说,关于坍缩天体的所有信息仍然还在黑洞内部。黑洞外面的观察者很难确定坍缩天体是什么样子。但是,在经典理论中,原则上仍是能够确定的。观察者永远不会真正看不见坍缩的天体。相反,坍缩天体在接近事界时将会显得越来越慢,变得非常暗淡。但是观察者仍然能够看见它的构成以及质量分布的情况。

然而,量子理论改变了所有这一切。首先,坍缩天体穿越视界前将只发射出有限数目的光子,这些光根本不足以携带有关坍缩天体的所有信息,这就意味着,在量子理论中,外而的观察者没有任何办法可以测量坍缩天体的状态。人们可能以为这一点无关紧要,因为信息仍将存在于黒洞的内部,即使无法从外面测量到它。但是,量子力学对黑洞第二种影响在此将发挥作用。

量子理论使黑洞发出辐射并损失质量。最终它们似乎完全消失,带走了它们内部存储的信息。我将论证这一信息的确是丢失了,不会以某种形式恢复。我将要证明,这一信息丧失把一个新的不可预测性的层次引入到物理学中,它超出了与量子力学有关的通常的不确定性。遗憾的是,与海森堡的不确定性原理不同,对于黑洞,这一额外的层次很难用实验加以验证。

Roger Penrose论量子理论与时空:

二十世纪的重大物理理论有量子理论、狭义相对论、广义相对论和量子场论。这些理论不是相互独立的:广义相对论的基础是狭义相对论,而量子场论则以狭义相对论和量子理论为其输入。

据说量子场论始终是最精确的物理理论,其精确度高达10u分之一。但是,我想指出,在某种明晰的意义上,广义相对论现在被证明其精确性达到了10u分之一(而且这一精确度很明显只受地球上时钟的精确度的限制)。我指的是PSR1913+16 Hulse —Taylor 脉冲双星,这是一对彼此环绕对方运行的中子星, 其中一个是脉冲星,广义相对论预测,由于发射引力波会损失能量。因此它们的轨道将逐渐收缩(其周期也将缩短)。这一现象的确被观测到了。对双星运动的全部描述都符含广义相对论(我认为广义相对论是把牛顿的理论包括在内的),在累计20年的观测期中其符含程度达到上面提到的非常髙的精确度,这一双星系统的发现者因其成就而被授予诺贝尔奖金,这是完全理所当然的。量子理论家们总是宣称,由于他们的理论具有很高的精确性,需要对广义相对论进行修改以与他们的模式达到一致,然而现在我认为,需要作某些改动适应观测结果的是量子场论。

虽然这4个理论都取得了引人注目的成功,但也不是不存在各自的问题,广义相对论预言存在时空奇点。在量子理论中则有一个所谓“测量问题”(我将在下面加以阐述)。可以认为,解决这些理论的各种不同问题的出路在于这样一个事实,即它们本身都是不完备的。例如,许多人预测,量子场论可能以某种方式使广义相对论的奇点“模糊”。

现在我想谈谈黑洞中的信息丧失,我认为它与上面最后一个问题有关。我同意Stephen关于这个问题要说的几乎所有意见,但有一点除外:Stephen把黑洞造成的信息丧失看成是物理学中超出了量子理论不确定性的一种额外的不确定性,而我则把它看作一种“互补”的不确定性。在黑洞蒸发时有可能逸出少量信息,然而这一微小的信息收获将大大少于坍缩中的信息损失(根据在我看来是合理的任何一种关于黑洞最终消失的理论)。

如果我们以假想实验的形式把该系统封闭在一个巨大的箱子中,我们就可以考虑箱内物质的相空间演化。在与存在黑洞的情况相对应的相空间区域中,物理演化的轨迹将趋于会聚,而这些轨迹后面的区域将缩小。这是由于信息丢失的奇点中,这—收缩与经典力学中所谓的“Liouvitle定理”直接矛盾,该定理认为相空间中的体积将保持不变,因此黑洞时空违背了这个守恒律。但是,我的理论认为,这一相空间体积的丧失被一个“自发的”量子测量过程所抵消。在这一过程中信息被获取,而相空间体积则趋于增大。这就是我把黑洞中的信息丧失所导致的不确定性视为与量子理论中的不确定性“互补”的原因:每一个相对于另一个来说都是一枚硬币的另一面。

让我们来看看―“薛定谔的描”这一假想实验。它描述的是一只关在箱子中的猫的困境。假定发射出一个光子,它射到一块半镀银的镜子上。这个光子的波函数的透射部分将到达一台检测器。如果此检测器检测出这个光子,就将自动地使一只枪开火,把猫打死。如果检测器未探测出这个光子,猫就将安然无恙。(我知道Stephen不赞同虐待猫,即使是在假想实验中!)该系统的波函数是这两种可能性的叠加,但是我们的知觉为什么不让我们察觉到诸如此类状态的宏观叠加,而不仅仅是察觉到“猫死了”和“猫活着”这样一些宏观的可能状态呢?

我现在提出,当广义相对论开始介入时可能发生的各种时空几何的叠加存在着某种问题。或许两种不同几何的叠加是不稳定的,因此要坍缩成这两种状态中的某一个。例如,这些几何可能是一只活猫的时空、也可能是一只死猫的时空。我把这种向一个状态或另一个状态的变化称为“客观简化”(Objective reduction)。我喜欢这个名称是因为它的缩略语(OR)相当漂亮。普朗克尺度(10-32厘米)与它有什么关系呢?自然界确定两种几何何时显著不同的判别准则与普朗克尺度相关,它决定了向不同状态的变化发生的时间表。

Hawking论量子宇宙学:

在结束本次讲演时,我将讨论一个我和Roger的观点大相径庭的问题,即时间的方向。在我们的这部分宇宙中,时间的正向和反向的区别是非常明显的。只在看看倒放的电影就可以明白其中的区别了。在倒放的电影中,杯子不是从桌上掉下去摔碎,而是由碎片自动组合起来又跳回桌子上。但愿实际生活能象这样就好了。

物理场遵循的局域法则是时间对称的,更确切地说,是具有CTT(电荷-宇称-时间)不变性:因此,观测到的过去与未来之间的差别必须起源于宇宙的边界条件。让我们假定宇宙在空间上是封闭的,并假定它在膨胀到其最大尺度后再次收缩。正如Roger强调指出的那样,宇宙在这一历史过程的两端的情况将是极为不同的。在我们称之为宇宙开端的那个吋候,宇宙似乎是非常光滑和规则的:但是,当它再次收缩时,我们预计它是高度无序和不规则的。由于无序的结构比有序的结构多得多,这就意味着初始条件的选择必须达到不可思议的精确度。

因此,看来在时间的两端上边界条件必定是不同的。Roger提出的方案是,Weyl张量在吋间的一端应当消失,但在另一端则不应消失。Weyl张量是时空曲率中根据爱因斯坦方程由物质在局域确定的时空曲率以外的那一部分曲率。在平滑而有序早期阶段中,Weyl张量应当很小,但在收缩宇宙中则很大。因此,这一方案可以把时间的两端区别开来,从而可以解释时间的方向。

我认为,Roger的Weyl张量方案具有不止一方面的意义。首先,它不是CPT不变式,Roger认为这是一个优点,但是我觉得,除非有令人信服的理由放弃对称性,否则我们还是应当依靠对称性。其次,如果Weyl张量在早期宇宙中恰好为零则早期宇宙应当是完全均一和各向同性的,并且将始终如此。Roger的Weyl假说不能解释背景的涨落,也不能解释导致星系和诸如我们自己之类的物体产生的扰动。

尽管如此,我认为Roger已经触及到时间的两端的一个重要差别,但是,Weyl张量在一端很小这一事实不应作为一个临时凑合的边界条件硬加上去,而应当从一个更基本的原则(即无边界方案)推导出来。

时间的两端可以怎样不同呢?扰动为什么在一端应当比较小而不是在另一端比较小呢?其理由在于,场方程存在两个可能的复杂解。很明显,一个解对应于时间的一端而另一个解对应于时间的另一端。在时间的一端,宇宙非常平滑,Weyl张量非常小,但是它不可能正好为零,因为那样会违背不确定性原理。实际上应当存在一些小的涨落,它们后来发展成为星系和诸如我们自己之类的物体。相比之下,在时间的另一端,宇宙是极不规则,极为混沌的,其Weyl张量通常比较大。这就解释了观测到的时间方向并说明了为什么杯子从桌上掉下并摔碎而不是碎片自动复原又跳回桌子上。

Penrose论量子宇宙学:

根据我对Stephen的立场的理解,我认为我们在这个问题(即Weyl曲率假说)上的分歧并不是很大。对于初始奇点,WeyI曲率近似为零。Stephen争辩说,初始状态中必定存在小的量子涨落,并进而指出关干初始奇点处的初始Weyl曲率为零的假说是一个经典假说,这个假说的严密陈述肯定存在着某种程度的灵活性。在我看来,小的扰动是可以接受的,肯定是在量子范围之内。我们仅需要某种条件对它进行约束,使其非常接近于零。

或许James B. Hartle和Hawking提出的无边界方案足关于初始状态的结构的一个好方案。但是,我觉得,在处理最后状态时,我们需要某种非常不同的方案。特别是,一种解释奇点结构的理论必须破坏CPT对称性和其他对称性才能产生Wey1曲率假说的性质中的某些东西的方案。时间对称性的这一缺陷可能是非常微妙的,它必定隐含于超越量子力学的理论的法则中。

Hawking论物理学与实在:

这些演讲已经非常清楚地显示了Roger和我之间的分歧。他是柏拉图主义者,而我则是实证主义者。他感到焦虑的是薛定谔的猫处于一种半死半活的量子状态中。他觉得那种状态无法与现实对应。但我不为此操心。我并不要求一种理论必须对应于实在,因为我不知道实在是什么,实在并是不可以用石蕊试纸加以检验的一种性质。我所关心的问题只是理论应当预测测量的结果。量子理论在这一点上是非常成功的。

Roger觉得波函数的坍缩把CPT对称破缺引人到物理学中。他发现这种对称破缺至少在两种场合中起了作用:宇宙学和黑洞。我同意我们可以把时间非对称性引入我们对现测提问的方式中。但是我完全反对这样一种看法:存在着与波函数的坍缩相应的物理过程,或者是它与量子引力或意识有任何关系。我觉得这听起来象是魔术而不是科学。

Penrose论物理学与实在性

量子力学只有75年的历史。与其它理论——比如说牛顿的引力理论——相比较,这一历史不算长,因此,如果对于相当宏观的物体有必要修改量子力学,我不会感到意外。

在这次辩论开始吋,Stephen说他认为他是实证主义者,而我则是柏拉图主义者。他是实证主义者我毫无异议,但我觉得在这里关键的问题在于我是现实主义者。此外,如果人们把这场辩论与70年前玻尔与爱因斯坦之间的那次著名论战相比较,那么我会认为Stephen扮演的是玻尔的角色,而我则扮演爱因斯坦的角色。因为愛因斯坦认为应当存在某种不一定由波函数表示的现实的世界,而玻尔则强调指出波函数并不描述“现实的”微现世界,而仅仅是可用于作出预测的“知识”。

人们认为玻尔贏得了那场论战。事实上,根据Abralham Pais所著的爱因斯坦的最新传记,爱因斯坦自1925年以后干脆不如去垂钓:的确,即使他的透彻批评是非常有用的,他在那之后真的没有取得什么重大进展。我认为,爱因斯坦没有在量子理论上继续取得重大成就的原因是量子理论缺了一个关键的要素。这个缺失的要素就是50年后Stephen所发现的黑洞辐射。正是与黑洞辐射有关的信息丧失提供了新的转机。

请 登录 发表评论