随着世界人口骤然增长日益接近100亿,一些专家深表不安,其他专家则持乐观态度。孰是孰非?

据人口统计学家预测,在今后半世纪左右的时间内,世界人口将增加1倍,即从1990年的53亿,增加到2050年的100亿。这种史无前例的人口激增将对环境造成怎样的影响?人类能就此作出何种反应?对此,有关专家莫衷一是,形成了两大对立的阵营。环境保护专家和生态学家的观点受到了电子传媒和报界的广泛传播和大肆宣扬,他们认为,这种趋势是一场正在酝酿的大灾难,要想满足日益激增的世界人口的粮食需求,农民们就得强化耕作,多施药肥。然而,这种作法已经给生态环境造成了严重损害,过去的人口增长已经使自然资源和生态环境不堪其负,世界人口若是继续象预测结果那样迅猛增长,它们将会在人类需求的重负下毁于一旦。

而另一方面,持乐观态度的专家们(其中包括许多经济学家以及一些农业科学家)则认为.即使世界人口如预计那样在2050年左右猛增至100亿上下,地球也很容易出产比其需求更多的粮食。在他们看来,即使世界人口届时猛增到大大高于预测结果的水平,技术革新的普遍推广和人力资本的持续投入,也会使全球人口的多数享有很高的生活水平。究竟哪一种观点最终称得上颠扑不破的真理?我们人类以及我们的生态环境,将来会呈现出怎样一种面貌?

许多环境问题专家担心,全世界的粮食供应已经进入了一种危急状态。美国斯坦福大学的保罗·R.埃利希(Paul R.Ehrlich)和安妮·H.埃利希(Anne H.Ehrlich)两人在其出版于1990年的(人口大爆炸>(The Population Explosion)一书中这样写道:“人口数量的激增,使人类反复不断地受到大饥荒的困扰……如果人类不能采取措麓终止自身效量的激增,大自然就会在世界人口远未达到100亿之前,以某些令人类极其难堪的方式,越俎代庖。”埃利希夫妇和持相同观点的一些专家认为,从长远的观点来看,粮食产量的突增猛长最终将是泡影一场。环球观察研究所(the World watch Institute)所长莱斯特·R布朗(Lester R.Brown)在一篇发表于1988年的论文中指出:“我们是在吃子孙的饭,耗后代的粮!确切地说,农民靠过度耕作、滥施药肥来多打粮食,只能奏一时之效,绝非长远之计。对于许多农民来说,这种竭泽而渔带来的短期效应,已经快到寿终正寝的时候了。”

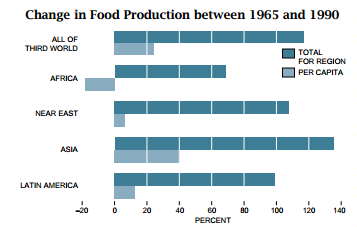

持上述观点的作者指出,在过去30年时间里,人们倾注了巨大的力量和资源来增加粮食产量。事实上,在这一期间.世界粮食产量确有显著增加。从1965年到1990年这四分之一世纪的时间内,第三世界国家的粮食产量平均增长了117%之多。亚洲地区这一期间的粮食产量增长幅度远远高于其它地区。后者的粮食产量增幅皆低于平均水平。

![1505637302284837.png `9[K]1U907~T3JD}0$VR3`3.png](/resources/image/20170917/1505637302284837.png)

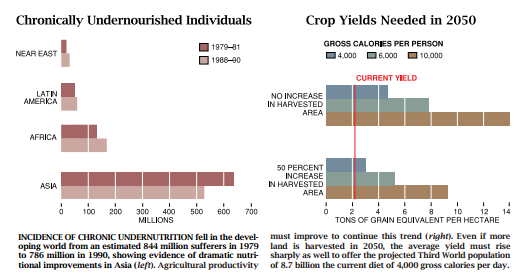

由于这一期间内,第三世界国家人口的增长同样迅猛,因而从总体上讲,人均粮食产量只是略有增加,事实上非洲地区的人均粮食产量还有所下降。结果,尽管在本世纪末年代期间,营养不良的人口效量确实曾经从8.44亿下降到7.86亿,但在第三世界的大多效国家和地区,营养不良者的效量至今仍在持续上升。有必要指出的是,舳年代期间营养不良的人口效量明显下降,所反映的只是亚州这一地区营养状况有所改善。相反,在同一期间内,拉丁美洲、近东和非洲地区营养不良的人口效量还有所上升。

虽然许多社会因素都有可能导致营养不良,但对人口激增持悲观态度的专家特别强调,人口对脆弱易毁的生态系统造成的巨大压力,在这方面起着举足轻重的作用。具体说来,一个令人担忧的问题是,看来我们人类可以利用的耕地已经快到枯竭的地步了。若是事实确实如此,那种靠开垦肥沃高产的土地来竭力增加人均粮食产量的现行作法,就很有可能越来越无地可施。在1850年至1950年这一百年间,为了满足日益增长的人口以及对高营养食物的更太需求,耕地数量曾经迅猛地一增再增。此后,耕地数量的增长日益趋缓,到本世纪80年代末,耕地的增长就完全停止了。80年代期间,所有发达国家以及一些发展中国家(尤其是中国)的耕地数量都开始减少了,其主要原因要么在于日益扩展的都市吞没了肥沃丰产的耕地,要么是因为一旦耕地肥力耗尽,农民就干脆一弃了之。除此之外,横遭农民遗弃的,还有那些因而颗粒无收的灌溉地。

此外,环境问题专家指出,尚未利用的可耕地中的多数,也在遭受着水土流失的侵袭。虽说专家们对于水土流失的严重程度尚有争议,但最近一项由联合国环境计划署资助、世界资源研究所(the World Resources Institute)和其它机构发表的世界性评估报告却在某种程度上揭示了这一问题。根据这项研究报告的结论,在过去45年的时间里,全世界已有17%的可耕地失去了使用价值。这项研究的评估范围包括水土流失和土壤风化,以及由化学作用和物理作用导致的土质下降,并把土质劣化分成了由轻到重的不同等级。在世界上,土质劣化率最低的要数北美地区(5.3%),最高的是中美洲地区(25%),接近最高比率的,依次是欧洲地区(23%)、非洲地区(22%)和亚洲地区(20%)。在大多数这类地区,普通农民都无法调集必要的人力物力,来使中度和重度受损的土地完全恢复肥力。因此,就逆转土壤劣化的效应而言。前景并不美妙,并且这一问题很有可能越来越严重。

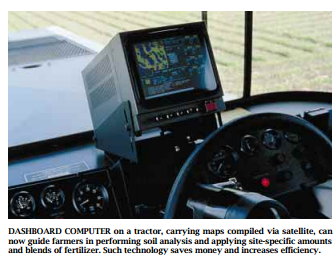

![1505637316589549.png A8O]C_UKI%8ETE0]HDU{Z]6.png](/resources/image/20170917/1505637316589549.png)

尽管肥沃丰产的耕地在日益减少和劣化,但由于“绿色革命”有效地提高了单位面积的产量.所以到目前为止,世界人均粮食产量仍有所提高。本世纪60年代,诸如小麦和水稻一类新型高产粮食作物在世界各地得到推广,从那以后,这类作物的种植面积在各个地区(尤其是亚洲)迅速扩大。然而,要想充分利用这类新型作物的品性优势获得高产,农民还必须给它们施用大量的肥料和水。

一些环境问题专家怀疑,世界各地,尤其是发展中国家,能否以适当的成本更太规模地改种此类作物,因为在这些国家,通过粮食生产获得收益是十分必要的。就目前状况而言,亚洲、非洲和拉丁美洲的农民即使要使用化肥,也用得非常之省,因为要么化肥的价格高得令人咋舌,要么根本就取之无门。近年来,所有发达国家的化肥使用量也有所减少,其原因很复杂,并且有可能是暂时性的,但有一点是明显的,那就是北美和欧洲地区的农民断定,他们的化肥施用量已经很大了,即使再加大用量,也不会进一步提高粮食产量。

本来许多发展中国家都可以利用灌溉系统加入这场绿色革命,然而遗憾的是,这类工程往往耗资过高,她们无力实现。就大多数地区而论,水利灌溉对粮食增产确实是不可缺少的,而且能变干旱贫瘠的不毛之地为可耕地,使农民不受气候自然变化的有害影响,摆脱那种“靠天吃饭”的被动局面。依靠水利灌溉形成的耕地可以用来种植多种作物,从而有助于提高粮食产量。

自从农业出现之初,人类就已经认识到水利灌溉的这类益处。据考证,世界上最早的灌溉系统已有数千年的历史。然而,迄今为止,第三世界的耕地还只有一小部分实现了灌溉化,并且灌溉地的增长仍然慢于人口的增长。因此,在最近几十年时间里,人均灌溉地的数量一直都在减少。对此持悲观看法的有关专家认为,这种不良倾向很难刹住。到目前为止,灌溉系统都是修建在那些最有经济承受力的地区,而由于建造成本的日益上升,扩建增修灌溉系统的希望已是越来越渺茫。除此之外,由于代价越来越高,水库太坝泥沙淤积的问题和现有灌溉地的盐碱化趋向,已很难避免和逆转。

环境问题专家埃利希夫妇指出,从本质上讲,在世界上任何一个地区,搞现代农业都是一件要冒风险的事情。太面积单一种植的高产粮食作物的遗传均一性虽说能够带来高产,但这种品性也会使这类作物特别容易遭受虫灾和病害。而目前人类所采取的防治措施,例如喷洒农药和轮作之类,也只能解决一部分问题。迅速演化的病原体在持续不断地向人类发出挑战。在这种情况下,育种专家必须收集和贮存自然品种,并通过实验手段培育出新的品种,从而保存充足的作物基因库。

虽然持乐观态度的专家们也不否认,世界粮食生产体系至今仍然存在着许多问题,但这方面的众多权威,包括D盖尔·约翰逊、已故的赫尔曼·卡恩、沃尔特·R.布朗、L.马特尔、已故的罗杰·雷维尔、瓦克拉夫·斯米尔(Vaclav Smil)以及朱利安·L.西蒙等人在内,都认为世界粮食产量还可以大大提高。具有讽刺意味的是,他们这种乐观看法的立论依据,恰恰就是使持极度悲观态度的专家们惊恐不安的发展趋势。事实上,统计结果表明,1965年至1990年这一期间,发展中国家的人日均粮摄入总量(以大卡计)增长了21%,即从2,063大卡上升到2,495大卡。一般说来,粮食摄入量的增加使人能够吸收到更多的蛋白质。按平均数来讲,1965年到1990年这段时间,发展中国家的蛋白质人均日摄入量,从52克上升到了61克。

按照上述持乐观看法的专家的观点,世界粮食生产形势不仅在过去几十年时间里大有好转,并且还可以通过各种不同的方法,在未来得到进一步的增长。对93个发展中国家(不包括中国)气候和土地状况的详尽评估表明,这些国家尚未利用的可耕地,竟然几近现有耕地的3倍之多,也就是说,她们总共还有21亿公顷的土地可以用作耕地。对世界各个地区土壤状况的评估结果表明,与亚洲地区、近东地区和北非地区相比,非洲撒哈拉以南地区和拉丁美洲地区尚未利用的可耕地还要多得多。

而即使是在那些尚未开垦的可耕地为数有限的地区,每年也可以在目前基础上提高粮食作物复种指数。上述作法尤其适用于热带地区和亚热带地区,这些地区全年气温相差不大,日照长短较为一致,因而可以种植一茬以上的粮食作物。就目前情况来看,亚洲地区的粮食作物复种指数,几乎达非洲地区的两倍之多,并且实际上各个地区的粮食作物复种指数都还可以进一步地增加。

除了可以采取提高粮食作物复种指数的作法以外,每茬作物的产量也还可以提高,尤其是非洲地区和近东地区。就目前情况而言,发达国家每公顷粮食作物的产量比世界其它地区要高得多:北美地区和欧洲地区每公顷粮食作物的产量平均为4.2吨,相比之下,远东地区为2,9吨(值得一提的是,作为发展中国家的中国竟和发达国家一样,也高达4.2吨),拉丁美洲地区为2.1吨,近东地区为1.7吨,而非洲地区则仅为1.0吨。

持上述乐观态度的专家指出,在上述单位面积产量较低的地区,目前对高产作物、化学肥料和水利灌溉的利用还很有限,今后可以扩大对这几个方面的综合利用,这样就能使其单位面积产量象发达国家和作为发展中国家的中国那样,得到大幅度的提高。据联合国粮农组织(FAO)的尼柯斯·亚历山德拉托斯(Nikos Alexandratos)在(走向2000年的世界农业)(World Agri—culture:Toward2000)一文中报道,本世纪80年代中期,世界上播下的所有种子中,只有34%属于高产作物。联合国粮农组织的有关统计数据还表明,目前世界上只有大约]/5的耕地是灌溉地,并且化肥的用量也非常之少,农药也极少使用。今后只需要更加广泛地利用灌溉技术以及化肥和农药,世界粮食产量就能够大幅度提高。

许多经济学家和农业专家指出,除了增产粮食以外,第三世界还可以通过减少对粮食的浪费,降低储运损耗,来提高自身的粮食消费水平。上述措施采取后,到底能够节约多少粮食?据美国布朗大学艾伦·肖恩·范斯坦世界饥饿问题计划主任罗伯特·W.凯茨在<饥饿报告:1988)(The Hunger Report:1988)一文中指出,人类所消费的粮食仅占世界粮食总产量的60%,大约占总产量25~30%的粮食在到消费者个人手中之前,就已经损失浪费掉了。另一方面,尽管联合国粮农组织对粮食在储运过程中的损耗估计较此为低(储运损耗率分别为谷物6%,薯类11%,豆类5%),但不管将来世界的粮食产量如何,毫无疑问的是,粮食储运系统的改进都将使人类有更多的粮食可供消费。

在持乐观态度的专家们看来,世界粮食价格长期走势为其观点的正确性提供了最有说服力的证据。据世界资源研究所1992-1993年度报告所称,在过去10年间,包括粮食在内的所有非燃料商品的价格都有所下降,而粮食价格的下降幅度则比大多数非燃料商品还要大在1980年至1989年这10年期,国际市场谷物价格下降了约1/3之多。由于北美和西欧各国对农业提供了大量补贴,以及农产品随之而出现了过剩,粮食价格普遍下跌。持乐观态度的专家们因此断言,虽然从1950年起到现在为止,世界人口已翻了一番,但显而易见的是,世界粮食产量已经超过了世界人口的用粮需求。总之,上述证据使许多专家认为,人类在提高超过100亿的世界人口的营养水平上,不会遇到任何一种大的障碍。世界粮食产量大幅度提高的可能性是确实存在的,然而,要使这一“可能”变为现实,就必须要有切合实际的政府政策,就必须努力促进国内贸易和国际贸易,就必须大量投资于基础设施和农业发展。持乐观态度的专家们深信,上述增产措施的实行以及增产目标的实现,完全可以不对全球生态系统造成任何无法弥补的损害。

全球变暖对农业的潜在影响

有关温室效应的科学证据表明,若是致温室效应气体(诸如二氧化碳、甲烷、氧化氨和氯氟烃之类)的释放量继续增长下去,全球气候就很有可能缓慢而显著地变暖。这类气体的释放有相当大一部分应直接归咎于,或者说,至少在某些情况下,应间接归咎于农业的发展。到目前为止,人娄对于全球气候变暖的潜在后果所采取的各种对策,都是主要致力于减少而不是终止这类气体的释放。然而,鉴于人类目前还有必要提高生活水平和生产更多的粮食来满足数量巨大的世界人口之需,专家们怀疑,即使是减少全球致温室效应气体释放量这一目标,也有可能无法在不远的将来达到。

根据气候变化政府间专题委员会1990年一项研究的估测结果,在2l世纪内,全球平均气温将上升3摄氏度,因为据该研究的推测,在下一个世纪,世界农业将有很大发展。虽说对全球气温变化的这一预测尚未最后断定,但专家们普遍认为,某种程度的全球气候变暖确有可能发生。虽然如此,但气候变暖将对人类社会造成何种影响,却至今还是一个存在争议的问题。

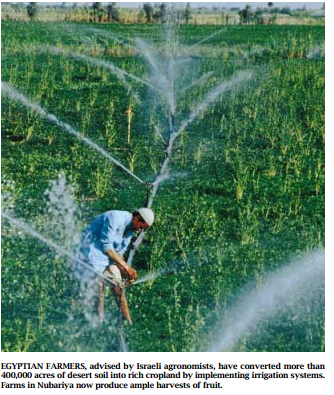

![1505637502775339.png T`]KELX`)TK06UPR4FAJ%SQ.png](/resources/image/20170917/1505637502775339.png)

美国哥伦比亚大学的辛西娅一罗森斯威格(Cynthiu Rosenzweig)和英国牛津大学的马丁一L.帕里两人都认为,全球气候变暖不是推动就是阻碍农业的发展。在水分和光照皆很充足的情况下,大气环境中增多的二氧化碳通过光合作用被某些作物吸收以后,就能起到肥料的作用而促其生长。此外,全球气候变暖能使生长季节为时短暂的寒冷地区(例如加拿大、北欧地区和前苏联各地区)的无霜期延长,从而有助于这些地区农业的发展。另外,暖空气能够存留更多的水蒸汽,因而全球气候变暖会增强蒸发作用,导致降水量增加。这样,田气候干旱土地干燥而致使粮食生产受到局限的地区,就会得益于较为湿润的气候。

然而,若是在一个地区,陴水量的增多并没有伴随着土壤和植物水分蒸发增多而出现,气候的千期和干旱就会出现得更为频繁。气温的进一步上升将使热带地区和亚热带地区的粮食产量下降,这类地区某些粮食作物的种植已经接近农作物耐热极限。此外,某些粮食作物要有较低的冬季气温才会开花,因而冬季气温升高会使温带地区作物的生长期延长,进而导致减产。最后,全球气候变暖将会使世界洋面暖水猛然上涨,极地覆冰加速融化。而海平面的上升则会使低洼耕地被海水吞没,并使沿海地区地下水盐度升高。

由于目前用于地球气候模拟的多种技术还没有达到足够先进的水平,因而人类至今无法通过这种模拟预测,上述效应能否在上述特定的地区取得自然平衡。对于气候变化对世界粮食生产的影响,罗森斯威格和帕里两人在1992年进行了分析研究,他们的结论是,到206O年时,世界粮食产量平均要下降5%。此外,据他们预测,同期第三世界粮食产量的下降幅度比这还要略大一点,这样,预计在试图满足日益增长的人口的粮食需求这—过程中,人类所遇到的问题将更加严重。与此相反的是,根据他们的预测,中纬度和高纬度地区发达国家的粮食产量将会略有增长。

持上述两种完全对立观点的双方,都难以接受对方那种似有可能正确的看法。此外,两大阵营的专家意见截然相反这一点表明,双方的看法都不可能是完全正确的。若是实验结果得到应有的重视,若是价值观念和政治信仰的重大差异不被忽视,在这两种似乎截然对立的观点之间找到某种共同的立场,就不会象初初看上去那样困难。

持不同观点的两方都认为,在今后数十年内,人类对粮食的需求将会迅猛增长。1990年,第三世界的人日均摄食量是2,500大卡,其来源为总量达4000大卡的家庭内人日均可耗粮。除去被摄食的部分,第三世界人日均可耗粮总量中其余的1500大卡,并没有用来满足人类的营养需求,而是要么损耗掉了没法食用,要么用来作了禽畜食粮和庄稼种子。第三世界人畜所耗粮食中的绝大部分,均出自自身为数达7亿公顷的耕地,其余的5%则来自进口。到2050年时,第三世界的人口预计将达到87亿,是目前的两倍多,要想届时其人日均可耗粮总量能保持在目前这4900大卡的水平,第三世界就必须生产比目前多112%的粮食。而要使届时第三世界的人日均可耗粮总量能够略高于1990年的世界平均水平,达到6000大卡这一标准,其粮食产量就必须提高218%。要使届时第三世界人日均可耗粮总量能够象目前的发达国家那样,达到和lO000大不相上下的水平,其粮食产量就得提高430%之巨!

如同过去一样,人类将来还可以通过提高粮食单产,来大大提高人日均可耗粮总量。然而,若是第三世界的耕地数量将来仍然保持在7亿公顷的水平上,届时要使其人日均可耗粮总量保持在目前这已显不足的水平上,每公顷耕地的粮食产量就必须提高1倍以上。而要使其人日均可耗粮总量达到发达国家1990年的水平,每公顷耕地的粮食产量,就必须提高6倍以上。我们必须承认,除非通过生物技术在粮食生产上获得重大突破,否则第三世界要达到这一目标,实际上是不可能的。

事实上,为了提高粮食产量,农民不会让耕地面积仍然停留在原来的水平上,而是一面开垦更多的土地,一面每年在同一块土地上提高作物的复种指数。根据过去的发展趋势得出的推断结果表明,到2050年时,耕地总面积将增加50%左右。在这种情况下,要使届时的人日均可耗粮总量保持在目前的水平上,每公顷耕地的粮食产量,就必须提高近50%之多。而要使人日均可耗粮总量有所增加,粮食单产的增幅就必须大大高于这一水平。

持乐观态度的专家们认为,在今后数十年内,世界粮食总产量还可以大幅度提高,从科学技术的角度来看,他们的这一说法是正确的。就目前情况而言,粮食单产仍然大大低于理论极限,并且全世界当今的耕地数量还只占可耕地总面积的11%左右。此外,在世界其它地区如何开发利用可耕地潜力上,诸如中国一类发展中国家近年来所取得的宝贵经验,还大有值得借鉴之处。政府若能制定和推行英明得当的方针政策,若能向农民提供必需的化肥和其它资源,建立健全完备的基础设施,提供必要的供销渠道,给农民以实实在在的帮助,粮食产量就会不负所望。今后若是能够进一步增加农业科研方面的投资,必然就会开发出大量新技术新方法,于是就能为未来的农业发展打下坚实的基础。这样,问题的关键就不是如何才能增产粮食,而是如何实旃可使粮食增产的农业技术措施。

一个更加难以解决的问题是,我们怎样才能既通过开发利用农业技术达到增产目标,又不致于使生态环境遭到过度损害。正是在这个问题上,那些对未来问题持悲观态度的专家的观点,确实显得很有一点道理。毫无疑问,目前世界上用来生产粮食的耕地,一般土质都比尚未利用的可耕地要好。同样,现有的灌溉系统也都是建在条件最好的地区。因此,任何一种用来增产粮食的新措施,都会因耗资过高而难以实施,这种问题在发达国家和诸如中国一类发展中国家显得尤其突出,因为这些国家的粮食单产已经很高了。简而言之,这类不利因素使得这类国家每增产一吨粮食,边际成本都会有所上升。若是把那些未计入成本的负面效应(主要指没有所映在农产品价格上的环境损害)都计算在内,为此付出的代价就更高了。

按照埃利希夫妇的说法,人类已经“把地球变成了一个硕大无朋的人类饲养场,因而对生态环境的损害可以说是很严重的。随着人类为了更好地满足日益增长的人口的粮食需求而强化耕作开垦新地,农业正在剧烈“膨胀”,这很有可能导致范围广泛的乱砍滥伐、物种损失、水土流失、农药污染和化肥泛滥。这种严重而广泛的生态环境损害虽有可能减少或尽量减轻,但要达到目的,代价却是十分高昂的。

鉴于上述众多因素尚难把握,我们现在还很难确定世界粮食价格的未来走势。但至少有一点可以肯定,由于环境的制约,粮食生产的边际成本将会有所提高,这样国际市场的粮食价格将会比不受环境制约的情况下,更为迅猛地回升。至于成本的提高和价格的回升是否会抵消掉过去粮价的跌幅,则还有待于观察。不过,在不远的将来的某个时候,粮价走势上扬却显然是大有可能的。然而,粮价上扬势头将有可能因下列因素的作用而有所缓和,一是新技术的继续开发与实际应用,二是预计会出现的前苏联、东欧和拉丁美洲农业生产的复兴和粮食出口的恢复。美国康奈尔大学的珀尔·平斯特勒普一安德森(Per Pinstrup—Andersen)在1992年的一篇名为“全球粮食生产消费状况分析(Global Perspectives for Food Production and Consumption)的论文中指出,只要能够充分利用北美地区闲置的粮食资源,今后就能减缓粮食价格的上涨势头。而一旦粮价上涨,高收入国家和购买力强的家庭都不会受到什么威胁,吃亏事实上,世界粮食生产的前景既不会象悲观者所说的那样一片灰暗,也不会象乐观者宣称的那样灿烂光明。最有可能出现的结果是,世界上大多数地区的粮食消费量将缓慢地上升。各种各样的制约因素(如气候变化、贸易壁垒以及单一种植易受灾病损害等)都能使世界任何地区的粮食产量受到影响,而可耗粮总量和粮食价格当然也很有可能出现一年一度的大起大落。提高粮食单产,对现有耕地实行强化耕遭难的只会是穷国和贫困阶层。

事实上,世界粮食生产的前景既不会象悲观者所说的那样一片灰暗,也不会象乐观者宣称的那样灿烂光明。最有可能出现的结果是,世界上大多数地区的粮食消费量将缓慢地上升。各种各样的制约因素(如气候变化、贸易壁垒以及单一种植易受灾病损害等)都能使世界任何地区的粮食产量受到影响,而可耗粮总量和粮食价格当然也很有可能出现一年一度的大起大落。提高粮食单产,对现有耕地实行强化耕作,在经济合算的地区开垦可耕地,所有这些措施都可以使粮食生产得到进一步的发展。然而,由于生态环境的制约,上述措施所能导致的进展将比过去更为缓慢。而除此之外,发达国家的人正在尽量多摄取些粮食。例如,在美国,由于人们越来越关注健康问题,人均摄食量中动物性食物所占比例已有所下降。

![1505637548720802.png U6)XVKPVCXT$7ML{]OX1Q8F.png](/resources/image/20170917/1505637548720802.png)

第三世界各国情况的发展也会大不相同。在未来的岁月里,许多第三世界国家将尽力使国民的营养水平达到标准。这些国家可以分成三个大类。属于第l类的某些低收入国家几乎或完全没有有待于开发利用的肥沃土地或水资源。诸如香港和科威特一类国家和地区能够用外汇从国际市场上购买所需粮食,如同这一点所证明的那样,就上述低收入国家而言,农业资源贫乏本身实际上并不是一个无法解决的问题,而是许多象孟加拉国这样的国家,由于贫穷根本就没有足够的财力从国外进口所需粮食,来弥补自然资源之不足。从目前的情况来看,这些穷国将来很可能要更多地依赖于其它国家的粮食援助。

属于第2类的许多国家(如扎伊尔)虽然国民的营养水平也很低,但却拥有大量有待于开发利用的可耕地和水资源。这类国家的营养水平之所以低,一般都是因为政府忽视了农业和政策出现了失误。根据世界银行最近的一份报告所作的结论,对农业的直接和间接征税,对物价和市场流通滥加限制,货币升值致使出口下抑进口上升,所有这些消极因素都会给农业生产带来这样那样的损害。对于那些因政府的错误干预而使农业生产受损的地方(尤以非洲为甚),出对于那些政局不稳内乱频仍的第3类国家来说,来自国外的粮食援助将来也是必不可少的。在过去的10年里,全世界的电视观众所熟悉的那些为害最大的饥荒,都是发生在诸如埃塞俄比亚、索马里和苏丹之类内战频繁连年不断的国家。许多这类国家之所以落到今天这一步,都是因为干旱成了导火线,引发了社会冲突和政治动乱。随着暴力冲突的不断爆发和步步升级。农业生产的恢复发展和救灾粮食的路是显而易见的,那就是改革不合理的政府政策。

对于那些政局不稳内乱频仍的第3类国家来说,来自国外的粮食援助将来也是必不可少的。在过去的10年里,全世界的电视观众所熟悉的那些为害最大的饥荒,都是发生在诸如埃塞俄比亚、索马里和苏丹之类内战频繁连年不断的国家。许多这类国家之所以落到今天这一步,都是因为干旱成了导火线,引发了社会冲突和政治动乱。随着暴力冲突的不断爆发和步步升级,农业生产的恢复发展和救灾粮食的分配发放都遭到了干扰破坏,于是虽已陷入混乱然而尚可挽救的局势便每况愈下,进一步酿成了一场又一场的大灾难。正如索马里的情况那样,国际性的军事干预只能收到一时之效。如果不能达成全面彻底的政治妥协,饥饿和营养不良的魔影仍将笼罩这些备受战乱摧残的贫困国家。

从科学技术的角度讲,要使日益激增的世界人口的粮食需求能随着时间的推移,高质量高水平地得到满足,是有可能办到的。然而,对于许多贫困国家来说,在提高粮食产量的过程中所要付出的经济与环境两方面的代价,却很有可能过于高昂而无法承受。随着人口的迅猛增长,日益激增的粮食需求、日益严重的贫困现象、日益贫瘠的自然资源和日益恶化的生态环境,都会向这些国家的政府提出严峻的挑战,在这种境况下,未来的形势如何发展,关键要看各国政府能否制定和实施切实有效的方针政策,从根本上赢得这一次次挑战。而无论斗争的结果如何,若是人口增长率今后仍然保持在现有水平,由此导致的形势就只会更加严峻。

请 登录 发表评论