用激光控制闪电

Jean Claude Diles*,Ralph Bernstein**,Karl Stablkopt***,Nan Mao Zhao***

尽管人们对闪电进行了几个世纪的科学探索—包括本杰明·富兰克林那次有名的风筝实验—但闪电依然一直是奇异而神秘的现象,从富兰克林时代以来,科学家们已经认识到电荷能够在云中缓慢地积累起来并在积聚的能量突然释放出来时产生耀眼的闪光,但是在许多年中他们仍然对支配这一过程的确切物理机制感到困惑莫解。闪电的行进速度有多快?什么因素在决定能量所取的路径?闪电电流穿进地面后会发生什么情况?科学研究最终己得出了这些问题的答案,而且这类研究不仅扩展了我们对闪电的基本认识,还开辟了由人来控制闪电击向何处这样一种前景—传统上一直认为闪电打到哪里完全是凭老天爷的心血来潮、非人力所能左右的。

虽然闪电本质上是变化无常的事件,但它们的累积效应却是极大的。美国每年要发生大约2000万次闪电,使数百人丧生并毁坏大量的财产,包括引起森林火灾。在易受雷暴雨袭击的地区,大约一半的停电事故也是闪电造成的美国的电力公司每年因此造成的损坏设备和减少收入达到10亿美元。闪电还可能干扰民航班机乃至发射到空间的火箭上的导航装置,并曾使一个核电站发生一起严重的运行事故。

因此勿庸奇怪,人们一直在努力寻找防止闪电为害的方法。古代人的方法是向神供奉牺牲,企图以此保佑平安;现代人当然不会如此,科学家和工程师们己经提出了一些被证明是相当成功的解决方案。人们在建筑物上安装充分接地的避雷针,这样常常可以避免闪电的某些为害最大的效应(富兰克林在1752年放出他的实验性风筝后不久就提出了这一方法)。富兰克林最初认为这种尖头针之所以能防止闪电的危害是因为“电流之火在靠得太近以致发生闪电之前就被尖头针从云中平稳地吸引出来”,但他后来意识到这类装置的作用或者是提供放电的通道,或者是把闪电引开。这一条原则—引开而不是防止闪电—为目前的防止闪电方法(如闪电捕集器或接地屏蔽)以及我们自己的用激光控制闪电的研究工作奠定了基础。

找出问题

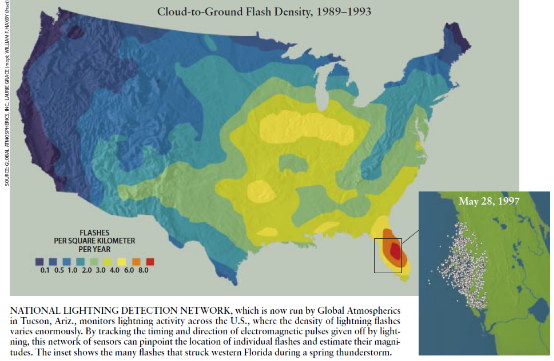

从七十年代后期开始,纽约州立大学奥尔巴尼分校的研究人员建立起一个山测向天线组成的小规模网络,用来跟踪纽约州一块有限地区上空发生的云对地闪电,在整个八十年代期间,这个专用检测器网络一步步扩大,逐渐把其它各州也纳入其观测范围中。到1991年(也就是该网络开始营利性经营的那一年),这一组专用天线已经能探测美国任何地方发生的闪电。

这个巨大的天线阵现在称为“全国闪电监测网”,它由10个监测站组成,这些监测站通过测量闪电放电所释放出的电磁能爆发的时间和方向来监视闪电。各监侧站把它们的大批测量数据通过一颗通信卫星转发给在亚利桑那州图克森的控制中心。该中心的一台计算机负责处理这些信息,并不断发布有关闪电活动的报告。此项工作使数以百计的用户受益,包括各电力公司、航空公司乃至美国战略空军指挥部。例如,某些电力公司的经理根据此项信息可能很快就要发生闪电的地方或闪电已经破坏了输电线路的地方派遣修理人员;每年得以节省50多万美元。然而,那些负责维护核电站和变电所以及其它易受闪电危害设施的人仍期待着有更先进、更高级的方法来减少闪电的威胁。

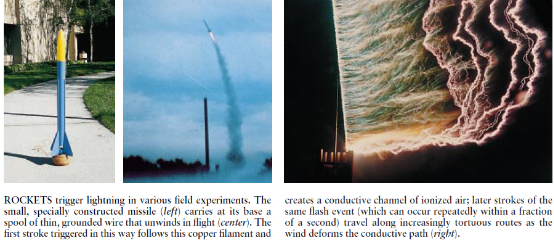

为了满足这一需求而作的努力包括在佛罗里达州斯塔克市附近的一座独特的现场实验室里进行的研究。1993年,本文作者中的两位(Bernstein和Stahlkopf)与加利福尼亚州帕洛阿尔托电力研究所的其它成员一起为纽约州斯克内克塔迪市的电力技术公司,在坎普布兰丁州国民警卫队监测站建立了一个专门设施,以检验各种地下和高架建筑物易受闪电破坏的程度。在坎普布兰丁试验现场(现由佛罗里达大学管理)工作的研究人员不是守株待兔地坐等闪电上门,而是用拖着一根细细的接地导线的小型火箭来引发闪电。

与这类被引发的闪电不同,自然界的闪电开始时有一个几乎看不见的先行闪电,称为先导阶段,它逐步地从云团向下朝地面传播,所到之处把电子从大气气体的分子中释放出来,从而产生一个起着导电管路作用的电离气体通道。在先导闪电打到地面之后,明亮而高能的“回击阶段”就立刻爆发了。同先导阶段发生的情况一样,回击闪电—它携带的电流在几千安培到30万安培之间,而家用电路的电流强度通常不超过几十安培—是由云块和地面之间的巨大电势差(高达数亿伏特)所驱动的。这一眩目的能量爆发以近于光速一半的速度运动.它所携带的强大电流可以轻而易举地摧毁它在行进路径上遇到的东西。

引开灾祸

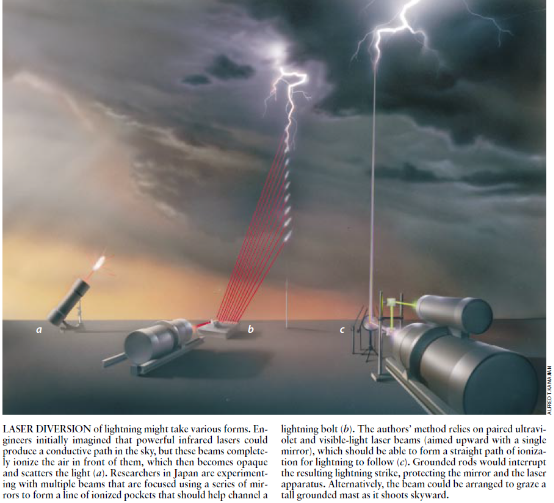

正如拖着接地导线的火箭可以看作是富兰克林风筝实验的现代翻版一样,我们相信,在不久的将来,激光束也可能会成为高技术的避雷针,使我们获得一种方法来把闪电从它可能闯祸的高危地方引开。几十年前,某些有远见的人就已经设想使用激光来产生一个导电的电离空气通道以触发闪电。但是他们的尝试—包括使用强度最大的激光器所作的某些尝试一一未获成功。这些激光器使空气电离得非常彻底,以致它实际上对激光束不再透明,这样激光束就无法继续传播下去。

两组日本科学家最近使用大功率红外激光器克眼了这一困难。他们不再尝试建立一条连续的电离粒子通道。而是研究出一种办法使一个或多个激光束聚焦于依次移动的点上,从而沿着预定的闪电路径建立起一条由若干单独的等离子体气泡组成的虚线路径。这些科学家已经在实验室试验中实现了长度超过7米的受控放电。然而,他们只能对极强的电场—也就是空气己经自发地接近于击穿点—实现这种放电。

本文作者中的两位(Diels和Zhao)探索了另一种方法,它使用一台功率较低的激光器发出的紫外光。乍看起来,这种方法似乎没有什么发展前途。这类低功率激光束不能很有效地使它们的路径上的空气分子电离,而少数被紫外光释放出来的带负电的电子不会很快地与附近的中性氧分子结合,形成带负电的氧离子(这些离子将减弱电离通道的导电性)。然而,这种方法能够在很长一段直线路径上产生均匀的电离。然后这条电离路径又起着避雷针的作用。使电场高度集中于它的尖端,这样尖端前方的空气就被击穿,于是导电路径就变得更长。

我们还发现,沿着紫外激光束的路径发出第二束可见光激光束,可以抵消自由电子结合到中性氧分子上以形成带负电的氧离子的趋势。这一策略之所以有效。是因为可见光激光束中的光子所携带的能量足以把电子从负离子中打出来。

虽然我们使用的紫外激光器在低功率下工作。但它电离空气的效果出人意料地好。关键在于使用极短的激光脉冲。这些脉冲的持续时间极短暂的万亿分之几秒),从而使激光能够达到极高的峰值强度,尽管激光器消耗的平均功率相当低。此外,我们还可以利用激光在空气中传播的物理学特性,使激光器发射的脉冲具有某一特定的形状。这样激光脉冲在穿过大气传播时就倾向于被压缩。更多的能量集中到这些致密的光包中,将抵消散射或吸收所造成的能量损失。

虽然我们尚未尝试用这种方法触发闪电但小规模的实验室试验以及计算机模拟表明它的发展前景是很不错的。例如,我们已成功地使用短脉冲紫外激光在相距25厘米的两个高度充电的电极之间建立一束导电通道,当这两个电极的电压差低于通常使空气击穿所需的电压差的一半时,激光器就能够触发放电,这就是说,我们能够迫使实验室规模的闪电远在自发放电产生之前就沿着一条事先规定好的通路上形成。

向室外发展

在新墨西哥大学的同事Patrick Rambo的帮助下,我们最近建造了一台功率比我们以前试验过的激光器大一百倍以上的紫外激光器。虽然我们急于想知道它的功效能有多大,但我们还没有安排适当的初试,这类试验要求有一套专门的高压设施,例如密西西比州立大学管理的那种设施。

遗憾的是,我们的激光器笨重易碎,不适合跨越美国的远程运输。不过,我们希望很快就能完成一台移动式紫外激光器,它同适当的可见激光器结合起来后,应当能触发好多米长的实验室放电。或许这一对激光器最终将提供从云中引发闪电的手段,这是我们的众多竞争对手—他们使用其他种类的激光器—至今未能实现的一项成就。

如果这两种用激光束触发闪电的方法有一种最终获得成功,那么该方法可能获得广泛的应用。有朝一日激光器发射的光束可能会扫过核电站、机场和空问发射中心的上空,在二十一世纪,拥有不断扩大的输变电站、电杆和电力线网络的电力公司最终可能拥有必要的手段以对付迫在眉睫的暴风雨带来的威胁,而不是注定只能在雷电已造成损害后才采取补救措施。

(肖茂汉 译 王世德 校〕

请 登录 发表评论