大撞击=大灭绝?

Luann Becker

大多数人并没有意识刭,地球处在频繁的宇宙“炮火”攻击之下。我们周围散布着彗星、小行星以及其他源自太阳系诞生的残留物。这些“炮火”绝大多数是行星际尘埃但也有一些直径达到5千米以上。根据月球上陨石坑的数量,天文学家估计,在过去6亿年中约有60块这样巨大的太空石曾撞上地球。它们中最小的也在地球上撞出了宽达95千米的大坑,释放的动能相当于引爆10万亿吨TNT炸药。

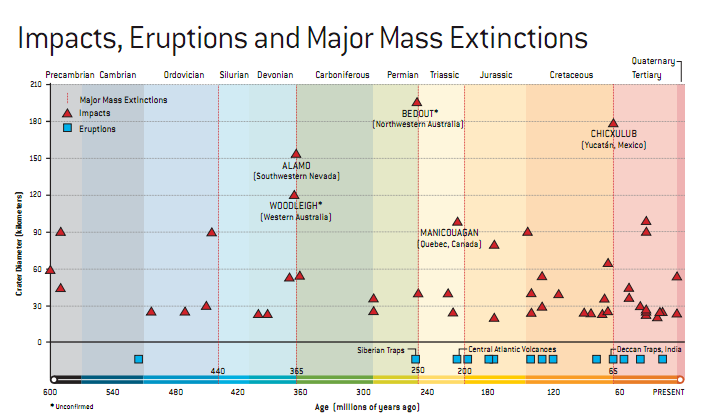

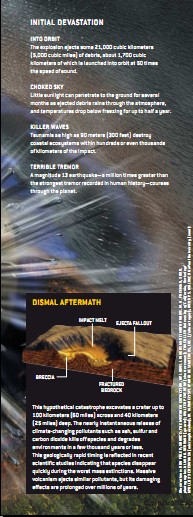

这样的重度撞击无疑会给地球及其生物带来显著而突然的变化。事实上,与碰撞同时期的化石显示,地球生物曾遭遇5次重大危机,每次平均有一半以上的生物物种灭绝。经过一段时期的热烈争论后,科学家开始承认6500万年前灭绝的恐龙那次大灾难源于一颗小行星的撞击。然而除了这一次,人们一直没有找到其他几次大灭绝与大碰撞在时间上吻合的有力证据。这一局面直到最近才有所改观。

过去两年间研究人员发现了一些新方法来评估大撞击发生在何时何地,而这撞击与其他几次大灭绝有关联的证据也越来越明显。例如,在二叠纪末期的沉积岩中,连续出现了新的撞击示踪物。(二叠纪末期距今约2.5亿年,当时发生的神秘大灭绝将地球上90%的物种一扫而光。)与其他大灭绝相关的大撞击证据目前尚不十分确凿,但也正在增多。

科学家发现这类导致地球生物命运几经改变的大碰撞的证据线索具有多种形式。陨石坑以及被震碎的或有冲击痕迹的岩石——这是发生过远古撞击的最有力证据——以关键的时间间隔出现,暗示它们与生物灭绝事件存在某种联系。但是这类实物证据更多地埋在厚厚的沉积层下面,或因受到侵蚀而变得模糊。研究人员现在认识到最大的几次撞击在岩石中还留下了其他一些直接的或间接的线索。首要的直接示踪物包括被冲击波震断或熔融的微小矿物晶体。此外在撞击散落物沉积层中还发现了已知是在空间而非地球上形成的元素。在怀疑与撞击有关的几个沉积层和陨石坑中,我和同事们发现了被称作“富勒烯”的一类碳分子捕集的地外气体。

同样令人感兴趣的是古生物学家发现的接线索,地球植物的快速消亡以及海洋有机物产量的骤降也与5次大灭绝中的至少3次在时间上吻合。地球生态系统的这种严重而急剧的动荡是十分罕见的;某些科学家认为只有像地外天体撞击这样的大灾变才有可能引发这种动荡。

是谁杀了恐龙?

铱是种在地表岩石中罕见但在许多陨石中常见的化学元素,因此某些含铱量异常高的岩石就成了与大灭绝相联系的头号撞击示踪物。1980年,加利福尼业大学伯克利分校的一个研究小组以诺贝尔奖获得者、物理学家Luis Alvarez和他的儿子、地质学家Walter Alvarez为首报导说他们发现意大利古比奥附近一个厚约数厘米的暴露粘上层中铱的含量高得令人吃惊。这个研究小组通过计算确定宇宙尘埃的平均日沉积量无法解释他们所测的铱含量。根据这些发现,科学家推测他们观察到的铱是一颗直径约10-14米的小行星撞击地球后产生猛烈爆炸的沉降物。

更奇妙的是,该粘土层形成于距今6500年前,即白垩纪末期。于是科学家从这有关铱的发现巾顺理成章地得出了一个具有划时代意义的猜测——次大的撞击使恐龙在地球上的统治结束了,而且类似的事件极有可能与过去6亿年间发生的其他几次大灭绝有关。20年前这一大胆的判断令大多数科学家瞠目结舌,因为他们一直认为对恐龙绝已经有了一个令人满意的解释,就是当时地球火山活动的增加导致恐龙的统治逐渐走向没落,最终彻底灭绝。新的论断引发了火爆争论,同时也使得科学家着手对世界各地的白垩纪演示重新进行考察。

从这些考察红科学家又发现了3种撞击示踪物:严重变形的地球岩石植物(以“微球粒”的形式存在),冲击变形石英以及高浓度的烟灰。l981年,Jan Smh(现任职于阿姆斯特丹的自由大学)发现了些玻璃微粒(称为微球粒),他认为这是撞击期被抛入大气层的熔融岩石迅速冷却后的产物。三年后,美国地质调查局的Bruce Bohor及其同事还有其他一些研究人员首次解释了冲击变形石英的形成。他们认为,地球上几乎没有什么环境能够使石英变形;甚至在地壳深层的高温与高压下,石英这种矿物仍然保持极高的稳定性。

就在微球粒和冲击变形石英被列为撞击示踪物的同时,某科学家仍然认为它们是剧烈的火山活动形成的。强有力的火山喷发的确能使石英晶粒断裂——但只是沿一个方向断裂,而不是如Bohor的样品所示那样沿多个方向断裂。微球粒中含有的一些痕量元素明显不同于火山爆发中形成的痕量元素。随后科学家又发现世界各地100多个白垩纪末期遗址中铱的含较高,同时还在30多个遗址中发了冲击变形石英。

上世纪80年代脱颖而出的4种主要撞击示踪物中,争议最少的是由撞击后大火所形成的烟灰和灰烬,其含量超出正常水平数万倍之多。然而,撞击理论最有说服力的证据,则是在墨哥的尤卡长坦半岛上发现了撞击坑本身(该坑现称为Chicxulub)。就在Alvarez于1980年宣称发现该坑不久,地球物理学家Camargo和Glen Penfield报导说,他们在勘探墨西哥湾中新的油田和天然气时,观察到一个巨人的圆形结构,后来估计其直径达80千米。l991年,其他一些研究人员也证实了这个巨大陨石坑的存在。

这一有待确认的撞击陨石坑的发现,标志着寻找气候突变和大灭绝起因的上作出现了一个转折点,人们把搜寻的目光从火山活动之类的普通因素转移到奇特的灾变性事件上。火山与陨石撞击都将把大量的有毒污染物(如灰烬,二氧化硫与二氧化碳等)抛入大气层引起剧烈的气候变动和环境恶化。二者的区别在于时间。陨石撞击的瞬间抛出大量物质,可能在几千年的时间里慢慢地使许多物种永远消失,而大规模的火山活动则是在数百万年的时间里持续释放其污染物,从而对生物及其栖息地造成一种长期的影响。

当地质学家忙于搜寻陨石坑和其他撞击示踪物时,古生物学家也在为撞击理论作出自己的贡献。很久以来化石专家一直倾向于赞同火山活动说,因为化石记录中物种的消失看起来是一个渐进的过程。然而,加利福尼亚大学戴维斯分校的古生物学家Philip Signor及现任在加利福尼亚大学伯克利分校的古生物学家Jere Lipps却提出了相反的说法。1982年,他们意识到,确定某一给定物种最后一次露面的常规方法既没有考虑到化石记录是不完整的也没有考虑到收集化石的方法可能产生的偏差。

许多研究人员随后对一系列物种进行了高度精细的研究。这些统计上更可靠的评估表明,白垩纪末期——以及二叠纪末期——的实际灭绝过程是相当急剧的(只有数千年),而不是拖了数百万年之久。火山活动引起的气候变化毫无疑问导致了部分物种的消亡,但有证据表明远住火山活动停息之前,地球上的生命已经在生机勃勃地复苏,这就使撞击引起灭绝的说法更加令人信服。

“岩石飞船”上的天外偷渡客

既然意识到“大灭绝”发生的时问比原先估计的短得多,几位科学家便开始着手搜寻与之相关的撞击示踪物和陨石坑。到上世纪90年代初时,科学论文已经在援引一叠纪末期岩石中的铱及冲击变形石英等项证据;然而论文中报道的这些撞击示踪物含量却只有白垩纪末期粘土中含量的十分之一到百分之一。这一发现使得某些古生物学家宣称标志着恐龙时代终结的那一次撞击堪称与恐龙本身一样独无一二。

其他一些科学家则认为,或许,二叠纪末期的确发过一次撞击,但撞击后岩石中保留下来的线索却远不及白垩纪样品中那样明显。在二叠纪末期,地球上的大片陆地形成了一块超大陆(名为“泛古陆”),被一片名叫“Panthalassa”的超大洋围绕着。一颗撞到海洋深处的小行星或彗星不会产生冲击变形石英,因为石英在大洋地壳中很罕见。这样的撞击也不一定会使铱分散到全球各地,为它抛到大气层中的物质远不及撞击陆地时所抛出的那样多。这样,要想证明大灭绝之类的更古老灭绝事件是天体撞击海洋造成的,科学家就必须寻找新的示踪物。

在粉墨登场的下一批撞击示踪物中,有一种示踪物——它最终被发现行程于陨石中和至少两个撞击陨石坑中——是因为科学家偶然发现了种新型的碳而得以露出真面目的。在我进入加利福尼亚州拉霍亚市斯克理普斯海洋学研究所攻读博士的第二年,我的导师、地球化学家Jeffrey Bada给我看了不久前的一期《科学美国人》杂志上登载的一篇文章(见本刊1992年2月号Robert F.Curl与Eichard E Smalley所著《富勒烯》一文)。这篇文章概略介绍了一类名为富勒烯的新型封闭笼状结构碳分子的发现过程(富勒烯又称“巴克敏斯特富勒烯”或“巴基球”,因为它们的形状酷似美国建筑工程师理查德·巴克敏斯特·富勒所发明的网格球顶状建筑物。)1985年,一组天文化学家和物理化学家和实验室中进行试验时无意中制得富勒烯,而当时他们的试验本意是要模拟碳团(或“星尘”)在某些恒星中形成的过程。进一步的实验揭示与其他几种固态形成的碳(金刚石和石墨)不同,富勒烯可溶于有机溶剂,这一性质可以证明它们的存在,Curl Smalley和Harold W.Kroto也因此而荣获了l996年诺尔化学奖。

知道了星尘是和铱一样搭乘宇宙埃小行星和彗星来到地球上之后,我们便决定在地球上的沉积层中搜寻这些奇异的碳分子。我们选择了一个已知的撞击坑,即加拿大安大略省已有18.5亿年历史的萨德贝里陨石坑来进行搜寻工作,因为该陨石坑有一层独一无二的富碳角砾岩内衬(角砾岩是爆炸震碎的目标岩石及其他沉降物的混合物)。同当初引起争议的Chicxulub陨石坑的情况一样,为了使大多数科学家相信萨德里陨石坑的确是撞击留下的痕迹而非起源于火山活动就必须找到冲击变形英和碎裂屑锥来作为证据,因为这两项特征据称是冲击波留在岩石中的证据。

由于富勒烯是一种纯碳分子,因此萨德贝里陨石坑的角砾岩便成了收集有研究价值样品的首选之地。我们在l993年进行了这项工作。利用富勒烯独无二的可溶性,我得以存实验室中把最稳定的富勒烯分子——即由60到70个碳原子构成的分子——分离出来。接下来还有几个关键的问题:富勒烯是否搭乘撞击物向地球,经受惊天动地的爆炸后得以存在下来?或者富勒烯是否通过某种过程在撞击事件的高温高压环境中产生出来?

与此同时,耶鲁大学的有机化学家Martin Saunders和他的同事以及罗彻斯特大学的地球化学家Robert Poreda发现了一种方法来解决这个问题。Saunnders和Poreda在1993年证明,富勒烯具有一种不寻常的本领,即能够把惰性气体(如氦、氖和氩等)捕集在其笼状结构内。1994年,当我和Bada一听到这一发现时,我们立刻就委托Poreda检验我们在萨德贝里陨石坑收集到的富勒烯。我们知道,在空间观测到的惰性气体的同位素组成(例如在陨石和宇宙尘埃中所测得的组成)与地球上的惰性气体同位素组成迥然不同。这就意味着我们可以通过一'种简单的方法束检验这种新奇的碳究竟起源于何处,那就是测定封闭在这些碳分子内的气体的同位素特征。

我们的发现直到今天都令我们吃惊不已。萨德贝里陨石坑的富勒烯所含的氦其成份与某些陨石和宇宙尘埃很相似。我们认为这些分子必定是经受住了极其猛烈的撞击爆炸后残存下来的,但这是如何发生的呢?地质学家一致断定,萨德贝里陨石坑的撞击物其直径至少有8千米。计算机模拟表明,这样大的一颗小行星或彗星在撞击地球时,它的所有有机化合物都将蒸发掉。或许更令人感到棘手的是,最初的研究缺乏陨石中存在富勒烯的令人信服的证据。

富勒烯得以经受撞击留存下来也使我们颇感意外。不过,说到陨石中存在富勒烯的问题,我们怀疑先前的研究人员没有认真寻找所有各种类型的富勒烯。在模拟星光的最初实验中,除了含有60和70个碳原子的富勒烯外,还形成了一旋较大的富勒烯分子。因此,我突发奇想,决定尝试一下从某些富碳陨石中分离更大的富勒烯分子,结果发现了整整一系列笼状结构碳分子,它们所含的碳原子最多达400个。同来自萨德贝里陨石坑的那些较小的富勒烯分子一样,这些大分子也含有来自天外的氦、氖和氩。

发现了陨石中存在巨人的富勒烯分子后,我和Poreda便决定在人规模灭绝有关的沉积层上试验我们的新方法首先我们重新考察了其他研究人员白垩纪末期遗址上发现的富勒烯样品。以莱斯大学的Dieter Heymann为首的一个研究小组此前已提出,这种新奇的碳是撞击引燃的大火所形成的烟灰的成份。这类大火所产生的高热可能足以把植物的碳转变成富勒烯,但它无法解释我们在富勒烯内发现的来自地外的氦。

在上述成功的启发下,我们想要弄清楚富勒烯是否是大撞击的可靠示踪物。与大灭绝有关的沉积物成了我们考察的下一个重点目标。2001年2月,我们报导了取自中国和日本二叠纪末期遗址的富勒烯试样中发现了来自地外的氦和氩。过去几个月中我们也开始着手考察南极洲的二叠纪末期遗址。对来自格拉菲特峰的样品进行初步研究后,我们断定富勒烯是存在的,而且含有地外氦与氩。这些二叠纪末期的富勒烯也与冲击变形石英(另一种直接的撞击示踪物)有关联。

虽然这些同大灭绝有联系的新撞击示踪物令人激动不已,但如果认为富勒烯就是大撞击的铁证,那将是误导人的说法。许多科学家仍然认为火山活动更有可能是大灭绝的起因。一部分科学家提出,宇宙尘埃是比富勒烯更恰当的撞击示踪物。另外一些科学家则质问为何像冲击变形石英和铱之类的证据在与大灭绝有关的岩石中如此罕见。而且,如果无法找到一个冲击陨石坑的话,他们对于大灭绝的撞击原因说将始终持怀疑态度。

最新的发现

尽管持怀疑态度的议论甚嚣尘上,但仍有一些科学家不为所动,坚持搜寻各种潜在的撞击陨石坑和示踪物。最近,澳大利亚佩恩市Agip石油公司的地质学家John Gorter介绍说,在澳大利亚西北部海岸外的一堆厚厚的沉积物下,可能埋藏着一个巨大的二叠纪末期撞击陨石坑。Gorter仔细研究了该地区上的一条地震线,此地震线提示存在着一个直径为200千米的圆形构造,名为Bedout。如果今后发现了冲击变形石英或其他撞击示踪物,从而证明这一构造就是一次改变地球生物命运的大撞击的撞击点,那么它的位置正好就可以解释为何我们在中国、日本和南极洲——而不是匈牙利和以色列——发现了起源于地外的富勒烯:前面几个地区距这一假设的撞击点较近,而后面几个地区则离得相当遥远。

同样令人鼓舞的是,研究人员最近发现了其他一些疑为撞击直接产生的示踪物。2001年9月.日本东北大学的地球化学家海保邦夫及其同事报道说,土中国眉山收集到的急剧灭绝和地外富勒烯证据的那一批二叠纪末期岩石中,又发现了存在着撞击变质的铁一氧化硅一镍晶粒。据报道,世界各地的其它几个白垩纪末期撞击遗址也都发现了这类晶粒。

即使缺乏陨石坑或其他直接证据,我们仍然可以通过寻找急剧的环境或生物变化来确认撞击的发生。事实上,2000年,华盛顿大学的Peter Ward及其同事报导说,在南非卡鲁盆地的二叠纪末期岩石中,发现了有根植物急剧消失的证据。若干研究小组也介绍说,在某些已有2亿年历史的三叠纪末期岩石中,海生物种的生产能力出现了与大灭绝(五大灭绝事件中的第三次事件)有关的急剧下降。这类以碳同位素值的变化为标志的生产能力急剧下降与白垩纪末期的一次类似记录存在着相关性,而白垩纪末期曾发生过一次大撞击的事实几乎没有科学家表示怀疑。

只有经过更周密的研究,才能确定新的撞击示踪物——包括撞击的直接产物及生态急剧变化的间接证据——能否被证明是经得起长久考验的可靠证据。目前研究人员已经证明,在地球上已发生的5次最严重的毁灭性生物危机中,有3次的岩石记录里可以找到若干方面的撞击证据线索。至于分别发生在4.4亿年前和3.65亿年前的另外两次大灭绝,其铱含量冲击变形石英微球粒、可疑陨石坑以及生物生产能力的急剧下降等证据也有所报导,不过撞击与灭绝之间的因果关系只是相当勉强的。但是必须指出,在白垩纪末期岩石中所发现的那些典型示踪物,即使也存在于与更古老的大灭绝有关的岩石中,由于年代的久远,这些证据不会像白垩纪末期的岩石那么有说服力。

曾经发生过多次猛烈撞击这一设想本身就非常能引起人的兴趣。然而,或许更有趣的是越来越多的进象表明这些破坏性极强的来横祸可能是推动生物进化的必要条件。例如,大多数古生物学家认为,大灭绝为恐龙开辟了先前被其他动物所占据的生境,从而使恐龙家族得以盛极一时,称霸世界。同样,恐龙的一命呜乎使哺乳动物得以兴旺发达。因而可以说,正是引发这些大规模灭绝的事件——不论是什么样的事件——使得我们人类有机会出现并发展起来。随着研究人员进一步在世界各地找到更多的撞击示踪物,地外天体的撞击看起来越来越像是地球生命史上还没有破案的最大谋杀事件的罪魁祸首了。

概述/大撞击

l 过去6亿年,地球曾遭到大约60颗直径为5千米以上的陨石的撞击,它们中最小者也会在地球上留下直径达95千米的陨石坑。

l 绝大多数科学家认为其中的一次撞击造成了恐龙的灭绝,然而,一直没有他几次大灭绝与大撞击在时间上吻合的有力证据。这一情况直到最近才有所改变。

l 研究人员在地球上5次最严重的大灭绝的遗址上发现了古老的撞击线索,其中最严重的一次撞击将地球上90%的物种一扫而光。

它们对地球虎视眈眈

加紧搜寻近地小行星

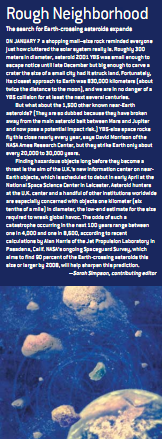

2002年1月7日,一块如超市般大的岩石提醒我们每个人,太阳系实在是相当的拥挤。2001YB5号小行星的直径只有300米,小得直到去年12月底才被人们察觉到,但是,如果它撞上地球的话,那就足以在地面上撞出一个小城镇那样大的坑。幸运的是,它离地球最近时也在93万公里以外(相当于月地距离的两倍),而且至少在今后几个世纪中我们都用不着为YB5可能撞上地球而担惊受怕。

但是其他1500颗已知的近地小行星的情况又如何呢?(之所以称之为“近地”小行星,是因为这些小行星已经脱离了火星和木星之间的主要小行星带,现在它们运行在可能与地球相撞的轨道上)美国航空航天局(NASA)艾姆斯研究中心的David Morrison说,几乎每年都有与YB5小行星差不多大小的空间岩石飞到离地球这样近的地方,但是它们撞上地球的机率只有每二万到三万年一次。

在危险天体真正威胁到地球之前尽早发现这类天体是英国新建的一个近地天体信息中心的宗旨。该中心于今年4月初在英国莱塞斯特市的全国空间科学中心开张。英国的这个中心以及世界各地其他若干机构的小行星搜寻者将特别注意那些直径在1千米左右的小行星(1千米是能够造成全球性大破坏的小行星直径估计值的下限)据美国加利福尼亚帕萨迪纳喷气推进实验室的Alan Harris的最新计算,今后100年中发生这样一次大灾难的可能性为4000分之一到8600分之一。NASA目前正在实施的空间卫士巡天项目计划到2008年将找到90%的直径为1千米以上的近地小行星,此计划完成后将有助于使上述估计值更加精确。

【武晓岚/译 曾少立/校】

请 登录 发表评论