往来于行星之间的公共汽车

James Oberg,Buzz Aldrin

James Oberg和Buzz Aldrin认为,地球与火星之间的重力助推轨道将节约运送人员和设备的成本。

作为人类跨入太空的最初尝试,化学火箭给了我们很好的帮助,驾乘着这种火箭往来于地球与月球,我们中一位——Aldrin可以证实这种技术的价值。确实,到太空中最近的邻居去旅行,仅用化学火箭是值得的。

甚至火星,作为太空中最可能的下一个目的地,仍将是沿用化学火箭。要将载人飞船送到这个行星所需要的燃料是如此之大,以致几乎所有载人火星探测方案都要求在火星表面生产大量燃料以便返回时使用。这一要求使载人火星探测计划风险更大,也更复杂。另一方面,更强有力的等离子火箭应用到人类驾驶的宇宙飞船上可能仍需十年之久。

我们认为有一个折中的方法:实用化学火箭并利用重力助推的优势来增大推进器的有限推力。这种远足的旅程,就是任务的设计者在发射航天器时使它的飞行十分靠近一个天体(通常就是一颗行星),这样天体的引力作用将改变航天器的速度,这个方法通常用来提升那些飞往太阳系外层行星的探测器的速度;不用这种方法,要飞到外层行星几乎是不可能的。飞行任务控制者开始使用重力助推是在七十年代将水手(Mariner)10号送到水星,得到了来自金星引力场的助推,先驱者(Pionneer)11号借助于木星飞向土星;以及旅行者(Voyager)1号借助于木星巨大引力场的弹射,现正以每小时62000公里的速度飞速穿行于星际空间。即使在地球与火星之间没有大的天体,两个星球之间的飞行仍可以利用它们的重力带来好处。

原来如此

重力助推法就象橡皮球从墙面弹回。按照这种比喻,航天器就象橡胶球,行星就似一堵墙,当球从墙面弹回,其弹回的速度的高低取决于球碰到的是迎面而来的墙还是退后离去的墙,数学关系可以用牛顿物理学的基本原理来描述动量守恒。球的动量变化是与墙的相反的动量变化衡的。

在重力助推中,航天器与行星的引力场弹性地“碰撞”。当航天器飞近行星,如果行星正运行进入航天器轨道的弧形内.飞行器“弹回”的速度将比它靠近行星时的速度快。正如球从墙上弹回时动量守恒一样,行星的动量改变与航天器是一样多的,由于两者间质量巨大的差异,行星速度的改变是微不足道的。

行星的质量越大,它政变航天器轨道的力量就越大。木星,这个所知的太阳系中最大的行星,它可以使飞行器相对于它的方向改变160度,飞行任务控制者不仅可以改变在现有轨道平面内航天器的速度和方向,他们也可以将航天器送入一个新轨道面,这个轨道面与围绕太阳运行的所有行星的轨道面都不一样。

重力助推如何帮助将人送到火星上去?答案是利用重力助推有针对性地调节循环飞行的航天器的航线。当循环航天器在来回重复的巡航过程中,地球和火星的重力将以作为航天器轨道的主要调节者,就象公共汽车根据安排好的线路,在两个星球间穿梭运输人员和货物。通常循环航天器不必减速进入围绕火星的轨道,更不必从火星表面飞回地球。基本概念的提出已有三十年,并且继续产生着一些新颖的飞行计划.我们为在讨论载人火星探测的问题时,这些计划应当受到更多的关注。

重力助推循环飞行器的慨念是富有吸引力的,因为它将使推进飞行调整所需的次数减少到最小为了支撑人类进行星际航行。大量的生命维持设备是必需的,所以每进行一次这样的飞行调整所需的燃料的量都是巨大的(见“如何飞往火星”)。

太空中的城堡

循环飞行器的概念可追溯到八十年代,Alan L. Fdedlander和John C. Niehoff(两人当时都在科学应用国际公司工作)描述了一个系统:一些长寿命的空间居住地(他们称之为城堡)可以设置在太阳系的某些轨道上,使之能周期性地接近地球和火星。在长达两年或更长时间的星际航行过程中,宇航员将占用这些城堡。然后,在与火星或地球短暂的遭遇过程中,旅行者将使用更简单的交通工具(“出租车”)往来于城堡与行星之间,城堡可以使用离子驱动之类的推进技术,重新补充物资,这类技术虽然是高效率的,但对人类乘员来说未免是太慢了,搭乘出租车在城堡与行星之间旅行将花大约一周或更少的时间。

按照最初的构想,城堡在围绕太阳的轨道中大约每5年遭遇一次地球,每3.75年遭遇一次火星,在第二个计划中,城堡将每3年接近一次地球和每7.5年接近一次火星,两种方法没有哪一种的轨道会在与行星的遭遇中被显著地改变。所以,重力助推在较早的方案中没有被考虑。

1985年Aldrin提出了一个太空站的循环轨道.太空站每次飞掠地球时,重力助推都将产生决定性的作用。城堡也是环绕太阳运动的。但这个方案将利用一条其距太阳的最远点(即远日点)远在火星之外的轨道对星际旅行加速。这个方案主要的优点在于航天器将每2.7年与每一个行星都有遭遇,并且行星到行星之间旅行的时间将减少至6个月。这个方案的缺点是,为了使循环居住地保持在这条有利的轨道上,需要定期进行推进调整。由于这种调整是没有时间限制的,所以可以用高效率、低推力的推进系统来进行调整。

此外,最关键性的调整之一将主要由重力助推来实现,空间站和火星之间遭遇的间隔时间不是火星年的数倍。因此,每次空间站接近火星时,火星都处于相对于太阳系的一个不同位置上,这样,每次空间站的轨道都不得不调整,使其能遭遇到行星。用专业术语来说就是:飞行控制者必须转动空间站轨道的共点线(即从近日点——最靠近太阳的点——到远日点的连线),使得计划飞行至下一次与火星的遭遇时,能达到在时间和空间上恰好重合。Aldrin发现,轨道的转动可以在空间站掠过地球时通过重力助推来完成。

由于太空站轨道呈扁长形,它将以一个相对高的速度与地球(特别是与火星)遭遇。假如是较重的太空站,不得不减慢速度重新进入,过高的速度可能是个问题。但太空站不必减速,因为乘员将使用出租车往返于行星。

尽管有这些优越性,但要比较循环飞行器方案与更传统的火星探险方式两者的成本仍是困难的,显然,大量的基础设施要建设并送入轨道以实现循环飞行器方案。然而,一旦启用和送入轨道,这些基础设施应可以将数十人——甚至数百人一送去火星。计算要运送多少乘客才不会亏损是相当困难的,因为有很多因素无法确定例如究竟需要多少太空站,建造、发射、供给并维护这些太空船的费用如何,以及采用一次性使用火箭进行这样的使命将有多少花费。

改进的循环飞行器

Aidrin一直在推敲有关循环太空站及火星探险的想法。在他最新的构思里,太空站将以较低的速度沿着运行轨道与行星相遇,使得在太空站与行星之间的旅行有更充裕的时间和灵活性。与简单的地球-火星-地球-火星轮流遭遇的方案不同,最新的方案将利用天体力学给空间站加上在火星和地球的“住留时间”(“dwelltime”)。

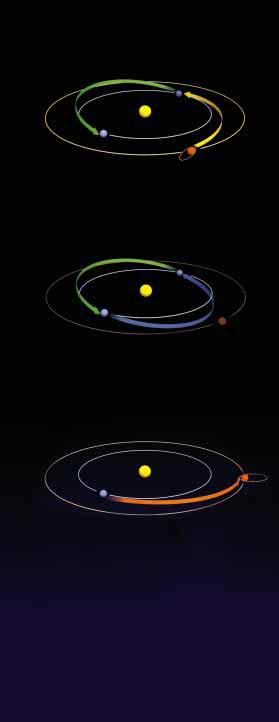

在这个计划里,单次的掠过地球将成为多次的火星-地球-地球-地球-地球-火星遭遇系列过程(见图2的解释)。在航线的地球部分,太空站仍然处在一个类似地球围绕太阳的轨道上,但每6个月它将掠过地球,借助地球引力场的帮助凋镳轨道以进入下一次的遭遇,在太空站掠过火星时也有一段住留时间,在这段时间中.太空站等待地球进入将其带人返同旅程的位置此航线每52个月重复一次,在这段时间里火星与地球有两次相会(两个会合周期)。

为了实现半年一次的飞越地球的调整,控制者将利用地球的重力改变宇宙飞船围绕太阳的轨道面,使之与地球的轨道面的倾斜度大于10度,而运行周期与地球一样(一年)。这个循坏飞行器策略利用三次这种背对背的飞行(或者是一次6个月的遭遇以及其前或其后的一次12个月遭遇),接后由重力助撞使飞船进入飞向火星的旅程。目前国家航空航天均计划利用地球-地球6个月一次遭遇的轨道,实现火星样本返回任务(时间确定在2005年)和CONTOUR探索科学任务。

让空间站在火星有一个住留时间存在许多挑战。在典型的循环轨道接近速度情况下,火星的质量不能使宇宙飞船的轨道偏转哪怕是10度。所以,控制者可能不得不利用火星重力助推,或许还要加上一个小的推力调整使宇宙飞船的飞行转向内太阳系。飞行器于是将遭遇金星,而利用它的类似地球的引力帮助自身返回,实现另一次与火星的相遇。

加利福尼亚帕萨迪纳喷气推进实验室的Dennis V. Bymes最近分析了相似轨道类型。Byrnes作为喷气推进实验室航天和飞行任务处副主管,证实了一种循环飞行的可行性:利用三个太空站沿某一轨道运行,该轨道包括三个会合周期(大约为78个月),其中有5次飞越地球,每次间隔一年,每两次飞越地球之间与火星遭遇一次。该系统提供每26个一次的从地球到火星,或从火星到地球的旅行机会。

Byrnes的分析强调了这样一个事实:太空科学家在人类星际旅行的循环飞行适用性方面只是做了些肤浅的研究。随着他们通过一系列逐步改进的飞行设计不断地完善其构想,科学家将使下面这一前景变得更具可能性——即人类终将有一天依靠这一异常灵活和可靠的方式到达这个红色的行星——不是一次,而是一次又一次。

[曹书朝/译 郭凯声/校]

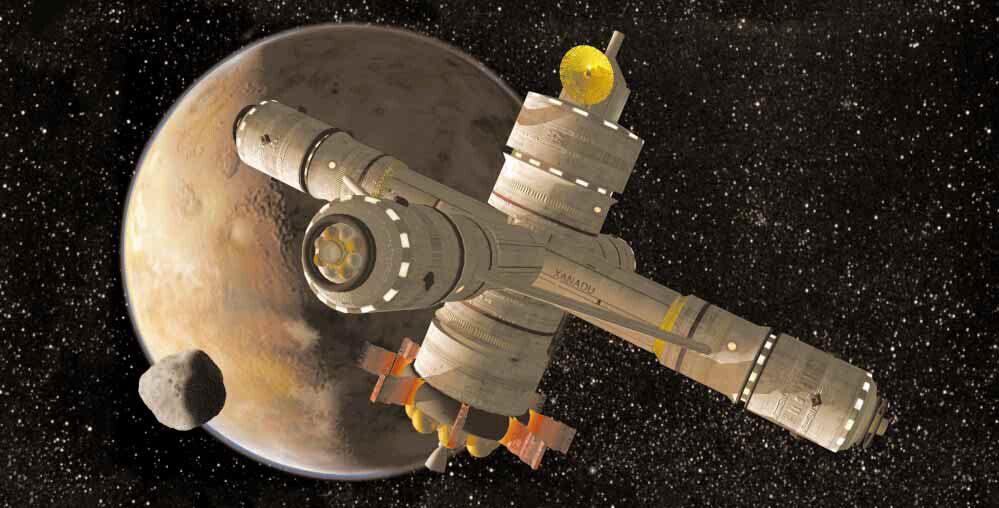

图1 围绕火星在轨道中运行的城堡,在十字臂端头有四个对接口,已接受补充物资的飞行器和往返于行星的“出租车”。食物和供给贮藏在臂中,其中一个臂可能有一个小型的温室。中心部分所分成的四个生活区包括一个十分严密的防止太阳耀斑的掩蔽部。如果它是核动力,飞船还将有散热器以排除引擎的热量(底部)

图2 循环轨道将太空站从火星送到地球(黄色,上图),然后,沿绕太阳的轨道飞行,航天器将周期性的重复遭遇地球(绿色和蓝色,上图和中图),在这个过程中,它将利用地球的重力扭转其航线,当再次回归火星,它将形成一条扁长的“靠泊”(“Parking”)轨道(下图)

请 登录 发表评论