地球有一种不规律的“心搏”,可从该行星内深处释放出巨热能。地球最近的一次“搏动”发生于1.2亿年前。

1989年12月13日凌晨1时,我在科学钻探船JOIDES Resolution船舱,我的床位上被毗邻舱的庆祝声所吵醒。由于我反正必须在4时去换班,所以我溜进了隔壁房间去参加庆祝。我们考察队的古生物学家刚向我们的首席科学家之一、现在艾克斯-马赛大学的Yves Lancelot报告,在我们已钻探了3英里深的西太平洋海底钻孔中发现了侏罗纪的微体化石。两天后,钻探已达到火山基底——距今大约1.65亿年的侏罗纪中期洋壳的谜底揭开了。终于我们有了极长时期以来一直保持在原来位置的世界上最古老的深海沉积物和火山岩的确凿证据。

在随后的日子里,我在思索为什么这种探索花了这么长的时间呢?我的同事、亚利桑那大学的Clement G. Chase、拉蒙特-多赫蒂地质(地球)观察所的Walter C. PitmenⅢ,得克萨斯农业和机械大学的Thomas W. C. Hilde和我于70年代首先考虑了这个问题。这不是一个很小的目标。我们已根据地球物理数据预测,西太平洋中一个如美国大陆面积一样大的区域应属于侏罗纪,距今大约1.45亿到2亿年。但是,无论什么时候我们在这个区域挖掘或钻探,几乎都总是发现称作玄武岩的岩石,它是在白垩纪中期由火山喷发而形成的,其年龄—般在0.8亿至1.2亿年,没有更早的。第一批这种玄武岩样品是由斯克里普斯海洋研究所一次早期考察于1950年从太平洋山脉中挖出,但是直到JOIDES的发现为止,地质学家在回答关于似乎总是存在的白垩纪中期玄武岩或可能存在底层侏罗纪物质的起源这些问题方面没有多大进展。

1989年的发现提供了某些定性的答案。较老的沉积物和洋壳于白垩纪中期被我们现在称作火山物质的一次“超地幔柱”所埋藏。最终,我们于70年代初期的地球物理学假想也得到了事实的支持:在西太平洋存在着侏罗纪地层。我们已有这种地层的样品,并把它保藏在JOIDES Resolution的船舱中。

因为我是一名地球物理学家,我试图定量描述地球及其演变过程。我打算测定西太平洋白垩纪中期超地幔柱的范围,希望获得关于它的起源的一些资料。可是说与做完全是两码事。你测量什么?如何测量它?我甚至还不知道什么是“正常的”,因此又如何能描述这种“异常的”白垩纪中期超地幔柱活动幕呢?这个问题必须延伸到超出白垩纪中期西太平洋的时间和空间框架之外。我决定研究所有洋盆在它们整个历史中洋壳——主要是如玄武岩之类的火成岩,它形成海底以下的固体基底——的形成速度。这样,白垩纪中期的异常,无论是什么东西,都将在这一背景下突出出来,似乎还能得到关于下一次超地幔柱时期的线索。

在白垩纪中期,广泛的火山喷发很快地就覆盖或形成了广阔的海底。可是一般的海底扩展却以较慢的速度、更有规律的方式形成大部分洋壳。在此过程中,洋壳对称地离洋中脊越远越古老,而在洋中脊,液态岩浆从地幔冒出,然后冷却并固化。当新的岩浆不断升起,较老的洋壳从喷发中心筏离,进入脊的两侧。因此,任何特定的地壳部分都像是在两个相同的传送带之一上一样,沿相反的方向从洋中脊迁移开。

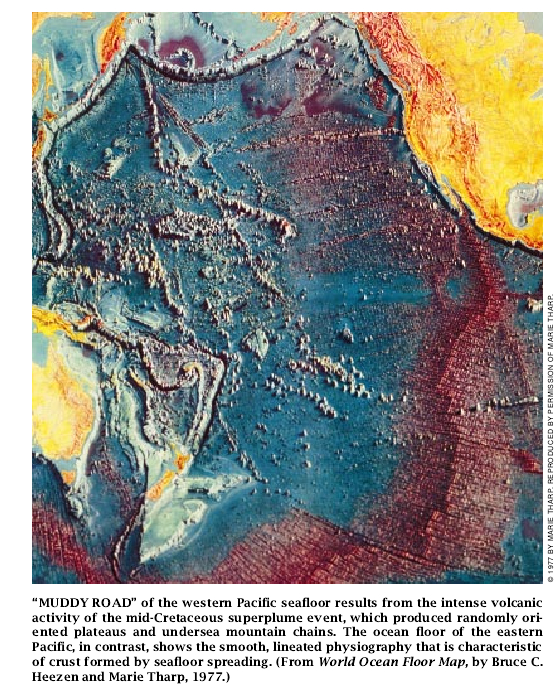

以扩展形成的洋底区域——称为深海平原——被与洋中脊成垂直的深海丘陵和断裂带有组织的行列所覆盖。但西太平洋尚未看到这种现象,它的自然地理更像三月新英格兰的泥泞公路,构成了西太平洋“泥泞公路”的高于深海丘陵的看上去无规则走向的海山和海底髙原链,在整个这些地层中无系统的年龄梯度。它们共有的唯一特征是它们几乎均系白垩纪中期形成,在这方面来说,我们甚至知道它们的年龄。

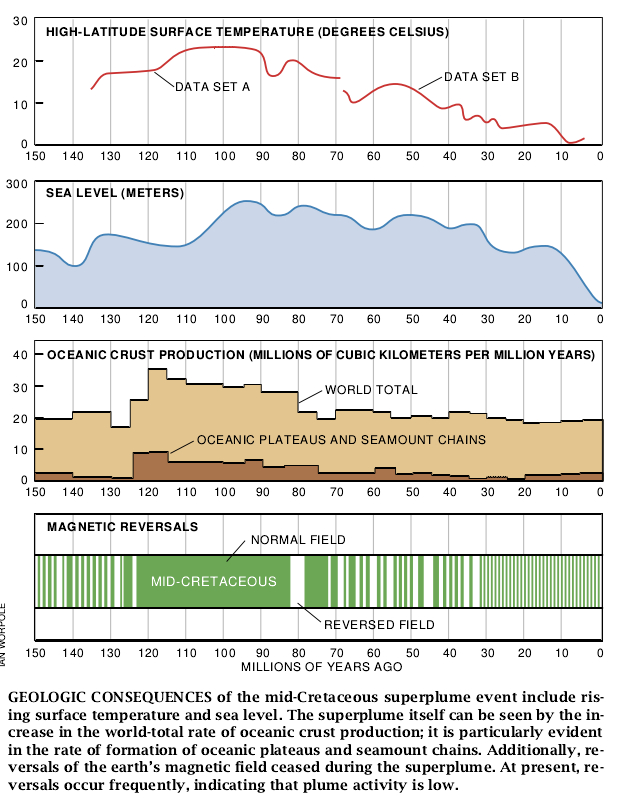

我们调查的第一步是测量洋壳生成的变化速度。为了测定这一速度,我搜集了关于海底面积和年龄的资料,并估计了这些洋壳的厚度。我得以计算过去1.5亿年的上述变化速度,接近追溯到世界洋盆的最大年龄。总的洋壳生成的这些计算清楚表明了白垩纪中期的超地幔柱。

搏动开始

世界总柱式图表明,地幔柱于1.2亿至1.25亿年前突然活跃起来,此时洋壳的形成在约5百万年的期间翻了一番。这次搏动开始后洋壳的形成很快达到最高峰。接着在随后的7千至8千万年期间内或多或少呈线性递减,并在3千至4千方年前恢复到这一活动幕之前相近的值。洋壳形成的这一白垩纪中期的超地幔柱在全球范围内是很显著的。但仅是这次搏动的存在还不能表明它的原因。

我认为这谜的关键可能在于海底高原和海下山链的发育。在白垩纪中期,这种构造形成的速度与总的形成速度同时突然增加,它以类似的突然活跃开始,接着一个长时期的递减,恢复到正常值。虽然这次搏动达到最髙峰时的最大振幅小于世界总曲线的振幅,但是相对的增加大得多。洋壳的总产额最初倍增,而海底高原和海山的产生却增加4倍。因此不管是什么东西产生了超地幔柱活动幕,它也对海底高原和山脉链的形成有最强的影响。

是什么原因产生了这些海下高原和海山链的?其他研究人员已独立地倾向于这种观点:它们是由于地幔过热,物质密度降低而漂浮上升的深处物质的地幔柱形成的。特别是由这些上升地幔柱引起的最初大量的迅速喷发形成了海底高原。这种上涌偶然发生在大陆上,我们可直接对它们进行研究。如巴西的巴拉那玄武岩、印度西部的德干暗色岩和俄罗斯北部的西伯利亚暗色岸这类有奇特名字的地区,是由横跨数百公里、厚1或2公里之广阔范围的玄武岩流组成。海底髙原的特征类似于大陆髙原,但前者更大。例如,估计最大的海底高原(西太平洋的翁通爪哇)是最大陆地髙原(德干暗色岩——Deccan Traps)的25倍。

海山链从海底髙原蔓延并逐渐减弱,是由上升地幔柱物质顶端之后和之下的物质构成。因为这些地幔柱是相对固定的,同时覆层构造的板块在地球表面水平漂移,在此山链中随后的喷发记录了板块的运动。因此,这些海山链应该是次最老的,(仅次于它的母体海底高原),并画出了一条越来越年轻的海山之路径,如果通向深地幔的“烟囱管”仍然是活的,那么这些年轻海山终止于一座活火山。最著名的这种海山链是夏威夷群岛,它在水下一直延伸到该群岛的西北部,它的隆起之地幔柱体系至今仍存在于夏威夷岛之下,那里的火山喷发继续在隆隆作响。这个群岛和海山越往西北就越老,因它们在太平洋板块上筏移开,而该板块在一个固定的地幔柱位置上向西北方向移动。

一旦我意识到,受白垩纪中期火山活动影响最强烈的洋壳特征——海山链和高原——分别是由地幔物质的地幔柱形成,则假定这整个异常是由比正常范围大得多的地幔柱活动形成的,是一个小小的合乎逻辑的步骤了。因为我生活在有上层倾向的社会里,所以我将它定名为“超地幔柱活动幕”。这次超地幔柱的最初搏动约在1.2亿年前到达地球表面,这次强烈的火山活动突然开始并在整个白垩纪中期持续不断,历时几千万年,之后才逐渐平息下来。

过热的地幔柱

这次超地幔柱活动幕很可能是由一个或几个巨大的地幔柱上涌而形成的,它通过易变形的地幔而上升,在地球比较坚硬的,称作岩石圈的外壳之基部扩展开来,并喷发到海底。虽然太平洋受到最强的影响,但甚至在印度洋、南大西洋和加勒比海也存在此超地幔柱事件的证据。所涉及的太平洋地区可能横跨数千公里,与受今天地幔柱活动所影响的区域面积成鲜明的对照,后者一般为前者的十分之一。

我怀疑过热的地幔柱从地幔的最基部上升,并影响外地核下部地球磁场的逆转过程。在地幔柱形成的地壳的生成速度和地球磁场的逆转频率之间存在一个总的反相关。例如,在强烈的地幔柱活动时期,包括白垩纪中期,几乎未发生过地磁逆转。相反地,当地幔柱活动缓慢时,地磁的逆转以创纪录的频率发生,现在的情况就是这样。为什么地球磁场的极性实际上逆转这仍然是个谜。约翰斯•霍普金斯大学的Peter Olson和我认为,地壳形成和磁场逆转之间的相关性可对弄清逆转怎样发生和确定地幔柱物质的来源提供一个线索。我们相信,地核“沸腾速度”的加快于某种原因使得地磁的逆转变得更加稀少。此外,这种联系可以揭示关于下次超地幔柱到来的信息。

外地核内的沸腾铁水几乎肯定是地球磁场的来源。这种熔融的铁是一种极好的导电体,铁及其相关电场的对流运动产生了地球的磁场。熔融铁散发的热量通过传导过程穿透这沸腾槽的盖即地核-地幔界面。这些热量恰好在该界面上方地幔最下面的100至200公里固体硅酸盐岩石内被吸收。这个过程一直持续到积累足够过量的热。然后这过热的、密度降低的下层地幔之浮力克服覆盖的冷却器,即更致密的地幔岩石的粘性。地幔物质的巨大地幔柱通过地幔上升近3000公里,最终在地表触发了火山喷发。上升的物质从最低层的地幔带走了热量,使外地核甚至比以前更加猛烈地沸腾。

全球效应

最近这些大的倾覆作用,作为白垩纪中期超地幔柱活动幕爆发于1.2亿至1.25亿年前,在这时暴露到地表来的大量这种物质仍留下“泥泞公路”效应,这在西太平洋海底至今仍然可感。这一活动幕在短时期内使生成洋壳的全球总速度增加一倍,必然有惊人的地质后果。白垩纪中期的特征是由超地幔柱产生的几种极度的异常。

第一个或许是极少争论的全球效应是在世界范围内海平面上到比现今海平面高250米左右。假定地球上海洋中海水总量不变,海平面的上升就是海底平面相应上升的反映。新近形成的地壳之上的海洋异常地浅,因为地壳和下层岩石圈仍然相对较温暖、密度低,因而是在膨胀。当上述两层冷下来,它们就会收缩,使海底下沉。这种膨胀和收缩的现象可解释为什么洋中脊(在这里正在形成新的地壳)上升到在两翼发现的更老的、更深的地壳之上。如果异常多的新地壳迅速形成——如在白垩纪中期搏动开始时——那么平均海底平面将升高,而海平面将相应地上升。在白垩纪中期,升高的海平面淹没了许多今天已是陆地的地方。例如,我的出生地衣阿华州那时是在海洋的底部。当水回落时,它留下了灰岩和白垩的沉积物,包括英国多佛有名的怀特利夫斯(白悬崖)。

由于超地幔柱活动幕的结果,地球表面的温度也增高。当熔岩喷出时,释放出某些化学物质,包括二氧化碳。白垩纪中期大气中较高浓度的二氧化碳导致天然的温室效应,使全球的温度上升约10摄氏度。研究这个时期二氧化碳含量增高的效应可揭示未来地球气候的可能情况。化石燃料的大量燃烧和大规模的森林破坏,继续使当代大气中二氧化碳含量增高。

在白垩纪中期还沉积了过量的有机碳和无机碳酸盐。这种沉积增大与海平面和大气温度的增高有关,我们已经知道这是超地幔柱活动幕的结果。称作浮游植物和浮游动物的微小植物和动物是在日光能穿透的浅海层浮游生存。异常温暖的海洋伴随着大气的自然变暖,使得白垩纪中期浮游生物明显兴旺起来。在正常情况下,当这些有机体死后,它们的躯体沉入深海,由于下层海水的压力极大,它们很快溶解。但在白垩纪中期,许多死的有机体却落在被淹没的大陆上。骨骸中的碳未在浅水中溶解,而被保存下来。其中有些形成了白悬崖。有的被埋得很深,最后转化成石油。如此生成的石油高达世界石油供应量的50%。具有讽刺意味的是,白垩纪中期温室效应的这一结果,可能为下一次温室幕创造了燃料。

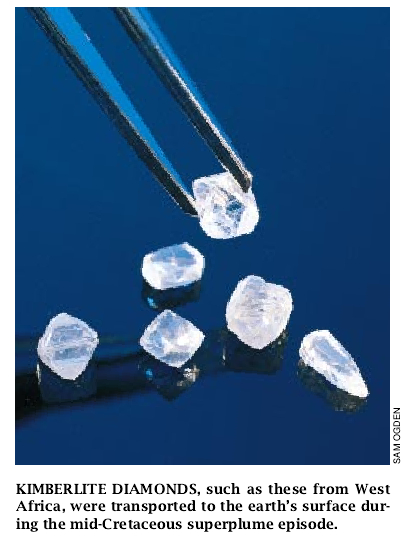

与白垩纪中期超地幔柱相关的其它地质异常,包括极大一部分地球钻石沉积的位置。钻石是由纯碳原子组成,被地表以下至少200至300公里处所存在的压力挤压成最紧、最致密的堆集形式。大多数钻石甚至在地质时间范畴内也是很古老的,已形成10亿多年之久,但据阿默斯特马萨诸塞大学的Stephen E. Haggerty认为,它们有许多是在白垩纪中期被带到地表的。它们是沿着被称作金伯利钻石管的火山构造(因南非金伯利的一个矿区而得名)搬运上来的,该管深入到地壳中,或许深至上地幔。上升的地幔柱可能将钻石从地幔内的源头撕开,并以它们的固体、原始状态提升上来。

沿北美和南美西部海岸的大部分山脉之形成受这次地幔柱活动幕极大的形响。北美西部的塞拉内华达山脉和南美西部的安第斯山脉是在白垩纪中期被太平洋地壳潜没到北美和南美西部下部增加所产生的。当海洋岩石圈被推向相邻地块以下并再循环入下面的地幔时,潜没紧邻陆地发生。记住由于邻近喷发地幔柱,所以太平洋海底扩展的速度急骤增大。如果地球的直径保持不变,有的部位升起,必然有的部位会下降。只要海底的生成增加,潜没的速度也会增加。异常大量的洋壳深深推入北美和南美西部海岸线以下。当地壳和伴随的海洋沉积物沉入地表几百公里以下,随着温度和压力的增大,最低熔点的矿物变为半液体状。某些相邻大陆地壳也因摩擦热而熔化。这些熔融岩浆结合物因密度降底而回升到近地表,然后固化生成山脉的花岗岩心,这是美洲西海岸的溶岩塔。

下一次搏动

大多数地球的地质史是其真正的起源在地球深处(约在我们脚下3000公里)的事件所控制。这里介绍的情况仅仅暗示了会引起地核-地幔界面的物质以零星脉冲的方式上升并影响地表环境的动态过程和相互作用中的很少几种。最近的这些活动大大改变了地球气候、表面构造和化石燃料及矿物的供应。

我们对研究先前超地幔柱活动幕的证据现在仅仅是开始,争论主要是关于地球过去“必搏”的速度。地球已明显从最近的超地幔柱事件的影响中平息下来,但下次活动幕将在什么时候发生还是一个疑问。在过去的4千万年中,海底高原和海山链的产生已大为放慢。海平面已降至创记录的低,因为我们现在处于一个冰期中期的短暂间歇中,现在全球气温描绘为“冰室”更为合理,而不是“温室”。正如对超地幔柱活动微弱时期所预料的那样,地球磁场比过去逆转更加频繁,在地幔基部存在很大的温度异常,表明地核下沸腾速度较慢。目前估计在地幔最下面的100至200公里,温度增加1,000至1,500摄氏度。

自上次超地幔柱事件以来已有1.2亿年之久,而下一次超地幔柱活动仅是时间早迟而已,但我们尚不能预测它什么时候发生。作为科学家,我们的处境有点像一个农夫,当土拨鼠在二月二日没有看到自己的影子时,他试图预言春天的来临。我们只能说,下一次超地幔柱活动幕即将来临。

【刘义思/译 郭凯声/校】

请 登录 发表评论