谁是人类的祖先?

Kate Wong

法国普瓦蒂埃市。Michel Brunet把达块裂开的褐色头盖骨,从内衬泡沫、外加大锁的金属小盒中取出,小心地放在我面前的桌子上。它大小如椰子,鼻部不太明显,厚厚的眉骨凸起在石质眼窝的上方。在我这个外行人看来,它的脸乍一看显得陌生,再一看又让人莫名地觉得眼熟。而对于普瓦蒂埃大学的古生物学家Brunet来说,这是一张他找了26年的一位失踪亲戚的脸。这位化石搜寻老手喃喃自语:“他是最古老的、最最古老的原人。”

![1505679528138838.png ~5C0L}[$_])62F[_QZEJ)]S.png](/resources/image/20170918/1505679528138838.png)

2002年7月,Brunet及其团队的发现一经公布,立即在古人类学界引起了轩然大波。它出土于乍得北部Djurab沙漠的沙暴沉积层。这一完整得出奇的头骨,现已被命名为Sahelanthropus tchadensis(人们用当地的戈兰语给它取了一个外号Toumai,意为“生命的希望”,据测定它的年代距今已有近700万年,也许是有案可查的最早的人类祖先。Brunet说,它生活的年代距人类与现存的人类最近的亲戚黑猩猩在进化史上分道扬镳的年代“只有一指之差”。

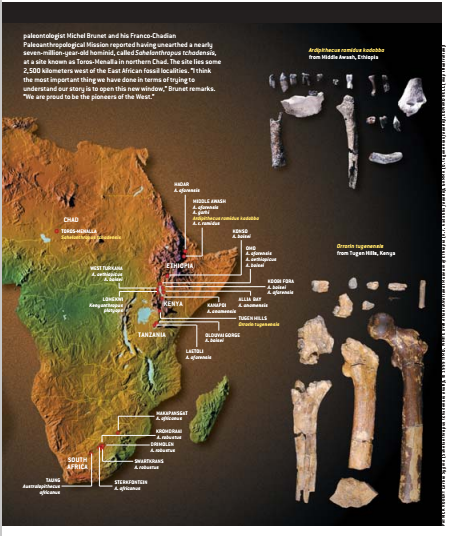

在不到一个世纪以前,只有少数几位启蒙者具有人类的类猿祖先起源于非洲的思想。非洲是人类近亲大猩猩和黑猩猩如今的栖身之所,1871年,达尔文预言人类的最早祖先将在那里被发现。但是直到50多年后,支持达尔文这一思想的证据才浮出水面,当时维特沃特斯兰德大学的解剖学家Raymond Dart认为,在南非陶恩出土的一件头盖骨应当属于现已灭绝的一个人种,他称其为Australopithecus africanus,即“非洲南猿”。然而,Dart的说法刚一露头就成了众矢之的,有人冷淡地表示怀疑,有人直截了当地反对。对Dart的观点看不顺眼的人声称,这些化石不过是一只年轻大猩猩的遗骨。后来人类学家又发现了另一个南非人种(现称为A. robustus),这才最终证明Dart是对的。但是,古老的类猿人类祖先起源于非洲的主张,直到上世纪50年代后才被广泛接受。

其后数十年间,Leakey家族成员及其他古人类学家在东非又发现了一些化石。到20世纪70年代后期,南方古猿的阵容进一步壮大,添加了A. boisei,A. acthiopicus以及A. afarensis(即著名的Lucy及其同类,它们生活在距今290万年到360万年的上新世时期,是我们人类的祖先)。每一种南猿都有其适应其自身特定生态环境的特征,它们都是两足行走动物,颌部厚实,臼齿发达而犬齿较小,与家族树上距今更遥远的上新世四足猿类迥然不同。但是,要想考证A. afarensis之前的人类起源,就必须填补化石资料上从距今360万年到1200万年的这一巨大空白。研究人员想知道,Lucy的祖先是谁呢?

![1505679567374154.png ]7RL5L%QU59YV)JL@P[PJCV.png](/resources/image/20170918/1505679567374154.png)

尽管工作人员进行了广泛的搜寻,但在将近20年的时间里,始终未能找到一块那个年代的特征化石来回答上述问题。不过,到上世纪90年代中期,研究人员总算时来运转了——由肯尼亚国家博物馆Meave Leakey率领的团队宣布他们发现了距今400万年的一个人种A. anamensis。它的特征比Lucy略微古老一些,因此可以相当有把握地说它是Lucy的祖先[参看本刊1997年第10期Meave Laekey和Alan Walker所著《非洲早期的人科化石》一文]。几乎与此同时,美国加州大学伯克利分校的Tim D. White及其同事介绍了在埃塞俄比亚出土的一组440万年的化石,它代表一个更为原始的人科成员,现在被命名为Ardipithecus ramidus ramidus。这些发现使那些被吊足了胃口的研究又对得以一窥Lucy的过去。但是,某些分子生物学家对黑猩猩和人类在进化史上分道扬镳的时间所作的估计表明,还有更古老的原始人类等待研究人员去发现。

![1505679606463998.png 3@NT]UKVDZJDKU6M7XLE%4J.png](/resources/image/20170918/1505679606463998.png)

这些预测已在不久前得到证实。过去几年中,研究人员获得了一连串惊人发现(Brunet的发现也是其中之一),向跨越人类与非洲猿类祖先之间尚存的鸿沟前进了一大步。这些化石的年代分布在距今500万年到700万年的范围内,它颠覆了研究人员在人类起源地点和时间,以及人类与黑猩猩的最后一个共同祖先的形貌等问题上的长期传统观念。毫不奇怪,这些发现也引起了热烈的争论。事实上,对于这些新发现的人种在家族树上的合适位置,以及它们首先应当具有哪些特征才算得上原始人的问题,专家们存在着深刻的分歧。

它站起来了!

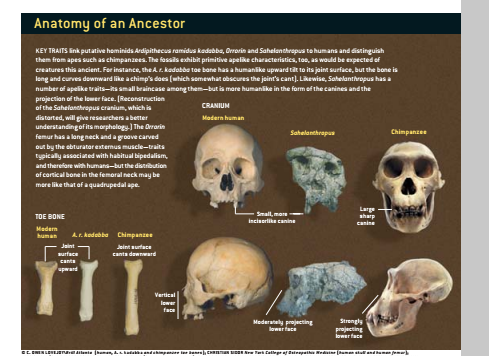

早于440万年的原始人的第一批线索是2001年春公诸于世的。巴黎国家自然史博物馆的古生物学家Pickford和Senut在肯尼亚的图根丘陵发现了一个他们称为Orrorin tugenensisi的原始人留下的遗骸。迄今这两位研究人员已收集到19块样品,包括颌骨碎片、零散的牙齿、指骨和臂骨,以及若干不完整的股骨和腿骨。据Pickford和Senut说,Orrorin展示的若干特征清楚地表明了它应当属于人科这个大家族。特别值得注意的是,它的某些特征提示它是用两只脚行走的,这与人类的所有后继成员一样。Pickford指出:“Orrorin的股骨与人的股骨相当类似。”它的股骨颈部较长,这样就使其主干部分与下腿骨之间形成一定角度,从而有助于使髋部保持稳定。此外,股骨颈的背面有一道沟,其上附着的一块名为外闭孔肌(obturator exteruus)的肌肉在直立行走期间就紧紧压在骨上。而在其他方面,Orrorin只能算是一种原始动物:与人的犬牙相比,Orrorin的犬牙大而尖,而它的臂骨与指骨也保留了一些有利它攀爬的适应性特征。但是Pickford和Senut认为,Orrorin的股骨特征清楚地表明,当它呆在地面上时,它是像人一样行走的。

这两位研究人员声称,事实上,Orrorin行走的步态与人类步态的相似程度看来比Lucy更胜一筹,尽管Lucy出现的年代要晚得多。他们大胆突破古人类学界传统教条,断定Orrorin经过他们提出的一个属Praeanthropus而直接过渡到人属,而认为Lucy以其同类在进化上走了弯路(Praeanthropus是现今归属于A. afarensis和A. anamensis的化石的一个子集)。至于Ardipithecus,Pickford和Senut认为它不过是黑猩猩的祖先而已。

并非人人都信服他们关于股骨的论点。肯特州立大学的Lovejoy就提出了这样的反对意见:尽管Pickford与Senut声称,Orrorin的股骨颈说明了其骨结构与人类相似,但已发布的该股骨颈计算机断层扫描数据却明确表示,皮层骨的分布更接近于黑猩猩而不是人类(皮层骨分布是衡量行走过程中该部分股骨所承受的应变的一个重要指标)。Lovejoy继而声称,A. afarensis股骨颈的横断面就与Orrorin形成了鲜明的对比——它看起来与人的股骨颈一模一样。Lovejoy猜测Orrorin经常用两足行走,但并非已形成一种习惯,同时它仍然有相当大一部分时间呆在树上。人们不会据此就把Orrorin逐出人科成员的行列,因为几乎可以肯定,完全成熟的两足行走方式不会一下子冒出来。两足行走必然是一个渐进的过程,Orrorin或许只是还没有进化出习惯性两足行走所需要的全部特征。从这一角度来看,Orrorin可能仍然有资格跻身人类祖先的行列。不过它与人属的亲缘关系就比Pickford和Senut认为的要疏远一些了。

有关Orrorin的消息披露之后的几个月,加州大学伯克利分校的研究生Haile Selassie宣布,他在埃塞俄比亚的中阿瓦什地区发现了一批年代稍近一些的化石,而Lovejoy认为这批化石提供了关于早期人类习惯性两足行走的更有力证据。这批化石的年代在距今520万年到580万年之间,经鉴定后被归入Ardipithecus ramidus的一个亚种A. r. kadabba。新化石包括一件完整的趾骨,它的特征颇能说明问题。Lovejoy在研究了这件趾骨化石后指出,如果A. r. kadabba在行走时是像人走路那样“脚趾离地”的话,那么该趾骨的关节所形成的角度正好符合这一要求。

但是这种脚趾的形态学特征并没有打动其他研究人员。多伦多大学的David Begun说:“在我看来,它简直就和黑猩猩的趾骨一模一样,没有什么差别。”Begun在看了相关照片后指出,与两足动物的脚趾骨相比,这块趾骨化石显得过长,过细,而且过于弯曲,两者显然对不上号。而White说他及其合作者希望在今后一两年内公布他们对一件至今尚未描述过的Ardipithecus不完整骨骼的研究成果,到那时这些问题或许就会迎刃而解。

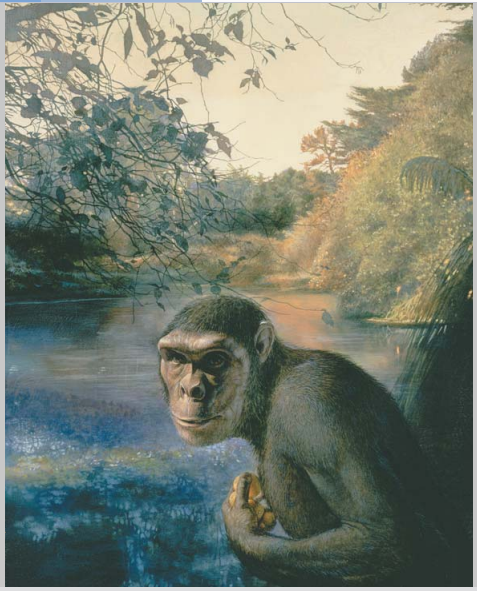

尽管研究人员在解剖学上的解释各执一词,但不论是Orrorin还是A. r. kadabba,只要其中之一确系两足动物,那就不仅将把我们人类这种奇特的行走方式出现的时间向前推进差不多150万年,而且,对于人类现今这种行走方式是在何种条件下进化而来的问题,目前流行的一种观点也将被彻底否定。这种流行观点认为,我们人类的祖先是在非洲大草原上开始用两足行走的,因为在那种环境下,直立行走也许有助于减免背部受非洲烈日的暴晒,或者有利于获取以前不可及的食物,或者使视野更开阔,不受高耸草丛的阻挡。然而古生态分析表明,Orrorin和Ardipithecus生活在森林茂密的栖息地,与猴类以及其他多种森林动物比邻而居。事实上,美国洛斯阿拉莫斯国家实验室的Gabriel及其同事在考察了A. r. kadabba遗址的土壤化学成分及动物化石后,发现早期原始人类可能直到距今440万年之后才开始走出这些潮湿的丛林环境,到外面的世界去生活。

如果是这样的话,那么气候变迁在促使人类祖先从四足行走进化到两足行走的过程中所起的作用,或许就不是人们原先想象的那样重要。而Lovejoy则指出,一系列以非洲大草原为基础的假说均过分强调姿势的作用,把这些假说作为出发点并不是特别合适的。他打趣地说:“如果你的眼睛长在脚趾上,那么你可能成天用手支撑倒立着,使你的视线能越过高高的草丛看到四处,但你永远不会因此进化成用手走路的人。”换句话说,Lovejoy认为单是选择直立姿势不会导致两足行走的出现。他指出,两足行走方式之所以会兴起,最可信的原因就是它解放了原始人的双手,从而使雄性得以觅集到多余的食物并以此向雌性求爱。早在上世纪80年代,Lovejoy就推出了这一模型。根据这一理论,雌性原始人只要选到能供她吃饱喝足的如意郎君,就可以把更多的精力用在子女的抚养上,从而最大限度地增加它们繁殖成功的机会。

谁是我们最古老的祖先?

当Brunet在乍得发现的化石亮相时,古人类学界仍在忙于消化发现Orrorin和A. r. kadabba的意义。随着Sahelanthropus的出现,不仅带来的新答案,也带来了新的问题。与Orrorin和A. r. kadabba不同的是,Sahelanthropus的化石资料中没有任何颅下骨(postcranial bone),这样我们目前就无法判断它是不是两足动物,而用两足行走一直是传统的人类标志。但Brunet声称,根据那厚厚的眉脊来判断,牙齿和头骨化石(Brunet认为这是一位雄性)的一系列特征清楚地表明,Sahelanthropus与所有更晚期出现的原始人有亲缘关系。在Brunet所作的鉴定中,Sahelanthropus犬牙特征占尤其重要的地位。所有的现代猿类及化石猿类,其上部的大犬牙都是顶在下部头几颗前臼齿上反复地磨损,从而沿着这些犬牙的后部形成一道尖锐的边缘,据此我们可以推想黑猩猩与人类的最后一个共同祖先也应当如此。这种所谓的犬牙——前臼齿磨牙复合结构在雄性身上尤其显著,因为雄性要用它们的犬牙互相厮杀以争夺雌性。人类早已淘汰了这些用来厮杀的牙齿,进化为较小的、更像门齿的犬牙,它们牙尖对牙尖地咬合在一起,形成一种特有的随着时间推移而逐渐磨损的模式。Brunet断言,Sahelanthropus的犬牙在其大小、形状和磨损等方面均显示出向人类犬牙进化的迹象。

与此同时,Sahelanthropus也显示了一系列与猿类相似的特征,例如头颅较小而眼窝间距较宽等。Brunet认为,这种初级特征与高级特征的共存,表明Sahelanthropus同黑猩猩与人类最后一个共同祖先有密切的联系。因此他提出,Sahelanthropus是人类最早的成员,是所有更晚出现的原始人(包括Orrorin及Ardipithecus)的祖先。如果Brunet所言不谬,那么人类出现在地球历史上的时间可能要比一系列分子生物学研究估计的时间早一百多万年。更重要的是,人类的起源地也要改写,与此前研究人员断定的地点相去甚远。法兰西学院的Yves Coppens在上世纪80年代提出的一个人类起源理论认为,东非是人类诞生的摇篮。Coppens注意到最古老的人类化石均来源于东非,据此他提出东非大裂谷(非洲大陆上一道南北走向的深沟)把一种猿(即现代人类与现代猿类的共同祖先)分割成了两个群体。裂谷东边的那个群体进化成了人类,而裂谷西边的那个群体则繁衍出了今天的猿类。一段时期以来,学者们已经意识到,这种表面上的地理划分其实可能是由于化石资料稀少造成的假象。在东非大裂谷以西约2500千年的乍得境内发现的700万年以前的原始人,将上述理论致命一击,把它送进历史博物馆。

最令人意外的是,Sahelanthropus所揭示的有关人类与黑猩猩最后一个共同祖先的奥秘。古人类学家一般认为这个共同祖先应该很像黑猩猩,例如其面部下方显著向前凸出,臼齿釉质层较薄,犬牙较大等等。然而Sahelanthropus尽管总的来说特征酷似猿类,但它的颚部只是中等程度的前凸,臼齿釉质相当厚,犬牙较小,且眉脊的粗大超过现存的任何一种猿类。加州大学伯克利分校的White指出:“如果说Sahelanthropus能给我们什么启示的话,那就是它告诉我们这个共同祖先绝非黑猩猩。但难道我们应该指望会有别的结果吗?”他继而指出,黑猩猩拥有的进化时间不亚于人类,而它们进化成了高度特化的以水果为食的猿类动物。

Brunet把乍得出土的这批化石定性为人类祖先遗骨的说法并非没有争议。美国密苏里大学的V. Ward说:“为什么肯定Sahelanthropus是原始人?这个理由并不特别清晰。“她和其他一些研究人员对于Sahelanthropus的犬牙是否像Brunet声称的那样酷似人类的犬牙深表怀疑。此外,2002年10月,“Nature”杂志——Brunet团队的发现当初就是该杂志发表的——刊登了密执安大学古人类学家H. Wolpoff以及Orrorin的发现者Pickford和Senut所写的一封信。在该信中他们沿着类似的思路提出了与Brunet针锋相对的说法:Sahelanthropus是猿而不是原始人类。他们指出,Sahelanthropus那粗大的眉脊及其头骨底部和后部的某些特征,提示其解剖结构是一种专吃难咀嚼食物的四足猿类,而较小的犬牙则提示它应当是雌性的猿类而非雄性的人类祖先。这几位研究人员进一步论证说,由于缺乏证据证明Sahelanthropus是两足动物,因此Brunet的观点是站不住脚的。Pickford和Senut进而声称,Sahelanthropus按其特征来说应该是大猩猩的祖先。对于上述批评,Brunet以尖刻的措辞给予了回应。他把这些同他唱反调的人比作1925年对Dart的发现横竖看不顺眼的那帮批评者,并反驳说,Sahelanthropus身上与猿类相仿的特征只是从它自己的猿类前辈那里继承下来的一些原始遗传,因此这些特征并不足以说明它与人类的关系。

这些互相对立的观点,从一个侧面反映了这样的事实:对于究竟是什么使人类有别于其他生物,研究人员仍有争议。同在普瓦蒂埃大学工作的Macchianelli坦陈:“给原始人下定义是个很棘手的问题。”传统上古人类学家把两足行走视为最初出现的一个使人类有别于其他猿类的特征。但是某些更细微的变化(如犬牙的变形)或许在那之前就发生了。

为了理清动物之间的关系,进化生物学家采用了一种名为进化技学的方法,也就是根据生物共有的新近进化出来的特征来对它们进行分类。概括地说就是,具有这些衍生共同特征的生物,彼此间的亲缘关系更近些。如此一来,化石中首次出现的某种共有的新近衍生特征,就成了一个共同的祖先物种分化为两个子代物种(本文中就是黑猩猩与人类)的基本标志,而这种衍生特征也成为定义新物种的依据。

因此,美国亚利桑那州立大学的H. Kimbel解释说,按照进化技学的原则,“从骨骼形态学的观点看,原始人类的定义可以归结于保存在骨骼中的某些特征,这些特征存在于黑猩猩与人类发生遗传分化后紧接着出现的种群中。”由于可供研究的化石资料少得可怜,古生物学家无法肯定这些特征到底是什么。但是Kimbel认为,有资格取得“原始人类的根本特征”这一头衔的主要候选者有两个,即两足行走和犬牙的变异。研究人员目前正在设法弄清最初的变化包括哪些,以及这批新推定的原始人中谁的位置在人类进化枝的根部,而在这一探索过程中,他们遇到的问题是Orrorin,A. r. kadabba以及Sahelanthropus的化石属于完全不同的骨骼类型,这就使得它们相互间的比较极为困难。

有多少种原始人?

与此同时,这三种可能的新原始人跻身于原始人类的行列,使得早期原始人究竟有多少种的争论火上浇油。专家们一致认为,在大约300万年到150万年前,曾有多种原始人至少是偶然地共存于地球上。现在有一些学者认为,接二连三发现的原始人证明人类的进化从一开始就是一个复杂的过程。多伦多大学的Begun指出,Sahelanthropus显示出来的特征,正好是猿类搬迁到一个新环境时预料之中的那种作为适应性辐射发展过程的混合特征。他认为现代非洲猿类以及人类的中新世猿类祖先曾在欧洲和西亚度过了进化史上的形成时期,然后又重新进入非洲。Begun宣称:“即使多达10到15个属的物种与人类的亲缘关系胜过与黑猩猩的亲缘关系,我也不会觉得意外。”无独有偶,“Nature”杂志上发表Brunet及其团队的研究报告的同时,刊登了乔治·华盛顿大学的Bernard Wood所写的一篇评论。在该评论中Wood提出,Sahelanthropus或许来自非洲猿类版的伯格斯页岩(Burgess Shale,加拿大著名的页岩化石遗址,曾发掘出不计其数的寒武纪无脊椎动物化石,而各大类现代动物就是在寒武纪的一个短时期内迅速形成的)。从这一角度来看,人类的进化树与其说是一棵枝干分明的树,不如说更像一堆乱蓬蓬的灌木丛,一部分——即使不是所有——新发现的化石占据着末端的细枝,而不是占据通向人类的曲折路径上那些醒目的位置。

![1505679863576376.png EBZF4}]}R8$N4ZP_}_Z9]V0.png](/resources/image/20170918/1505679863576376.png)

其他一些研究人员则告诫说,不应根据已有的发现就轻易推定存在多种同时代的原始人类。White讽刺说:“这种推理无异是X档案式的古生物学。”他和Brunet均指出,在距今700万年到400万年这段时期,已经知道在任一时间只有一种原始人存在。Brunet问道:“哪里有什么灌木丛?”而White则指出,即使在人类的多样性达到登峰造极时(距今约200万年),也仅有3种原始人共存于地球。他冷冷地说:“这同所谓‘寒武纪生物大爆炸’怕有天壤之别吧。”White认为,没有任何证据表明家族树的底部是主干以外的其他东西。他推测新发现的化石可能全部都是Ardipithecus这一族原始人在不同时期的代表,其中Sahelanthropus是最早的原始人,而Orrorin和A. r. kadabba则是它的直系后代(按照这一模式,Sahelanthropus和Orrorin将成为Ardipithecus的种)。

研究人员一致认为,要想弄清Orrorin、A. r. kadabba和Sahelanthropus彼此间的关系以及它们与人类的关系,需要有更多的化石资料,但是给出一副条例更加分明的人类根系图绝非易事。密苏里打小儿的Ward预测:“我们越是接近黑猩猩与人类的最后一个共祖先,就越难确定谁能跻身于人类第一批成员的行列中。”不过她又指出:“弄清楚起点在哪里当真是非常重要的。人类的起源是我们现在竭力想要解答的问题,而这些新的发现在某些方面可能是我们解决问题的关键,至少使我们距离问题的解决比以往任何时候都要接近。”

未来古人类学家发现原始人类的难度将越来越大,认定最早的原始人类或许将成为几乎不可能的事情,但咋不回使古人类学家退却。事实上,寻找最早的原始人类的工作正在不断升温,研究人员的劲头有增无减。White说:“Sahelanthropus的头骨告诉我们,非洲中部的一片荒漠里珍贵的化石比比皆是,这些化石的年代不早不迟,正好可以帮助我们解决有关人类起源的关键问题。”而Brunet则说目前正在乍得开展的工作将够他和同事们忙乎若干年了。尽管当地政治动乱频繁,烈日晒得人头昏脑胀,无情的沙漠狂风吹得人睁不开眼,但Brunet仍锲而不舍地在乍得追求着梦想,时间长达四分之一世纪以上。他说:“故事刚刚开始,好戏还在后头。”当我坐在Brunet的办公室里望着那件具有700万年历史的Sahelanthropus头骨出神时,这位化石专家的追求看来并不是那么不可思议。我们许多人不也花了大半辈子光阴在寻找自我吗?

【王兰静/译 曾少立/校】

请 登录 发表评论