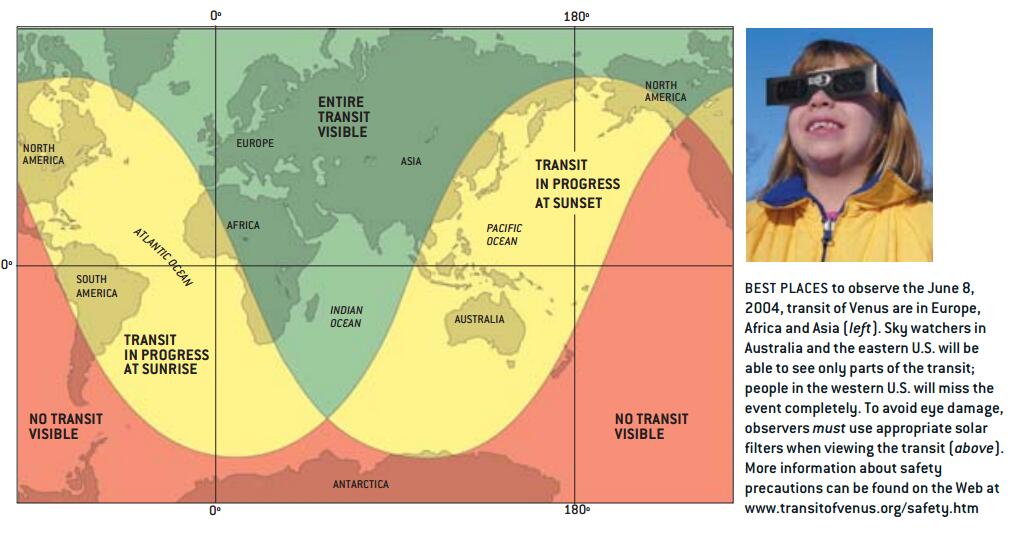

2004年6月8日的黎明与其它任何--天相比并没有什么不同,但全球各地众多的幸运儿将有机会目睹一次异常罕见的天文事件。占有地利之便的观测者们只要戴上适当的滤光护目镜,使用双筒望远镜或其它望远镜,就能够看到金星的轮廓以太阳为背景清楚地显现出来。将近6个小时之久,呈现为一个黑点缓缓越过火红的日面。亚洲、非洲和欧洲的大部分地区都能看到金星凌日的全过程。澳大利亚只能在日落之前看到凌日的开始阶段;而在美国和南美的东海岸,到太阳升起之时金星已经完成了整个凌日过程的四分之三。美国西海岸和南美洲西南部的人最不走运,他们将完全看不到这次天文事件[参看72页图示]。

金星凌日远不及日食那样壮现(日食是月亮在太阳和地球之间经过时造成的)。虽然金星的直径为月球直径的三倍半,但它到地球的距离比地月距离远得多,因此当它穿越日面时从地球上观察只是一个小斑点而已,其大小仅相当于太阳直径的3%。那么科学家,教育工作者以及天文爱好者为何对即将到来的这次金星凌日如此激动呢?其原因之一在于金星凌日是极为罕见的现象;此前天文学家一共只观察到5次金星凌日,最后一次发生于1882年12月6日。如果天文学家错过了2004年的凌日,那么2012年还有一次机会,但此后他们就得等到2117年,让子孙后代去欣赏这一天文奇观了。

金星凌日之所以别具魅力,另一个原因在于17、18和19三个世纪中观测这种天文现象的历史堪称好戏连台,令人眼界大开。这段历史具备了引人入胜的科学传奇故事的全部要素——国际天文学界群雄逐鹿,观测效应神秘莫测,再加上围绕着天文学史上最令人迷惑不解的问题之一的各种结果争议不断。此外金星凌日对于当代天文学家也有很大吸引力,因为它可能给探测其它恒星周围的行星这一现代天文学的热门课题提供一些宝贵的启示。

从开普勒到库克船长

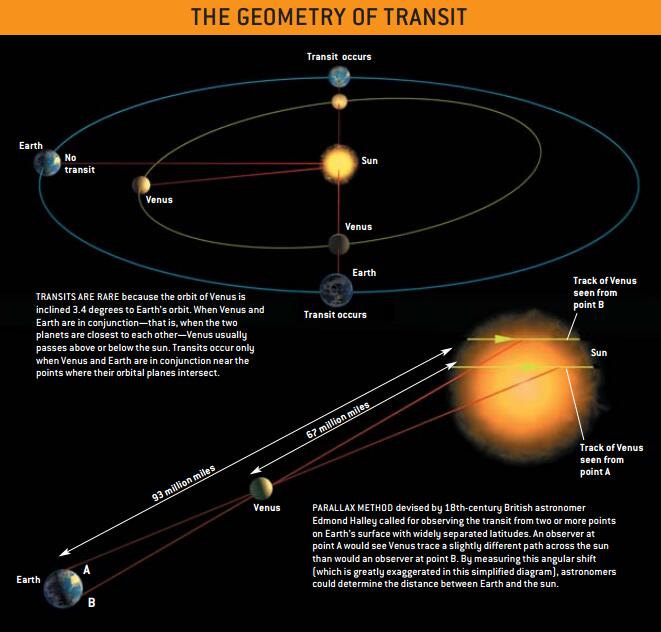

行星凌日的发生其实并没有什么深奥玄机,只不过是简单的位置关系在起作用,经历凌日的行星必须在观测者和太阳之间穿过。地球上的观测者可以看到水星和金星凌日,火星上的观测者还可以看到地球凌日(例如1984年5月11日,火星上的观测者可以看到地球横越过日面,这一事实启发Arthur C. Clarke写出了他那著名的短篇小说《地球凌日》)。这类事件是比较罕见的,因为行星轨道与黄道并不在同一个平面上(黄道是从地球上观测到的太阳在天空中的运动轨迹)。例如金星的轨道相对于地球轨道有一个3.4度的倾角,因此即使从地球上看金晶与太阳在同一个方向上(即天文学家所谓的“合”),绝大多数时候金星相对于黄道的位置不是偏高就是偏低,无法正好从太阳前面穿过[参见69页上图所示]。同理,月亮也不会在绕地球运动的过程中每个月都把太阳挡住一次造成日食。

只有当地球与金星在它们的轨道平面相交处附近发生会合时,金星凌日才会出现。因此,金星凌日通常每243年只发生4次。各次凌日之间的间隔时间很有规律,通常第一次凌日之后8年是第二次,第二次之后105.5年是第三次,又过8年后是第四次,再过121.5年整个循环又从头开始。为何凌日通常会以8年的间隔期成对地出现呢?这是因为金星绕太阳一周需要224.7天,13个金星年差不多恰好等于8个地球年。成对的两次凌日第一次发生了8年之后,金星和地球差不多又回到了它们在轨道上共舞的同一位置上,因此它们将仍与太阳大致排成一条直线。太阳在天空中所张的角度(角直径)约为半度,这就使凌日的发生有一些伸缩的余地,如果第一次凌日发生在太阳边缘一侧的附近,那么第二次凌日就将发生在另一侧附近。不过,偶尔也会出现两次凌日中有一次差一点点而未能发生的情况,这样我们就只能观察到单独的一次凌日。14世纪时就只发生了一次金星凌日,3089年12月18日的金星凌日也是如此。

由于金星凌日凭肉眼几乎看不见,纵观整个历史,绝大部分时间里人们终其一生也难以注意到这类事件。第一个预测行星凌日的人是17世纪的德国天文学家约翰尼斯·开普勒。他编制的鲁道夫星表是当时最准确的行星运动指南。开普勒确定水星将在1631年11月7日横越日面,随后金星也将在当年的12月6日上演凌日奇观。开普勒于1630年去世,因此他没有亲眼目睹他的预测是否被验证;但至少有3个人观察到水星凌日,其中最有名的是法国自然哲学家Pierre Gassendi,他对于这次凌日留下了详尽的记述。Gassendi估计水星的视直径为20弧秒,即1/180度,这个估计本身就是一项重大的科学进展。1631年的金星凌日在欧洲观察不到;尽管开普勒向全世界宣布了他的预测,但就目前所知,没有任何人曾观测过此次凌日。

英国天文学家Jeremiah Horrocks(1618~1641)推算出另一次金星凌日将发生于1639年12月4日(Horrocks把这个日期记载为11月24日,因为英国直到1752年才采用格里历。)他在利物浦近郊马奇霍尔镇他的家中架起一个小望远镜,把望远镜收集的光投射到一张纸上后得以看到一副放大了的太阳图像。不过一直观察到中午,他也没瞧出什么名堂,只得很不痛快地匆匆离去(可能是去参加教堂礼拜)。下午3点刚过他就回来了,一下子发现金星已经在日面上了!虽然Horrocks仅在日落前30分钟的时间里观察了这次凌日的早期阶段,但他仍估计出金星的视直径为1弧分,相当于Gassendi估计的水星视直径的3倍。Horrocks的朋友William Grabtree在马奇霍尔镇东南40公里处的曼彻斯特使用一架类似的望远镜,观测了太阳即将落山前的金星凌日过程。就我们所知,Horrocks与Grabtree是仅有的两位目睹了此次金星凌日的人。

1761年和1769年的两次金星凌日获得了天文学家认真得多的观测。在此之前,因研究著名的哈雷彗星而大出风头的英国天文学家埃德蒙·哈雷已详细阐述了一种利用金星凌日来测定地球到太阳距离的方法(此距离现在称为天文单位)。如果科学家从地球表面上纬度相差很大的两个或两个以上的地点观测金星凌日,那么他们看到的金星横越日面的路径将略有不同[参见69页下图所示]。由于每条路径都是日面上的一根弦(即把日面边缘上的两点连接起来的一条直线),因此天文学家只要比较他们各自看到的凌日所经历的时间,便可以测出两条路径之间的角位移。这个角位移称为金星的视差,它可以用来衡量金星与地球之间的距离,因为这两个量彼此成反比。为了弄清这种方法如何能测出距离,读者可以把一根手指竖起放在脸的前面,然后轮流用左右两只眼睛来盯着手指。不难发现,手指离脸越近,当你分别用两只眼睛观看手指时手指位置的视位移就越大,而手指离脸越远,这一位移就越小。

每个世纪水星要发生13到14次凌日,但无论是哈雷的视差法还是后来的天文学家发明的其它版本的视差法都不适用于水星。水星距地球太远,因此水星凌日时的角位移太小,无法精确测量。金星到地球的距离则近得多,但即使对金星而言,凌日观测也绝非轻而易举的事情,关键在于要弄清楚观测站的确切地理位置并准确测定金星与太阳之间的四次“接触”的时间(第一次和第二次接触发生于初切,此时金星的轮盘与日轮相切(首先是外切,然后是内切),第三次和第四次接触发生于终切。)根据开普勒的行星运动定律,天文学家已经知道了所有行星到太阳的相对距离,因此他们可以利用金星的视差来确定太阳视差,这一测量结果又使科学家们不仅能估算出地球和太阳之间的距离,而且能估算出整个太阳系的尺度。

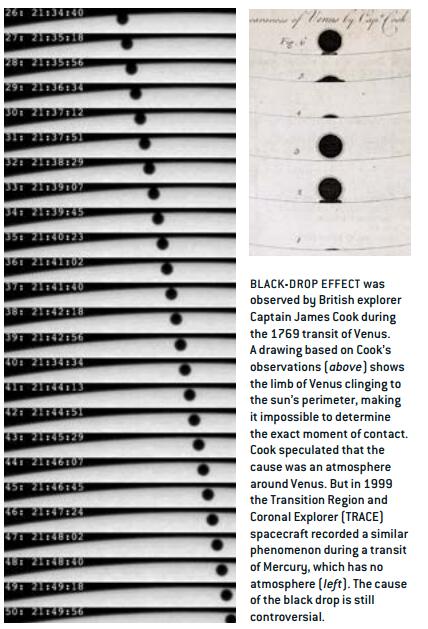

遗憾的是,1761年金星凌日的观测结果不如预期的那样好,太阳视差的测量值在8.3到10.6弧秒这一范围内。1769年的观测将这一范围缩小到8.43至8.8弧秒,换算成距离后,得出天文单位的估计值为15000万到15600万千米。1769年金星凌日的观测者中有David Rittenhouse,这位英属北美殖民地的杰出科学家用他的望远镜观看了金星凌日后因过于兴奋而晕倒。英国探险家库克船长(James Cook)乘坐“奋进号”进行的首次远航的主要目标之一就是在南太平洋海域探险时观测金星凌日。库克和他的船员们从塔希提岛上一个至今仍称为“金星角”的地区以及邻近的其它两处地方成功地观测了凌日,不过库克说他碰到了一个很不妙的问题,即难以确定金星与太阳接触的准确时间,因为这两个天体的边缘相遇时似乎粘在一起长达几秒钟[参见71页右图所示]。这个问题同样困扰着其他观测者,此现象后来被称为“黑滴效应”,库克猜测这是“金星周围的大气层或暗色云”造成的。

1824年,德国天文学家Johann Franz Encke分析了18世纪两次金星凌日的观测结果,据此确定太阳视差为8.58弧秒,相当于地日平均距离为15326万千米。但在30年后,丹麦天文学家Peter Andreas指出,根据太阳引力对月球运动的摄动来看,太阳与地球的距离必定要近得多。这一说法在1862年得到了进一步的支持,对火星视差的测量结果表明,天文单位的值应在14642万到14883万千米之间(从两个相距很远的观测点观察火星在天空中的位置,比较这两个位置就确定了火星视差。)因而在19世纪的两次金星凌日前夕,地日距离仍然是一个相当说不准的值。英国天文学家George B. Airy在19世纪中期曾说过,测定太阳视差是“天文学中最重要的问题”。19世纪的天文历史学家Agnes Mary Clerke写道:太阳视差是“宇宙的标准参数……天文学的根本基点。作为空间的单位,太阳视差估计值的任何一点误差都会通过无数条不同途径在行星和恒星系统中反复积累起来”。

扣人心弦的视差大战

到1857年,Airy已制定了一项观测1874年金星凌日的全面计划;1870年,英国已在着手制造必要的仪器,其他国家的科学界也在忙于准备类似的计划。当这个期待已久的时刻逐渐临近时,众多国家的观测队伍纷纷出动,其中俄罗斯派出的观测队有26支之多,英国有12支,美国8支,法国和德国各6支,意大利3支,荷兰1支。Clerke写道:“科学的昌盛是国家荣誉所系,每一个希望保持或争取这一声誉的国家都迫不及待地想在观测金星凌日这场声势浩大的全球性活动中抢得一席之地”。这些观测队的经历堪称五光十色,需要写整整一本书来介绍,每支队伍的故事都与众不同,而它们的成败也是各有千秋。

美国海军天文台的Simon Newcomb敦请美国国家科学院着手考虑这个问题(该天文台是美国当时首屈一指的天文机构)。国会任命了一个“美国观测金星凌日委员会”,Newcomb和海军天文台的其他天文学家在该委员会中担纲主角。这个委员会组建了总共8支观测队来观测1874年的金星凌日,其中3支派往北半球,5支派往南半球。国会为此次活动慷慨解囊,一共拨出了17.7万美元,相当于现今的200多万美元。

每支观测队都配备了精良的仪器。为了通过目视观测金星与太阳接触的瞬间,研究人员采用了一种折射望远镜,其12.7厘米镜头由19世纪美国第一流的望远镜制造商Alvan Clark父子公司制作。这些科学家们也得以利用20年前才问世的照相日光仪来拍摄太阳的图像。—只缓慢转动的反射镜使阳光穿过一台焦距为12米的固定水平望远镜,反射镜的作用是使太阳的图像保持不动。该望远镜生成的太阳图像直径达10厘米,这样天文学家就能够精确地跟踪金星横越日面的运动。

《科学美国人》杂志积极地关注着这些观测活动的进展。该杂志在1874年9月26日的一期上报道说,载有前往南半球的美国观测队的Swatara号轮船仅用35天便迅速完成了纽约至巴西的航程。多数欧洲科学家拍摄太阳图像的装置与美国不同,他们使用焦距较短的小型望远镜,意在获得高品质的照片,但由于他们所获得的图像比美国现测队的小,测量金星相对于太阳的位置将更加困难。

当这次金星凌日终于在1874年12月9日出现时,恶劣的天气使众多观测队叫苦不迭。更糟的是,当天文学家分析两个天体接触的目视观测数据时,他们很快就发现这些结果同18世纪获得的结果相比没有丝毫改进。世界各地的观测队遇到的问题可谓如出一辙。美国海军天文台的天文学家William Harkness当时领导在澳大利亚塔斯马尼亚岛霍巴特镇上跟踪金星凌日的观测队,他说道:“黑滴效应以及金星和地球的大气再次作祟,产生了一系列持续许多秒钟的复杂现象,要想从中确定真正的接触是极其困难的”。

因而照相观测就显得越发重要了,但这类观测同样笼罩在一片失望情绪之中。Harkness回忆说:“很快科学界就开始流行一种说法,即欧洲天文学家拍摄的照片完全是徒劳无功”。英国的正式报告宣称:“经过了艰苦的测量和计算之后,我们认为最好不公布那些同望远镜观测结果大同小异的照相测量结果”。Harkness指出,精确地确定金星相对于太阳的位置是不可能的,因为研究人员无法确定日面的边界,“照片上太阳的边缘在肉眼看来无论多么清晰,一旦把它拿到显微镜下面观看,马上就变得模糊不清,难以确定;而当千分尺的细丝放到它上面时,干脆就完全不知所踪了。”法国人倒是公布了他们的结果,但其误差范围相当大。

美国的观测对带回了大约220张用长焦距照相日光仪拍摄的可测量的照相底片,这些资料成了天文学家的最后一根救命稻草。直到1881年,即第二次金星凌日之前不久,才有一个8.883弧秒的太阳视差测定值公诸于世。但这些结果模棱两可,以致包括Newcomb在内的许多天文学家都认为观测金星凌日不是一个测定天文单位的好办法。然而Harkness对此始终不死心,在国会再次拨款的支持下,美国又组织起8支观测队前去观测1882年的金星凌日。在对这次凌日的照片分析了将近10年后,Harkness得出的结论是,太阳视差的最佳估计值为8.809弧秒,换算成地日距离为14931万千米,或然误差为96000千米。现在我们通过空间飞船的观测以及其它方法精确测得的实际平均距离为149565977千米(相应的太阳视差值为8.794148秒)。

金星凌日的观测对天文学史有何重要意义?Newcomb制定的天文常数表在20世纪大部分时间里获得国际上的广泛采用,而他采纳的太阳视差值也与Harkness的太阳视差值非常接近,但与测定太阳视差的其他方法相比,Newcomb对金星凌日并不重视。他认为,黑滴效应和其它一些误差使天文学家很难通过金星凌日来测定天文单位的值。

有趣的是,黑滴效应的起因至今仍是一个有争议的问题。18世纪和19世纪的天文学家们把此现象归咎于多种因素,其中包括地球和金星的大气。但是当科学家们在1999年通过“过渡区与日冕探测者”卫星(TRACE)观测水星凌日时,尽管水星没有任何大气,而且观测是由一颗远在地球大气层之上的卫星完成的,科学家们仍发现了微弱的黑滴效应[参见71页左图所示]。这一发现没有排除大气的影响可能会增强黑滴效应。但该效应的根本原因必定另有所在。

由亚利桑那大学Steward天文台的Glenn Schneider和威廉斯学院-霍普金斯天文台的Leon Golub领导的TRACE小组断定,黑滴效应的起因之一是行星盘与日面之间的光学模糊现象。类似的现象可以通过下面的方法看到,让拇指和食指靠得非常近,然后对着一片明亮的背景观看两个手指之间的狭缝。你会看到,尽管两个手指并没有接触,但仍有一条暗色的“系带”出现在它们之间。此外,太阳的临边昏暗也对黑滴效应起了很大作用(临边昏暗就是太阳边缘处亮度减弱的一种现象)。TRACE研究人员认为,当下一次金星凌日来临时采用新的观测技术,或许可以减轻黑滴效应。

安全第一

虽然金星凌日对于测定天文单位已不再有什么重要意义,但2004年的金星凌日肯定将掀起天文学史上堪称空前的观看热潮。在太阳的映衬下不需要通过放大人们也能看到金星,而如果借助双筒望远镜或小型天文望远镜的话,那就有绝对把握看到金星凌日的奇景了。不过美国航空航天局戈达德空间飞行中心的Fred Espenak提醒大家,一定要采取观看日食时所用保护措施。不加上适当的滤光镜而通过望远镜观看太阳,可能导致眼睛瞬间受伤乃至永久失明。

观看金星凌日最保险的办法之一是把金星和太阳的图像投射到一张纸上。利用老式的掩星术,天文爱好者可以对两个天体的接触时间进行很有意义的观测,而观测结果应该连同他们的地理坐标(经纬度)一起寄到美国月球与行星观测者协会水星/金星凌日组。1882年的金星凌日之后,众多观天迷们把他们的观测报告寄到美国海军天文台,这些报告至今仍保存在国家档案馆里。

加拿大皇家天文学会发布的2004年观测手册煞费苦心地详细列出了世界各地在金星凌日出现之际有云遮挡的平均频度。据该手册称,最合适的观测地点在伊拉克、沙特阿拉伯和埃及,而最佳地点是埃及的卢克索。根据历史资料,当地天气晴好的可能性高达94%。由于这个原因,至少有一家游轮公司把目光盯在了尼罗河。

正如1882年的金星凌日激发了20世纪天文学的两位先驱者,年轻的George Ellery Hale与Henry Norris Russell对天文学的兴趣一样,或许21世纪的金星凌日也将激励众多青少年投身于天文研究。为了充分发挥金星凌日的教育作用,美国航空航天局的空间科学办公室将主办丰富多彩的活动,意在吸引学生和广大公众参与。一批欧洲的机构也制定了类似的计划。此外,由传奇式的美国作曲家John Philip Sousa在1882年金星凌日之后创作的“金星凌日进行曲”,经过100多年的尘封之后又重新登场,越来越多地在各种场合演奏。

太阳系外的凌日

在研究金星凌日的同时,全球各地的专业天文学家们也将举行有关的庆祝活动。当科学家们纷纷把地面望远镜和空间仪器对准太阳之际,国际天文学联合会(IAU)将在1639年Horrocks观测金星凌日的地点附近举行一次会议。IAU的金星凌日工作组倡议,在历史上各次金星凌日的观测点设置纪念牌。

天文学家至今对金星凌日仍然很感兴趣,它为天文学家研究用什么方法探测外太阳系中的行星并确定其特性提供了难得的机会。目前已发现了120颗太阳系外的行星,其中绝大多数是根据它们的引力使其母恒星位置发生微小的周期性摆动而被探测到的。但在1999年,天文学家宣布首次通过观测太阳系外的凌日现象而发现了一颗行星,即探测到该行星在其母恒星和地球之间经过时恒星发出的光有所减弱。这颗行星距太阳系有153光年,它在历时3个小时的凌日过程中使母恒星发出的光减少了1.7%。与寻找行星的传统方法不同,天文学家借助于凌日观测可以确定太阳系外行星的轨道平面,由此又可以推算出行星的质量。此外,由于光减弱的程度是衡量行星大小的一个指标,因此科学家们还能估计出行星的密度。

美国航空航天局目前正计划利用空间探测器来观察太阳系外的凌日现象,以寻找其他恒星周围的行星。这个名为“开普勒”的探测器定于2007年发射,将在4年的时间里观测10万颗类日恒星。由于光度计可以探测出恒星亮度极微弱的下降,因此该探测器能够发现只有地球那样大的行星。对2004年的金星凌日进行观测,可能有助于研究人员校准这些仪器以实现地外行星考察的重大突破。

这样,从当年的天文学家开普勒到今天的开普勒号空间探测器,金星凌日的传奇兜了整整一圈后又回到原地。1882年上一次金星凌日之后天文学日新月异的进展肯定将令Newcomb、Harkness以及他们同时代的人啧啧称奇,那么到2117年金星再次接近太阳之时,科学与文明又会发展到什么样的水平呢?到那时,Arthur C. Clarke的预言或许将变成现实,我们很有可能在火星上观看地球凌日。如果2084年11月10日那一天有人在火星上,那么他们将看到老家地球在明亮的背景下呈现为一个清晰的黑点,缓缓地越过太阳表面。这肯定又将是一个令人怦然心动的时刻,是行星凌日和人类探索史上的又一个里程碑。

[江晓蓉/译 赵庚新/校]

请 登录 发表评论