先有羽毛还是先有鸟?

Richard O. Prum,Alan H. Brush

大自然为动物们设计了各种躯体覆盖物,如头发、鳞片、毛皮、羽毛等,其中羽毛的花样最多也最神秘。它强度高得难以令人置信,却又极轻盈且结构精巧。那么它是如何进化来的呢?它们起源于什么呢?直到5年前,我们才揭开这些问题的答案。几个不同的研究方向,近来都指向了一个引人注目的

结论:早在鸟类出现之前,羽毛就从恐龙身上进化出来了。

与羽毛的起源相比,另一个更具普遍性的问题是进化新特征的起源之谜。这些进化新特征在祖先动物身上不存在明显的前身,在同时代的亲缘物种中也找不到明显的相关结构。羽毛的起源不过是这个问题的具体例子之一。动物及其组成部分在个头和形状上的相互差异性较小,对这种现象的出现进化论给出了很合理的解释,但是,对于了解全新结构(包括指、趾、四肢、眼睛及羽毛等)的出现,进化论现在还起不了多大指导作用。

羽毛的起源尤其费解,有人认为它源于爬行动物鳞片的延长和分裂,还有人推想是为了某种特殊的功能(如飞行)而进化出来的。现在看来,这些观点都站不住脚,而且为这个问题的解决平添了不少障碍。缺乏原始羽毛化石也阻碍了研究的进展。多年来,人们所知的最早鸟类化石是生活在侏罗纪后

期(距今约1.48亿年)的始祖鸟(Archaeopteryx lithographica)。但是始祖鸟并不能为羽毛的演化提供新的洞见,因为它的羽毛与现代鸟类的羽毛几乎没有差别。

最近,若干领域的研究成果已经解决了这个传统难题。首先,生物学家已经找到了有关发育过程理论的新证据。发育过程是个体生物成长到完全成熟的体型和个头的复杂机制,它被认为能够为我们提供一扇了解某一物种解剖结构进化过程的窗口。这一理论的东山再起,导致了“进化发育生物学”(evolutionary developmental biology,简称“evo-devo”)的问世。我们因此获得了一件探索羽毛起源的锐利武器。其次,古生物学在中国发掘了一批有羽恐龙的化石。这些恐龙的原始羽毛种类繁多,其进化程度则不仅远不如现代鸟类的羽毛,甚至也不如始祖鸟的羽毛。它为我们提供了若干关键线索,来了解现代鸟类复杂羽毛的结构、功能及进化过程。

综合这些成就,就产生了这样一幅详尽的和革命性的图景:在鸟类或动物的飞行尚未出现之前,羽毛就在食肉的两脚恐龙身上出现并多样化了。

羽毛是如何长出来的?

这幅惊人的图景,在很大程度上综合了研究人员对羽毛本质的重新审视和现代鸟类身上的羽毛是如何发育的等问题。同头发、指甲及鳞片一样,羽毛也属于皮肤附器,即表皮层(皮肤外层)产生的角蛋白细胞经过受控繁殖后形成的皮肤器官。典型的羽毛有一根主干,称为羽轴。一系列分枝(称为羽支)

![1505856787535394.png 8XX06~VPF%@3IR2W]834I3O.png](/resources/image/20170920/1505856787535394.png)

结合在羽轴上。这种主干上长出分枝的结构很有点几何分形的味道:羽轴上长出羽支,而羽支本身又有分枝——一排排成对的羽小支结合在羽支的主干(即羽支轴)上。在羽毛的根部羽轴变粗,形成中空的管状翮,称为羽毛管,它插入皮肤内的小囊中。在换羽期内鸟会反复地更换其羽毛,新的羽毛就从原来的小囊中长出来。

羽支、羽小支和羽轴的形状及微观结构因鸟而异,各有千秋,因此羽毛的种类多得惊人。但尽管如此,大多数羽毛都可归入两大结构类型中,即正羽和绒羽。典型的正羽有一根明显的羽轴,羽支形成平面状的羽片,特化的羽小支成对地交织在一起,使羽片中的羽支互相连接起来,向羽毛的尖端延伸的羽小支上长有许多细钩,这些细钩伸入相邻羽小支的槽内形成联锁结构。正羽覆盖了鸟的躯体,而其紧密闭合的羽片则充当了鸟翼和乌尾的空气动力面。绒羽则与正羽迥然不同,它只有一根发展不完全的羽轴和一簇簇混乱的羽支,其上长有长长的羽小支。长而缠结在一起的羽小支使轻飘飘的绒羽具有神奇的保温作用和舒适的厚实感。羽毛可以同时具有正羽型的羽面和绒羽型的根部。

实际上,所有羽毛都是表皮增殖后形成的一种管状结构的变异形式,而富有营养的表皮髓则位于中央。此外,尽管羽毛象树一样有分支,但它从根部生长起来的过程却与头发相仿。羽毛是如何做到这一点的呢?

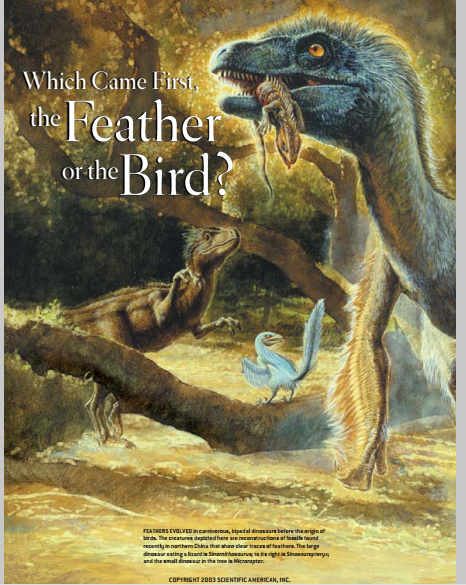

羽毛的生长始于表皮的一个加厚部位(称为基板),它伸长后形成管状,这就是羽毛的胚芽。羽胚周围环状区域的细胞不断增生,在羽胚的根部产生一个圆筒状的凹入部位,称为小囊。小囊的表皮(即小囊的“领”)中角蛋白细胞的生长使较老的细胞不断被向上向外挤压,最终形成完整的羽毛。这场精巧

![1505857041761903.png 67~Z`SBQ0{{B]]LZUB[EONM.png](/resources/image/20170920/1505857041761903.png)

的“芭蕾舞”是大自然创造的奇迹之一。

这个“舞蹈”的一个片断是小囊领分裂成一系列的纵向脊(即羽支脊),它们随后形成各个羽支。在正羽中,羽支围绕着管状羽胚呈螺旋状生长,并在一侧融合起来形成羽轴。同时新的羽支脊在管状羽胚的另一侧形成。而在绒羽中,羽支脊是直线生长的,不存在任何螺旋形的运动。不论是哪种类型的羽毛,自羽支轴向外延伸的羽小支都是从羽支脊周边上的单层细胞(称为羽小支板)中生长起来的。

进化发育生物学的5阶段说

我们以及各位同事均认为,可以利用羽毛发育的过程来揭示原始羽毛进化的可能特征。我们的发育理论认为,羽毛是通过一系列的过渡阶段进化而来的,而每个阶段都会出现发育进化上的一个标志性的新特征(一种新的生长机制),并且前一个阶段的进展是下一阶段变革的基础。

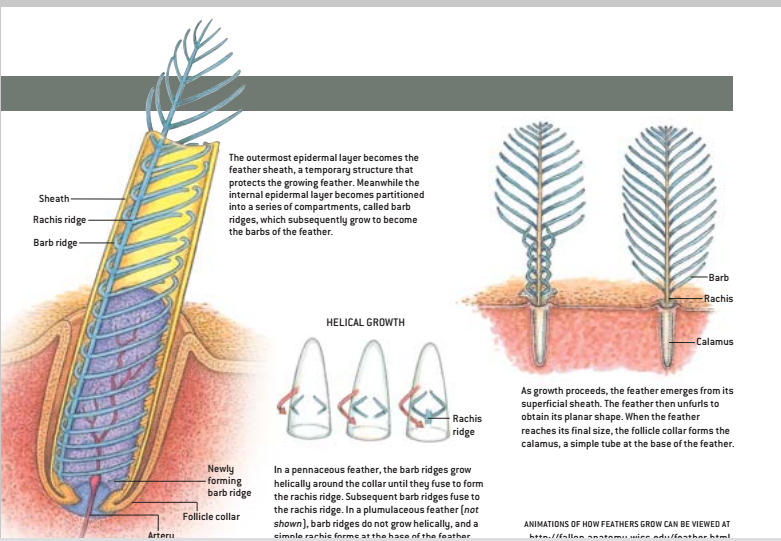

我们在1999年提出了下面这种进化模式。第1阶段是基板呈管状从羽胚和小囊中延伸出来。这样就产生了最早的羽毛,即一种无分支的空心圆筒状结构。然后进入第2阶段,在这个阶段中小囊领(一层环状表皮组织)发生分化(称为特化),其内层变为纵向的羽支脊,而外层则变为保护鞘。这一阶段产生出一簇结合在空心圆筒(即羽轴)上的羽支。

![1505857192614638.png IZYO){BC`OZ5`]HI_8DD67A.png](/resources/image/20170920/1505857192614638.png)

![1505856842545832.png ])8P[~WE{9G)]AX@WJM3IKX.png](/resources/image/20170920/1505856842545832.png)

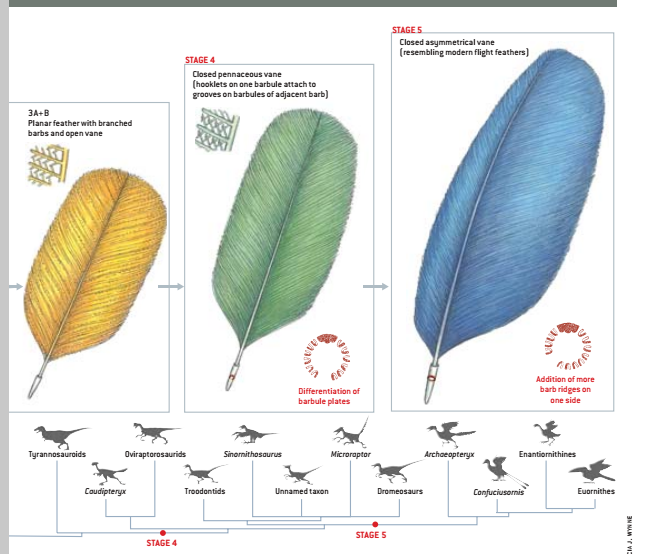

在下一阶段,该进化模式有两种选择:要么出现羽支脊螺旋状生长并形成羽轴(3a阶段),要么出现羽小支(3b阶段)。由于羽毛的进化没有指明哪一事件发生在前,因此两者在进化史上出现的顺序是不明确的。如果3a阶段在前,那么小囊将产生有羽轴和一排简单羽支的羽毛。而如果3b阶段在前,则小囊将产生一簇羽支,其上长出分叉的羽小支。无论是哪一阶段在先,这两个阶段综合起来的演化过程(3a+b阶段)将形成最初的双重分支羽毛,具有羽轴、羽支和羽小支等特征。由于羽小支在这一阶段仍未分化,因而此时的羽毛属于开式正羽型,也就是说,它的羽片并不是羽小支联锁在一起的紧密均匀表面。

在第4阶段,羽毛将进化出一种新的本领——长出分化了的羽小支。这一进展使得第4阶段中的小囊能够在羽小支的末端形成小钩。这些小钩钩在相邻羽支的有槽羽小支上,这样就得到了有闭合羽片的正羽型羽毛。只有在第4阶段之后,羽毛的其他各种变异才能够进化出来,其中包括我们在第5阶段观察到的许多专门化特征(例如飞行羽毛的非对称羽片等)。

来自分子生物学新发现的支持

羽毛自身的发育是有层次的,这一特性激发我们提出了发育过程的理论。例如,发育模型假设简单的管状羽的问世先于羽支的进化,因为羽支是通过管状结构分化成羽支脊而形成的。类似地,绒羽型羽支簇的进化先干有羽轴的正羽型羽毛的进化,因为羽轴是通过羽支脊的汇合而形成的。我们可以如此类推发育模型假设的所有各个阶段的情况。

支持这个理论的证据部分来自干当代鸟类羽毛的多样性。当代鸟类所展示的羽毛走过了上述模型中的每一个阶段。很明显,这些羽毛是进化衍生出的比较晚近的简化结构,它们仅仅是重现了进化过程的各个阶段,因为复杂的羽毛多样性(通过第5阶段产生)必定在始祖鸟之前就已经进化出来的。这些现代羽毛证明了发育模型假设的所有各阶段都在羽毛小囊的发育能力可以达到的范围之内。因此,羽毛进化的发育理论并不需要任何纯理论的结构来解释整个羽毛多样性的起源。

最近,分子生物学方面激动人心的新发现,证实了进化发育生物学(evo-devo)模型中的前3个阶段,支持了我们的理论。最新的技术进展使我们可以观察细胞的内部,查明特定的基因是否得到表达(也就是基因是否启动以制造出它们所编码的产物)。若干家实验室把这些技术与相关的实验方法结合起来,以考察其基因在羽毛发育期间获得表达时所产生的蛋白质的功能。美国麦迪逊威斯康星大学的Harris和F. Fallon以及本文作者之一(Prum)考察了两

种重要的模式形成基因,即“音速刺猬”(sonic hedgehog,缩写为shh)和“骨形态发生蛋白2”(bone morphogenetic protein 2,缩写为Bmp2)。这两种基因对于脊椎动物四肢、脚趾以及覆盖附件(毛发、牙齿和指甲等)的生长起着至关重要的作用。我们发现,Shh和Bmp2蛋白是一对互相配合发信分子,它们就像通用电子元件一样,在整个羽毛发育过程中被再三使用。Shh蛋白诱发细胞的增殖,而Bmp2蛋白则调控增殖的程度并促使细胞分化。

Shh和Bmp2的表达始于羽毛的基板,在基板内这两种蛋白一前一后地产生,形成两极化模式。接着,在管状羽胚的初始伸长期间,这两种基因均在管状羽胚的尖端处表达,此后则在隔开正在形成的羽支脊的上皮组织中表达,从而确立一种羽支脊生长的模式。然后,在正羽中Shh和Bmp2的信号确定了羽支脊螺旋形生长及羽轴形成的模式,而在绒羽中Shh和Bmp2信号则产生一种比较简单的羽支生长模式。羽毛发育的每一阶段都有一种独特的Shh和Bmp2发信模式。在羽毛逐步生长到最终形态的整个过程中,这两种蛋白反复地承担着各种关键性任务。

这些分子资料证明羽毛的发育过程,是由一系列层次分明的阶段构成的,其中后来事件的发育机制依赖于先前的阶段。例如在Shh-Bmp2表达中,纵向条纹的进化随延伸管状羽胚的先前发育状况而定。类似地,正羽生长过程中,Shh-Bmp2模式的各种变异与先前的纵向条纹形成有关。这样,分子研究成果就圆满地证明了我们的理论:羽毛的进化是从伸长的空心管状结构(第1阶段)发展到一簇绒毛状的羽支(第2阶段),再发展成正羽结构(3a阶段)。

来自中国的有羽恐龙化石的强力支持

新的理论激发了我们的思想,而最先进的实验手段,则使我们得以窥探细胞是如何使羽毛生长并成形的。然而,发育理论最令人叹服的证据,却是在中国北部的一些化石很多的采石场中,通过相当简单的传统探测手段发掘出来的。在中国辽宁省考察的中国、美国和加拿大的古生物学家,发现了一批令人称奇的白垩纪初期易县地层(Yixian formation)化石,距今约1.24亿年到1.28亿年。这个地层的条件极其优越,大批古生物得以保存下来,其中包括最早的胎盘哺乳动物、最早的开花植物、不计其数的古代鸟类[参见本刊1998年第5期鸟类及其飞行的起源一文],以及保留着非常清晰的覆盖器官细胞的恐龙化石等。各种各样的恐龙化石清楚地显示了完全现代的羽毛以及丰富多彩的原始羽毛结构。由此我们只能得出以下结论:在鸟类尚未问世、更没有什么动物会飞的时候,羽毛就已经在一系列陆生双足食肉恐龙身上崭露头角,并进化出了与现代羽毛基本相仿的结构。

1997年易县地层出土了第一件有羽恐龙化石,这是一只大小与鸡相仿的虚骨龙(Sinosauropteryx),它的皮肤上长出了很小的、可能有分支的管状结构。接着古生物学家发现了一件个头如火鸡的oviraptoran恐龙(caudipteryx),它的尾巴及前肢尖端完整地保存了看起来与现代羽毛无异的正羽。有些人对caudipteryx是否属于恐龙持怀疑态度,声称它只不过是一种不会飞行的早期鸟类而已,但是众多的系谱分析却表明,它无可置疑地应属于oviraptoran兽足恐龙之列。随后古生物学家在辽宁还发现了长着正羽的dromaeosaurs,据推测这些兽足恐龙与鸟类的亲缘关系最近,但显然不属于鸟类。总计古生物学家在十几种非鸟类的兽足恐龙身上发现了化石羽毛,其中包括大小与驼鸟类似的therzinosaurBeipiaosaurus以及多种dromaeosaurs(包括Micraptor与Sinornithosaurus)。

这些恐龙身上的羽毛五花八门,异质性极为明显,为发育理论提供了强有力的直接证据。迄今已知的最原始的羽毛(Sinosauropteryx的羽毛)具有最简单的管状结构,与发育理论所预测的第1阶段不谋而合。Sino sauropteryx,Sinornithosaurus以及其他某些非鸟的兽足类动物身上有无羽轴的敞开型簇状结构,与发育模型预测的第2阶段惊人地吻合。此外,某些正羽化石明显长着已分化出来的羽小支及紧凑的闭合羽,恰如发育模型第4阶段所述的情形。

这些化石翻开了脊椎动物皮肤发展史上的新篇章。现在我们已经知道,羽毛最初是在一群兽足恐龙身上出现的,随后在其他各种兽足类中发展出与现代羽毛基本相仿的结构多样性,而这一切都是在鸟类出现之前发生的。在这众多的有羽恐龙中,一群特殊的恐龙进化出了利用特异化前肢和尾部的羽

毛进行飞翔的本领,从而形成了后来的鸟类。Caudipteryx,Protopteryx以及droimaeosaurs的尾尖上均有一个十分显著的羽毛形成的扇状结构,这表明兽足恐龙甚至已经进化出了现代鸟类羽毛的某些特征。

这些令人称奇的化石发现所带来的结果是,我们既要对鸟类的定义加以重新界定,又要对兽足恐龙的生物学特征和生命史进行重新考察。鸟类这个种群包括了从始祖鸟和现代鸟类最近的共同祖先衍生出来的所有物种,以前它一直被认为是会飞行的有羽脊椎动物。现在我们必须承认,鸟类其实是进化出了动力飞行本领的一群有羽兽足恐龙。新发现的化石不断地填补了鸟类和恐龙之间的空白,最终使得连鸟的定义都越发困难了。反之,许多极具魅力、已经成为文化偶像的恐龙,如霸王龙(Tyrannosaurus)和Velociraptor,则非常有可能长着羽毛,但却不属于鸟类。

羽毛究竟是作什么用的呢?

最近的一系列发现是古生物学界的重大收获,借助于这些成果,研究人员现在能够重新评估先前提出的各种关于羽毛起源的假说。经典理论认为羽毛是鳞片变长后形成的,而来自发育生物学的新证据给了这一理论当头一棒。按照这一传统理论,鳞片进化成羽毛的过程首先是鳞片伸长,然后长出有毛状物的边缘,最后生长带钩的有槽羽小支。然而,我们已经看到,羽毛是管状结构;羽片的两侧平面(正面和背面)只是在羽毛从其圆筒状羽鞘中展开后才由管状结构的内侧和外侧形成的。反观鳞片的两侧平面却是由形成鳞片的初始表皮生长物的顶部与底部分别发育出来的。

一种流传甚广、经久不衰的理论认为,羽毛主要是或者当初是为了飞行而进化出来的。然而,只有高度进化的羽毛形状(羽片呈闭合状的非对称羽毛)才对飞行有用。现在看来,宣称羽毛是为了飞行而进化出来的说法,无异于宣称手指是为了弹钢琴而进化出来的。实际上,羽毛只是在发育和结构等方面进化到了相当复杂的程度之后,它的空气动力学功能才得以发挥出来。也就是说,羽毛最初是为了其他目的进化出来的,此后才被用于飞翔。

羽毛的其他早期功能究竟有哪些呢?关于这个问题,人们提出了众多的猜测,包括保温、防水、求偶、伪装及防御等,而这些可能性都是存在的。不过,即使在拥有大量新发现的古生物学资料的情况下,我们对进化出羽毛的特定种系的生物特性及自然史的认识,似乎也不大可能达到足以判断上述假

说孰真孰伪的程度。我们的理论着重指出,羽毛是通过一系列发育上的革新进化出来的,每一革新的目标可能都是为了完成一项不同的初始功能。然而,我们的确知道,羽毛只是在管状羽胚及小囊在某些物种的皮肤内形成后才问世的。因此,最初的羽毛之所以进化出来,是因为从皮肤上长出的管状覆盖物具有某种生存优势。

创世论者和其他一些老是对进化论冷嘲热讽的人,早就把羽毛当做一件法宝,用它来攻击进化论的缺陷。他们声称在鳞片和羽毛之间找不到任何过渡形态,进而质问为何对飞翔的自然选择过程要先使伸长了的鳞片分裂,然后又进化出一种精巧的新机制把它重新编织在一起。现在我们看到了一个颇富喜剧色彩的大转折:一度令进化论者尴尬的羽毛问题,如今却成了一个绝好的例子,向我们指出了一条研究进化史上新特征的最佳途径:集中全力了解那些真正的新特征,然后考察它们在当代生物的发育过程中是如何形成的。进化生物学的这一新模式肯定将有助于我们洞察其他许多奥秘。让我们的思想插上双翼,展翅高飞吧。

[武晓岚/译 曾少立/校]

请 登录 发表评论