科学家和公众对动物的关心的增加,正在改变动物被用来进行研究和进行安全测试的方式。

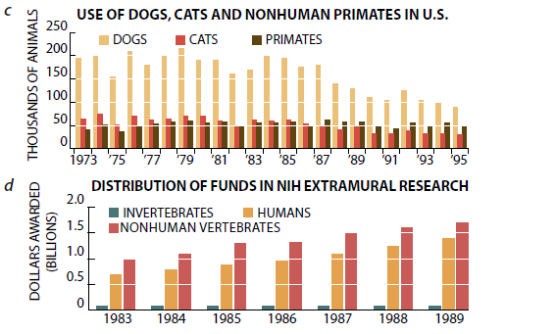

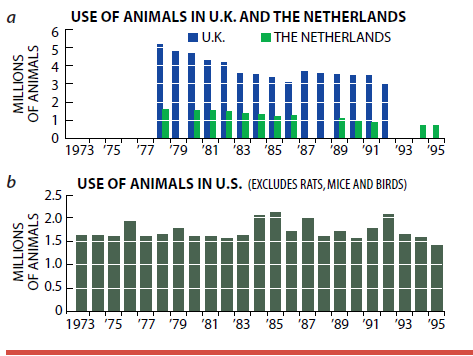

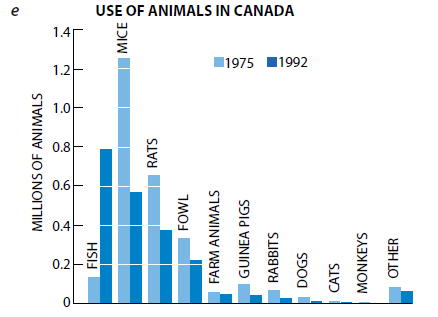

毫无疑问,实验动物的数量正在下降。在英国、荷兰、德国和其它几个欧洲国家中。自七十年代以来其总数己下降一半。在加拿大哺乳动物基本上己被鱼类取代。对于美国的这一数字是不清楚的。美国每年使用1800万至2200万只试验动物,但对于这些试验动物的约85%一一大鼠、小鼠和鸟类一一其准确数字是未知的。所用的灵长目动物保持恒定,而自七十年代以来狗和猫的使用量已减少一半。

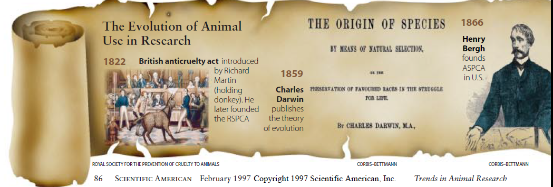

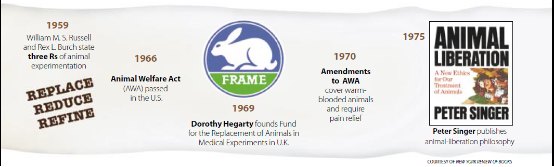

没有什么理由能解释这种下降,然而几个因素是很明显的。在I975年,随着澳大利亚哲学家Peter Singer发表《动物解放》一书,动物权运动迅速地掀起。该书描述了突然警惕起来的活动家所作的研究和一系列的揭露,把严厉的注意目光投向科学家们,在随后的若干年里,公众对动物的感性认识日益变为同情。Dian Fosaey, Jane Goodall和其它人类学家与被灵长日动物之间的爱情故事、悲剧、嫉妒和欺骗情节而着迷的听众结下了不解之缘。虽然对科学家并非如此流行。但动物的这种人格化的观点为通过控制试验方法的法律起到了推动作用。

此外,科学家们也有了改变。近几十年来进人生物医学专业的人至少已感受到某些动物权运动的影响,即使不接受动物权运动的概念;许多人正决心承认他们和职业在道义上的进退两难境地。五十年代受到称赞的某些试验今天就不能再做了,因为它们会被认为引起了太多的痛苦。生物技术时常允许以试管代替动物。此外少数研究人员认识到只有他们的专门知识才能有助于减少对动物的需求。正在渴求替代物。所有这些努力正在结出硕果。

哲学家们隐藏在这些变化后面的力量似乎是社会上对动物观点的进化,这些理解很大部分归因于哲学和科学——此外极少部分归因于宗教。圣经关于动物在自然界中的地位是毫不含糊的,上帝按照他的形象创造了人,并赋与人统治所有其它生灵的权利。此外,虽然印度教和佛教设想了生物体的一种等级制度而不是明显的区分,但它们对动物权运动的影响被局限于模糊的鼓动和素食。动物权利的真正根源在于非宗教的哲学。1780年年英国律师杰里米一边沁问,什么“不可愈越的界线”阻止人类将道义的关心扩展到动物身上。”没有问题,它们能够解释吗?也不能,它们能够交淡吗?然而,它们能够受苦?

1859年随着查理士,达尔文进化理论的出现这一问题变得更加强烈。这一理论为利用动物了解人类提供了科学的原理,而且达尔文赞同这种用途。然而.他也相信在人和动物之间感情上的连续统一性,而且他为那些试验方法能够带来的痛苦而烦恼。在19世纪的英格兰,这种分歧激起了热爱动物的人和动物实验者之间的冲突,在1876年,英国管理试验动物的“虐待动物法”达到了顶点。但是20世纪药物学的显著成就使动物保护运动不再突出了。

在七十年代随着澳大利亚哲学家Singer的评击,动物保护运动又活跃起来。作为边沁的功利主义传统的一位哲学家,Singer认为,在所有的决定中,其结果所带来好处〔对人和动物)的总和应与该过程所带来的痛苦(对人和动物)相权衡。并不是说对他来说人和动物的利益有相同的重要性。例如,生命对人的价值远大于对无自我意识的生物的价值。但是如果入们不应该对比如说一个严重残废的儿童作某件事情,那么人们也不应该对将遭受同样多痛苦的动物作那件事情,无视动物的利益这只是因为它不是人,这在Singer看来是“物种主义” (Speciesism)这是相似于种族主义的一种犯罪。在引用人和类人猿之间的关系之下,Singer Goodall和其他人已为至少对这些生物免除作实验发出了呼声。

虽然Singer发起了现代动物权运动,但该运动根据汤姆·里根的《动物权利案》(加州大学出版社,1983年)来定名和决定它的最不妥协的主张。里根相信,所有的人和大多数动物都有固有的权利,他把这种权利描述为挂在他们脖子上的看不见的“不得侵犯”的牌子。他们声称,我们的身休不能被侵犯,不管因此而带来好多益处。里根没有把人与动物等同起来——为了挽救救生船上的幸存者,在把人丢入水中之前可以把狗扔到水中——然而他声称,不能继续对动物进行试验了,因为他们不是为此目的的唯一手段。

其他许多哲学家也声援动物,但几乎没有什么人支持研究人员。《动物试验提案》(加州大学出版社,1986年)一书的作者Michael A. Fax虽然支持研究人员,后来却声明信服他的批评者并变为一个动物维护者。驳斥Singer和里根的企图包括指出把人和动物区别开来的道义上的相关标准。鲍灵格林州立大学的Raymond G. Frey曾写道,动物不能有权利,因为它们不能有愿望,因为它们不能有信仰,因为它们没有语言。里根反击道,狗完全可以确信“那块骨头是美味佳肴”而不能表达这个短语,而且人类婴儿除非对以后发生的单词(例如“球”)获得了语言之前的概念,否则将永远不能学会说话。

另一位研究的支持者,密执安大学的Carl Cohen争辩说,权利不是固有的,它们是从社会成员间默许的合同产生的,而且它们包含着责任。因为动物不能履行这种责任,所以它们不能享有权利。这种理论遭到反驳,婴儿和精神病患者都不能完成这种义务但并未排除在这种权利范围之外:为什么把动物遗漏掉?(一种答复是人权是基于“典型的”人的特征而不是基于难以确定的两可情况,这促使动物维护者问这些特殊的属性是什么等等。)

某些动物研究的支持者也注意到自然是残酷的:狮子杀死斑马,猫玩弄小鼠。进化已把人推向顶点,因此对于我们来说利用其它生物仅是一种自然的现象。某些人说这种理论把“适者生存”提高到道德哲理上,把捕食降低到称为自然主义的谬论这一问题上去。为了释义18世纪哲学家David Hume的哲理,“是”不能支配“应该是”。因此自然史可以很好说明人类道德为什么进化成它们目前的形式,但是人类能够超越他们的本性。一个动物维护者宣称:“杀死动物并吃掉[肉]是人类进化的主要部分。不杀死动物和不吃[肉]是我们进化的下一步。”

许多哲学家属于苦恼的中间派,主张利益或权利被排列在一个等级制度中,它允许一些人利用动物却阻止另一些人利用。动物解放观念的这种精髓一直在寻找他们制定法律的途径。英国、澳大利亚、德国和其它几个国家需要进行一种功利主义的成本一效益分析之后才能进行动物试验。此外1996年11月在荷兰已写进了法律,声明动物有“固有的价值”:它们是有知觉的生物,有资格享有人类的道德关心。

公众

当然,并非所有荷兰人都是素食者。合理的论证可能已对公众的意见产生了影响,但是正如西卡罗来纳大学心理学家小Harold A.Herzog所说,通常人对动物问题的态度仍然大相径庭。在一项调查中,关于大鼠解剖的问题比关于狗解剖的问题获得的赞成多得多。阿拉斯加大学的神经科学家Jesse L.Ovens对医学研究是“唯一必需利用动物的领域的主张表示抗议,而且与其它研究人员一样,对人们又吃肉又同时谴责动物试验感到不解。

不足为奇,动物解放运动与社会日益变得远离农场相一致——而且社会也与晚餐背后的现实隔离开来。在农场长大的那些人往往把动物看作被利用的实物、而养宠物的人往住表示更多的同情,根据其态度来划分的一条线是性别。在被调查的所有国家中,妇女比男人更加亲动物和反对动物解剖。四分之三的美国动物权活动分子是妇女。代沟也是引人注意的,耶鲁大学的Stephen R. Keller所作的调查发现,年纪较大的人或受教育较少者更有可能把动物看作资源,而年纪较青者或受教育更多者往往以同情的眼光看待动物。

虽然公众对动物试验的支持率在美国比欧洲的高,但一直在缓慢地下降。1985年,63%的美国回答者赞成“应当允许科学家进行可引起如狗和黑猩猩这类动物疼痛和受伤的研究,只要它带来关于人的健康问题的新信息”;1995年,只有53%的人赞成。甚至在传统上使用动物的学科中,这种趋势也是明白无误的。韦斯利安大学的Scott Plous所作的调查发现,九十年代获得博士学位的心理学家可能对动物研究表示强烈支持的人数只有1970年以前获得博士学位的心理学家支持者的一半。(这些结果部分来自妇女博士数目增加、但男人中支持者也有显著的下降。)

往往认为反对动物试验出自反科学情感,而公众的科学知识贫乏更加剧了这种现象。但是根据芝加哥科学院Linda Pifer领导的于1994年进行的一项调查表明,在美国对动物试验执否定态度的人只与缺乏科学知识呈很弱的相关性。此外例如在比利时、法国和意大利,更多的科学文献与抵制动物试验的增加相联系。

社会学家同意,反对动物解剖的原因主要出自对动物的同情。几乎所有动物权活动家都是素食者,许多人是“严格的素食主义者”,避免牛奶、鸡蛋、皮革和其它动物产品。一位动物权活动家告诉Herzog:“我的人生观是尽可能善待地球上的生物,这是我的生命”。为了努力使可能的痛苦达到最小,这些人怀着沉重的道义责任在工作,而这种责任在我们其余人中仅占有无足轻重的位置。有些动物权活动家已沉溺于威胁研究人员,闯人实验室或甚至纵火焚烧实验室。但是被美国司法部列为违法行为的数量已从1987年的50宗降低到1992年的11宗。(更新的数字无法得到,但据信将是很小的。)

许多动物试验人员也是热爱动物的人。据福德姆大学社会学家Harold Takooshian调查发现,生物医学研究人员对动物和动物研究与普通公众怀有同样复杂的感情。(对动物看得最低下并实施动物解剖最多的是农民、猎人和牧师。)洛克菲勒大学动物中心的兽医师Thomas M. Donnelly也为他收养的不再需要用于研究的猫开办了一个庇护所。于1995年召开的一次动物试验代替物会议上,几乎所有毒理学家和药学家都曾经历过用动物作试验。而且都为大受感动而寻找代替物。科学家之所以选择使用动物是因为他们觉得它是帮助人类的唯一办法。七十年代在斯隆凯特林医院从事小鼠癌症研究的Donald Silver描述道,每当他怀疑他的研究时,他只有想到在儿童病房里患晚期疾病的患儿。

科学家

当然,科学家对动物的感性认识也已发生了变化。在二十世纪初,达尔文在感情上的烦恼也已被行为主义的增长所消除。因为思想不能被量度,而行为却能够,所以如C. 劳埃德· 摩尔根和以后的B.F. Skinner这些行医者们力图单纯以动物对刺激的反应来描述它们。《被忽视的呼声》(《The Unheeded Cry》,牛津大学出版社,1989年)的作者Bernard Rollin

主张,在某种意义上,动物心理已由不可能测量变为不存在。检验一个好的理论“Morgan的标准”要求所有的作用都以可能的最低心理学能力来进行解释。实际上,这意味着一只大鼠不会感到疼痛,即使它的“每分钟的蠕动”都被用来测试一种止痛药的效果。它的神经化学仅是在引起生理上的反映。

美国自然历史博物馆的鱼类学家Melanie Stiassney称:“在作大学生时我们被教导不要把动物看作刺激反应束以外的东西。这种教条是,你不能相信它们有感情。”反过来,在研究中一个研究人员对动物有感情往往被认为是不受欢迎的之感情能够损害专业判断,而且也使得它难以进行某些程序。从1985年至1993年研究动物实验室的东北大学社会学家Arnold Arluke报告,当一只顽皮的狗和满房间的小鼠必须被消灭时有些技术人员深深地感到心烦意乱。这种悲伤受到行政主管的劝阻,因此保守秘密。但是在被所喜爱的动物之死“刺痛”之后,实验室工作人员知道避免与该生物发生感情上的联系。

所引起的感情阻隔(它往往被比作患者的外科医师的感情阻隔)允许研究人员以最小的紧张进行操作。但是假若感情分开了,科学家不可能意识到动物什么时候是在疼痛——特别是疼痛是否真正存在是有疑问的情况下更是如此。如今,许多研究人员意识到这种阻隔,并在寻找检测这种悲痛的客观方法。此外动物疼痛已得到自己名分应得的东西。《实验动物的照管和利用指南》—由国家卫生研究所提供资金的所有研究人员必须遵循的一本准则汇编——在1996年召开的一次会议上,衣阿华大学兽医师Gerald F.Gebhart声明,在整个脊髓动物王国中感受疼痛的器官是相同的,而且提出经验法则。“如果它伤害你,那么它或许会伤害动物。”

动物试验人员日益试图平衡科学的必要性与人道主义。哈佛大学动物研究室的兽医师Keirh A.Reimann对猴进行与艾滋病有关的研究。他坚持认为,猕猴在患病以后应尽快对其施用安乐死,即使根据随后的病程可获得额外的信息时也应如此。在监督动物试验的一个委员会工作的德国康斯坦茨大学的Franc P. Gruber说,他的委员会不允许“死亡作为终点”——进行动物因所研究疾病而死亡或所研究的过程而死亡的研究。而这个委员会与研究人员一起努力以确定生物能够被停止其痛苦的阶段。

对美国兽医师很重要的一个领域涉及到麻醉药物。这些药物使动物在6小时或更长时间内不动以进行外科手术;但是,感觉缺乏可以在1小时或2小时内消失。据说少数研究人员不愿投与附加的麻醉剂,因为害怕超剂量的药物能够在试验结束之前杀死动物,导致数据损失。但是没有这种“补加药物”,动物可能在手术期问清醒过来而又不能通过抽搐或吼叫而表达其极度痛苦。此外有些科学家反对用止痛药,因为他们不希望把新的变量引入试验中。

对动物的怜悯感也影响研究,但是研究人员极少允许这种不科学的(即使可信的)动机。例如,当问到关于他们物种对象的选择时,三位神经科学家——分别对猴、大鼠和蛙进行研究——毫不犹豫地回答,这是由手里的科学问题来决定。但在以后的谈话中,试验蛙的人透露,他本人不能对“毛皮动物”进行研究,而试验大鼠的人说,在更为痛苦的方案中他不能用猫或甚至用大鼠进行研究。

三个原则(三R)

科学家对动物的关心于五十年代开始在专业上已明显起来,那时行为主义的范例受到攻击。英国动物学家Wiiliasn M, S, Russell和微生物学家Rex L. Burch发表了《人道试验技术的原则》(伦敦Methuen出版,1959年),其中他们提出了“三R”(Three Rs)。这个原则为有良心的研究人员定下了三个目标:以试管法代替(Replace)动物;借助统计方法减少((Reduce)动物的数量;以及使试验更精炼(Refine)以便带来较小的痛苦。虽然花了数十年才得以流行,但这三R确定了对替代物的现代化搜寻。

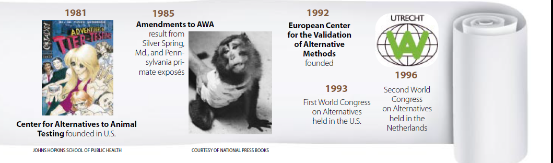

自六年代开始,人道组织和政府开始为研究替代方法提供资金。特别是欧洲的各国政府已投入了大量的资金。过去15年里,仅德国就一直每年提供约6百万美元的研究拨款;荷兰每年花去2百万美元(包括它的替代物中心的经常开支)。1992年由欧洲委员会建立的一个机构“欧洲替代方法确认中心”每年要求增加9百万美元的经费在美国,政府的注意相对较低,3年来国家环境卫生科学研究所(NIEHS)现在每年提供150万美元的资助。此外工业界每年提供1百万美元,由约翰·霍普金斯大学的动物试验替代物中心(CAAT)分配这笔款项。(虽然15个联邦政府机构近来已成立了替代方法确认机构间协调委员会,但这个冒险行动迄今尚未注入资金)。

所有这些努力已产生了多种手段,以减少动物的使用。例如,统计逻辑法允许删除急性毒性的经典LD50(即50%的致死剂量)试验这种试验需要多达200只大鼠、狗或其它动物以强迫喂饲不同数量的物质,以确定将能杀死一半动物的剂量。虽然试管代替法仍然是很遥远的——因为对毒性的机理认识不清——但目前在全世界范围内所采纳的方案还是要求达到上述动物数量的十分之一。例如,经济合作及发展组织要求采用3至1$只动物;如果这种物质杀死了最初的三只动物就不需要进一步试验。

另一个令人感到不愉快的程序是对疫苗进行LD80试验。试验动物被接种抗一种疾病的疫苗;然后这些动物及对照组被暴露于这种疾病之下。只有在至少有80%的试验动物保持健康和有80%的对照组动物死亡的情况下这种疫苗方能通过。仍然使用统计方法,荷兰国家公共卫生和环境研究所的Coenraad Hendriksen发现了一种试验白猴和破伤风疫苗的方法,它只需要检查抗体的水平。这种方法除大大减轻了痛苦之外,还只要使用一半数量的动物。

“数据开发”为了相关的新发现而筛选大量的信息—也已被证明有惊人的帮助。动物试验替代法德国中心(ZEBET)的Horst Spielmann调查了与杀虫剂有关的数十年的工业数据并得出结论,如果证明小鼠和大鼠对一种化合物是敏感的,就不必对狗进行试验。Spielmann预计,70%的狗试验都可以免去。德国朗根市保罗·埃尔利希研究所的Klaus Cussler评价了疫苗的“异常安全试验”(在美国称为“小鼠和豚鼠安全试验”)的数据,其中包括对小鼠和豚鼠进行接种并观察不适当的反应。他们的研究结果导致了异常安全试验被停止使用而以其它标准方法检查疫苗。Cussler摇着头说:“它太不说明问题了”。

1989年,在观察到在有肿瘤的小鼠中生产单克隆抗体引起更大痛苦之后,ZEBET为试管替代法的工业研究提供资金。因而,癌症治疗中所用的抗体现在在欧洲极少用小鼠来生产(可是在美国小鼠仍然作为标准途径)。脊髓灰质炎疫苗的生产是另一个成功的业绩。在七十年代,荷兰每年使用5000只猴,现在只对10只猴进行肾细胞培养就足可向每个人提供疫苗。以细胞培养所制造的激素或疫苗也比在体内(即在动物自身体内)制造的激素或疫苗更纯。因此不必对每批产品象以前一样进行安全和效果试验。

1993年,交通部成为接受对皮肤腐蚀性进行试管试验的第一个美国机构。传统的试验需要在兔剃光的背上放一种物质,看它能腐蚀到多远的距离。这种试验的替代方法使用重组的人皮肤或如Corrositex这种生物膜——证明在寻找替代方法中冒险资本所起的作用。几家化妆品生产厂已完全取消了动物试验,他们依靠国内生产的代替物或使用过去已测试过的成分。

迄今,在基础科学领域中的大多数研究人员几乎看不到代替动物的希望。他们坚持减少或精炼,诸如用系统发育树较下游的动物。Spielmann预言,下一步大量削减动物使用的领域将是医学教育,其中代替的教育工具已被设计出来。事实上,自1876年禁止这种使用动物的法令颁布以来,英国外科医生已不再用动物进行训练,而是对人的尸体进行实习,随后辅助有经验的外科医生进行实际操作。在美国,126所医学院中有如多所在它们规定的课程中不使用动物。

最有意义的变化已在人们的观念中形成。在荷兰自1985年以来,开始研究动物的每位科学家被要求接受三周的课程,他们学习操作程序、正确的麻醉方法、近亲繁殖系的鉴定等等——以及三R。首先这些学生设计动物试验,然后要求他们找到不用动物而能回答同一间题的途径。所引起的讨论和寻找信息引起的新思维方法。这种课程的开拓者、乌德勒支大学的Bert F. M. vanZutphen说:“我给他们时间进行思考,那是极端重要的。为了我们自已的良心去知道我们能走多远。”

法律

科学家态度改变的另一原因是立法。在美国,法律往往出自孤立的事件。1966年的动物福利法——规定动物使用的联邦法律——的产生是因为名叫Pepper的一条狗,它的主人相信这条达尔马提亚狗被偷了并卖给一个试验室,而且因为《生活》杂志的一篇文章描述了在卖狗商人那里挨饿的狗。或许最有意义的改变来自1986年涉及到灵长目动物的两次丑闻之后。在马里兰州银泉市,发现属于爱德华·陶布行为研究所的猕猴在嚼它们的胶体。通向肢体的神经已被切除。此外在1984年,宾夕法尼亚大学医学中心的录像带显示了正在嘲弄拂拂的实验室人员,这些拂拂的头在头部外伤的试验过程中已被扎破。在这些揭露之后的强烈呼声使得堪萨斯州参议员Robert Dole提出了动物福利法的修正案,在使用受管制的动物的每个研究室建立研究室的动物护理和使用委员会(IACUC),并要求实验室让狗活动并确保灵长目动物的心理健康福利。

“福利”这一条款可以看作公众施加于科学家们的关于科学范例的要求。负责管理动物福利法的美国农业部的一名视察员在那时寻求专家对灵长目动物心理学的咨询。他被告知,没有这种事情。现在,正好在10年之后,灵长目动物有感情了。在国家卫生研究所1996年的年会上,Gebhart列举了恐惧、不安、无聊、分隔和孤独应作为试验人员在他们的对象中予以考虑的条件。此外有少数试验室甚至试图丰富他们的兔子的生活。

这些法律总的来说对增大动物研究的成本产生了影响。但是,动物主保护主义者抱怨说,动物福利法及其修正案在执行阶段都打了折扣。例如,该法是指暖血动物。但美国农业部所拟订的条例中却把大鼠、小鼠和鸟类排除在外。该机构说它没有检查使用这些动物的试验室的经费,这才是问题的实质。但是,动物福利活动家说,这种删除是源于生物医学团体的疏通活动。1990年人道组织请求应包括这些动物。虽然他们最初获胜。但因动物保护主义者役有合法的身分而在上诉阶段被抛弃了。只有那些受伤害者——即大鼠、小鼠和鸟类——才能够提出一项民事诉讼。但是美国农业部的Dale Schwindaman已同意在今后6年内把这些动物包括进去。

对所谓的执行标准化必然会产生另一场争吵。当拟订1985年修正案的条例时,例如美国农业部废除了每周必须用狗多少次的说明,这种细节被称作工程标准。而农业部允许每个研究室提供他们自己关于狗和灵长目动物福利的计划,将要评价它的“效能’。(因为这些计划在内部保留,并不在美国农业部,所以公众不能通过《信息自由法》而获得它们。)

研究人员对执行标准的变通性报以很大的热情,而美国人道协会的Martin L. Stephens把它们称作“无标准的婉转说法”。美国农业部的视察人员已分化了。一些人认为这个标准是含糊的和不可能强制实行的。其他人中包括美国农业部西北地区的Harvey McKelvey说

它们允许他使用自己的判断力:“如果我看到一只动物对它的玩具感到厌烦,我就可以说它需要一个新玩具。我不能用工程标准作到这一点”。国家卫生研究所新的指南也包括性能标准。

动物照料委员会已授权给希望削减浪费并改善动物条件的那些科学家。卡罗来纳医学中心的Ralph A. Meyer说:“如果你有一个有良心的人组成的公共机构,那么IACUC系统就会很好地贯彻。”华盛顿特区动物福利研究所的Cathy Liss同意,有些委员会比法律作得好多了。然而对其余的委员会值得担心。1992年由视察员总局进行的美国农业部执行行动的一次审查表明,随机选择的26个机构中有12个“没有根据这个法令正确履行他们的责任。”每个人都承认实施得不彻底,目前仅有69位视察员,它们不可能每年都去拜访1800个所管辖的试验室(以及还有动物商店、动物运输者和动物展览者)的每一个。

因此,这些视察员依赖出来揭发丑恶内幕的雇员。MeKelvey解释说:“我们需要有远在那里的耳目。”已渗透到试验室的人可能是一名动物权活动家,如动物伦理公约组织(PETA)成员准备他们提交给美国农业部或国家卫生研究所的详尽案例档案。或者他可能是一名研究人员或技师。

然而,美国农业部几乎不能向提供消息者再次提供保证。纽约大学医学中心动物照料委员会先前的一个成员声称于1995年8月因为抗议纽约大学试验室的违规并与美国农业部的调查相配合而被炒了鱿鱼。该大学声明,他的位置己变为多余的。但是这位科学家与也被解雇的一名管理人员正在一起控告纽约大学以及美国农业部——他说,农业部未能对出来揭发丑恶内幕的雇员提供保护。美国农业部确实为各种违反动物福利法而对纽约大学罚款45万美元。)美国农业部的几位视察员表示对他们的机构在保护信息提供者的措施方面感到灰心。McKlevey说:“我们不能保护出来揭发丑恶内幕的雇员,这种条例是软弱无能的。”与只需要把各种事件联系在一起的民事歧视诉讼不同,美国农业部需要证明这个人之所以被炒鱿鱼是因为出来揭发丑恶内幕。

IACUC向美国农业部提供的疼痛和悲痛的统计数字也是容易引起争论的。他们指出,在1995年所管辖的动物有54%没有疼痛或悲痛,而有37 %的动物承受着被止痛药缓解的悲痛,而只有8.8 %遭受到未缓解的疼痛或悲痛。这些数据已被广泛地批评为是不可靠的,因为美国农业部不详细说明如何对疼痛进行分类。塔夫茨大学动物和公共政策中心的Andrew N. Rowan已注意到,如毒性试验或抗体生产之类某些相当痛苦的程序一般被放在无痛苦一类中。虽然美国农业部于1987年提出了一个疼痛的分级法,但在遭到研究人员反对后就被彻销了。

确定动物的悲痛是有困难的。然而,许多欧洲国家以及加拿大、澳大利亚和新西兰已开发出了疼痛定级法。其中每种程序都被定了级。因而,他们的报告是更有信息价值的。荷兰于1995年列出,54%的动物有较小程度的不舒适,26%有中度的不舒适,而20%遭受到严重的不舒适。

一种疼痛定级法会使IACUC更加容易为作一种试验的不同方案所涉及到的痛苦定级。目前,要求该委员会证明动物研究人员已寻找过替代方法以及所用的动物数目是合理的。CART的Alan M. Goldberg希望,他们也应评价试验设计方案。“目前他们使用方法A审查:这是正确的动物数吗?他们不使用方法B或C”——它们能包含试管技术。在评论过程中也不——不像德国、澳大利亚和其它国家的委员会——要求他们权衡研究的益处与所受的痛苦,或者包括动物福利组织的代表。(IACUC的确必须包括与研究所无瓜葛的某些人,然而谁来填补那个缺空又是一个引起争论的话题。)

宣传

在美国的变化一直是缓慢的和费劲的。尽管在措施方面有一定的发展,但大多数热情的动物权活动家的猛烈攻击已导致了一种道德上的义愤和不愿意妥协——双方都是如此。几乎所有的活动家都坚持,动物研究是不必要的,对于他们来说,使用动物的研究人员是残酷的和腐败的,是被想往更多的论文和拨款所毁灭的人。一个反对动物解剖的传单标题为《天真无邪动物的屠夫》,而另一个小册子的封面描绘了鲜血的飞溅。对于动物解放者来说,每年杀死60亿只动物(大多数作为食物)代表一次大屠杀,而阿道夫·希特勒的医生是试验者可能是不人道的证据。

反过来,许多动物研究人员认为动物权活动家最好也不过是没长脑筋的“交际舞女”,而最坏的则是危险的狂热者。美国医学联合会出版的传单把动物权立场描述为把人与动物等同起来。PETA的Ingrid Newkirk的话“老鼠是猪是狗是孩子”被提供作为证据。(Newkirk声称她的论点是“对于感觉疼痛来说,老鼠是猪是狗是孩子。”)

在一篇标题为“我们不能为了拯救动物的生命而牺牲人的生命”的短文中,国家智力健康研究所前所长Frederick K. Goodwin曾指出,动物权问题威胁着公众的健康。在这种意向下,拥护研究的人有时把控制动物研究描写为是对人类生命的攻击。例如,一个组织就用这种说法回答了对于将待领场的动物进行试验提出了疑问的人:“假如一项可以挽救你孩子生命的研究计划因待领场动物被禁止而不能继续下去你将有何感想?”许多作者引用希特勒作为证据,动物维护者是反人类的。他是三十年代在德国通过反对残酷法的一个动物爱好者。

研究团体发现自己处在道德——以及有时在物质——的围困之下,它们往往退却到电子监视系统之后——以及经常把内部的不同意见指责为叛逆的“向敌人提供军火”的道德法则。为这篇文章采访的一位科学家说,如果他的批评被人知道,他会被炒鱿鱼的。1991年,新墨西哥大学的两位动物研究人员John P. Gluck和Steven R. Aubacki写了一篇论文,哀叹在他们的领域中缺乏伦理的反省。Gluck证实,这篇文章迅速地使他们的情况由内幕知情者变为不可信赖的局外人。Arluke的研究揭示了缺乏关于伦理的讨论:在35个试验室中的33个内,道德的地位由研究所来定义。新手被告知,资深科学家己解决了所有的难题,叫他们别操心。

严格隔离已使得在生命科学的其它分枝——或横跨大西洋——中的变化很难互相渗透。例如,灵长目专家几十年来一直在讨论他们的试验对象的复杂感情。可是许多美国试验人员仍然拒绝使用“痛苦”一词,因为该词表示动物有意识。甚至“替代物”一词也是值得怀疑的;而国家卫生研究所把这些描述为对动物研究的“附属品”或“补充”。某些研究人员似乎把三R看作为动物权的一个阴谋。国家卫生研究所的Robert Burke曾说:“对我们必须改进我们的方法之争论表明,目前它们是不适合的或不道德的......在我看来,对继续把原来的三R倡导为科学政策的一个目标在理智上是不诚实的和虚伪的。毫无疑问,送给我们的敌人这样有用的歪曲科学事业的工具也是危险的。

国家卫生研究所下属的17个研究所中,只有国家环境卫生科学研究所在研究替代物方面一直是积极的。在国会发出指令后,国家卫生研究所在1987年至1989年期间给予了约250万美元的专用拨款。但乔治敦大学肯尼迪道德研究所的F. Basrbara Orlans指责说,这些钱未能构成对替代物的一项特别配给。17项拨款中有16项用于过去是由传统方式提供资金的研究项目。(与全世界其它公共卫生机构一样,国家卫生研究所也支持研究无脊椎动物、试管内研究和计算机模拟研究,这些均未计入替代物研究的账单中。)

1993年国会指示国家卫生研究所提供一个补充三R的计划拟出的文件标题为“研究中使用动物计划”,概述了生物医学的模式,对非哺乳动物系统给予了某种程度的强调,国家卫生研究所的Louis Sibal解释说:“该计划的主要宗旨是科学家们必须自己决定解决他们问题的最佳方法是什么。”而欧洲联盟计划到公元2000年将动物使用量减少一半,1989年国家卫生研究所的一份报告说,使用的动物不可能减少。

宣传战特别凶猛的一个竞技场是课堂,双方都把解剖看作争取下一代同情的关键。动物维护者说在学校里的解剖是不必要的而且像野兽一样残忍,每年使用的570万只脊椎动物(大多数为野生蛙,但也有猫、猪胎儿、鸽和河鲈)是以非人道的方式获得的。研究的拥护者担心,没有解剖,教育将是不充分的,而且只有较少的学生将对生命科学感兴趣或接受该学科的训练。

当1989年全国生物教师联合会(NABT)宣布了鼓励替代物的新政策时,激起了强烈的反应。例如纽约州立大学石溪分校的Barbara Bentley谴责关于补充政策的这篇专题文章为阴险邢恶的出版物——之所以邪恶是因为它是由动物权活动家们制造的,几乎没有遮掩的传单。”

激烈的战役接踵而至,1993年全国生物教师联合会发表了一项新的政策声明,警告教师们要意识到替代物的局限性”。在大多数欧洲国家中高级中学没有解剖课。

Orlans说:“可以既支持研究又支持改革。”她和不安的中间派的其他人有一个简单的宗旨:僵局必须结束。动物解放者必须采纳,动物研究对人类是有益的。而动物研究者必须承认,如果动物足以接近于人类,它们的身体、脑以及乃至心理活动对人的条件是很好的模式,那么在使用它们时无疑会引起伦理的进退两难。然而道德重担不仅是科学家们才具有。使用现代医药和现代消费品的我们大家都必须承认我们所欠我们的伙伴生物的债务,并支持科学在其探索中对动物作得更好。

研究动物的数量

在欧洲试验室所用的动物一直在缓慢下降(a)。在美国,有效的统计(b)包括灵长目动物、狗、猫、豚鼠、兔,仓鼠和其它动物,但不包括大鼠、小鼠和鸟类——估计每年有另外的1700万只动物。灵长目动物的使用大体上保持恒定,可是猫和狗的数量(c)正在下降。(在许多情况下,狗正被猪、小牛和其它农场动物所取代。自1990年起就已计算这些动物,但不包括在图表中。)国家卫生研究所支持对无脊框动物模式(d)进行研究;但是,对脊椎动物(和人)的研究所提供的资金一直在更急剧地增长,在加拿大,所使用的动物数(e)每年约在2百万只左右徘徊,但在许多领域特别是毒理学方面鱼已取代了哺乳动物。

〔韩艳 译 王世德 校〕

请 登录 发表评论