红斑狼疮的病因

Moncef Zouali

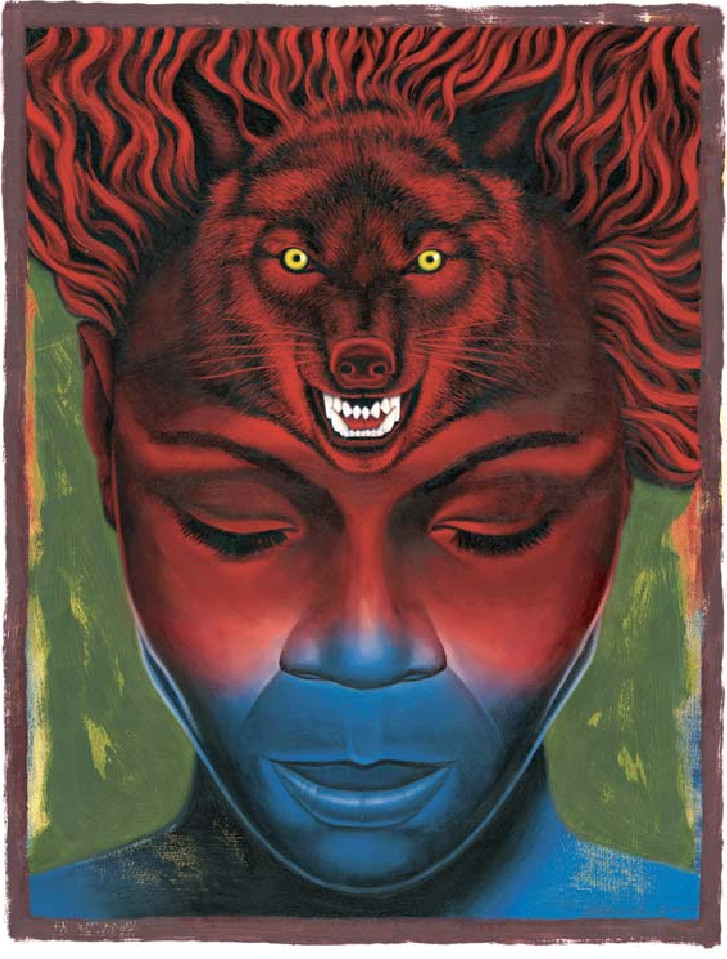

一名24岁的女性因肾脏功能衰竭和抗癫痫药物治疗无效的癫痫样惊厥接受了医学诊治,但她最明显的疾病体征是横跨鼻梁以及面颊上的红色皮疹,状似一只蝴蝶。

一名63岁的女性一直在住院治疗,以确定其为何感觉疲乏、关节疼痛、有时呼吸引起剧痛。她自十多岁起就避免日光照射,因为那会使她裸露的皮肤出现疼痛的水疱样皮疹。

一名20岁的女性从一次常规体检中惊讶地得知尿液中蛋白水平异常增高——这是肾功能障碍的表现。肾活检发现有炎症。

尽管以上三名患者的症状各异,但其病根相同——系统性红斑狼疮。据估计,这种疾病发生于140万美国人中,在18岁至65岁的非洲裔美国妇女中,每250人就有1人患此病。该病可损害身体的几乎任何部位:皮肤、关节、肾脏、心脏、肺、血管或脑,有时候甚至危及生命。

科学家早已知道,从根本上讲,红斑狼疮是因与抗体分子有关的免疫功能障碍所致。健康机体可针对外来入侵物(如细菌)产生抗体,这些抗体可与入侵物上被认为是“外来”异物的特异分子(抗原)结合,然后直接破坏入侵物,或者将它做上标记,使它被免疫系统的其他部分所摧毁。然而,红斑狼疮患者的机体却将自体分子认作是异物而产生抗体,然后以机体自身组织上的“自身抗原”为靶标而发动攻击。

自身攻击——又称作自身免疫,被认为是多种疾病的发病基础,包括I型糖尿病、类风湿性关节炎、多发性硬化,可能还有银屑病。但红斑狼疮则是一种极其严重的情况。免疫系统与患者体内种类惊人的多种分子一一从细胞表面暴露的靶分子到细胞内的分子,甚至某些位于隔离腔室(细胞核)内的分子产生强烈反应。实际上,红斑狼疮因存在针对患者DNA的抗体而闻名。在试管中,这些抗DNA“自身抗体”可直接消化遗传物质。

直至最近,研究人员对造成这种多形式攻击的原因仍所知甚少。但来自不同研究方向的线索正开始阐明其深层的分子事件。这项研究同时也在探求免疫系统功能中最基本而依旧神秘的问题:自我与非我的区别;自身耐受(不侵犯自身组织)的维持;以及每种免疫应答强度的控制。这些发现将不仅为红斑拫疮,还会为其他自身免疫性疾病带来新的治疗甚至预防方法。

一些已有的了解

对于红斑狼疮,有一点早已清楚:作为该病标志的自身抗体以不止一种方式造成了组织损伤。在血液中,识别一种特定自身抗原的自身抗体可与该抗原结合,形成一种所谓的免疫复合物,后者可沉积干各种组织中。自身抗体还能识别组织中已有的自身抗原,并在该处产生免疫复合物,无论免疫复合物如何积聚,它们均可招致麻烦。

举例来说,免疫复合物常常招募免疫系统中的实体——已知为补体分子,后者可直接损伤组织。免疫复合物自身或者在补体分子的协助下,还可引起炎症反应。这种反应涉及到白细胞入侵,它们试图隔离和摧毁任何引起疾病的物质。炎症是一种保护机制,但如果它是在其实没有真正危险的情况下发生,或者持续时间过长,那么炎症细胞以及它们分泌的物质就可损伤它们本欲保护的组织。炎症还可引起受损组织处的细胞异常增殖,这些过多的细

胞可破坏组织正常行使机能。比如在肾脏中,免疫复合物可积聚在肾小球(肾脏用于过滤血液的毛细血管袢)内。过度沉积将引发肾小球性肾炎,这种局部炎症反应可导致肾脏损伤。

除引起炎症外,某些红斑狼疮自身抗体还可直接造成报伤。在实验室研究中,已显示这些自身抗体可与细胞结合,然后进入细胞中,在细胞内它们可强烈抑制细胞功能。

关于红斑狼疮的真正不解之谜是:是什么导致了这些事件发生?遗传易感性似乎是答案之一,至少在一些人中是这样。大约10%的患者有患该病的较近血亲,这通常提示有遗传因素。另外,研究者还已发现,与异卵双生子(通常其基因并不比其他同胞兄弟姐妹更相似)相比,同卵双生子(他们在遗传上难以区分)在发生红斑狼疮上具有更大的一致性一——要么都患有红斑狼疮,要么都没有。

遗传学线索

受这些发现的激发,遗传学家正在寻找有错误的基因,包括那些使得绝大多数无明显红斑狼疮家族史患者的易感性增高的甚因。对基因、这些基因编码蛋白以及这些蛋白正常功能的了解,必将在某一天有助于阐明红斑狼疮是如何发生的,并将指导如何更好地控制该病。

在易患红斑狼疮的小鼠中,这项研究工作已经鉴定出染色体上30多个在一定程度上与红斑狼疮相关或者与抵御红斑狼疮相关的广泛区域。—些区域与疾病的特定要素密切相关。例如某一区域,显然含有参与产生识别细胞核成分的自身抗体的基因(尽管该区段本身不编码抗体);另一区域影响红斑狼疮所致免疫复合物引起的肾脏炎症的严重程度。

在人类红斑狼疮中,遗传学因素可能要更加错综复杂得多。有人应用一种能提供丰富信息的方法检测了有多名红斑狼疮患者家族的DNA,以鉴定这些患者共有,而其他家族成员不具备的遗传学特征,该研究已揭示出红斑狼疮和染色体上48个区域之间存在联系。其中6个区域(位于5条不同的染色体上)显示出最影响易感性。目前研究者还要鉴定出这些位点内的红斑狼疮相关基因。

似乎已经可以顺理成章地得出结论:尽管每个基因本身对狼疮易感性的作用很难检测到,但人类的多个基因可造成红斑狼疮易感性。不同的基因组合可能是不同个体发生红斑狼疮的基础机制。但有一点很明确,单个基因即使有,也极少是造成该病的主要原因;因为如果单基因是主要原因的话,那么就会有更多红斑狼疮父母所生儿童患上该病。但实际上红斑狼疮仅发生于大约5%的此类儿童,而且很少出现于一个家族的多代人身上。

许多诱发因素

如果仅仅基因极少是发生红斑狼疮的原因,那么环境因素的影响肯定起了作用。其中最著名的是紫外光。大约40%至60%的患者对日光敏感:比如在夏季正午暴露于日光下10分钟,即可突然引起皮疹。暴露时间过长还可引起病情恶化或症状加重。尚不清楚日光到底是如何导致这种情况发生的。在一种情形下,紫外辐射引起皮肤细胞DNA改变,使得DNA分子成为外来物(从机体免疫防御系统的角度来看),因而可能具有抗原性。同时,辐射使得细胞易于破裂,这时它们将释放出抗原,后者进而引发自身免疫应答。

红斑狼疮的环境诱发因素还包括某些药物,其中有肼苯哒嗪(用于控制血压)和普鲁卡因胺(用于心律失常)。但症状通常在停止用药后消失。在其他病例中,轻微感染或者严重感染也可能成为红斑狼疮诱发因素或加重因素。一个可疑因子是Epstein-Bair病毒,可能它最为人所知的是引起传染性单核细胞增多症,或称“热吻病”。甚至某些疫苗也可引发红斑狼疮病情加重。然而,尽管研究进行了数十年,但仍未能提出细菌、病毒或寄生虫传染红斑狼疮的有力证据。其他可能因素包括高饱和脂肪酸饮食、污染物、吸烟,可能还有身体或者精神上的极度应激。

另一研究方向已经揭示了很有可能引起或维持自身免疫活性的细胞和分子异常。尚不清楚这些异常通常是更多由遗传因素还是环境因素所致。人体可能受多种不同组合的因素的影响。

一个重要的异常与被称作凋亡或者细胞自杀的过程有关。机体为正常行使功能,需不断地清除已到达生命终末期或者已变得危险的细胞。它通过诱导细胞产生实质上从内部摧毁细胞(比如将细胞蛋白和核内染色体剪成碎片)的蛋白而实现“修剪”作用。但红斑狼疮患者的某些细胞——尤其是免疫系统的B淋巴细胞和T淋巴细胞中的凋亡率过高。

当细胞凋亡时,机体通常能有效处理残余物。但在红斑狼疮患者中,该处理系统似乎存在缺陷。这种凋亡增加而清除减少的双重作用可直接促进自身免疫反应:如果凋亡细胞内的物质异常,它大量从细胞内释放出来必将引起抗体产生,因为后者将异常物质错误地当作是致病因子入侵的征象。如果释放出的物质不能被清除,而是积聚足够多数量以致让自己引起注意的话,尤其可能出现这种抗体产生现象。

不幸的是,从红斑狼疮患者凋亡细胞内溢出的物质常常是异常的,尤其是染色体片段。在健康细胞中,DNA的某些短序列带有甲基,甲基用作控制基因活性的标签。红斑狼疮患者循环免疫复合物中的DNA甲基化不足。科学家有数条理由怀疑这种甲基化方式可能在自身免疫中起了一定作用。在试管中,异常甲基化的DNA可刺激与免疫有关的多种类型的细胞,包括B淋巴细胞,它在成熟时即成为大量产生抗体的“工厂”。(可能机体误将这些异常甲基化的片段当作是存在致病因子、必须将其清除出去的信号。)另外,某些已知能引起红斑狼疮症状的药物也可导致T细胞的DNA甲基化不足,从而导致小鼠T细胞自身免疫。

总而言之,这些发现提示,凋亡细胞是自身抗原的潜在“贮存器”,极有可能诱发自身免疫应答。进一步支持该观点的发现是,静脉内给予大量辐照后的凋亡细胞可诱导正常小鼠合成自身抗体。

因此,导致破坏性免疫复合物形成的基本过程之一可能是机体产生了看似异己的抗原,这导致机体表现得带有那些抗原的组织似乎为外源性和具威胁性一样。但是其他研究工作显示,除此之外,红斑狼疮患者的B淋巴细胞本身功能紊乱,它们倾向于产生自身抗体,甚至当其遇到的自体分子完全正常时也是如此。换句话说,本应保证自身耐受的机制出错了。

功能紊乱的细胞

问题最像是出自B细胞内的信号传导失衡。在健康机体中,B细胞仅在其细胞表面的抗体样突出(B细胞受体)与外来抗原结合后才成熟为抗体分泌机器——被称作浆细胞。如果B细胞反而附于自身成分上,这种结合通常诱导细胞自杀,退变为非应答(无反应性)状态,或者“编辑”其受体,直至它们不再能识別自身抗原。

细胞是否正确应答在很大程度上依赖干对外部输入信号发生反应的内部信号传导途径的正常活性。对小鼠的研究显示,即使是很轻微的信号传导失衡也可使小鼠易于产生针对自身的抗体。多种研究证据显示,红斑狼疮患者B细胞上和B细胞内的某些信号传导分子(例如Lyn、CD45和SHP-1)的数量异常。

其他研究结果提示,发生功能紊乱的不仅仅是B细胞。对于B细胞来说,要产生抗体,它不仅必须与抗原结合,还必须接受来自免疫系统细胞——辅助性T淋巴细胞的某种刺激信号。红斑狼疮患者的辅助性T淋巴细胞同B细胞一样出现信号传导异常。T细胞异常可通过不适当地刺激自身反应性B细胞而间接导致产生自身抗体。

建立所有关于红斑狼疮病因的理论时,必须不仅解释患者为何产生如此众多种类的自身抗体,还应解释该病的另一个显著方面:女性患红斑狼疮比男性常见10倍,而且女性还常常很早(在育龄期间)就发生该病。这种女性易感性——该特点也见于一些其他自身免疫病——可能部分因女性免疫反应性较高所致。她们产生的抗体和淋巴细胞常常多于男性,可能因此抗感染能力更强。另外,在小鼠中,母鼠比公鼠更迅速地排斥异体移植物。可能让人并不意外的是,性激素似乎在反应性增髙方面发挥了一定作用,这就能够解择为何雌激素使实验动物的红斑狼疮加重,而雄激素使之改善。

雌激素可通过几种方式提高免疫反应性。它们增加催乳素和生长激素分泌,这两种物质可引起具有对雌激素敏感的受体分子的淋巴细胞增殖,雌激素通过这些受体发挥作用,可能通过损害自身耐受而调节机体的免疫应答,甚至还可调控淋巴细胞发生。

向新疗法挺进

研究红斑狼疮病因的学者们仍在思索迄今已揭示的遗传因素、环境因素和免疫学特征是如何共同作用而导致该病的。哪一个事件最早发生,哪一个最为重要,还有,不同患者之间其基本发病过程有多少不同?尽管如此,不过已有的线索为红斑狼疮一般如何发生这个问题提示了至少部分情况。

基本观点是:遗传易感性和环境影响可能共同导致免疫系统功能损害——更确切地说,是淋巴细胞内、可能还有免疫系统其他细胞(比如那些负责清除死细胞和残骸的细胞)内的信号传导障碍。而错误的信号传导又导致自身耐受受损,淋巴细胞死亡加快、凋亡细胞及其释放出的自身抗原的处理缺陷。抗原对于机体失衡的免疫监视来说已是大大富余,干是抗原错误指导免疫系统,导致其攻击自身。

确实有治疗红斑狼疮的药物,但迄今为止,它们主要是降低整个免疫系统的功能。换句话说,它们是非特异性的:它们不是专门靶向引起红斑狼疮的免疫学事件,而是减弱机体对感染性疾病的广泛防御能力。比如皮质类固醇激素,它以增加易患感染的可能为代价来减轻炎症。

急待解决的难题在于设计出新药,这些药物应能防止自身免疫自我攻击,间时又不会严重报害机体保护自身免干感染的能力,为理解正在尝试的治疗方法的逻辑性,我们先多了解一些关于辅助性T细胞通常如何帮助B细胞转变为活跃的抗体生成细胞方面的知识。

首先,辅助性T细胞自身必须活化,这是通过与所谓的专职抗原递呈细胞(比如巨噬细胞和树突状细胞)之间的相互作用发生的。这些抗原递呈细胞摄取细菌、死细胞和细胞残骸.把它们消化,将分解后的片段与大分子(被称为MHCⅡ类分子)连接,并将由此得到的MHC-抗原复合物展示在细胞表面。如果辅助性T细胞上的受体识别该复合物并且与之结合,这种结合就会传递一种抗原特异性的信号给T细胞。如果与此同时,受体附近的某种T细胞突出与抗原递呈细胞上一种特定的配体(已知为B7分子)连接,那么这种结合就会传递一种不依赖于抗原的或者说是共刺激信号给T细胞。接收到这两种信号后,T细胞将“开通”,也就是将产生或展示活化B细胞所需的分子,并会找寻这些细胞。

同专职抗原递呈细胞相似,B细胞也在MHCⅡ类分子上展示它所摄取物质的片段(特別是它们捕捉到的抗原的片段)。如果活化的辅助性T细胞通过其受体与B细胞上的这种复合物结合,并且T细胞和B细胞还通过共刺激表面分子相互传递信号,那么B细胞将展示一种称作细胞因子的小分子蛋白的受体。这些由活化的辅助性T细胞分泌的细胞因子,可诱导B细胞增殖并成熟为浆细胞,浆细胞能产生抗体,这种抗体特异靶向偶联的B细胞和T细胞识别的同一抗原。

当然,任何正常的免疫应答反应在危险过去时都会自动关闭。因此,在抗原递呈细胞活化辅助性T细胞之后,T细胞还开始展示一种被称为CTLA-4的“关闭”开关。该分子与抗原递呈细胞上的B7分子结合能力很强,它能与大部分甚至全部B7分子连接,因此可中断辅助性T细胞的进一步发展以及后续的B细胞应答。

一种治疗红斑狼疮的实验方法实质上是模拟“关闭”步骤,让CTLA-4去遮挡B7分子。在易患红斑狼疮的小鼠中,该方法能防止肾病进展,延长生命。这种物质已开始在红斑狼疮患者中试验;对银屑病患者的早期临床试验已显示治疗是安全的。

第二种方法是直接阻止辅助性T细胞和B细胞之间的信号传导。T细胞上与B细胞分子“握手”以传递所需共刺激信号给B细胞的分子被称为CD154。红斑狼疮患者的辅助性T细胞产生CD154增多,在易患红斑狼疮的小鼠中,被设计成能与CD154结合的抗体可阻断B细胞活化,维持肾功能和延长生命。到目前为止,不同方案的抗CD154抗体早期人体实验产生的结果既有好的也有不好的。有一种方案,它显著降低血液中的自身抗体和尿液中的蛋白含量,减轻某些症状,但它同时也引起较重程度的血凝块形成。另一种不同的方案不会增加血栓形成,但治疗作用不佳。因此,还不知道这种治疗方法能否最终证明是成功的。

第三种策略是采用一种不同的方式干扰B细胞活性。免疫系统细胞分泌的某些因子,比如细胞因子BAFF,它们与B细胞结合后能促进细胞存活。这些分子与多种自身免疫性疾病有关,包括红斑狼疮及其病情突发:经基因工程技术改造后过度产生BAFF或者其在B细胞上三种受体之一的小鼠可出现自身免疫病的征象,在易患红斑狼疮的小鼠以及患者中,BAFF似乎都产生过多。因此,理论上,防止BAFF与其受体结合应该能够减少抗体合成。对动物和人类的研究成果支持这种观点。有人设计了一种能在BAFF找到其真正受体之前耗尽BAFF的循环“诱饵”受体,可减轻小鼠的红斑狼疮、延长存活期。第二种“诱饵”受体的研究结果也同样是鼓舞人心的。人体试验正在进行中。

靶向其他细胞因子的方法可能也有助于治疗。白细胞介素-10水平升高和转化生长因子-β含量降低是报道于红斑狼疮的最为显著的细胞因子异常之一,易患红斑狼疮的小鼠对阻断白细胞介素-10或者增加转化生长因子-β的治疗有效。研究多种自身免疫疾病的学者们采取了另一种不同的方法,他们正从事特別针对减少B细胞数量的治疗研究。一种称为rituximab(美罗华)的药物可在B细胞能够分泌抗体之前将它们从血循环中清除,已在系统性红斑狼疮患者的早期试验中显示出应用前景。

一些正在研究中的其他治疗方法包括:设计能阻断抗DNA自身抗体产生的分子,或者能够诱导抗体与诱捕它们的“诱饵”复合物结合,引起抗体降解的分子。这种“诱饵”的例子之一为一种复合物,它含有4条结合在惰性骨架上的DNA短链。尽管后一设想非常有吸引力,但我不得不承认,引人这种“诱饵”后产生的效果多半会很复杂。

某些细胞因子可能能够用于治疗,但这些细胞因子和其他蛋白药物的作用可能因为机体易于降解血循环中的蛋白而受阻。为解决这个问题,研究者们正考虑基因治疗,这将赋予细胞自己产生有用蛋白的能力。DNA编码的转化生长因子-β已显示能治疗小鼠的红斑狼疮,但在人体中进行的试验至今还太少,因此尚不能预测该技术对于人类的用处如何。同时,科学家们仍在努力完善通用的基因治疗技术。

当从事治疗的研究者在寻求新的道路解救患者时,其他学者则继续探求红斑狼疮的主要不解之谜:是什么导致了免疫细胞的异常信号传导?这种紊乱的信号传导究竟是如何导致产生自身免疫的?答案对于最终解除机体对自身的错误攻击是非常关键的。

[陈玮/译 曾少立/校]

请 登录 发表评论