野马的生存危机

Patrxcia D. Moehlman

人们在猎杀野斑马、野驴和野马以获得肉食、药材以及经济收益。这种捕猎行为,加之栖息地丧失以及这些动物天性较低的繁殖率,使得现有种群的续存受到威胁。

从我们的祖先开始在山洞石壁上绘画时起,骏马的英姿和速度就已经俘获了人类的想象。在大约20,000-25,000年前的这段时期,非洲、亚洲和美洲草原上数量最多、生态学上最重要的食草动物中,马科动物位列其中,然而今天只有七种野生马科动物存活下来(三种驴、三种斑马和一种野马)。现

在IUCN,即世界自然保护联盟(The World Conservation Union),把这些动物中的大部分都列为濒危物种。

在这些生灵仍然能够自由徜徉在草原上的今天,野生动物学家(包括我就任主席的IUCN马科动物专家组)正研究这些日益缩减的种群,以便尽可能多地了解这些在历史上很重要的动物。我们也在寻找一些方法来防止它们灭绝,并且最近提出了一项方案来理清应该采取行动的轻重缓急。

两种生活方式

我们的工作建立在早期研究人员(德国不伦瑞克大学的Hans Klingel)的工作基础之上,区分了野生马科动物中存在的两种截然不同的社会组织模式。这些动物都生活在开阔的陆地上,但是它们的栖息地跨越了从干旱沙漠到降水适中的绿色草原的广大范围。获得食物和水的难易程度决定了这些具有潜在群居习性的动物如何组织起来,以便觅食,交配和抚育后代。

在类似坦桑尼亚塞伦盖蒂平原(Serengeti Plain of Tanzania)的草原上,丰富的草料和水资源允许多只雌马一同取食,从而形成稳定的聚群。雄性如果能阻止其他雄性接触这群雌马,它则拥有了与所有雌性的唯一交配权,这样一个系统被称为一个“眷群”或“家庭”。在干旱的环境下(例如埃塞俄比亚和厄立特里亚的达纳基尔沙漠),零星分布的食物和有限的水资源通常无法满足多只雌性在彼此距离很近的情形下觅食,也无法组成稳定的聚群。每个成年个体都是独自去寻找食物,一只雄性可以在重要的水或食物资源附近建立一个领地,然后它将获得与进入该领地饮水或取食的所有雌性交配的权利。

在“眷群”组织方式中,家庭成员通常是由一只雄性和一到多个雌性以及它们的子女组成,其他的雄性则居住在“单身汉”群体中。眷群内的所有成年雌性通常终生生活在一起,但家里的雄性却可能被其他个体替代。能否被取代取决于它的年龄、打斗能力以及它必须面对的竞争对手的数量。幼马出生以后通常在家里呆两到三年便出走,年轻的雌马往往在第一次发情期便离家出走并加入其他家庭:年轻的雄马则倾向于在家里多呆几年再出去寻找“单身”俱乐部。

普通斑马和山斑马(plains and mountain zebra)以及野马(feral horses)普遍采用这种眷群体制,这能够提供一个相对安全的环境:母马及其幼崽在其中能够健壮生活和成长。占统治地位雄马的存在明显减少了来自其他单身雄性的骚扰,否则这些单身汉将追逐母马并企图与其交配。这样的骚扰可能会是致命的:它妨碍雌性的取食能力,能导致流产甚至嗜杀幼仔。稳定的群居生活和占统治地位雄马的存在也有助于抵挡捕食者,例如狼,狮子和鬣狗。

相反,在干旱的环境里,长期集群关系汉仅出现在雌性和它们的子女(有时仅仅是一头幼崽,有时是一头幼崽及一头一龄幼马)之间。成年个体之间有时形成暂时的集群,但它们之间没有持久的约束关系。非洲野驴(African wild and feral asses),格氏斑马(Grevy’s zebra)和亚洲野驴(Asiatic wild asses)都采用这种更短暂的组织形式——占据统治地位的雄性控制某一关键资源周围的一片领域。主宰这一领域的雄马可以统治其地盘数年之久,它可以容忍领域内同时有雌性和其他雄性存在,但是只有它可以与进入该领域的任何雌性交配。

控制水源的获取权是至关重要的。处于哺乳期的雌性每天至少饮一次水,因此它们会呆在距离池塘和溪流尽可能近的地方。雌马在产崽后一到两周将进入发情期,如果到时它未能受孕,大约一个月后将再次进入发情期。因此,占据领域的雄马有多次机会成为新生幼崽的父亲。就雌性而言,这样不仅得益于获得水资源,还会减少受到单身雄马骚扰和避免捕食者伤害。

无论采取哪种交配体制,领地性的或者眷群体制的,所有的野生马科动物都趋于达到四、五岁后才进行第一次生育,随后每隔一年才生育一次,直到它们的老年(16岁左右)。虽然它们具备每年生育一次的生理潜能,但在野生环境中很少会这样做,对食物和水的争夺限制了繁殖行为。它们付出巨大的投入来养育数量相对很少的后代,亲代抚育包括哺乳、分享食物和水、保护其免受捕食。后代数量和亲代抚育之间的协调是一种优异的繁殖策略,数千年来它在马科动物中都行之有效。但当环境条件导致高死亡率时(譬如现在捕猎者们猎杀马科动物来获得食物、药材以及进行皮革贸易),这种策略是失效的。

我们中试图监测这些动物种群动态趋势的研究者面临着一项复杂的任务。不但因为一个地区内的动物数量往往很低,使得常规抽样技术对于野生马科动物种群不是很奏效,而且多种马科动物的生活区域地形险峻,使研究者很难找到它们。我自己对非洲野驴(Equus africanus)的研究就提供了一个相关的例证。

世界上最濒危的马科动物

非洲之角的达纳基尔沙漠呈现出一片严峻、令人生畏的地貌。即便是以沙漠的标谁来衡量,它也是极度干旱;在年景好的年份降雨量也只有10厘米。粗糙火山岩构成的山脉和丘陵被狭窄的山谷划得满是沟壑,山谷中的碱性土壤孕育了少许青草和灌木。

1994年当我着手在达纳基尔寻找非洲野驴时,文献记录表明这里已经有20年没有它们的踪迹。在1970年代,我的早期研究是关于加利福尼亚死亡谷的野驴。从那时起我就对它们生活在非洲荒凉山地的祖先产生了浓厚的兴趣。最终我开始来寻找它们,更确切地说是来弄清楚它们是否仍然存在。

我与当地的自然保护主义者一同工作,他们是埃塞俄比亚野生动物保护组织的Fanuel Kebede和厄立特里亚野生动物保护联盟的Hagos Yohannes。不久我们就得知,尽管只剩下很少的野驴,但当地的阿法尔(Afar)牧人仍然知道哪里可以找到这些喜欢躲躲藏藏的动物。在厄立特里亚,由当地一名阿法尔向导Omar陪同,我们跋涉数天,走了很长的路,穿越了这片火山般酷热干燥的陆地。最终,一天上午Omar带领我们翻越Messir高原上玄武岩的山脊时,我们发现了3头野驴:一只母驴、它的孩子,还有一只公驴,它们在啃草,旁边是正在照看自己羊群的阿法尔牧人。

从令人兴奋的那一天之后,我和我的同事们确认至少有45头野驴生活在这片高原上。在这里它们持续生存了下来,密度也比较大,这很大程度上归功于厄立特里亚的阿法尔牧人。这些牧人延续了与这些野生动物分享他们的土地和资源的传统,不去伤害它们。他们了解到我和我的同事们所从事的这项工作,就马上给予了帮助。现在我们为一次野外调查而到达他们的村庄,他们凑齐了三头骆驼来帮我们搬运野营设备、食物和水。我们都爬到高原的制高点宿营。然后,每隔一天会有个人带一头骆驼为我们送来四塑料桶水,有160升。这些帮助使我们能够在非洲野驴生活的最佳地段的中部步行完成野外工作。

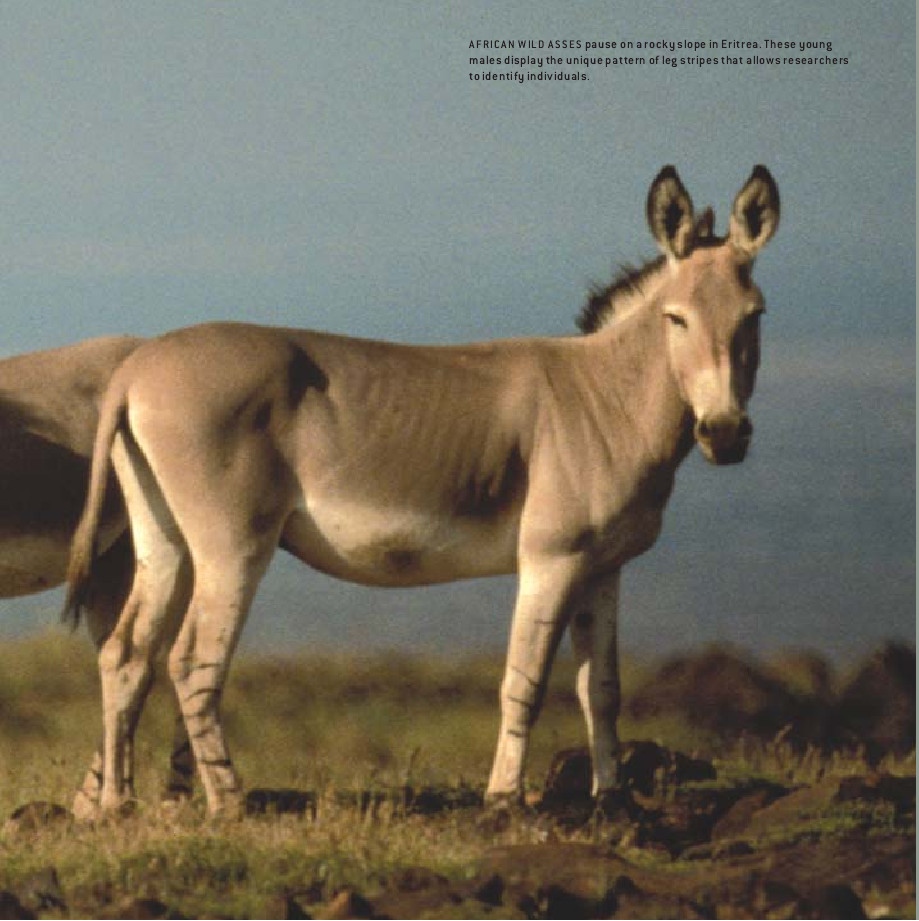

单单是找到这些天性躲躲藏藏的稀有动物就可以算作是一项成就。我们的调査表明,达纳基尔地区野驴种群开始有记录的这20年里,它们的数目下降了百分之九十多,IUCN已经将它们列为极度濒危物种,其野生个体数量可能不足1000(包括我们发现的45头)。可以断定,我们发现的那45只的确是不同的个体,因为每只动物腿上都有独特的斑纹。因而我们能够跟踪考察它们的迁移、社会关系以及存活情况;也能追踪某一雌性个体的繁殖状况、产崽频率以及后代命运。

迄今为止我们的发现表明,非洲野驴的行为具有干旱栖息地中马科动物的典型特征——占统治地位的雄性保卫其交配领地,唯一稳定的社会群体是母亲和子女构成的群体。偶尔也可以形成由少于五个成年个体所组成的临时性集群。这些集群的组成变化很大,可以是单性別的成年个体,也可以是包括所有年龄阶段的雌雄混合群体。处于相同繁殖阶段的雌性个体(譬如正在哺育幼崽的母亲)可能会临时聚集,一同迁移和觅食。但是雌性间对稀少草料的竞争很可能会使它们无法形成长期的联盟关系。

一旦雄性幼马达到两到三岁时,在我们的研究区域就再也见不到它们了。它们大概是分散到了其他地方,这表明近亲交配的可能性不大。雌性幼马则相反,它们通常留在母亲身边,直到产下自己的幼崽。

在非洲野驴的繁殖生物学方面我们的知识仍然很有限,但我们还是知道雌性个体的首次生育年龄是五岁或六岁,而不是马科动物中更常见的四岁或五岁,然后,它们会每隔一年繁殖一次。在干旱季节延长的时期,雌性的首次生育年龄会推迟。另外,在草料稀缺的年份母马很少生育,那些生下来的幼崽也很少能够存活下来。如果某种原因(譬如营养不足、水源缺乏或者过度捕猎)导致成年个体的死亡率也很高,种群可能会下降到难以恢复甚至不可能恢复的程度。

1997年和1998年那两年的情形为非洲野驴繁殖能力与降雨量的紧密相关提供了生动的例证。1997年Messir高原经历了极度干旱,使这一年没有任何雌性产崽。在随后的一年里,厄尔尼诺现象给这片烤焦的土地带来了丰富的降水。所有的雌性都产下了幼崽,这些幼马至少有80%存活了下来。在好年景可以有这么髙的出生率和存活率,表明Messir高原对于野驴的繁殖而言是一个重要栖息地。事实上,这里是有记录的地区中该物种种群密度最高的地方,大约每100平方千米50只。但是不规则的降雨意味着种群的延续得不到保证。

保护计划

非洲野驴在干旱的栖息地寻找食物,与它们相反,普通斑马(E. burchellii)游走在肯尼亚、坦桑尼亚以及南至非洲南端的富饶草地上。普通斑马是现今世界上分布最广、数量最多的马科动物,当然它们的福祉依赖于那些旨在保护它们栖息地、禁止过度捕猎的保护计划。像人们预期的那样,它们采取眷群模式而非领地模式的社会组织形式。另一种长着斑纹的马科动物——格氏斑马(E. grevyi),生活在更干旱的环境中,采取干旱地区典型的领地性社会组织模式和交配体制。这种动物处于濒危状态,在肯尼亚和埃塞俄比亚仅剩余2500-3000只。

我们能据此推断说某种社会组织体制就比其他方式更有利于生存吗?未必!普氏野马(Przewalski’s horse),或称塔克希(takhi)(E. ferus przewalskii),与普通斑马同样采用了眷群型社会体制,然而普氏野马的野生种群已灭绝了。

栖息地退化和捕猎压力对马科动物的生存构成了更严重的威胁。对于解决这些问题应该采取什么行动,IUCN的马科动物专家组有他们的计划;其计划中最优先的任务是更多了解这些动物——它们的基础生物学知识、季节性迁移、与家养牲畜的关系以及它们所栖居的干旱生态系统的动态。以下方面也很重要:保护水源、控制偷猎、更好地监测马科动物种群。

厄立特里亚的阿法尔牧人有着与野生动物分享资源的长期习惯,提供了当地居民参与保护行动的模式,成为保护马科动物的计划中另外一个组成部分,这也是必不可少的。没有当地居民的参与,任何保护野生动物的努力都不会获得成功。如果保护并受益于其资源(包括土地、水、植被以及野生动植物)对于当地居民有着至关重要的利害关系,那么他们花力气长期管理这片栖息地是顺理成章的。有一些旅游者来参观自然状态中的这些动物,他们

为当地居民带来的收人会成为保护环境最大的经济驱动力。不过每个地区需要根据自己的资源与需求格局确定其最佳策略。通过这些项目获得的收人可以用于教育、卫生和兽医学等方面。

数千年来这些奇妙的野生动物令人类心生敬畏。今天,保护这些奇妙的生灵所面临的生存挑战是巨大的,但是上面提到的这些措施为保存它们提供了最好的机会。

[张全国/译 杨光/校]

请 登录 发表评论