MHC的多形性和人类起源

Jan Klein,Naoyuki Takahata,Francisco J. Ayala

人类组织类型的多样性在智人出现以前很久就形成了。

人种产生于少数个体?也许甚至是由—个女人繁衍下来的?或者是产生于一个成员多达万名的集团?最近有些研究结果偏向于这样的观点,即人种和其他物种起源于小的祖先类群。然而探询到控制识别外源蛋白质和免疫能力的基因的进化已产生出不同意上述观点的立场。要了解事实真相,审查免疫系统识别入侵者的方法的及控制这些过程的基因是很有帮助的。

故事还得从50多年前发生的事情开始。当时在伦敦大学学院执教的英国病理学家Peter A. Gorer发现每个机体在其大多数细胞的表面都有显示分子标记物的标志。这些标志从彼此相同的物种区分出不同个体。由于它们决定着组织相容性——接受其他个体移植器官的能力——术语上称它们为组织相容性分子。他进—步证实在许多组织相容性分子中有一组对组织相容性有最重要的影响。以占据染色体上一特定区域的一长串遗传位点为特征的这一组组织容性分子就是MHC(主要组织相容性复合体)。

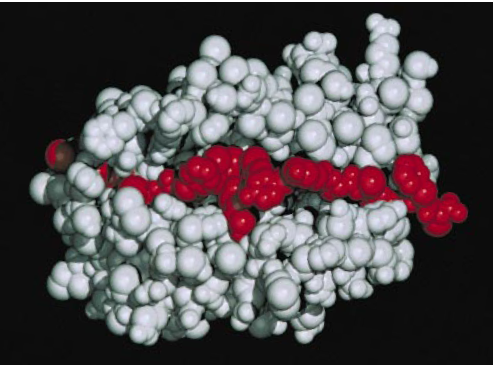

现在我们知道MHC分子的生理功能不是阻挠移植手术的万般努力,而是启动对寄生物的免疫应答。MHC分子在细胞内开始制造时,它们结合短肽并将其显示于细胞表面上。大多数肽是由机体自身的蛋白质衍生成的(自我肽),但当机体受寄生物侵染时,正在装配的MHC分子会通过分解入侵者的蛋白质来获取肽(非自我肽)。

象T细胞这样一些淋巴细胞不断地巡视于其他细胞的表面时对显示自我肽的细胞置之不理,而专门追踪MHC分子显示非自我肽的细胞。T细胞之所以要这样做,是因为它们具有要补充到自我MHC分子和非自我肽的特定组合中去的受体。T细胞受体识别这种组合。这种识别作用能激活淋巴细胞,然后被激活的淋巴细胞会使一系列复杂的机制运转以破坏入侵的细胞及入侵者本身。另一方面在移植组织的情况下,由于T细胞识别出供体的外源MHC分子是与宿主MHC分子不同的外来物,因此就向移植物发动免疫攻击。

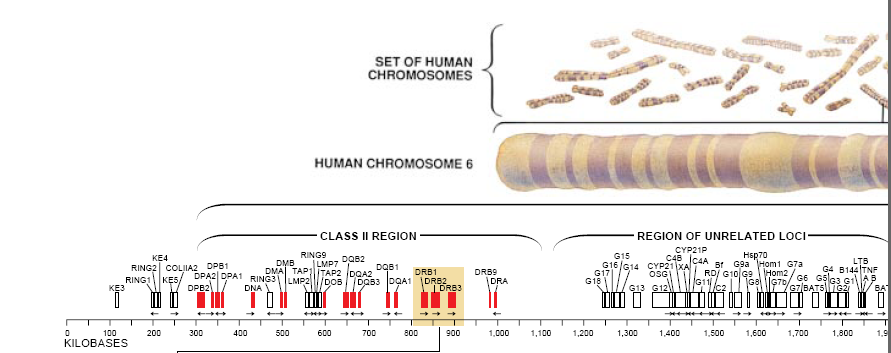

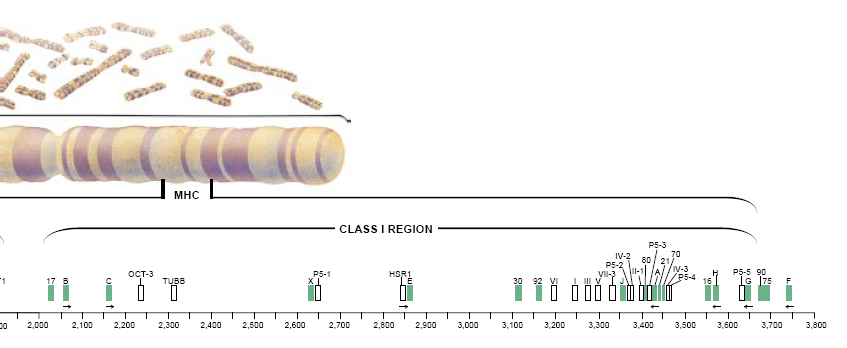

作为人体白细胞抗原(HLA)复合体的人体MHC含有100多个基因,占据着长度超过4O0万碱基对的染色体区域。这些基因中只有一部分基因编码把肽呈现给T淋巴细胞的分子。其他的基因则包括:控制蛋白质降解为肽并运输肽穿过膜的基因;决定免疫系统其他成分的基因;对某些未知的功能或与免疫

应答无关的一些功能有促进作用的基因;以及无功能的基因。

MHC基因本身可分为结构上和功能上都不同的两种类型,即MHCⅠ和MHCⅡ。本文将着重论述DRB1。这是在人和其他灵长类动物中发现的功能上属于Ⅱ型的一种基因。可是,我们从分析DRB1基因所得的大多数结论也可用于其他功能的MHC基因。

事实上每当组织移植物是由无亲缘关系的供体提供的时,就一定会被宿主排斥这一事实启示我们,差异全在于我们的MHC分子。这一启示已由MHC基因的顺序证明,后者表明具有功能的MHC位点能够被许多等位基因之一所占据。(位点类似于日历表的日期显示窗:以日期表示不同的等位基因。)由于在给定的染色体上存在有若干的功能MHC位点,而且每个位点都有许多等位基因,所以无数等位基因的组合(至少1012 )在理论上是可能的。

这种可能的组合只有一部分才在人类群体中真正地出现。不过即使这部分也大到足以保证实际上不会有这样两种随意的选择,即无亲缘关系的个体在它们所有的MHC位点上会有相同的MHC等位基因。这种状况与其他遗传系统中的状况十分不同;其他遗传系统中每个位点只有一个等位基因(即显示窗只显示一个日期)或在一个位点上只有少数等位基因,其中一个是常见的,而另一些则是少见的。在一个位点上存在许多等位基因,即每个等位基因都以一可测频率存在于一个群体中。这一现象称为多形性。

不过,大量的等位基因的存在只是MHC多形性的两个特别的特征之一。另一个特别的特征是MHC等位基因中的大量核苷酸多样性。在其他遗传系统中,某一特定位点上的等位基因通常至多不过是由少数几个核苷酸置换而有所不同。在MHC中,有些等位基因的差异程度达100多处置换。

现在论及物种形成,即由亲本种产生子代种的过程:如果新的物种确实来自少量的原始个体,或者极言之,系来自某一个怀孕的雌亲的话,那么在每次物种形成后应该重新产生多形性。换言之,多形性应该晚于物种形成。人们只要设想一下一个袋子里装有20000颗40种不同颜色的玻璃弹子,每种颜色的弹子数相等,就很容易猜到为什么这种情况应样是如此。假若人们随机地从袋中取出100颗彩色玻璃弹子,那么这一取样包含全部40种颜色的机率将是非常低的,确切地说是百分之二。

对于相对年轻的多形性来说,由群体遗传学的融合理论提供了较为正确的证据。象国王和贵族那样,基因也能够拟出系谱。从现存的群体中随机挑选任意两个中性基因的系谱,能够在理论上追溯到把它们融合进单一的祖先基因的时代为止。(在与其他基因比较时不能作为选择进展的参照的基因,就叫做“中性”基因。)为把系谱追拥到融合基因所需要的世代平均数等于有效群体大小的两倍或者大致相等于育种个体数的两倍。因此,假定以往有一

个有效群体的大小是个体数为10,000,而毎一世代的平均寿命为20年,那么现在存在于人类群体的两个中性基因的平均融合时间是40万年。根据通常确认的古代智人的产生时间为50万年前,故大多数人种的多形性应当是在此之后才形成的。

如果把这一结论也应用于MHC基因上,人们必定会假定MHC基因比其他基因具有高得多的突变率。MHC基因只有通过此种方式才可能在相同时间间隔过程中积累到范围更加广大的多形性。事实上大约在15年前这的确就是一致的多形性的观点。但是,对本文作者之一的Klein来说,这种一致并不能视为与观察所得相符。

七十年代末,当时都在蒂宾根的马克斯·普朗克生物研究所工作的Bernhard Arden、Edward K.Wakeland和Klein,在二个鼠种中发现了相同的MHC等位基因,而此二鼠种在200万年前就已趋异。即这两个鼠种的MHC多样性至少与人类是相似的,因此这一十分意外的发现意味着MHC基因并不比其他基因进化得快。

Klein在1980年就提出广泛的MHC等位基因的核苷酸多样性并不来源于高的突变率,而来自亲本种把MHC多形性向子代种的广泛传递。按照这一转种的假设,大多数的MHC等位基因是通过物种形成期做到这一点的,犹如传家宝要一代一代的传下去一样。因此,MHC等位基因的平均融合时间可能大大长于物种的生命周期。

支持转种(tansspecies)假设的最早的直接证据出现于1988年,其时研究人员刚开始对亲缘种的MHC等位基因的顺序进行比较。设在蒂宾根的马克斯·普朗克研究所的Klein和Felipe Figueroa与格丁根大学的Eberhardt Günther合作证实存在着这样一些等位基因,这些等位基因在进化血统分离而导致产生家鼠和挪威鼠之前就已趋异。通常认为这是发生在1千多万年前的事。目前在佛罗里达大学盖因斯维尔分校的威克兰实验室也已发现了啮齿类动物和灵长类动物中有古代MHC等位基因的证据。发现此证据还有设在蒂宾根的马克斯·普朗克研究所的Wemer E.Mayer、斯坦福大学的Peter Parham、其时在加州埃默里维尔Cetus公司的Henry A.Erlieh、荷兰赖斯感克ITRI—TNO的Ronald Bontrop以及其他研究人员。

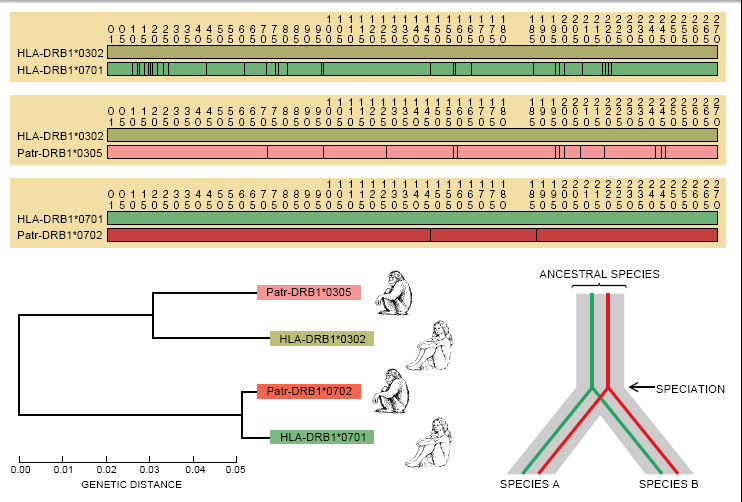

由DRB1位点上的二个人类等位基因所提供的转种多形性的例证,彼此的差异甚于黑猩猩中相应的等位基因的转种多形性的差异。这种关系能够用遗传距离(genetic distances)精确地测量。所谓遗传距离,是指核苷酸取代数除以对比的位点数。这四个等位基因能够组建系统树,在系统树中这些距离与分枝的长度呈正比,而分枝之间最短距离的基因是相邻的。

该系统树指出,在400多万年前当人类和黑猩猩种的祖先彼此分开之前两个人类等位基因已与共同的祖先基因趋异了。设在蒂宾根的马克斯·普朗克研究所的Figueroa、Colm O'nUigin和Klein获得了在6500多万年前当原猴亚目的猿与类人猿灵长目分开之前就有一些其他的人类MHC等位基因趋异的证据。在此期间,必定有许多物种形成的事件发生,而IvIHC多形性必须要通过所有的物种形成过程。

古代的MHC等位基因系谱是与融合理论(coalescenee theory)关于所有的人类等位基因出现的日期不会远于40万年前的结论相矛盾的。本文作者之一的Takahata于1990年指出,难度在于该理论的主要前提,即所讨论的基因不是中性的,而是依照平衡的选择——选择的一种形式,在此种选择形式

中,只要等位基因以随机的方式漂变,群体中保留2个以上的等位基因的时间就会长于期望值。Takaham把融合理论在选择条件下引伸到基因上。他证实融合理论与选择强度呈正比的变化:越强烈的选择,两个基因系谱融合的时间就越长。他的计算得到了数百万年的平均融合时期。

Austin L. Hughes(在得克萨斯大学休斯顿卫生科学中心工作)和Masatoshi Nei已提供了平衡选择下有功能的MHC基因之间接证据。该证据的依据是不改变所规定的氨基酸的同一睦(可视为同义的)和要改变所规定的氨基酸的同—性(非同义的)之核苷酸取代之间的距离。由于突变要受同义的和非同义的位点之同等影响,两种取代类型之间的辐射——我们称为伽马射线的参数——应该相当于所提供的取代是有选择性的中性。

同义的取代作用一般地是中性。但非同义的取代作用则可能带来好处,导致获得伽马值大于1的“正向选择”。换句话说,取代作用亦可能带来不利,造成伽马值低于1的“负向选择”。因此,伽马参数应该阐明选择的存在。

Hughes和Nei把MHC基因分成两个部分:一部分编码含于肽结合区(简称PBR)的氨基酸,另一部分则包含基因的剩下部分(非PBR)。于是他们发现,在有功能的MHC基因中,PBR段的伽马值大于1,而非PBR部分的伽马值则小于1。他们断定,选择有利于PBR中氨基酸的重排(大多数MHC的多形性的确集中于PBR),但对基因的其余部分则无此好处。

牛津大学的Adrian V. S. Hill和他的合作者于1991年发表了关于MHC基因的正向选择的试验性直接证据,他们是用人类的某些MHC等位基因可对人体免遭疟原虫(可引起严重疟疾的寄生虫)的侵染作出贡献来证实的。因此,MHC分子的PBR(肽结合区)在选择压力下是有变异的,也许是为了保护脊椎动物寄主使之免遭所接触的各种寄生物的侵害。选择的作用是使MHC等位基因系谱在群体中长期保持,使这些等位基因得以由亲代种传给子代种。

由于MHC多样性的进化取决于繁殖的个体数,所以人们必须估计出一定的群体大小才能说明关于等位基因的持久性。但是,实际上我们都不知道过去人类群体有多少,特别是在人种出现之时。

根据我们在开头所述的,小的基本群体对于种的概念来说通常是需要的,而这种情况的确可以充分解释岛屿物种的起源[参见Peter R.Grant写的“自然选择和达尔文雀”一文,《科学》1992年2月号]。但通常没有直接的关于基本群体大小的信息。不过值得庆幸的是,MHC多形性为间接研究物种形成提供了机会:假如已知子代种的MHC等位基因数是由亲本种遗传的(而且还包括突变率和选择强度),那么基本群体的大小是可以估计的。

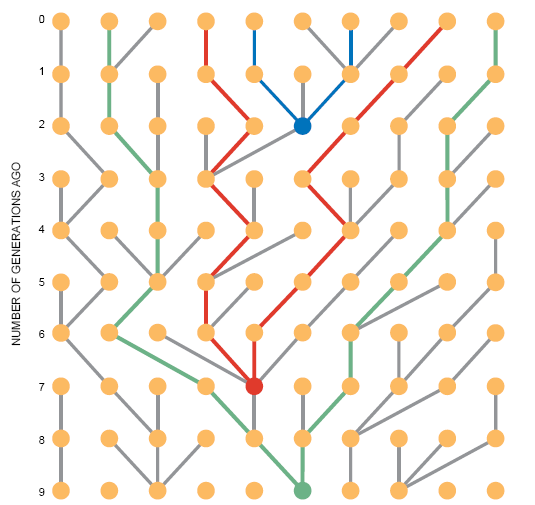

让我们就来假设我们已发现的在某个特定大小的群体中有若干MHC等位基因。如果我们恰好可以追溯等位基因的系谱,我们就会观察到头两个融合的等位基因,然后是下两个,以此类推,直到现存的全部等位基因融合于单一的共同祖先为止。请想像一下刚出现了一次融合,我们正在等待下一次融合。等待的时间理论上是一个随机变量,可以有从零到无限大的任何值。可是,实际上某些等待时间比其他的更合适,而且它们的机率能够根据群体的大小和祖先的等位基因数计算出来——等位基因数越大,融合就越快。反之,如果我们已知融合时间和祖先的等位基因数,我们就能估测有效群体的大小。

要获得融合时间值,人们只要比较在给定位点上的MHC等位基因的核苷核顺序,计算出它们之间的遗传距离,并以系统树表示出这些差异。设在蒂宾根的马克斯·普朗克研究所的Yoko Satta指出这种系谱树可能与绝对年代有关系,而绝对年代是由她长期观察MHC等位基因同义取代的发生与时钟节律一样所证实的。她能够参照化石记录来校准时钟。

她计算的这种比值使人们可以读出系统树上个体等位基因对的融合时间,以及过去任给定一个时间所存在的祖先的等位基因数。由已知的现存MHC—DRB1等位基因数,我们就可估计出过去50万年的长期有效的人类群体数相当于10万个体。对人类其他的MHC位点进行的计算一般都给出了相似的估值。大的群体规模也表明,对其他的灵长类动物种的MHC多形性也是可以合理地说明的。

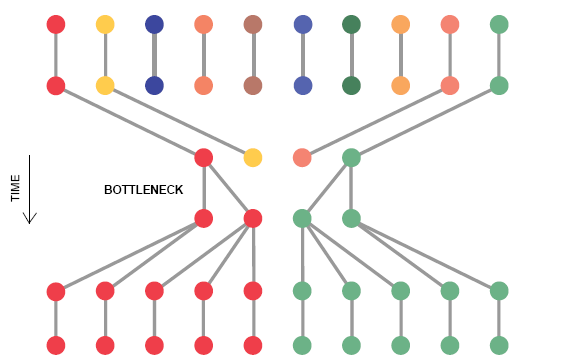

可是,这些计算并未排除这种可能性,即也许在饥荒和流行病之后群体偶而可能瓦解。这样的人口统计的剧变会产生遗传瓶颈(genetic bottlenecks),之所以称为遗传瓶颈是因为它们只让一部分等位基因进入群体进化历史的下一阶段。不过人们要求不要产生灾难。不难想象小的个体群有时可能是从总群体中分离出来的,他们迁移到遥远的地区,然后在新的环境中扩展群体,产生新种。

瓶颈阶段基因的行为,由于强烈的随机变动的影响是难于进行数学分析的,但它可以在计算机上进行模拟。计算机模拟以携带有20万个‘基因’的10万个“个体”开始,每个基因以相同的频率载有40个不同的“等位基因”之一。计算机随机取出1000个基因(相当于500个个体),由此面建立第一个

瓶颈“世代”。从这群个体中,再取出1000个基因(组成第二代)。在取出下一代基因之前每次用同种的其他基因取代取出的基因。计算10代后,计算机计算出保留的等位基因数及其频率,接着将模拟重复一定次数以产生一种可能性的估计,所有等位基因都会通过瓶颈。

结果,在60%的模拟中所有40个等位基因通过了瓶颈。如果瓶颈更窄或者要拉长距离到更多的世代,概率就会降低到如此低的程度,即人们实际上不能期望多形性在种间通过。因此,我们从这些模拟判断,一个种的基本群体的组成不能少于500个繁殖的个体。实际上最小的群体也许都要大得多,这是因为我们有意的组建的模拟条件产生的是低估计值(我们只在一个位点上考察等位基因,而且这些差异只限于在PBR上)。

这些估计是与物种产生于小的基本群体的群体概念相矛盾的,在小的基本群体中基因频率的随机变动为加大自然选择的影响提供了条件。MHC多形性直接地排除了现代人类群体是由单一的一个个体——夏娃繁衍的可能性。

1987年,当时在加利福尼亚大学伯克利分校任教的Rebecca L.Cann及她的合作者曾报导了他们分析一些人类群体的线粒体DNA所得的结果[参见由Allan C.Wilson和Rebecca L.Cann合写的“现代人起源于非洲”一文,《科学》1992年8月号]。该分析在同类分析中既非最早亦不属最晚,但它受到广泛的注意,主要是作者使用的“线粒体夏娃”的提法,特别经大众媒介的广泛解释,则意味着现代人曾起源于单一的个体。事实上该研究所证实的并非这码事。作者声称他们所证实的——尽管就此问题也还与一些研究人员有所争论——是目前存在的人类群体的全部线粒体DNA变种均来自生活于约20万年前的一雌亲所产生的祖先分子繁衍下来的。

即使这一结论是正确的,这也并不意味着人类的系谱是由20万年前—个单一的母亲开始的。它只是意味着现存的线粒体DNA“等位基因”融合于当时存在的单一祖先分子。不过由于线粒体NDA是作为一个单位而遗传下去的,所以它恰好能够被视为大约40000个人类基因之一,每一个基因在理论上都能追溯到它自己的祖先基因。这些基因系存在于过去的不同时间。据我们所看到的MHC基因来说,它可以产生于距今6500多万年前就存在的祖

先。“线粒性夏娃”的提法使许多人认为与其应用基因系谱术语不如使用个体系谱术语为妥。Cann及其同事的实际数据既与MHC数据不矛盾,亦与他们证实的人种进化中的瓶颈期不矛盾。

MHC数据暗示最早的原人系在某个时期至少分成两个群体——其中之一产生了现代智人。进化成现代智人的群体至少由500,多则似乎由10,000个繁殖的个体所组成,每个个体携带有大多数MHC等位基因和现在在人类群体中发现的等位基因的系谱。尽管这一大的祖先群体可能已分裂成许多小的

集团,这些小集团与一个祖先是相通的,经不断的交换基因之后,由此而从基因频率的随机漂变所失去的基因中留下了最宝贵的MHC多形性收集品。现在保护人类免遭寄生物危害的多形性这个盾是历经6500万年无数代的传递而留下来的遗产。

估计作为智人基础的群体的大小只是MHC多形性应用的一个例子。将来,它不可能用来估计人类迁移中殖民种族的大小,例如那些进入美国、澳大利亚、玻里尼西亚和日本的移民种族。更一般地说,MHC多形性将毫无疑问地被用来推断关于物种形成过程本身的性质。例如它应该是可以用于研究根据点平衡理论提议者们猜测的在物种形成期间大多数的进化变化是否出现小的突变事件,或者是否是在一个物种的整个生命中发生的连续变化[参见G.Ledyard Stebbins和Francisco J. Ayala写的“达尔文主义的进化”一文,《科学》1985年11月号]。它还应该有可能确定由祖先种作为“芽”(bud)而产生的物种是否连续存在下去,或者每个物种形成是否都包含着从—个种逐渐转变成另一个种的渐变过程。

MHC多形性将有助于解决现存生物种中存在的这样和那样的一些问题,而相同的方法能够引伸到其他的遗传多形性。控制植物的自交不亲和性的遗传系统是最明显的例子。在许多植物中,如果花粉和雌蕊在自交不亲和位点上表达的是相同的等位基因的话,落到柱头上的花粉不萌发且不能进入雌蕊的花柱。一些标记的等位基因可能出现在这种位点上。

目前在伊利诺斯大学任教的Thomas R. Ioerger以及在宾州大学任教的Andrew G. Clark和TehHui Kao曾研究过来自茄科的三个种的等位基因之核苷酸顺序。这三种植物是:观赏的菸草植物,野生的矮牵牛和野生的马铃薯。他们发现在所给定的种中,种内彼此间的有些等位基因比之单独地来自另一个种的同类有更大的分歧。他们断定有些等位基因系谱比三个种的趋异要早发生约2700~3600万年。因此,在这三个种中,基本群体同样也必须是大的。

这个结果与来自共同祖先的人类和黑猩猩的MHC等位基因之连系如此相似,证实了在等位基因多样性的比较研究中所固有的这种深远的可能性。对研究存在于几百万年前的群体提供机会的所有这些结果应该成为群体古遗传学这一新学科领域的基础。

请 登录 发表评论