1980年代中期,我们开始发掘早已消失的印度古城哈拉帕(Harappa),看到当地一年度的春季热闹集会,却没有意识到它对我们考察古印度文明会有帮助。在巴基斯坦的印度河流域,乡村的人们每年都要赶到大城镇参加这类节庆活动(当地语称为Sang)。在为期一天的集会上,歌手、艺人和马戏团表演各种节目,流动商贩们起劲地叫卖,妇女们则向职业香客进献宗教供品,由这些香客祈祷Sufi教圣人Sakhi Sarwar保佑她们平安生子(特别是儿子)。集会结束后,朝圣者及五颜六色服装的世俗随从又起程,步行或乘驴车沿着该地区古老的贸易路线赶往下一个城镇[见60页图]。

来自巴基斯坦各地的各种朝圣者团体,最终将会聚在数百公里之外Buluckistan山的圣人陵,并献上一路上收集来的供品,同时也表达妇女们的祈求。到下一年,这些朝圣者将沿着同一条路回来,并随身带着从遥远圣地得到的盐和圣土,象征着圣人对那些幸运的母亲及新生儿的恩典。

我们在哈拉帕南方门户进行发掘,这里紧邻着一个传统集会地,它显著改变了我们对sang的看法。我们对新挖壕沟的最上层泥土进行筛查,发现了近代的陶器碎片、数百个不久前制作的玻璃手镯或脚镯碎块、一些当代硬币,集会时射气球的铅弹、塑料和金属玩具碎片,甚至还有一只金耳环。但是,就在表层土的下面,我们开始发现一些酷似上述近代遗迹的古代哈拉帕物品,二者相仿的程度令人称奇。这些古代文物包括破碎的陶器、赤陶手镯或脚镯、粘土弹子球、玩具马车、雕像碎片,偶尔还有刻写的牌子和砝码(可能是做买卖或城市入口处征税用的)。

这些地下遗物表明,附近曾有一个热闹的市场,而且,约4000年前的市场活动与现夸的集市如出一辙。通过进一步的研究,我们证实了这一看法。同现在一样,古代村民也是在专门的集市或节日期间赶赴较大的城镇来参加种种庆祝活动,增进亲戚和部族间的联系,购买或交换饰品和陶器等手工艺品。来自内地的原料正是沿着今天香客所走的路线运到哈拉帕的城门口,该城众多的作坊工匠用这些原料制成各种奢侈品,有的供当地上流人士购买,有的则远销到出口市场。那时印度河流域的民族同现在一样,也通过他们所戴的饰品和珠宝来显示财富与地位。从遥远的古代直到今天,这一地区人们的日常生活一如既往,这在外人看来实在有点不可思议。作为考古学家,我们将尽力寻找哈拉帕从古至今生活方式几无变化的原因。这究竟是由于文化选择,还是由于当地可用原料及技术数千年来没有多大变化呢?

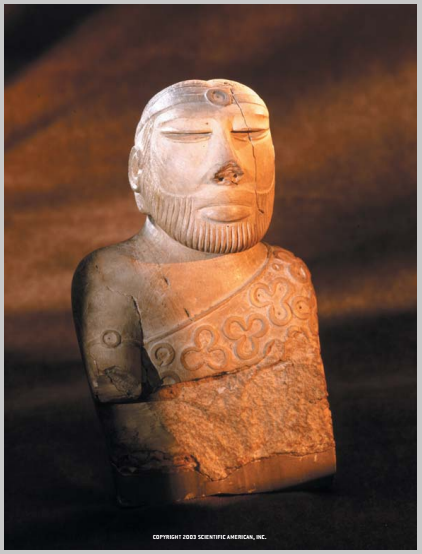

神秘的印度河流域文明是东半球4大早期城邦文明之一(另外3个是美索不达米亚文明、埃及文明和中国黄河流域文明),但人们对它的了解比另外3大文明少得多。这主要是因为,语言学家尚未破译出我们发掘的印章、护身符和陶制容器上的哈拉帕文字。我们一直在努力了解印度河文化是如何排定社会等级的,同时也在寻找这个异常广阔和城邦化国家的政治、经济、军事及意识形态(宗教)权力的起源。为此,我们必须从五花八门的发掘物品以及发掘的城镇和群落布局与建筑结构中获取线索。

哈拉帕的文字也并非毫无帮助。虽然我们还不能译出工匠和其他人刻在物品上的符号,无法直接了解个人与社会如何取得并维持权力,但是通过考察这些文字使用的背景,我们仍可窥知若干奥秘。通过这些研究,再加上不久前对哈拉帕经历多个世纪而保存至今的各种精妙工艺的分析,我们开始对印度河流域文明的社会权力结构有了全新的认识。

湮没的国家

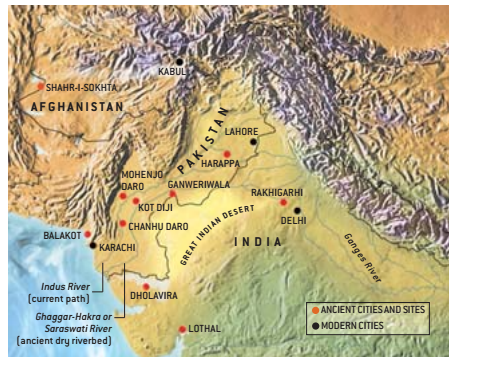

在今天巴基斯坦的旁遮普省和信德省,分别有哈拉帕和莫亭佐达罗这两座青铜器时代的大城。1920年代,考古学家挖掘了覆盖这两城之上、由泥土和垃圾堆成的古老土丘,使印度河文明受到全世界的关注。当时人们怎么也没有想到,在流过喜马拉雅山脉的大河所创造的富饶平原上,曾有过这样一个繁荣的大国。随后,考古学家在印度西部和巴基斯坦考察和发掘,又找到了1500多个群落,分布广泛,面积相当于整个西欧,为美索不达米亚地区或古埃及的两倍。印度河流域的民族没有创造雄伟的石雕,也没有用金银财宝给死者陪葬,但他们却建设了巨大的、规划完美的城镇,制作了各种精美的奢侈品用来交易,还出口到遥远的波斯湾、中亚及美索不达米亚的遥远市场。在整个印度河地区,各遗址的布局和物品的风格都非常相似,反映了它们的经济和社会结构具有惊人的一致性。

1986年,美国加州大学伯克利分校已故学者F.Dales创建了“哈拉帕考古研究计划”,这是一项长期的多学科考察活动,目前由笔者与哈佛人学的H.Meadow、纽约大学的Wright共同主持,协同单位是巴基斯坦联邦考古暨博物馆部。我们通过现场考察和实验室分析,研究原始的哈拉帕群落,并追溯该遗址崛起成大城市的演变过程,如今,我们找到了几个发展阶段。

印度河居民的经济以农牧为主,渔猎为辅。平民和上流人上都会从商品生产和交易中赚取额外收入,这些商品包括棉花、羊毛织品及手工艺品。

哈拉帕最的群落,可追溯到公元前3300-2800年,称为Ravi时期。这个时期,苏美尔人正在建造最早的通天塔(金字形多层塔庙)和精美装饰的神庙,而埃及人正用泥砖墓埋葬统治者和陪葬大量的金银财宝。古代印度河民族的农耕环境与中东肥沃的新月弯相仿,他们养牛、种植小麦、大麦、豆类及芝麻等作物。随着贸易网的延伸,专业化的工艺技术在早期的群落传播开来,也使整个地区有了一样的宗教符号和手工艺风格。

考古学家沿着Ravi河畔,在哈拉帕的南北两侧还发现了其他较小的农耕群落,但它们没有发展成大城镇。Ravi时期的哈拉帕遗址范围有限,研究者在里面发现了用赤陶和石头制作的小串珠和手镯。赤陶饰品可能是儿童或成年平民佩戴的(也许两者都戴),而较具异国风格的石制或壳饰品,则很可能只有上流人士才戴。在对各地的原料进行了细致的分析比较之后,考古学家发现早期Ravi工匠使用的部分原料来自300-800公里以外。在赤陶小珠上留有织物印痕,证明当时已有纺织品生产,可能是棉质和羊毛织品。

![1506056541506621.png [B%6]EB6`IKSIF0RLPUC9GH.png](/resources/image/20170922/1506056541506621.png)

这个遗址也首次表明,他们已会在陶器上刻写简单的抽象符号(象形字)。现今的研究提示,这些符号有一部分在后来正式的印度字母表中保留了下来,与公元前3500年的美索不达米亚语符号,和公元前3200年刻在陶器和黏土板上的埃及语符号,几乎一样古老(后两者分别演化成了楔形文字和象形文字)。

在公元前2800-2600年哈拉帕变成了一个繁荣的经济中心,它实际上已发展成一个相当大的城镇,有两个用围墙围起来的区域,占地面积超过25万平方米,相当于好几个大型超市面积的总和。与此同时,许多村庄也在它周围相应地发展起来了。这个时期称为Kot Dijian时期(因哈拉帕以南的Kot Dijian遗址而得名)。工匠们开发了新工艺,用来烧制白色和彩色陶瓷等广泛销售的产品。这类产品的生产通常要用到高温窑。

同时,可能是通过牛车和平底船,石料和其他原料源源不断地运到哈拉帕。考古学家在哈拉帕发现了这一时期赤陶制作的玩具牛车和轮子,而牛车和船在日后的使用也有大量文献记载。他们还发掘了一些似乎是用编织物装饰的人和牛的雕像,表明当时的纺织品生产日益发展,而织物的重要性已不仅是实用,它还可以用来展览。

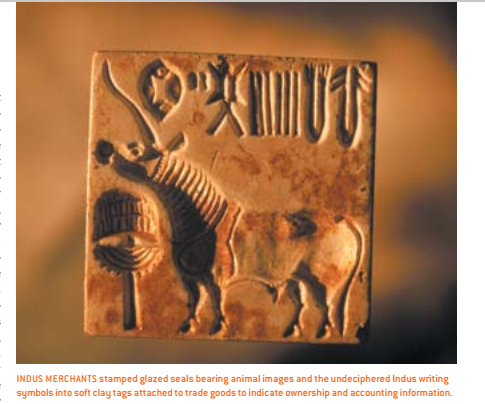

这个阶段出现了一种正式的书写符号,称为早期印度河文字,从众多陶器碎片和印章上的粘土印记可以看到这种文字。商人们用印章来明确仓库或成捆货物的所有权,也就是把盖有印记的粘土牌贴在绳索或关紧的门上。这些方形印章上划有几何或动物图案,起着经济凭证的作用。迄今只发现了很少几枚印章,因此很可能只有相当权力的个人或团体才能使用,如地主、商人和宗教领袖。

通过发掘,考古学家还找到了揭示Kot Dijian时期经济演变的其他证据,特别是找到了一个很小的立方体石灰石砝码。它重1.13克,与后来印度河城镇中的标准度量衡有直接关系。它的发现表明,早在整个印度河流域普遍采用以重确定价值(可能是用于税收或贡品)之前两个世纪,这种方法就在哈拉帕确立了。

在Ravi和Kot Dijial时期,许多有角人形的宗教符号以及陶器上的仪式图案,开始在哈拉帕和印度河地区的各个遥远角落出现,这反映了各种宗教和文化信仰的传播和逐渐融合。古代埃及和美索不达米亚是通过武力,将各地区统一为一个国家,但我们在早期的印度河流域群落中却没有看到这种模式。哈拉帕早期的居民看来充分利用了Ravi河沿岸富饶的农牧业土地来维持生存,通过发展手工业生产和贸易逐渐积累经济和政治实力,然后通过宗教而不是战争来使他们的地位合法化。

![1506056557365292.png 50~SX`7PDR4]5Q6]M5KOLLN.png](/resources/image/20170922/1506056557365292.png)

城市的崛起

哈拉帕的完全城市化时期(称为哈拉帕时期)约始于公元前2600年,一直持续到约公元前1900年。在7个世纪之久的时间里,哈拉帕一直是印度河流域最大、最强有力的经济和政治中心之一,尽管它似乎并没有建立军队。在春天和晚秋的交易季节,哈拉帕可能接待了数百名商人,他们又把周围农村成千上万的人吸引到城里来。根据季节的不同,住在哈拉帕城里的人口可能在4-8万之间。富裕的商人和生意的竞争刺激了新技术的发展和贸易网络的进一步扩大。考古学家在范围更大的印度河流域所有群落中都发现了颇有特色的陶器,其绘有广泛使用的仪式图案花纹,同时还发现了立方体石制砝码之类独具一格的器物,以及刻有印度河文字和神话动物独角兽图案的印章。

虽然绝大多数商人仅在印度河流域从事经营,但某些原料只能从更远的地方弄到。考古学家发现了来自阿富汗和中亚地区的原料和成品,表明这些地方的商人给哈拉帕带来了天青石,锡、金、银,可能还有精细的羊毛织物(这类织物自那以后就消失了)。而这些商人带回各自的高原地区的商品可能有谷物、牲畜和不太容易保存的优质棉花,甚至可能有丝绸。在中亚和美素不达米亚地区,已经发掘出其他一些来自印度河流域的不容易腐烂的物品,包括长而精美的肉红玉髓(一种红色玛瑙)串珠以及贝壳手镯等。

哈拉帕在鼎盛时期的面积超过150万平方米,环城周长在5公里以上,包括三个隆起的大土冈及相邻的郊区。现今的哈拉帕镇人口约2万,仍然占据着古代哈拉帕镇三分之一的地盘。该城的建筑和街道布局便于人们出入各街区,并把公共地段和私人区隔离开来。每一个隆起的土冈都有巨大的泥砖墙围绕[见本页图],而且有狭窄的大门限制通行,一次只能允许一辆牛车通过。建筑工人用窑烧砖建造多层楼房,这些房屋沿南北走向和东西走向的街道排列。主要通道的宽度超过8米,部分道路还有中央分隔带以控制双向的车流。

建筑工人在哈拉帕市内及周围开凿了饮水井,而且哈拉帕的房屋都配有浴室、厕所和污水排放沟等。哈拉帕的下水道把废水从居住区排出,各下水道连接到更大的排污总管上,总管最终把水排放到城墙以外,使肥沃的污泥成为周围农田的肥料。除了印度河的城镇以外,古代世界其他任何地方的城镇都没有这样复杂的供水与污水管理系统。甚至在2000多年之后才崛起的罗马帝国,这类设施也仅限于上流人士聚居区。

在这一时期,从事文字的人发展出一套有400多个符号的复杂文系统,社会上流人士(商人、地主和专业祭司等)用它来作为实现经济控制和政治权力的手段。考古学家还知道这套文字是为何种语言制定出来的,但它很可能不止用于书写一种语言,正如古代美索不达米亚地区的情况一样。只有等人们发现了某种形式的双语书板(印度河的“罗塞达”碑),我们才可能彻底搞清楚这个问题。

这种文字逐渐在印度河流域的各大城镇普及开来。它的最显著用途是印章。印章上除了文字以外,还有动物图案和仪式用品图案等。最常见的是独角兽,已发现的印章65%以上都有它的图案。其他动物案也时有出现,如大象、隆背公牛、水牛、野牛、老虎和犀牛等。动物图案可能代表重要的部族或体面的社会阶层,而文字可能是印章所有者的名字以及关于印章合法性的声明。独角兽图案出现得如此频繁,表明印章所有者来自一个广泛而有势力的阶层(可能是商人)。

除了刻有文字和动物图案的印章,人们还找到了一些装交易商品的大型陶制容器,其所刻文字可能是货主或收货人的姓名以及对容器内所装物的说明之类。研究人员已经判定刻在青铜工具和金首饰上的若干文字是表示人名和物品价值。我们还首次发现了刻有文字和符号的块滑石(皂石)制成的小牌子。由于这些牌子有许多刻了同一套符号以及看来像是数目的文字,因此研究人员认为它们可能是记账用的工具。文字可能注明了所有者的名字,商品类别及其数量或它所要交付的债权人。

2001年,我们在哈拉帕发现了一个制作印章和刻字牌的作坊。

![1506056581748103.png 32J2_SF9)8F[2U{BP({]T%F.png](/resources/image/20170922/1506056581748103.png)

文明的变迁

以前学者们认为,印度河流域的城镇是在公元前约1750年突然被人们放弃的。但是我们不久前在哈拉帕进行的研究清楚地表明,在哈拉帕发展的后期(公元前1900-1300年),哈拉帕其实是有人居住的。事实上,下水道和城墙年久失修的迹象只是证明了城市人满为患,而且城市的法治秩序崩溃了。各种遗迹表明,居于统治地位的上层集团已经无法控制城市的日常运转。权威的丧失最终必然导致社会的大改组;不仅在哈拉帕,而且在上层集团已经统治了700年之久的整个地区到处都是如此。其他大城市(如哈拉帕以南的莫亭佐达罗以及印度西部的多托维纳)也出现了类似的变化。

这场危机使得那些象征印度河流域精英文化的东西烟消云散。划行仪式图案和印度河文字的特色陶器和刻有独角兽等动物图案的传统方形印章销声匿迹了,征税和做生意用的立方砝码不再使用,国际贸易网也开始萎缩。沿海地区出产的贝壳不再运到北部城镇,而北方出产的天青石也不再进入平原地区的城镇。美索不达米亚地区的文献曾记载它一个名为Meluhha的地区有过持续的贸易往来,但往那个时间之后,就再也没有提到过这个名字了,而Meluhha很可能就是当地对印度河流域的称呼。

看来印度河流域文明的衰落与重组不是由某个单一原因引起的,必定有若干因素在其中共同发挥了作用。贸易的日益兴盛及印度河群落的不断拓展(已达到恒河平原并深入现在的印度两部古贾拉特邦一带)导致印度河政治与经济体系的过度扩张。公元前1900年左右,印度河流域的主要河流之一的Ghaggar Hakra河(也称Saraswati河)开始改道并最终干涸,使许多城镇失去了所依靠的生存基础。这些地方的居民不得不迁移到其他农业区或是莫亨佐达罗及哈拉帕等城镇中,导致这些城镇人口过多,城市秩序每况愈下。由于这个地区向来不靠军队强制维持社会的统一,因此上层没有办法来保持贸易网和在人们涌入新地区时进行控制。

各地区的变化速度并不相同,但是到公前1300-1000年,新的社会秩序已经在印度河流域北部以及东面的恒河地区悄然出笼,其特征是一种截然不同的观念形态和语言开始流行起来。据古印度文学著作(如《吠陀》及陌人史诗《摩呵婆罗多》和《罗摩衍那》)记载,那时这个地区成立了众多互相对峙的政治实体,它们信奉吠陀教,讲印度雅利安语(例如梵语及其各种方言)。这一时期的印度河流域群落绝大多数要么毁于后来发生的水土侵蚀或抢砖风潮,要么就是始终有人居住而无法进行挖掘,这样就使我们收集的资料大打折扣。哈拉帕和莫亨佐达罗两地都支撑了这一时代后期的群落,但这些地层已经遭到严重破坏。

虽然印度河流域精英文化的众多象征已经淡出历史舞台,但其城镇生活方式的若干方面以及重要的工艺仍得以保存下来。陶器、彩瓷以及铜与青铜仍在印度河地区继续生产,不过已经根据原料和社会需求的变化作了改进。公元前1700年左右,哈拉帕出现了玻璃珠生产的最初证据,这比古埃及制造玻璃早了差不多200年。在随后的“着色灰器文化”(Painted Gray Ware culture)时期(公元前1200-800年),玻璃瓶和玻璃手镯的生产同玻璃珠一样遍及印度北部和巴基斯坦的许多地方。也正是在那个时期,铁的生产——一种整个印度河流域北部及恒河地区传播开来的新技术——开始崛起。虽然这个时期安纳托利亚和西亚的人也在炼铁,但古印度和巴基斯坦的制铁业是独立发展起来的,与西亚无关。

印度河文化有许多奥秘尚待探索,但近年来在哈拉帕等遗址所进行的考古发掘与研究取得了丰硕的成果,长期遮盖一个重要古代文明的神秘面纱正在逐渐揭开。

请 登录 发表评论