![1506059102980612.png [CASAK]](1[}}B_KH7S0TJR.png](/resources/image/20170922/1506059102980612.png)

几个世纪以来,人类社会治疗精神疾病的方法发生了显著的变化。目前,操控神经化学的药物被认为是最尖端的治疗方法。几十年前,最有效且最热门的方法,则是额叶切除术和胰岛素诱发昏迷。在那之前,就只有禁锢和冰浴了。如果时间再往前推,那就进入了驱鬼辟邪的世界。

人类社会对待精神疾病起因的观点也在变迁。自从人们不再相信鬼神附体的说法之后,就把大量精力放在争论这种疾病是先天带来的还是后天形成的。由于在精神疾病中先天与后天因素的纠缠没完没了,所以这样的争论实在没有多少意义。如就伤害而言,环境几乎绝对会瓦解受害者的精神;然而某些人的生物特性,也注定要比其他人更容易受到环境的影响。相反,要想了解人类的重大疾病,基因绝对是重要因子。但就对双胞胎而言,其中之一患了某种疾病,另一位也还有50%的机率不患这种病。

很明显,生物易感性与环境促进因子产生了互动。在这篇文章中,我们来探索这种互动进行的舞台之一,也就是引发压力的外在因素与内在心灵反应的生物性这两者之间的关系。科学家最近已经了解了大量有关压力在两种最常见的精神疾病焦虑症和重郁症中的作用。根据美国国家精神健康研究院的资料,每年这两种疾病都分别影响将近2000万美国人。大量的研究集中在开发新一代的相关药品上,希望发现百忧解(Prozac)、威博隽(Wellbutrin)、安定和利眠宁的改良产品,以期让作用更快、药效更长且副作用更小。

同时,我们对压力的深入了解,也打开了新药发展的大门。这些不同的治疗方法之所以有必要,只为了一个简单的事实:尽管治疗焦虑症和抑郁症已取得了值得称道的进展,但现在的药物对许多人来说疗效不佳,而且副作用太严重。

这方面的研究所具有的价值,已经不仅仅在于治疗和了解上述两种疾病。目前,焦虑症和重郁症的诊断界限不好把握,诊断标准有些主观和武断。通过对压力的研究,我们也会对日常生活中不时经历的焦虑和沮丧有更多的认识。

压力是一种激素的变化

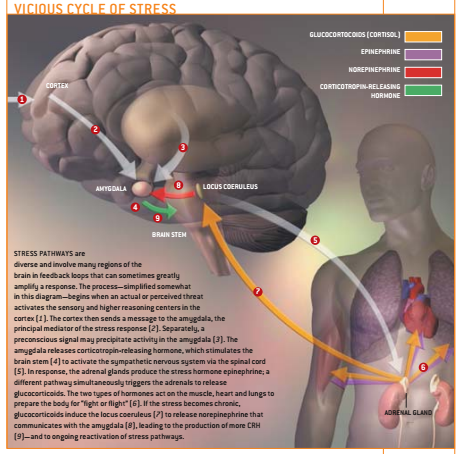

当一个人的身体处于内环境稳定平衡时,体温、血糖水平等各项测量指标会非常接近“理想状态”。所谓的压力源,指的是破坏身体内环境稳定的任何环境因子,而压力反应则是一系列的生理适应,最终将重建身体的平衡状态。压力反应主要包括肾上腺分泌的两种激素:肾上腺素和糖皮质素。人体内与此相关的糖皮质素称为可的松,也称氢化可的松。

这组激素的变化,对典型的哺乳动物来说正是压力发生之所在。它通常由突然遭遇的身体挑战所激发(如从捕食者的威胁下逃跑)。肾上腺素和糖皮质素调动能量供肌肉使用,增加心血管的张力,使氧气输送得更为快捷,并关闭生长等非必要的活动。(这些激素起作用的速度不同;在“战或逃”的千钧一发之际,肾上腺素是冲锋陷阵的力量,而糖皮质素则扮演诸如绘制新型航母蓝图的后勤角色。)

不过,身为灵长类的日子更不好过。与其他种类的动物相比,灵长类的压力反应不仅来自实际发生的事件,而且还来自对事件的预期。“这是一条废弃的暗巷,我得准备好逃跑。”如果这个判断属实,那么这种预期的压力反应就有着非常高的适应性;但如果灵长类(不仅人)长期进行着错误的判断,总是认为某种挑战即将到来时,它们就会落入神经官能症、焦虑和妄想狂的陷阱。

l950~l960年代,这一研究领域的先驱,如美国华特里德陆军医学中心的John Mason、斯坦福大学的Seymour Levine和洛克菲勒大学的Jay Weiss等人,开始鉴定心理压力的主要方面。他们发现,如果没有发泄渠道、没有掌控感、没有人情支持,同时事情也没有好转的迹象,那么心理压力就会加剧。因此,接受一系列电击的老鼠,如果一直有一根木棒可以啃咬,就不那么容易患上溃疡,因为它有一个发泄的渠道;如果狒狒的攻击性会使它在群体中的地位上升而非下降,面对经常打斗的情况,压力激素就不再分泌得那么多,因为它感觉到了一种佳境;如果某人暴露在震耳欲聋的噪声中,身边随时有个按铃可按,并相信那能降低音量的话,她的血压也就不会升得那么高,因为她感觉自己可以掌控局面。

假设上述的缓解机制都不存在,而压力又持久不消,结果会如何呢?反复出现的挑战会反复激发个体的一阵阵警惕,到了一定的时候,这种警惕性就恒常化了,使得个体认为无论压力是否真的存在,都必须随时保持这样的警惕,因此就落入了焦虑的陷阱。另一种情形是,长期的压力可能让人感到难以承受而产生无力感,时间长了,这种感觉也同样会恒常化,就算一个人实际上自己能控制局面,他也会觉得处处是失败。这样一来,抑郁症就上了身。

压力导致焦虑症

焦虑症似乎会把负责情绪的脑边缘系统搅得一团糟,其中受影响最大的是负责觉察恐惧并做出反应的杏仁体。有趣的是,杏仁体与攻击性也有重要关系,暗含了“攻击性的根源其实是惧怕”这一事实。这一观察结果,可以解释大部分政治社交的行为。

为了履行觉察恐惧的职责,杏仁体要接收来自大脑最表层(皮质)神经元的输入信号,而大脑皮质是处理高级信息的场所。在这些输入信息中,有一些来自处理感觉信息的大脑皮质(包括专门辨认不同面孔的区域),以及参与抽象联想的前额皮质。杏仁体还能够接收不经过大脑皮质的感觉信息。

美国纽约大学的Joseph LeDoux发现,反复地将老鼠置于引起恐惧的环境中,可以使它的杏仁体产生“长期增益”(LTP)。在印度Bangalore国立生物科学中心工作的Sumantra Chattarji,将这个发现做了进一步的延伸:他发现处于压力下的老鼠,其杏仁体神经元上会长出新的分支,使其与其他神经元进行更多的连接。结果,任何能引发恐惧的情境细节,都会造成杏仁体的神经元更加兴奋。例如某人在晚上多次遭遇抢劫,他可能后来只要跨出家门口就会出现焦虑和恐惧的感觉,甚至在大白天也是如此。

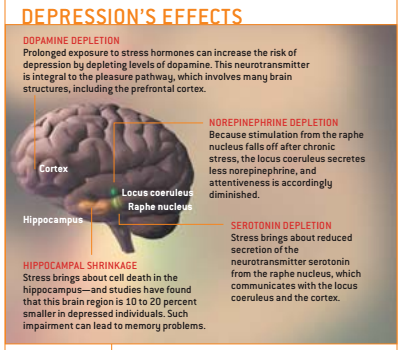

LeDoux提出了一个吸引人的模型,将这些变化与某些形式的焦虑症联系起来。正如前面所述,海马在宣示型记忆方面起着重要作用。对抑郁症来说,这有很大的关系,因为糖皮质素的出现能损害海马的长期增益,甚至导致那里神经元的退化。这一现象与杏仁体对压力的反应正好相反:严重的压力会损害海马,阻止事件的有意识外显记忆的形成;同时,杏仁体的内隐型记忆机制,则随着神经元新分支以及增强的长期增益而得到促进。在随后的情形中,杏仁体可能对前意识的信息产生反应,但是有意识的警觉或记忆却可能不会跟着出现。根据LeDoux的理论,没理由的莫名焦虑,可能就是这一机制造成的。

有趣的是,这些结构上的改变,部分是由于离大脑很远的肾上腺分泌的激素造成的。我们讲过,杏仁体对压力的察觉,最终会导致肾上腺素和糖皮质素的分泌。随后糖皮质素会激活一个称为蓝斑(locus coeruleus)的大脑区域。蓝斑的神经又再投射回杏仁体,并利用去甲肾上腺素这个神经传递物强烈兴奋了杏仁体。使其释放更多的肾皮释素,导致更多糖皮质素的分泌,由此形成了大脑—身体反馈之间的恶性循环。

平患焦虑的药物

在对压力与焦虑症之间相互关联有所了解之后,也就开启了新治疗之路,其中有些深具潜力。这些药物并不一定比现有药物更好、更安全,而是说,如果研制成功的话,医生将会有更多的选择。

现有的药物确实也针对了压力系统的某些层面进行作用,如安定和利眠宁这类温和的镇定剂,属于一类称为“苯二氮平”(benzodiazepines)的化合物。它们的部分作用是放松肌肉,同时还抑制了从蓝斑到杏仁体的兴奋性投射,因此降低了杏仁体调动交感神经系统的可能性。最终结果是获得放松的身体;一个较少急燥的身体意味着一个较少焦虑的大脑。然而,苯二氮平这类药物除了对疾病有效,还有镇静和上瘾的作用,目前许多研究的重点,则是寻求副作用更少的药物。

在寻求替代性药物时,研究人员将目标放在蓝斑和杏仁体上游的压力反应。由于肾上腺素会活化迷走神经在大脑中的投射区,会随后刺激杏仁体。有一种新治疗的作用机制,就是减少肾上腺素对迷走神经的刺激。

肾上腺素之类的化学信使物质,是通过与目标细胞表面的特定受体结合才产生作用的。受体的构造和形状仅适合接受特定类型的信使,正如铸模只能与受铸之物相匹配一样。不过通过合成的假冒信使,科学家已经能够阻断人体内一些天然信使的活性。

有一类称为“β阻断剂”的药物,可以与某类肾上腺素的受体结合,从而阻止真正的肾上腺素传递任何信息。β阻断剂长期被用于降低由于交感神经系统过度活跃而引起的高血压及怯场症;不过,美国加州大学欧文分校的Larry Cahill和James McGaugh发现,这种药物还能使受试者不那么容易记得难过的事件或往事。基于他们和其他学者的发现,有的临床医生(如哈佛大学的RogerPitman)已经尝试将β阻断剂开给曾受严重创伤的人,希望能阻止“创伤后压力失调”的形成。也有其他的治疗方法试图直接作用于杏仁体本身。

压力导致抑郁症

压力阻碍记忆细胞的新生

治疗抑郁症的新药

目前使用这一代的抗抑郁药,提高了血清素、多巴胺和去甲肾上腺素的含量,而且正在进行大量的研究,以寻求发展这些药物更有效的类型。不过,一些新颖治疗所针对的步骤,更重视压力与抑郁之间的互动关系。

有些研究将重点放在糖皮质素的作用上,这不足为怪。例如,许多安全的、临床上认可用于其他治疗的药物,能够暂时阻断肾上腺中糖皮质激素的生成,或者阻断糖皮质激素与脑中重要受体的结合。有趣的是阻断糖皮质激素受体的关键化合物是RU486,由于还能够阻断子宫内黄体酮受体并作为堕胎药使用而非常著名并备受争议。加拿大马吉尔大学的Beverly Murphy、加州大学旧金山分校的Owen Wolkowitz以及斯坦福大学的Alan Schatzberg的研究指出,RU486这种抗糖皮质素药物对于一批重抑郁症患者有用,这些人体内含有极高含量的糖皮质素。由于这一批抑郁症患者对于较传统的抗抑郁症药物,通常表现出最大的抗药性因此这个发现的前景也更令人兴奋。

另一种治疗策略针对的是肾皮释素CRH。因为抑郁症如同焦虑症一样,通常都会有过度反应的杏仁体和交感神经系统,而CRH是杏仁体与交感神经进行沟通的关键神经传递介质。另外,将CRH注入猴子大脑中,能导致类似抑郁症的症状。这些发现促进了对诸如CRH受体阻断剂是否具有抗抑郁症作用的研究。从结果看来,作用是有的,这一类药物可能不久就会面世。

用相同的受体阻断策略,研究人员降低了称为P物质的神经传递介质的作用。P物质会作用于神经激肽-l(NK-1)受体。1990年代早期,研究人员发现与NK-l结合的药物能阻止某些层面的压力反应。在一项药物试验和几项动物实验中,P物质都具有抗抑郁药物的作用。

其他的策略则重点放在海马上。研究人员把BDNF注入老鼠大脑中,以中和糖皮质激素对神经新生的抑制作用。我们实验室则采用基因疗法来保护老鼠的海马免受压力的影响,与我们为防止焦虑症而对杏仁体所做的工作几乎一样。这些基因会受到糖皮质激素的诱发,一旦被激活,它们将制造一种可以降解糖皮质激素的酶,最终阻断了这些激素的有害作用。目前,我们正在探索这种疗法在动物身上是否可行。

我想现在已经很清楚,焦虑与抑郁是有关联的。只不过一种是长期警惕,另一种是长期无助的状态,看起来似乎有相当大的差异。那么压力在什么情况下能够引起其中一种而不是另一种病症呢?问题的答案似乎取决于压力持续时间的长短。

持续的压力:由焦虑变抑郁

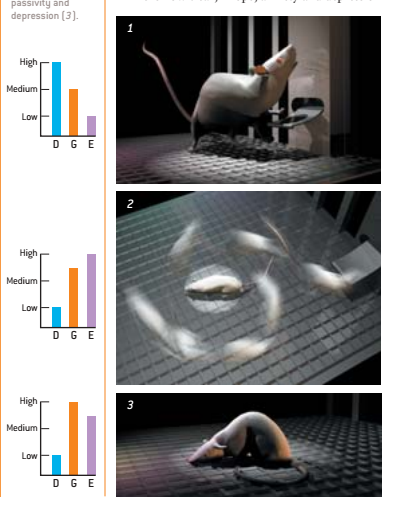

设想一只通过按控制开关来避免偶尔出现的轻微电击的老鼠,而且它已经精于此道。接着,将老鼠放进另外一个也带有控制开关的笼子内,由于它对自己的操作已经具有信心,因此可能活化了投射到额叶皮层的多巴胺通道而引起快感。在这种情况下,糖皮质素的分泌增加得适量且短暂,所以促进了多巴胺的分泌。

然而,假设这时控制开关的连线被拆掉了,按开关就不再能够避免电击。最初,这种改变使老鼠急于寻找新的解决之道,以避免电击,所以它处于一种高度的警觉状态。它会反复地按控制开关,疯狂地想重新得到控制权。这是焦虑以及反重、无规律尝试以应对压力的本质。这种状态的生理学特征包括交感神经系统的肾上腺素以及蓝斑的去甲肾上腺素投射出现大面积活化,同时糖皮质素分泌量会适度增加。

随着电击的继续,老鼠发现每次应对的企图都是无效的,于是转变出现了:压力反应变成由高浓度的糖皮质激素所主导,而不再是肾上腺素和交感神经系统;后两者主要控制即时性的“战或逃”反应。老鼠的脑化学也显示接近抑郁的状态:主要的神经传递介质逐渐耗尽,它停止了应对的努力,学会了无助、被动和退缩。如果说焦虑症是一场劈里拍啦的吓人大火,那么抑郁症就是盖在上头窒息火势的厚重毛毯。

焦虑与抑郁的基因原因

在本文行将结束的时候,我并不想带给人们焦虑和抑郁“全都”或“只是”与压力有关的印象,很显然事实并非如此。这两种疾病也都具有强大的基因原因。基因对多巴胺、血清素和糖皮质激素的受体进行编码,同时编码的还包括合成和降解这些化学信使物质的酶、从神经突触将化学信使除去的唧筒以及诸如BNDF一类的生长因子等。

但这些基因的影响并非不可避免。请记住,如果某个人患了某种严重的精神疾病,他的同卵双胞胎也只有50%的发病概率。相反,基因的影响似乎主要与是否容易染病有关,这里面涉及到大脑和身体如何对特定的环境产生反应,包括遭受压力之后,大脑和身体重新取得平衡的速度。

人生经历对如何应对压力环境也有影响,而且这种影响在个体生命非常早的时期就已开始。在妊娠期间雌鼠所承受压力的大小,会影响到穿过胎盘到达胎儿的糖皮质素的数量;胎儿接触到这些糖皮质素,就会改变成年后海马的结构和功能。将新生鼠同母鼠分离相当长一段时间,也会增加这些新生鼠成年后肾皮释素的含量。CRH的水平会增加到和成年鼠一样高。大师级的心理生物学家Seymour Levine,曾引用20世纪美国小说家WⅢiam Faulkner的话一语中的:“过去之事不是消亡,它甚至还没有成为过去。”

了解压力在精神疾病当中所扮演的角色,可以给我们带来许多好处。首先它告诉我们,就算有人不幸遗传了焦虑症或抑郁症的基因,也不等于判了无期徒刑;其次它还为能够帮助数百万患者的一些新疗法铺平了道路。如果我们想到,在生物学上这些疾病与情绪的“正常”层面是个连续体,也就会明白这些发现不仅仅与“他们及他们的疾病”有关,而且与我们所有人的日常生活都有关。也许最重要的是,这种洞见还肩负着一种社会责任,也就是说,我们必须为世上一大批人寻找治疗之道——这些人处在随时警惕之中,否则他们就会感到无助。

[王伟/译 李子/校]

请 登录 发表评论