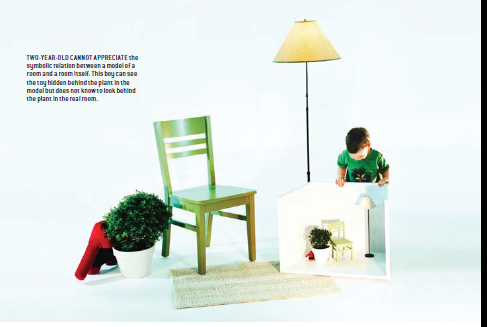

20年前,对我来说是一个关键时期,我的研究出现了意想不到但富有成效的转变。这之前,我一直从事学步儿童的记忆研究。当时,我正在对2.5岁和3岁的儿童进行一项新的实验。为了做实验,我将自己实验室的一部分布置成一间模型房间。虽然有点寒酸,但这个真实的房间装饰得就像一间标准的起居室,有沙发、扶手椅、橱柜等家具。这些缩小了的物体尽可能地与大的参照物一致:它们形状相同,材质一样,覆盖相同的织物,放置在相同的位置。实验中,我们将一个小玩具——一个塑料狗藏在模型房间中。我们给这个塑料狗取名为“小史诺比”(Little Snoopy),模型房间就称为“小史诺比房间”。受试儿童观看了整个放置过程。然后,我们鼓励孩子去找“藏在他大房间相同地方”的大玩具“大史诺比 (Big Snoopy) 我们要观察的是,儿童能否调用他们对小房间的记忆来找到放在大房间中的玩具正如我们所期望的那样,3岁的儿童非常成功。在观察到小玩具放在小沙发的后面之后,他们就跑到大房间在真正的沙发后面找到了大玩具。但是,2.5岁的儿童则一败涂地,这令我以及他们的父母都感到非常意外。他们快乐地跑进大房间去寻找大玩具。即使他们记得小玩具藏在小房间的什么地方并在那里能够很容易找到它。但是,他们中的大多数完全不知道到哪里去找。

2.5岁的儿童无法运用他们关于模型房间的知识对真实房间作出推断,这表明,他们没有意识到模型房间和真实房间之间的关系。我马上意识到,我从事的记忆研究实际上应该是符号理解研究,幼儿的失败也许告诉我们一些有趣的事情:儿童是如何及何时获得理解一种事物可以指代另一种事物的能力的。

最能区别人类和其他动物的标志是我们创造和驾驭各种各样的符号表示的能力。这种能力使得我们能够将知识代代相传,从而才有可能产生文化并且能够学习大量知识而无需直接体验。比如,尽管我们从未见过恐龙,我们都或多或少地了解一点关于恐龙的知识。由于在我们所做的几乎每一件事中符号化都起着重要的作用,因此,在人类发展过程中没有哪个方面比变得有符号头脑更重要。我认为,找出幼儿运用和理解符号物体的原因,以及他们逐渐掌握现代生活中无处不在的某些符号的原因,还有什么比这更吸引人的吗?继那次偶然使用模型房间实验之后,我将研究重点从记忆转到了符号图片进入生活。

婴儿和幼儿掌握的第一种符号物体是图片。对成年人来说,似乎没有什么比图片更简单的了,然而我和我的同事却发现,婴儿在早期对图片感到迷惑不解。这个问题源于所有符号物体所具有的二重性:符号物体是真实存在的且是它自己本身,同时,符号物体又表示别的事情。要理解符号物体,观察者就必须懂得二重表示:他或她必须在头脑中呈现该物体,同时还要呈现该物体与其所指代的物体之间的关系。

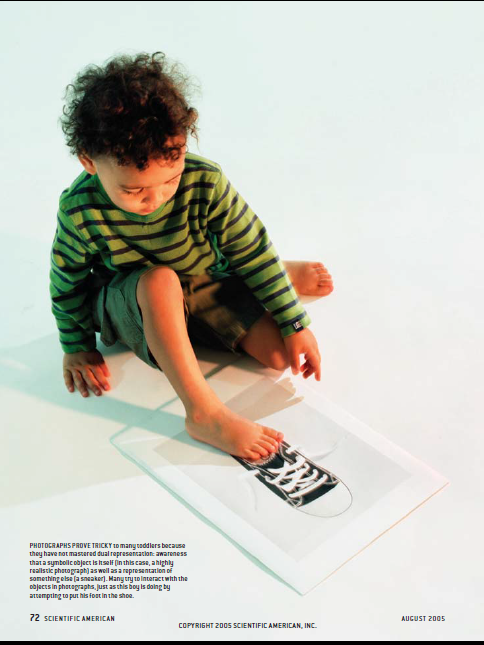

几年前,我变得对这样的奇闻轶事感到好奇:婴儿无法意识到图片的二重性。我时常听说有婴儿想要抓出画中的苹果,还有婴儿试图将脚伸进照片中的鞋。即使我和我的同事们(西北大学的David H .Uttal,圣路易斯区学院的Sophia L . Pier-routsakos,以及伊利诺伊大学厄本那一香槟分校的Karl S. Rosen-gren)认为这些行为很少见,从而难以研究,我们还是决定着手研究。幸运的是,我们都错了。

我们以一种非常简单的方式开始测试婴儿对图片的理解。我们把一本有单个物体的高保真彩色照片的书放在9个月大的婴儿面前。令我们感到惊讶的是,首次实验中的每个婴儿以及后续实验中的大多数婴儿都伸手触摸、摩擦、轻拍或抓扯照片。有时婴儿甚至抓住照片中的物体,仿佛要将它们从纸上拿下来。

当伊利诺伊大学人类学家AlmaGottlieb将我们实验用的一些书和摄影机带到遥远的象牙海岸一个叫Beng的村庄,我们就有了独一无二的机会,看到了婴儿的这种反应是如此地普遍。那儿的实验环境是不同的:Beng婴儿坐在地上或是母亲的腿上,周围有鸡和羊在走动,其他儿童在玩耍,村民在做事,附近有谈话声和笑声。几乎可以肯定,Beng婴儿在此之前从未见过图片,但是,他们做出了与美国婴儿同样的反应,用手去探究图片中的物体。

这种将图片与实物混淆的反应似乎是理性的,而不是感性的。婴儿能够相当好地察觉物体和图片之间的差别。若让婴儿在二者之间选择,他们会选择实物。但是,婴儿还不能完全理解图片为何物以及它们与被描述物体(即“指代物’)之间有什么不同,因此他们才要去探究:比如,有些婴儿俯下身子,把嘴唇贴到奶瓶照片的奶嘴上。然而,只有在被描述物体与其指代的真实物体非常相似的情况下(彩色照片中的物体),婴儿才会做出这种反应。对于视频图像婴儿同样也会混淆不清。Pierroutsakos和她范德堡大学的同事Georgene L, Troseth发现,坐在电视机显示器旁的9个月大的婴儿会伸手去抓屏幕上移动的物体。而当被描述的物体与真实物体的相似程度相对小时(如素描画中的物体),婴儿几乎不去探究。

到了18个月大的时候,婴儿已经逐渐意识到一幅图片只不过代表了一个真实的物体。他们不再摆弄这张纸,而是指着图片说出物体的名称,或者向他人询问图片上物体的名称。耶鲁大学的Melissa A. Preissler和斯坦福大学的SusanCarey最近针对儿童的这种发展提供了一个很好的例子。这两名研究人员用一张画有答帚的简洁素描画来教18个月大和24个月大的儿童“答帚”一词,而在此之前这些孩子没有见过答帚。大多数儿童认为这个词就是指这个物体本身,而不仅仅是这个物体的图片。换句话说,他们理解了图片上的符号物体所指代的物体,而不仅仅是与其指代物相似。

我们认为,使得儿童不再用手探究图片的一个原因是抑制控制的发展。在生命发展的最初几年中,儿童控制冲动的能力不断增强。这种普遍的发展变化是大脑额叶皮质变化的结果。控制冲动能力的增强可能有助于婴儿抑制其直接与图片互动的冲动,这使他们像成年人一样只是简单地看一下图片。

与图片打交道的经历在这一发展过程中肯定也起了一定的作用。在图片丰富的社会里,大多数儿童每天都会接触到家人的照片和画册。这种互动教会儿童区分图片和实物以及图片是思考和交谈的对象,而非行动对象。

但是,要完全理解图片的性质则需要数年时间。例如,斯坦福大学的John H . Flavell和他的同事们发现,4岁以前,很多儿童还认为将一张有一碗爆米花的图片颠倒过来可以将画上的爆米花倒出来。

对于低龄幼儿来说,图片不是符号混淆的唯一来源。多年来,我和我的同事以及我的学生观察到,学步儿童进入实验室,然后试图坐在按比例缩小的小椅子上,这令所有在场的人惊讶不已。Uttal和Rosengren在家中也观察到他们自己的女儿试图躺在玩具娃娃的床上,或者试图进人小玩具汽车。这些在任何科学文献中都没有提到过的奇怪现象令我们感兴趣,我们决定对此进行研究。

格列佛式的错误

我们将18-30个月大的儿童带进一个房间。房间里有3样大的东西:一个室内滑梯,一把儿童用的椅子,以及一辆学步儿童能够进入且用双脚驱动能在房间内走动的童车。当每样东西至少玩过两次之后,他或她就被带离房间。然后,我们将这些大玩具换成样子完全相同的小玩具。儿童再回到房间后,我们没有提及这种变化,而是让他或她自然地玩。但是,如果儿童的注意力离开小玩具超过3或4分钟,我们会将其重新吸引到玩具上来。

然后,我们仔细观看儿童的行为录像,分析一种我们称为“比例错误”的现象:认真地试图完成一种明显不可能完成的行动,因为儿童身体的大小相对于目标物的大小差距太大了。在统计儿童的比例错误方面,我们非常保守。

几乎一半的儿童犯了一个或一个以上这样的错误。他们显然很认真地试图在小玩具上完成他们曾在大玩具上完成的同样动作。一些儿童想要坐到小椅子上:他们走近小椅子,围着它转了转,弯下双膝,然后慢慢往下坐。有些儿童只能沾上一点椅子的边,另一些儿童坐上去太困难了,以致于椅子从他们身下滑开了。一些儿童想要坐到小滑梯上:他们试图踏上去,结果往往是跌落下来;另一些儿童企图从阶梯爬上滑梯,结果将滑梯弄翻了。(因为椅子和滑梯都是由坚固的塑料制成,而且只有5英寸高,所以学步儿童不会有受伤的危险。)几个孩子想要进入小汽车,就像他们在此之前进入大汽车那样。他们打开车门,企图(常常是非常执着地)将一只脚伸进车里。一个小女孩甚至将一只鞋脱掉,她显然希望这样就可以将脚放进去了。

有意思的是,绝大多数儿童对自己在小玩具上失败的努力几乎或完全没有反应。两名儿童似乎有点生气,少数几个儿童看起来局促不安,而绝大多数儿童只是继续去做其他事情。我们认为,缺乏反应可能反映出学步儿童的日常生活充满了做一件又一件事都不成功的努力。

对此,我们的解释是,儿童利用视觉信息来计划动作并控制动作的完成,两者的分离就导致了比例错误。当儿童看到熟悉物体的小模型,物体的形状、颜色、质地等视觉信息会激活儿童大脑中指代物的表示区。与此记忆相关的是针对大物体与其他类似物体互动的动作程序。在我们的研究中,半数儿童的这种动作程序可能被激活,但随后却被抑制了,因此,这些儿童没有以他们对大物体的同样方式试图与小物体互动。

而另一半儿童的动作程序没有受到抑制。一旦儿童开始实施典型的有序运动,有关物体真实大小的视觉信息就会被用来准确完成动作。比如,一些儿童背对小椅子弯下腰,然后从两腿间看一看,以便精确确定椅子的位置。那些想要坐进小汽车的儿童则先打开车门,然后试图把脚硬塞进车里去。在决定与小复制品互动的过程中,儿童依赖视觉信息建立复制品与正常大小物体的联系,而在实施计划时,他们则调用小物体实际大小的视觉信息来指导行动。这种视觉信息调用分离的现象与有影响的视觉信息处理理论相一致。视觉信息处理理论认为,大脑负责物体识别和行动计划的区域不同于负责实施和控制行动的区域。

比例错误与缺乏二重表示的能力有关:儿童无法区别符号和其指代物。我们知道这是因为在无需二重表示的情况下,指代物体与符号物体之间就不会发生混淆。这是我1997年的一项实验结果。当时,伊利诺伊大学的Rosengren和Kevin F .Miller与我设法使2.5岁大的幼儿确信,我们有一种机器可以让日常用品变小(当然,这都征得了幼童父母的同意)。

魔术机器

我们希望利用神秘的缩微机器,看看同时用两种方式考虑一种物体是否是幼儿懂得符号的能力的关键。如果儿童相信这种机器已经将物体或房间缩小了,那么,在儿童脑中小物体就是这个物体本身。由于在房间和房间模型之间不存在符号关系,因此,儿童应该能够将他们关于大物体的信息运用到小物体上。我们用我们机器的魔力将玩具缩小且将帐篷也相应缩小。当着孩子的面,我们把一个有着逼真的紫红色头发的旋转娃娃放进帐篷里,然后将缩微机器对准帐篷。然后孩子和实验人员离开现场进入另一个房间等待机器进行工作。当他们回到实验室时,一个小帐篷立在了原来大帐篷的地方。(该实验中值得注意的间题之一是,受试儿童对机器能够将物体缩小的说法毫不怀疑。否则,将大物体换成小物体就需要在私下里进行。)

当我们要求受试儿童去找玩具,他们立即往小帐篷里张望。由于因为相信小帐篷就是原来大帐篷缩小的,所以,他们成功地找到了藏在小帐篷里的玩具。与我们按比例缩小的模型的实验不同,这一实验无需掌握二重表示:根据这些学步儿童对这个世界的认识,小帐篷和原来的大帐篷是同一个物体,因此,玩具就在它应该在的地方。

理解二重表示在幼儿如何运用符号中的作用具有重要的实用价值。如果遇到幼儿被怀疑受到性侵犯,人们不得不通过玩具与他们交谈。受性侵犯的对象往往是低龄幼儿,要从他们口中弄清真实情况相当困难。结果,很多相关人员,包括警察,社会工作者以及精神卫生专业人士,要借助具有人体解剖细节的娃娃进行询问,因为他们假设这样使幼儿更容易描述所发生的真实情况。请注意,这种猜测还可以引伸出进一步的猜测,即幼儿能够将这个物体既当作一个娃娃又当作他或她自己。

这些猜测遭到约翰霍普金斯大学的Maggie Bruck、康乃尔大学的Stephen J. Ceci、北卡罗来纳大学查普希尔分校的Peter A. Ornstein以及其他很多人的质疑。在几个独立的实验研究中,研究者让学龄前儿童凭记忆讲述儿科医生对他们所作的身体检查。有些儿童进行了生殖器检查,有些则没有。在询问时,对有些儿童使用了具有人体解剖细节的娃娃,对有些则没有使用。总体上来看,不使用娃娃时儿童的讲述更准确,而使用娃娃时儿童更愿意谎称儿科医生触摸了生殖器。

鉴于我的研究证明了幼儿理解符号物体存在困难,我猜想,低龄幼儿也许无法将自己的身体与娃娃联系起来。我们采用非常简单的对应贴图方式在我的实验室进行了一系列实验,Catherine Smith将不干胶贴纸粘到受试儿童身上,如肩膀或脚上,然后要求儿童把小不干胶贴纸粘到娃娃身上的同一部位。3岁及3.5岁大的儿童通常能够正确做到这一点,而3岁以下的儿童则只贴对了一半。在这一非常简单的实验中,不需要记忆,也没有情绪干扰,这些低龄幼儿却无法将自己的身体与娃娃的身体联系起来。这一事实支持了这样的做法:在有低龄幼儿到场的法庭上,普通案例反对使用具有人体解剖细节的娃娃。(因为发生过很多与此类似的事例,过去对5岁以下的儿童使用娃娃的效果不理想,结果,至少有一个州已宣布此种做法不合法)。

对教育的影响

二重表示的概念对教学实践也有启示。全世界的学前教育和小学教育的老师都在课堂上使用“可动手操作的”记数块、记数棒以及其他用来表示数量的教具。人们的想法是,这些具体的物体有助于儿童理解抽象的数学原理。但是,如果儿童不理解这些物体与它们指代物的关系,那么,使用可动手操作的教具就达不到预期的目的。的确有研究认为,儿童在理解和使用可动手操作教具的时候经常遇到困难。

目前,西北大学的MeredithAmaya和Uttal以及我正在测试符号物体的体验对幼儿学习字母和数字的影响。我们使用记数块帮助幼儿学习数学,教6岁和7岁的儿童做借位减法(一种经常让幼儿感到困难的问题)。同时,我们还教一个对照组同样的内容,但使用笔和纸。结果,两个组的孩子都学会了运算,但是,使用记数块这组却花了3倍的时间。学习完毕,一名使用记数块的女孩向我们建议,“你们考虑过用纸和笔教小孩做这些题吗?那样容易多了。”

二重表示在很多低幼读物中也有体现。非常流行的一种书是具有丰富多彩的可动手操作的画面,其目的在于鼓励儿童直接与书刊进行互动,比如,折叠的封面—掀开就成为立体的图,一动拉杆就可以使图画动起来。

我和我的研究生Cynthia Chiong有理由认为,这些可动手操作的画面可能会分散儿童的注意力,而冲淡了书中的内容。于是,最近我们用不同类型的教材来教30个月大的儿童学习字母。一种是简洁老式的字母教材。书中每个字母都清晰地印成黑色,并配有适当的插图,即传统的“A配苹果(apple ) , B配男孩(boy)"。另一种教材则有各种各样可动手操作的画面。使用简洁教材的儿童比使用复杂教材的儿童认识的字母要多。也许,使用简洁的二维教材,儿童更容易集中注意力,而复杂教材则将儿童的注意力吸引到三维动画上去了。对于儿童教材来说,也许形式上的东西越少,效果越好。

正如以上多项实验研究显示的那样,婴儿和幼儿对符号的两面性迷惑不解,而在成年人看来是再明白不过的事情。儿童对符号指代物形成成熟概念之前,他们不得不克服一系列障碍。而今天,很多儿童必须掌握种类空前繁多的符号。也许,更深入了解儿童在逐渐变得有符号头脑的不同阶段,将有助于研究者发现和致力于解决那些在学习掌握符号含义过程中产生的问题。

[贺文照/译 罗红红/校]

请 登录 发表评论