我才从小船上下潜了约10英尺,就发现另一位潜水员激动的发狂似的指着我的脚下:我低头一看,一条巨大的海鳝正在迅速地扭动着身体向我这边游过来。海鳝露着尖牙,摆着尾巴,正当我紧闭双眼,等待着这恶魔似的东西一口咬穿我的肚子时.一声长长的尖叫随着一串气泡从我的调节器中冒了出来。

当我意识到,我的五脏六腑并没有像金属片一样进散在下面枝技杈杈的珊瑚间的时候.我便急匆匆跟在Stephen R Palumbi后面游起来。他是哈佛大学的海洋生物学家,正在巴厘岛西海岸外的伦邦岸岛水域领导着这次潜水行动。我提醒自己,对于珊瑚礁的生物多样性来说,海鳝的重要性毫不亚于美丽的鱼和珊瑚,而Palumbi及其同事正努力保护这种生物多样性。他们已经发现挽救珊瑚礁可能要依靠栖居在珊瑚群的幼小动物的恋家习性。

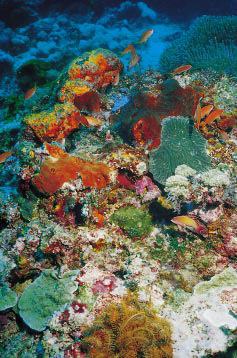

印度尼西亚海域生长着93000多种动植物.长期以来,人们盛赞这里是海洋生物多样性的中心地带。然而,全球变暖和过度捕捞等威胁正在破坏着世界各地的珊瑚礁。据印度尼西副总统MegawatiSukarnopuitri说,单是印度尼西亚群岛,就只有65%的珊瑚礁仍处于良好状态珊瑚碇的破坏可能损及该国的22亿民众,他们许多人靠珊瑚礁鱼类提供蛋白质和谋生。

为了帮助珊瑚礁恢复官方在一些海域设置了海洋保护区,区内禁止捕鱼和旅游。这样做是出于一种基本的设想:生态状况良好的保护区内的动物能够恢复受损区域的动物种群然而,对种虾蛄(甲壳纲动物,生活在珊瑚礁边缘、好攻击而有地域性)的研究结果表明这种方案存在缺陷。

上述虾蛄研究是由现任职于美国国际开发署的MarkV.Erdmann率先进行的大约4年前,他吸收了研究生Paul.H.Barber(现为博上后研究人员和Palumbi一起工作)一同参加其研究工作,通过基因分析来进一步证实他对少量虾蛄的鉴定。在研究中,Barber偶尔发现了一个令人吃惊的现象:虽然这些虾蛄事实上都同属于Haptosuillaputchetla但动物个体的遗传特征却因生活区域的同而差异明显。2000年8月,该研究小组在《Nature》杂志上报道,巴厘岛及在其北面几座岛屿周围的11片珊瑚礁的虾蛄种群,存在着一种显著的遗传图谱分异模式。

Palumbi说,这种分异模式出乎意料,因为“如果说有哪一群珊瑚岛很有可能被湍急的水流均匀化的话,那就是印度尼西亚。这里的情况就像一台运转的洗衣机”海水从太平洋通过印度尼西亚的望加锡海峡流入印度洋,然后又挤过巴厘岛与其两边相邻最近的龙目岛之间的狭窄水道。数日之内,像幼虾一样的细小动物就会被水流带到数百公里以外的地方。

一种解释认为,幼小的虾蛄虽然到了很远的地方,但却被遗传特征不同而想要保护自身地盘的虾蛄击败了。要不然也许是它们对真微妙差异的环境不能适应。更令人感到兴趣(并且研究人员说很有可能)的是,虾蛄的生活习性像大麻哈鱼。尽管它们出生后最初是在海里生活(其它大多数甲壳纲动物、鱼类以及珊瑚虫亦如此),但它们似乎能够游过湍急的海流而回到出生地。通过适时改变自己在海水中的深度,它们能够随一股海流游离一座岛屿,而后又利用另一股海流游回去佛罗里达自然史博物馆的GusLavPaulay说,这些幼小的虾蛄“并不像人们一度认为的那样,只是些没有自丰能力而随波逐流的小东西。”

目前,世界其它地区也不断发现珊瑚礁动物迷恋家园的证据1999年报道的研究发现,加勒比海以及澳大利砸海岸外的鱼类和无脊椎动物游离牺居地的距离短得惊人和虾蛄研究一样。这一研究结果也意昧着,只有海洋生物保护区相互靠得很近,上述生物种群恢复方案才能奏效。

印度尼西35个以上的海洋生物保护区彼此相甚远,其动物种群大概都是靠局部的海流相互联系。对于这些保护区的管理来说,上述研究结果可能格外重要。印度尼西亚世界野生生物基金会的海洋保护生物学家GhislaineLleweayn说:弄清楚保护区的相互关系它们之间的距离要求,有助于我们确定该地区的有效保护区格局。

在我们潜入水下40分钟之后,水下乐园的美妙景观和奇异声响就使我对海鳝的恐惧烟消云散了:此时,虾蛄那挥“钳”抓物的响动使我领悟到了我的引导人研究工作的另一个要意义:如果能在破坏之前把像此处一样生态状况良好的区域划入海洋生物保护区,那么当地动物迷恋家园的习性就会使其种群兴旺发达。

请 登录 发表评论