动物的性浅说

David Crews

动物已经通过进化形成了决定其性的多种机制,而物种间的比较则使人对性的本质有了种种新异的认识。

生物最基本的特征之一就是性,也就是雄性与雌性之分。性的因素(sexual considerations)影响着几乎所有多细胞生物的外观、形态、行为和化学构成。然而,令人惊异的是,对于生物界为何存在着性这一问题,科学界至今未能给出确切的答案。不过,近来对动物进行的一些研究,已经从多方面为人类提供了许许多多有关性的信息。这类研究结果表明,性的许多人所熟知的方面,并非象人们一度认为的那样具有普遍性。此外,这方面的研究成果既为人类认识雄雌关系提供了一种新的基础,也使人类得以粗略了解性是如何演化形成的。

就脊椎动物而论,性有多种多样的表现形式。无论是在化学构成、解剖结构还是在行为模式上,雄性脊椎动物和雌性脊椎动物之间无不表现出各种各样的巨大差异。雄雌脊椎动物之间最明显的行为差异表现在交配活动上。一般说来,具有睾丸的动物总要授精(典型的雄性行为),而具有卵巢的动物则总要接受授精(典型的雌性行为)。此外,雄性脊椎动物和雌性脊椎动物之间,时常还在其它一些较不明显的方面存在着差异,例如活动量、体重调节、攻击性和学习模式等。某些某—性别特有的动作与动物大脑某些部位的系统差异有关,但不一定都是这类差异所导致的。

在过去40年时间里,生物学家已经归纳出一种关于性的本质的基本理论,即所谓的“性器构成说”(the organizational concept)。尽管这种理论并不能涵盖一切,但它却完全能够解释人类以及其它哺乳动物的性的构成。而笔者本人及其同事目前正在研究,如何将性器构成说这一理论更广泛地用于解释所有脊椎动物性的构成。

按照性器构成说这一理论,动物的性,或者更确切地说,动物性腺的类别,是在受孕时由父母遗传的染色体构成决定的。在胚胎发育期的早期阶段,性腺所产生的性甾类激素在体内反复循环,正是这类激素在塑造着胚胎的雄性体征或雌性体征。雄性体征主要是由雄激素助长形成的,这类激素(其中包括睾酮,即睾丸素)是在睾丸内产生的。没有睾丸的胚胎会长出卵巢,卵巢主要产生称为雌激素和孕酮的雌激素。按照性器构成说这一理论,雌性就是欠缺的性,即不带雄器的(default)性,而雄性则是雄器已成的性(the organized sex)。

性器构成说这一基本理论的一个要点,在于性甾类激素所起的核心作用。现代科学界对性甾类激素影响性分化的作用的新认识,始于美国芝加哥大学Frank R.Lillie所取得的研究成果。按所受的教育来说,Lillie是一位胚胎学家,本世纪初期,他通过观察发现,当母牛产下的一对双胎互为异性时,其中的雌胎往往没有生育能力,并且带有一些雄性的特征。Lillie认为,正是尚在子宫中处于胚胎发育期的雄胎所分泌的雄激素,使处在同一子宫中正值胚胎发育期的雌胎,“沾染”上了某些雄性的特征。据Lillie推测,是胚胎性腺所分泌的激素,使得雄性有别于雌性。此后,科学家们一次又一次地充分证实了Lillie的这一推测。

就哺乳动物而言,胚胎的发育是从一团原始的有性组织开始的,而这团组织究竟发育成雄性性腺还是雌性性腺,则是由遗传信息决定的。随后,在胚胎体内起性发育触发器作用的性激素决定着胚胎外生殖器的性别属性。而遗传的雄性的睾丸则分泌出具有有效浓度的雄激素,这类激素促使胚胎长出输精管、阴茎和阴囊。如果没有雄激素,胚胎就会长出雌性的性器官——子宫、阴蒂以及阴道和阴唇等等。

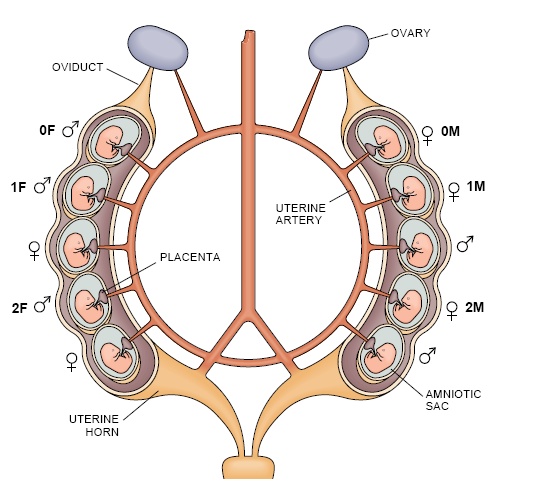

越来越多出自动物实验的证据表明,成年动物性征的许多组成部分,而不只是性器官的构成,取决于胚胎在发育期内所处的激素环境。人们对每次怀孕后能一胎产下多个幼仔的一些动物物种进行了研究,所得结果为上述观点提供了一部分最有说服力的证据。在这类动物的怀孕期间,胚胎在子宫内

的排列,就象是豆荚里的一颗颗豆子。这样的组合使一个个雌性胚胎和雄性胚胎以一种随机排定的顺序,一个挨一个地相互挤靠在一起。

在这样一种环境下,一个胚胎的性腺所产生的甾类激素,会影响紧靠着它处于发育过程中的另一个胚胎的神经结构和副性结构。据美国密执安州立大学的Lynwood G Clemens发现,相互紧靠的大鼠胚胎所生成的激素环境会对其成年后的性征产生深远的影响。据美国麦克马斯特大学的Mertice Clark和Bennett G.Galef最近观察,沙鼠中也存在相似的现象。

美国密苏里大学的Frederick S.vom Saal对小鼠的性发育进行过一项特别充分的研究。他发现,与处在宫内发育过程中不曾与一只雄鼠胚胎相靠的雌鼠胚胎(称为“0雄”雌鼠)相比,在宫内发育时曾夹在两只雄鼠胚胎之间的雌鼠胚胎(称为“2雄”雌鼠),所接触的睾酮(雄激素)浓度较高,而雌激素的浓度则比较低。从母体娩出后,与0雄雌鼠相比,2雄雌鼠的解剖结构表现出较为明显的雄性特征,进入青春期的时间也比较晚,并且成年后所出现的生殖周期历时也比较短,生殖周期的出现次数也比较少。最后,与0雄雌鼠相比,对于雄鼠来说,2雄雌鼠的性吸引力普遍较小,性兴奋激发力也较为弱小。此外,与0雄雌鼠相比,2雄雌鼠往往对其它雌鼠表现出更强的攻击性。

鬣狗是非洲的一种喷于在夜间活动的食肉动物,对于胎儿在宫内发育期间所接触的激素会严重影响其成年后的性征这一点,这种动物堪称又一个极其有力的例证。雌性鬣狗总是显出许多通常是雄性哺乳动物所特有的特征。处于异种集团即社会群体中的成年雌性鬣狗的体型和体重,总是大于同一集团内的成年雄性鬣狗,而且在集团内的争斗和食物抢夺上,成年雌性鬣狗几乎能够压倒所有的成年雄性鬣狗。成年雌性鬣狗的卵巢和内生殖器从外观上看都是正常的,但它们的外生殖器从形态上看却有非常显著的雄性特征。成年雌性鬣狗的阴道不外露,阴唇合拢成融合状,形成一个完整的“阴囊”,上衬两团高高隆起的脂肪,其形其状酷似雄性鬣狗的睾丸。而雌性鬣狗那粗大而又能勃起的阴蒂,则和雄性鬣狗阴茎的形态酷肖。和许多雄性哺乳动物非常相似的是,雌性鬣狗也是既要用其粗大的阴蒂来示爱求欢,又要用它来占取优势地位。

据美国加利福尼亚大学伯克利分校的Stephen E.Glickman和Laurence G.Frank最近推断,雌性鬣狗外生殖器的这种雄性化倾向,是在其母体子宫内处于胚胎发育期时就已发生了的,其原因在于当时受到了母体血流中高浓度的化学物质雄烯二酮的巨大影响。雄烯二酮是一种不活泼的化合物,这种化台物既可以转化成雌激素,也可以转化成睾酮(雄激素)。雌性鬣狗处于怀孕期间时,胎盘内的雄烯二酮只有极少部分被转化成雌激素,这就使得鬣狗

胚胎体内的睾酮含量很高。据上述二位学者推测可能正是由于雌性鬣狗胚胎在宫内发育期间接触到大量的睾酮,使其成年后外生殖器显现出显著的雄性特征。

显而易见的是,某些机制使得动物胚胎所接触的激素环境,能够严重影响该动物成年后的性行为。1959年,尚在美国堪萨斯大学任职的Chades H.Phoenix、Robert W .Coy、Arnold A Gerall和William C. Young四位学者提出,哺乳动物胚胎性腺所分泌的甾类激素,有助于形成为某种性别所特有的脑部结构。此后的研究结果证明,脊椎动物所分泌的甾类激素,能够直接影响特定的神经元,这些神经元通过神经网路连为一体。从研究结果来看,正是这类神经网路促使雄性脊椎动物和雌性脊椎动物之间,在行为模式上出现种种差异。

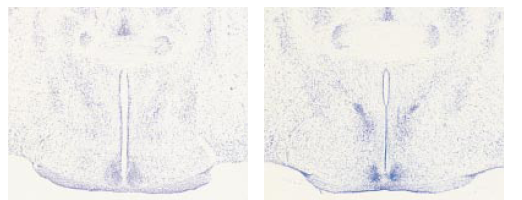

近来取得的几项研究成果大大澄清了性激素、脑部结构和性行为三者之间的复杂联系。例如,美国加利福尼亚大学欧文分校的Pauline I.Yahr及其同事已经鉴别出沙鼠大脑中的一种神经核,这种神经核仅仅存在于雄性沙鼠的大脑中。沙鼠的这种神经核嵌在其大脑的一个有助于调节雄性沙鼠交配行为的部位里。在雌性沙鼠的胚眙发育期为其注入雄激素后,这类沙鼠便会长出这种“雄性”神经核,并且会表现出某些为雄性沙鼠所特有的行为特征。

据研究,某些种类的小体型鸣鸟的脑部结构也显现出由激素造成的影响,看来这类受激素影响的脑部结构同呜鸟在求偶过程中扮演的性角色是有直接关系的。每当春天到来的时候,雄金丝雀便开始起劲地高声鸣唱,而此时其体肉的雄激素含量也很高。雄金丝雀不仅要靠这种鸣唱来建立起自己的繁育领地,而且是用它来吸引雌金丝雀。雌金丝雀听见这种鸣唱之后,会作出回应,但却不会自动地鸣唱。根据美国洛克菲勒大学的Fernando Nottebohm 和其它学者的研究结果,雄雌金丝雀以及其它种类的雄雌呜鸟在求偶过程中所表现出来的截然不同的性行为,与其脑部结构上存在的种种差异,确实有着明显的对应关系。

据上述研究人员发现,这类鸣鸟的鸣唱,是由相互连为一体的一系列对鸣鸟的发声器官起着调控作用的脑神经核介导的。在一般情况下,雌性鸣鸟大脑的鸣声调控区比雄性鸣鸟要小得多。鸣鸟胚胎体内的甾类激素决定着其神经元的存亡。在甾类激素的作用下,最终结果便是雄性鸣鸟大脑呜声调控神经核内神经元的尺度和数量以及突触的数量,都比雌性鸣鸟要大得多。

Nottebohm已经通过研究得以证明,鸣鸟大脑鸣声调控神经核的尺度,会随着其生殖周期的来去变化而反复发生季节性的变化。Nottebohm及其同事利用手术摘除了雄性鸣鸟的性腺(以降低其体内的雄激素含量),或为雄性鸣鸟注射雄激素(以提高其体内的雄激素含量),人为地再现了雄性鸣鸟鸣声的这种季节性变化。在与此同类的一项研究中,Nottebohm及其同事给雌金丝雀注射了适当剂量的雄激素,使这类雌鸟也自动地鸣唱起来[参见本刊1989年第6期Femando Nottebohm所撰“从鸟鸣到神经发生”一文]。

涉及人类同性峦者的一项研究给人类带来了引起轰动和争议的发现,表明性行为和脑部结构存在着某种关系。据当时还在美国圣迭戈索尔克生物学研究所任职的Simon LeVay报道,同性恋男子下丘脑前部神经核的尺度,与妇女而不是异性恋男子的同类组织非常相近。据美国国立卫生研究所的Dean H.Hamer及其同事宣称,他们已经发现,X染色体的一个区段可能含有一种或多种与同性恋性行为有因果关系的基因。如果实际情况确实是这样,那么,与性行为有关的脑部结构就有可能是由遗传因子直接控制的。不过,也有可能是胎儿周围的激素环境对其脑神经核的发育起着部分或全部决定作用。

上述发现说明,学术界沿袭已久的老一套雄雌两性分化因由论缺乏充足的证据。正如性器构成说所阐明的那样,动物的性别并不只是取决于非此即彼的遗传指令,它还取决于激素的微妙调控作用。这一结论适用于动物体内所有与生殖有关的组织,其中包括作为性行为基础的大脑神经网路。

就大多数脊椎动物而言,通常成年动物都表现出自身的性腺性别所特有的交配行为,即人们所说的“同型性行为”(homotypical sexual behavior)。然而,大多数成年脊椎动物常常还会表现出通常情况下为异性所特有的性行为,即所谓的“异型性行为”(heterotypical [sexual] behavior)例如,雌性成年脊椎动物有时也会爬上雄性伴侣身躯进行上位交配,而雄性成年脊椎动物有时也会要求雌性伴侣爬上自己的身躯,于下位同其进行交配。

这种异型性行为是许多动物物种,尤其是哺乳动物的社会生物学现象的一个常见而又重要的组成部分。雌性家牛常常要爬到其它雌家牛的背上去作交配状,这样做的目的似乎是要促使整个牛群的生殖周期同步。就恒河猴而言,雄猴的交配权是猴王至高无上统治地位的一种标志,雄猴争得了交配权之后,就可以藉此在整个猴群内维持一种上下有别尊卑有序的社会等级制度。纵然恒河猴在胚胎发育期所接触的激素环境决定着其神经元的发育,但是

看来恒河猴的大脑从不会完全失去双型神经网路(dual circuitry),正是这种神经网路使得恒河猴既能表现出同型性行为,又能显示出异型性行为。

看来在上述范围内,性器构成说可以视为一种完备的理论基础,人们可以藉此认识和理解动物的性。然而,我们认为,仅仅根据对极少数动物物种(全系温血脊椎动物,如鸟类和哺乳动物)的观察结果,你就以为你的研究结论能够包揽无遗地解释所有脊椎动物性的实质,那可就大错特错了。要想对有关性的研究所得作出确切的判断,人们就必须对范围远为广泛的脊椎动物物种进行全面的观察研究。笔者自身的大部分研究工作都是为了确定性器构成说对于冷血爬行动物和鱼类的适用程度。

这类观察研究对于更为完满更为详尽地阐明动物的性,具有极为重要的实际意义。在任何一种特定的哺乳动物或鸟类中发现的性成熟模式和性行为模式,都有可能与该种动物在进化过程中产生的独有的适应性变化有关。相反,为多种不同的脊椎动物所共有的性特征,则有可能起始于进化史上一个更为古老的阶段。同样,与更为常见且为某一性别所特有的交配行为相比,雄雌两性皆有所表现的性行为(如上位式交配行为),也有可能历史更悠久。只有找到了性的进化根源,科学家们才能真正弄清,究竟是什么规则在支配着动物界普遍存在的生活过程——性。

若是从一个更为广阔的角度,把性器构成说放在所有各种脊椎动物这一大范围内考察,你就会发现,这种理论显然站不住脚。据笔者看来,只有一点真正称得上动物性构成的基本要素,那就是性甾类激素对所有介导生殖过程的组织所起的器官构成效应。虽然这种效应在所有的脊椎动物中都有所存在,但决定这种效应的机制在不同种类的动物中,却是大不相同的。

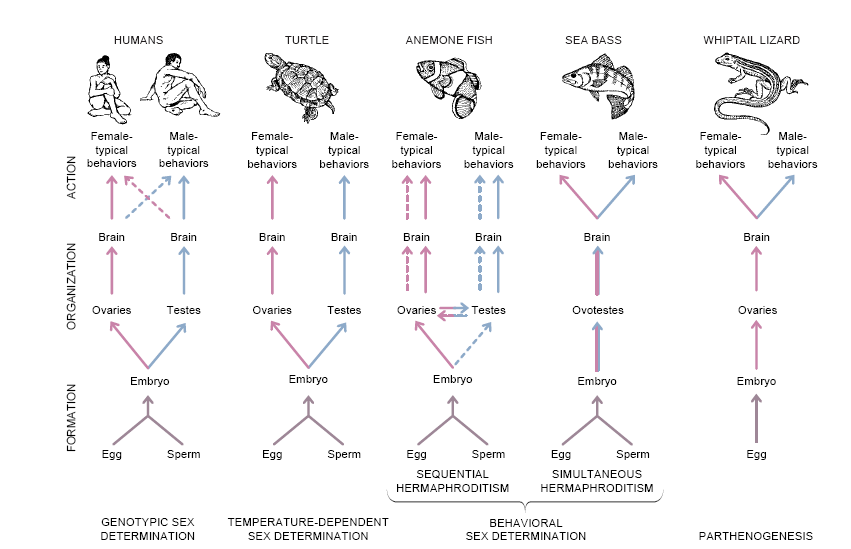

按照性器构成说这一理论,对于动物究竟发育成雄性还是雌性,性染色体起着根本的决定作用。然而,事实上,许多鱼类和爬行动物都没有性染色体。这类物种的性分化是依靠非遗传性触发机制来决定的。

就这类动物物种而言,动物自身的性别通常取决于其所处的环境。在某些情况下,动物自身性别的决定因素就是胚胎在发育期间所处环境的温度(这类动物即属于所谓的温度决定性别类)。在另外一些情况下,决定动物自身性别的关键因素,就是动物成年后所处的社会环境(此类动物也就是所谓行为决定性别类)。在某些动物物种中,甚至不存在性分化,这类动物实行的是无生生殖,即所谓的单性生殖,也叫孤雌生殖。从生物进化史的角度来看,这几类动物的非遗传性性分化决定机制,有可能是哺乳动物所采用的遗传性性分化决定机制——性染色体决定机制——的前身。

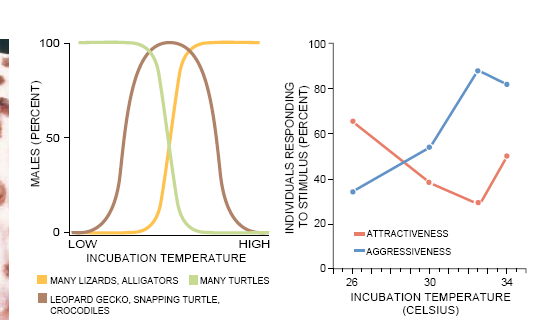

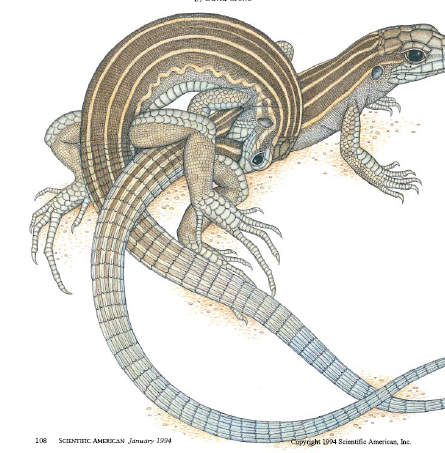

从温度决定性别的现象被研究人员发现到现在,时间已不止过了25年。据塞内加尔的达喀尔大学的Madeline Chamier当时报道,虹彩蜥(rainbow lizard)的性比率是由其卵的孵化温度决定的。本世纪70年代末,当时尚在美国威斯康星大学任职的James J.Bull和Richard Vogt根据实际数据证明,胚胎发育期的温度能够激活某种当时尚不清楚的性别决定机制。

如今,学术界已经清楚,就许多种类的爬行动物(其中包括所有各种鳄类、多种海龟以及部分蜥蜴)而论,性别是由胚胎发育期的温度决定的。尽管所有属于温度决定性别类的爬行动物都没有性染色体,但这类动物的性别一经确定,便会保持终身。就这类动物物种而言,性别是在胚胎发育中期和性腺分化同时确定的.

温度决定性别机制是以囊括一切(或者全雄或者全雌)的模式决定动物的性别的。中间温度不会导致雌雄同体的结果,而是在同一物种内产生出较为均衡的性比率。这种模式本身足以说明,温度能够启动一种生物学机制,正是这种机制在决定着动物性腺的性别。笔者已和Bull、美国得克萨斯大学奥斯汀

分校的Judith M.Bergeron以及如今在美国亚拉巴马大学伯明翰分校任职的Thane Wibbels等人一起,共同研究过这种温度决定动物性别的现象。我们发现,在正处于发育过程中的胚胎体内,温度是通过调整酶和激素受体(其中包括雌激素受体和雄激素受体)的分布来起作用的。

就豹斑壁虎而言,在低孵化温度和高孵化温度条件下,所孵化出来的壁虎幼体皆为雌性;而中孵化温度条件下,所繁育出来的幼体则皆为雄性(在其它物种中,也存在着一些与此不同的性别决定模式)。笔者在和Bull以及如今在美国孟菲斯州立大学任职的William H.N.Gutzke一起进行研究的过程中,给处于胚胎发育早期阶段的豹斑壁虎卵注射了雌激素。由于雌激素的强力作用,在本来注定会孵化出雄性幼体的温度条件下,繁育出来的幼体全都长有卵巢。

而在孵化温度非常接近繁育出雌性幼体的条件下,给豹斑壁虎卵注入低剂量的雌激素,便足以使壁虎幼体长出卵巢来。笔者和Bergeron以及wibbels等人最近得以确认,在通常能够决定幼体性腺性别的孵化温度条件下,给胚胎注入能阻止雌激素和雄激素生成的化学药物以后,就能使豹斑壁虎胚胎无法长出雄性}生腺或雌性性腺。照此看来,对于依靠温度决定性别的某些动物物种来说,性激素起着和孵化温度相同的生理作用。

豹斑壁虎卵的孵化温度对这种动物成年后的性征,具有永久性定型作用。笔者和Alan Tousignant(本人所带的一名研究生)发现,与在较为温暖、育出幼体以雄性占优势地位的温度条件下孵出的雌性豹斑壁虎相比,由孵化温度相对较凉的卵孵出的雌性豹斑壁虎成熟较快。笔者还和Deborah(也是本人

所带的研究生)一起确认,与在育出幼体以雌性居多的温度条件下孵出的雌性豹斑壁虎相比,在育出幼体以雄性居多的温度条件下孵出的雌性豹斑壁虎,对雄性豹斑壁虎的吸引力较弱。

不管是雌性豹斑壁虎,还是雄性豹斑壁虎,凡在孵化期经受过高温者,其攻击性都比较强;而凡在孵化期经受的是低温者,则都较为顺从。此外,在育出幼体以雄性居多的温度条件下孵出的雌性豹斑壁虎,都长有微孔张开的阴阜腺(pubic gland),其形态与雄性豹斑壁虎相似;而在育出幼体以雌性居多的温度条件下孵出的雌性豹斑壁虎,其阴阜腺腺体较小,微孔呈闭合状。—般说来,与成年雄性豹斑壁虎相比,在成年雌性豹斑壁虎体内循环的雄激素浓度较低。然而,与在育出幼体以雌性居多的温度条件下孵性出的雌性豹斑壁虎相比,在育出幼性体以雄性居多的温度条件下孵出的性雌性豹斑壁虎,其雄激素浓度较高,而雌激素浓度则比较低。照此看来,动物成年后的行为倾向和与性有关的化学构成,所反映的就是该动物在生命初期所经历的受温度调控的激素环境。

从进化史的角度来看,这类动物的依靠温度来决定自身性别的机制,有可能是哺乳动物依靠遗传指令决定性别的机制的前身。如果事实的确如此,那么,在如今的某些高等脊椎动物中,就有可能还保留着某些温度敏感行为(temperature sensitive behavior)的遗痕。据几位研究人员(其中包括美国伊利诺斯大学的Evelyn Satinoff以及亨特学院的Christiana L.Williams)报道,对温度的调节会给大鼠幼仔的行为模式造成巨大影响。这一研究结论意味

着,即使是在哺乳动物中,温度的变化也能对甾类激素的性器官构成效应起到调控作用。也许,在温血动物中,至今还保留着一种凭借温度影响胚胎性分化的机制,只不过这种动物的非常稳定的体温把它给掩蔽起来了。

就依靠温度决定胚胎性别的动物物种而言,性别一旦确定,就会终身保持不变。有些物种依靠行为来性决定性别(这是另一种主要依靠非性遗传因素来决定性别的类型),这些物种的性别构成模式就与性器构成说和遗传决定性别机制相去更远了。在大多数情况下,由行为决定性别的动物都是雌雄同体动物,也就是说,这类动物既有雄性性腺,又有雌性性腺。对于这类动物来说,在生殖机能上究竟扮演雄性的角色还是雌性的角色,取决于动物自身所处的社会环境,换句话说,是社会环境对动物感官的刺激而不是染色体,在决定动物的性分化。即使是这样,雌雄同体的物种在化学构成和行为上,也还是有许多和温血脊椎动物相同的特征。

某些由行为决定性别的鱼类属于时序性雌雄同体动物。这类动物在其一生中由一种性别变为另一种性别,但在任何一段特定的时间内,性只会表现为由性腺体现的一种性别。橙白莲花鱼(orange and white anemon fish)从卵中孵出时为雄性,以后变为雌性。太平洋以及加勒比海中的某些珊瑚礁鱼类的性别演变模式则正好相反,从卵中孵化出来时是雌性,以后又变为雄性。这种鱼类变性的时机选择,取决于社会环境方面的激发因素,例如占支配地位的雄性或雌性的消失之类。

其它一些由行为决定性别的鱼性类属于同时性雌雄同体动物,也就是说,这种鱼类的性腺中,既有卵巢组织,又有睾丸组织。有趣的是,这种鱼几乎从不对自己所产的卵授精。相反,它们也要进行交配,或许这样做是为了在遗传多样性上保持有性生殖所导致的优势。据当时尚在美国华盛顿大学任职的Eric A.Fischer报道,配成对的同时性雌雄性同体的黄纹石斑鱼会在连续多次的性交配过程中,在性行为上轮流扮演性雄性角色和雌性角色。这种鱼类所表现出来的性别,取决于自身所处的社会环境。

那么,时序性雌雄同体鱼类又是怎样完成自身性别转换的呢?这种鱼类有可能在亲眼目睹自己周围的同种鱼类在数量上或者社会结构上所发生的一定的变化之后数分钟内,完成由雄性到雌性的性行为转变。这种迅速发生的转变,必定是起因于来自鱼类自身大脑的指令。所有脊椎动物的下丘脑和性腺之间,都存在着神经联系。据美国南佛罗里达大学现代学院的Leo S.Demski观察,对雌雄同体的海鲈下丘脑的电刺激,能够促使其排卵或排精。或许时序性雌雄同体动物的这类神经组织能够改变性腺内的激素环境,激素则随即负起转变性别的最终职责。在其它一些动物物种中,有可能存在着其它类型的脑控性别转换模式,只不过其表现形式不如上述鱼类那么明显罢了。

单性生殖亦即孤雌生殖(即自我无性繁殖)动物和前面两类(温度决定性别类和行为决定性别类)动物一样,其生殖角色的扮演也不是由遗传决定的。以单性生殖模式进行繁殖的物种都只有雌性而没有雄性。人们也许以为,这种行自我无性繁殖的物种毫无必要具备任何明显的性行为,然而事实并非如此。据观察,以单性生殖模式进行繁殖的鞭尾蜥,也会表现出和按常规方式进行性活动的鞭尾蜥同类相同的交配行为;除了进行交配的双方轮流呈现雄性性行为和雌性性行为以外,其它没有什么两样。笔者本人业已确认,单性生殖鞭尾蜥的这种性行为也是由激素调控的,和与其同类的有性生殖鞭尾蜥大致相同。

在单性生殖类物种中也存在性行为这一点表明,性行为并不只是一种生物进化的遗痕,它还起着重要的生理作用[参见本刊1988年第4期David Crews所撰“单性蜥蜴的求偶:脑进化的模型”一文]。就鞭尾蜥而论,与孤身独处相比,性交往可以使动物产下多得多的卵。

笔者本人对动物的性的研究使人深信,对于健康的生殖来说,动物中交配双方协同互补的雄性性行为和雌性性行为,具有必不可少的关键作用,即使就孤雌生殖(单性生殖)动物而言也是如此。值得注意的是,在某些常规的雄雌兼具的物种中,有些动物可以通过模拟异性,把这种性行为的协同转变成动物自身的某种优势。我们可以把这类行为看作由非遗传因素决定性分化的另一种类型。

据观察,蓝鳃太阳鱼就是这样一种令人好奇的动物,它们在交配过程中有一种模拟异性的表现。据当时尚在美国康奈尔大学任职的Wallace Dominey以及如今还在多伦多大学供职的Mart R.Gross分别确认,雄性蓝鳃太阳鱼分为三种类型。一种是体型粗大身披彩色的雄鱼,这种鱼要向雌鱼求欢,并且敢于卫护自己的领地。第二种雄鱼进入性成熟阶段的时间比前者早得多,并且体型也比前者要小得多,人们常把这种雄鱼叫做“偷情鱼”,

因为这种小小的雄鱼都生活在某一粗大雄鱼领地的外围地带,一旦后者正在同其它雌鱼交配或者在忙于其它事情,它们就会偷偷溜进其领地,去和其成群的“妻妾”悄悄交配。

偷情鱼成熟后,还会变成第三种雄鱼,这种雄鱼会呈现出和雌性蓝鳃太阳鱼同一类型的行为和单调的颜色。这类模拟雌鱼的偷情鱼会插在拥有领地的第一种雄鱼和这种雄鱼正在追求的雌鱼之间,不断地进行干涉和捣乱。这种干扰通常最后造成的结果,是假扮雌鱼的偷情鱼而不是求偶的雄鱼占了上风,成功地给雌鱼所产的卵授了精。

在对异性形态的模拟上,雄性红胁束带蛇(red-sided garter snake)表现出和偷情鱼相似的模式。在性行为高潮期,雄性红胁束带蛇会围聚在雌蛇的四周,形成一个所谓的“交配团”。Rohert T.Mason是笔者以前所带的研究生,如今在美国俄勒冈州立大学任职,他对许多交配团进行过观察研究。他发现,在占总数16%的交配团中,雄性红胁束带蛇所追求的,实际上竟是模拟雌蛇的雄蛇,我们把这种雄扮雌装的蛇,称作“拟雌雄蛇”。拟雌雄蛇也有睾丸,能够产生正常的精子,并且也会向雌蛇求欢和与之交配。不过,拟雌雄蛇除了表现出典型的雄性行为以外,还会产生出和成年雌蛇相同的性吸引素一一信息素,也叫“外激素”。在交配团中,信息素的这个第二来源把数量更多的普通雄蛇弄昏了头,从而在交配上赋予了拟雌雄蛇明显的优势。

对低等脊椎动物的大量研究显然证明,我们已在本文中作了概略介绍的性器构成说,并不能完满地描述动物的性。笔者认为,只需用一种比性器构成说内涵稍为广泛全面一点的观点来看待动物的性,就可以将所有脊椎动物全都包含进去。笔者不是仅仅着眼于性器构成说所包含的那种由遗传指令决定的性,而是从生物进化论的角度,以一种更为广泛更为全面的观点看待性的构成。这种新的观点立足于这一观念:可以非常肯定地说,雄性只是在地球上进化出最初的自我无性繁殖的(因而也就是雌性的)生物之后,才得以形成的。

按照性器构成说这一理论,雌性就是欠缺性器的性,而雄性则是性器已成的性,是在雌性的基础上,通过激素的作用强加上的性。而据本文笔者看来,雌性是为原型性(ancestral sex),而雄性则是衍生性(derived sex)。我们可以举雌雄同体鱼类为例,来证明这一点。据美国东密执安大学的Douglas Y.Shapiro发现,即使是生为雄性后变为雌性的鱼类,在生长发育过程中,也仍然要在长出睾丸之前,先经历一个变易卵巢的阶段。据笔者看来,上述研究结果表明,可以这样说,是雄性象雌性,而不是雌性象雄性。

鉴于所有雄性都必定保留着雌性性状的进化遗痕,生物学家或许会大大得益于少花精力研究雄雌两性的相异之处,多多注意两者的相似之处。据笔者看来,一个合乎逻辑且值得生物学家们集中精力研究这种相似之处的对象,就是所有脊椎动物都普遍存在的性激素。事实上,针对这些方面的某种研究正在获得成果。内分泌学家已经找到了证据,表明通常认为仅与雌性的性行为有关的雌激素和孕酮,事实上可以对雄雌两性的性起有效的作用。在某些物种中,睾酮在大脑内转化成雌激素;就这类物种而言,雌激素既可以触发雄性的交配行为,也可以引起雌性接受雄性交配的性行为。就鸣鸟而论,雌激素主要是在大脑中产生的,这不仅说明,雌激素的存在事实上超越了雄雌两性的性别界限,而且意味着,在某些高等脊椎动物中,存在着由大脑调控和决定性的现象。

学术界一般认为,孕酮对雄性的性行为有抑制作用,甚至还将它用作强奸重罪定罪证明。因此,绝大多数研究人员都以为孕酮根本不能促进雄性正常的性功能。然而,研究结果证明,雄性大鼠和男子都具有明显可察的孕酮分泌昼夜节律,孕酮峰值普遍出现在夜幕降临之时,此时正是交配行为发生得最多的时候。根据笔者、美国国立精神健康研究所(NIMH)的Diane Witt以及笔者所带的研究生Larry Young最近获得的观察结果,给已被去势的雄性大鼠注射生理剂量的孕酮后,能够使之重新显现交配行为。此外,对未作去势处理的性功能正常的雄性大鼠注射RU486(一种能够通过化学作用消除孕酮效力的激素)之后,能够明显减少这种大鼠的性行为。照此看来,和雌激素一样,孕酮也是雌性和雄性共有的一种激素,是一种越出了性器构成说范畴的生物进化遗痕。

对雄性和雌性的相似之处作进—步的观察研究,有可能找到性的“雌性”面的更多例证,这类“雌性”面的更准确的称呼,应是“原型”面。这方面的观察研究有可能发现更多的线索,使人类进一步了解性甾类激素的作用方式和进化起源。除此之外,这类研究还有可能揭示温度决定性别机制、脑功能决定性别机制和遗传决定性别机制之间的相互关系。这样,研究人员就能更加深刻、更加充分地认识性的基本实质。

请 登录 发表评论