蓝细菌的毒素

Wayne W . Carmichael

不时地并致命地污染野生动物和家畜供水的蓝细菌毒素也能危害人类。但人们正开始对它们加以巧妙的利用。

澳大利亚阿德莱特的George Francis于1878年5月2日发表了蓝细菌(亦称蓝绿藻,俗名浮萍)产生的潜在致死效应的最早而博学的文章。他在发表于《Nature》(自然)杂志的一篇文章中写道,一种被认为是泡沫节球藻(Nodularia spumigena)的藻类在默里河入海处已繁殖到如此程度:形成“象绿色

油漆那样的厚厚一层浮渣,约2~6英寸厚,犹如一锅又浓又稠的粥。”致使长有这种藻的“有害健康”的水供表面饮水的牛和其他动物饮用之后,迅速染病,有时造成可怕的死亡:

症状——昏迷和神志丧失,虚弱而不能动弹就象在昏睡。除了触摸之外,在痉挛发生后,由僵直的痉挛而使头和颈向后歪。临死之前这些症状才消退。持续时间——绵羊,1-6乃至8个小时;马,8到12或15小时;狗,4~5小时;猪,3~4小时。

从1878年起,研究人员已确证了节球藻属(Nodularia)和包含有毒品系在内的蓝细菌的其他许多属。已知这类微生物的确要对野生动物和家畜的令人惊奇的大量死亡负责。例如.在美国中西部随季节而迁徙的野鸭和雁在饮用了经有毒的蓝细菌污染过的水之后已死亡数干只。近年来,研究人员还鉴定了许多蓝细菌的化学结构并已开始阐明毒素能够导致染病和死亡的步骤。

目前这类研究正在激发人们的兴趣,部分原因是出于对人类健康的忧虑。虽然尚未证实这些毒素与人的死亡有关,可是流失的去污剂和肥料正在改变许多市政供水和游泳区的水的化学性质,增加氮和磷的浓度。这些营养物促进了有害的蓝细菌的繁殖,由此而助长了被Francis称之为“水菌绒”(waterbloom)的密集生长。由于蓝细菌水菌绒广泛遍及于水库、江河、湖泊和池塘,这就增加了人们会接受日益增加的毒素剂量的可能性。(水处理工艺只是部分地滤掉了蓝细菌和稀释了它的毒素而已。)动物死亡的风险依然存在。

由于有些例证指出某些蓝细菌毒素可能有助于癌细胞的发育,所以增加接触蓝细菌毒素的可能性就特别令人担忧。弄清毒素的化学结构和活性应该有助于科学家运用更灵敏的方法去测定水中的化合物和开发用于毒素致死剂量的解毒剂。增加对这些化合物功能的了解还应该帮助为测定接触非致死剂量的长期效应所作的努力。

对蓝细菌毒素的结构和活性所作的研究正同时进发出对其他领域的兴趣。正考虑把蓝细菌的毒素及其衍生物作为阿尔兹海默氏病和其他病症的潜在药物。这些物质在细胞生物学各种问题的探索中已成为无价之宝。

正如蓝细菌的毒素使人忧喜参半一样,蓝细菌的其他方面对许多人来说也许更为熟悉。倒如书本上经常赋与蓝细菌以固氮者的特征。丝状菌的许多种(它们由各个细胞的末端彼此相连接而成,就象项链上的珠子一样)都能把大气氮转化成动植物在其生命活动过程可以利用的形态。它们以此方式使全世

界的农地肥沃。最明显的是稻田,人们往往把它们作为肥料施入土壤中。

已知蓝细菌还为了解生命的起源和高等生物细胞的细胞器之起源提供了重要的线索。化石记载表明蓝细菌在33~35亿年前就已存在了。由于它们是能够进行产氧光合作用的最早的微生物,并由此而把二氧化碳转化成氧,所以毫无疑问它们是空气生氧的主要参与者[参见Patrick Echlin写的“蓝绿藻”一文,载于《Scientific American》1966,June]。当时,它们的作用或许有助于为好氧微生物的出现创造条件。从某种观点来看,理论家们认为有些光合作用系统由其他微生物永久地占有。最终这些蓝细菌失去独立起作用的能力并成为叶绿体:专司植物的光合作用。

不过,激发我们对蓝细菌产生好奇心的是它的毒素。回想在60年代末,那时我是俄勒冈州立大学主修植物学的学生。和年轻学生们一样,那时我通常也对显微镜和微观的事物感兴趣。我还曾对天然产生的危害人们的毒素问题产生兴趣。在生物循环中,毒素是作为次级代谢物存在于化合物中的,因为它们是由活的微生物产生的,可是它们在日常生活中的重要意义尚不知道。

我决定通过考察由蓝细菌制成的毒素的产量和作用继续我的研究。因此,1970年我成了设在埃德蒙顿的阿尔伯塔大学任教的Paul R. Gorham的研究生。Gorham是研究有毒的蓝细菌特性的最早的科学家之一。他从50年代起就致力于这项课题的研究。南非、澳大利亚和美国的研究人员也在进行有关的研究,但Gotham及其合作者已为我希望了解该研究的各个方面奠定了雄厚的基础。

在我参加Gorham的研究小组后,蓝细菌已被普遍称为蓝绿藻。这是由于大多数菌绒的绿蓝色而得名,而这种微生物和真实的藻类之间也有相似性(两者都能进行光合作用)。可是当时在加利福尼亚大学倍克利分校任职的Roger Y.Stanier已开始阐明该名称的‘藻类’部分是误名。

1950年电子显微镜出现以后,Stanier和其他研究人员用电子显微镜研究确定当今世界上存在着两种基本不同类型的细胞。原核细胞变种——带有细菌特征的——没有膜包围其核物质和通常在其细胞内部缺乏膜结合体。而包括藻类在内的其他细胞和比较复杂的植物都是真核细胞,它们含有定界明显的核膜和含有线粒体以及其他细胞器。Stanier对蓝细菌的不断的研究促使他在1970年写道“这些有机体不是藻类;它们与真核细胞类群在分类学上的关系是一个时代的错误……,现在可以把蓝绿藻识别为细菌的一个主要类群。”

Gorham的研究以及后来我开展的研究都是在仍把蓝细菌视为藻类时候开始的,到了40年代,在世界许多地区已积累了关于蓝细菌引起家畜和野生动物中毒的报道。这些动物常常在夏末秋初酷热难当的日子里饮用了部分地覆盖着看起来像藻类的泥浆般地毡状物的池塘或其他水体的水之后就死亡了。但是现在还未证实的蓝细菌属和动物死亡之间确切的联系。

明尼苏达大学的微生物学家Theodore A.Olson在其1948~1950年之间的研究过程中建立了此种联系。Olson在明尼苏达州收集了水菌绒的样品。经测定它们包含蓝细菌的微囊藻属(Microcystis)和鱼腥藻属(Anabaena)(浮游的蓝细菌的常见类群)的大量种。他们收集水菌绒的蓝细菌来饲喂实验动物后,得以证实某些水生形态的确能够使动物中毒。

这一发现反过来也产生新的难题。例如,动物中毒为什么大多数常常发生于夏秋的盛暑期间?目前的答案似乎是因为在此期间四个条件结合在一起使蓝细菌生长特别繁茂并形成水菌绒。这四个结合在一起的条件是:微风轻柔,水温适中(15~30℃),水质呈中性到碱性(pH6-9)和蓝细菌停泊处氮磷营养

物丰富。在这样的环境下,蓝细菌群体的生长远远超过真正的藻类群体。(真正的藻类也能形成水菌绒,但在富含营养物的水中组成菌绒的通常是有毒的蓝细菌。)

如果蓝细菌群集于远离陆地的水面,它自身的水菌绒也许不会加害于动物。可是蓝细菌在水内要上下运动才能获得光合作用所需要的光,在此过程中往往要浮在水面。此时水的流动或起风都能把蓝细菌推向陆地岸边,造成下风方向锚地附近积累厚厚一层充满毒素的细胞。饮用这种浓缩的水菌绒的动物实际上就可能摄入了致死剂量的毒素。

由于蓝细菌细胞在其死亡或衰老以及破裂后才释放出毒素,所以通常吞食了整个细胞的动物是不会受影响的。可是,假如有人计划用硫酸铜来破坏水菌膜以此来处理这种水质的话,那么动物就会摄入来自无细胞水中含有的致死剂量的毒素。污染水的、能杀死动物所需的蓝细菌的总量取决于蓝细菌细胞产生的毒素的类型和总量、细胞的浓度以及动物的物种、大小、性别和年龄等诸多因素。普遍认为这需量是几毫升(盎司)乃至几升(几加仑)。很显然,口渴的动物虽闻到这种受污染的水的臭气味也往往未能阻止它们去喝。

在明尼苏达州这些最早证明蓝细菌毒素引起动物死亡的事例,同样也产生了Gorham在50年代就已继续研究的问题——即毒素的化学性质和作用方式是什么?为了寻找答案,Gorham必须首先开发实验室保存有毒蓝细菌培养物的方法。在50年代和60年代,Gorham和他的同事(当时在渥太华国家研究委员会工作)成功地建立了两个最有毒的蓝细菌的培养株:水华鱼腥藻(Anabaena flos—aquae)和铜锈微囊藻(Microcystis aeruginosa)。掌握这些培养物,他们就能分离由细胞产生的毒素并鉴别它们的化学组成。了解化学结构就提供了分子功能的线索。

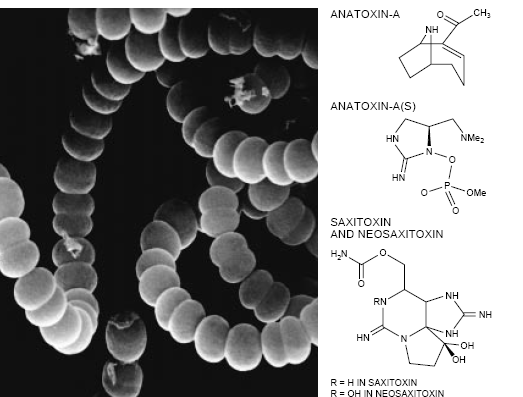

1972年在我到达Gorham实验室后不久,在国家研究委员会Edwards实验室工作的Carol S.Huber和Oliver E.Edwards首次测定了蓝细菌毒素的化学结构。由水华鱼腥藻产生的、取名为变性毒素a(anatoxin—a)的毒素,它原来是一种生物碱——成千种富含氮的化合物之一,具有致命的生物学效

应(通常称神经学效应)。迄今已对引起动物死亡的12个蓝细菌属中的7个属的一些种进行了培养。令人感兴趣的是,12个属中没有一个附着于岩石或植被上生长;全部都是浮游于水面的单细胞或丝状细胞。大多数都能产生多种类型的毒素。

迄今为止被广泛研究的这些毒素,从其在动物身上产生的症状来看属于两个类毒素之一。有些毒素(如变性毒素a)属于神经毒素。它们干扰神经系统的功能,往往使动物由于呼吸肌麻痹而在几分钟内死亡。

其他的毒素(如Francis的泡沫节球藻产生的毒素)是肝毒素。它们伤害肝并在几小时到几天内毒死动物。这种蓄积作用能够导致在几小时内发生致死

的循环休克,或通过干扰正常的肝功能亦能导致在几天内由于肝功能衰竭而死亡。

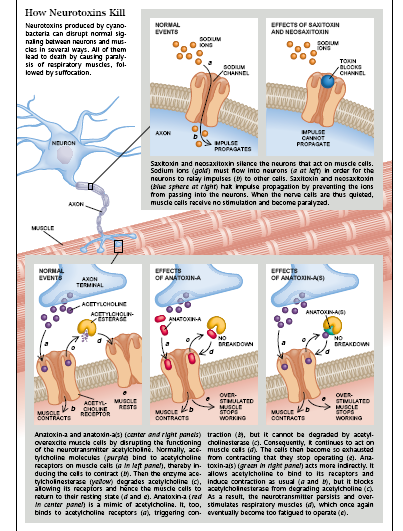

已详细研究了四种神经毒素。其中,变性霉素a和变性毒素a(s)看来是蓝细菌所独有的。其他两种毒素——saxitoxin(一种非蛋白质强毒素)和Neosaxitoxin一一有些海藻也可产生。在毒素的结构被阐释之后不久,我有了能利用变性毒素a的活性的好机会。这种化合物是由淡水的鱼腥藻和颤藻属(Oscillatoria)的不同菌株仿照神经递质乙酰胆碱而制成的。

当与肌肉细胞紧密相连的神经元(神经细胞)释放乙酰胆碱后,它结合到含有神经递质结合位和横跨细胞膜的离子通道的受体分子上。由于乙酰胆碱粘附于受体上,通道打开而刺激离子运动以诱使肌肉细胞收缩。不久以后,通道关闭,受体为接受新的信号而作自我准备。其时一种叫乙酰胆碱酯酶的酶降解乙酰胆碱,从而阻止肌肉细胞的过度刺激。

变性毒素a是致死性的,因为它不可能被乙酰胆碱酯酶降解或被真核细胞的任何酶类降解。结果变性毒素a仍然可有效地过度刺激肌肉。肌肉在受疲劳和麻痹之后就可能发生颤搐和痉挛。如果呼吸肌受影响,则动物可能发生惊厥(由于大脑缺氧)和因窒息而死亡。遗憾的是,尚没有一个人已成功地生产出抗变性毒素a的阻抗剂。因此,对农场主或其他专业户而言,阻止死亡的最有效的方法是识别有毒的水菌绒和找到供动物饮用的替代水源,直到把水菌绒消除为止。

变性毒素a对于动物来说是一种灾祸,而对于科学家来说则是一种赐福。由于变性毒素酷似乙酰胆碱,所以成了一种非常好的研究工具。例如,由于变性毒素能抗御乙酰胆碱酯酶的破坏,此毒素及其衍生物在检测乙酰胆碱如何结合到乙酰胆碱受体(特别是周边神经系统中枢神经系统中的“烟碱的乙酰

胆碱受体”上以及为何影响乙酰胆碱受体的活性时,可以用以代替乙酰胆碱。

马里兰大学医学院的Edson X.Albuquerque及其合作者也正在注意变性毒素的其他方面。研究人员正处于探索这种引人好奇的可能性的初期阶段,即变性毒素a的改进型有朝一日可以用于治疗阿尔兹海默氏病的慢性智力衰退。在许多患者中,引起此种衰退的部分原因是产生乙酰胆碱的神经元的解体。乙酰胆碱本身不能被用于替换失去的神经递质,因为它会过快地消失。而变性毒素的改进型,因其已减弱了毒性,可以起到适当的作用。还可以设想,把变性毒素a的衍生物用于治疗其他因缺乏乙酰胆碱或其作用被阻止的疾病(如重症肌无力症)。

蓝细菌特有的另一种神经毒素即变性毒素a(s)是由鱼腥藻属的菌株产生的。由于它会引起变性毒素a相同的许多症状,所以取了一个相似的名字。补充字母“s”是由于变性毒素a(s)看来是引起脊椎动物过度流唾液的变性毒素a的一个变种。但是,最近我的学生和我在赖特州立大学与在夏威夷大学的Shigeki Matsunga和Richard E.Moore一道用其他的方法已证明变性毒素a(s)与变性毒素a不仅在化学性质上而且在所引发的症状上都有所不同。

变性毒索a(s)是一种天然出现的有机磷酸酯,其功能非常相似于合成的有机磷杀虫剂如对硫磷(1605)和马拉对硫磷。据我们所知,它是迄今为止发现的唯一一种天然磷酸酯,虽然说变性毒素a(s)的结构有别于合成的化台物,但它的毒杀能力和后者相似,都在于能够抑制乙酰胆碱酯酶。变性毒素a(s)能阻止乙酰胆碱酯酶去降解乙酰胆碱,从而使乙酰胆碱得以连续不断地刺激——甚至过度刺激——肌肉细胞。

变性毒素a(s)在结构上作为一种新的有机磷酸酯在理论上可以形成新的杀虫剂的基础。合成的有机磷酸酯被广泛使用是因为它们对昆虫的毒性超过对人的毒性。但是合成的有机磷酸酯仍遭到一些抨击。它们能溶于脂类(脂肪)中,故往往积累于人和其他脊椎动物的细胞膜内和其他富含脂类的部位。而变性毒素a(s)则比较能溶于水中,因此,是易于生物降解的。所以它可能是较安全的。另一方面它也许还不能穿过昆虫的富含脂类的表层或外骨骼。研究人员用对变性毒素a(s)的结构进行修补的方法已能设计这样一种化合物:它在脊椎动物组织中的积累量将减至最低,但仍然能够杀死农业害虫。

象变性毒素a和变性毒素a(s)那样,神经毒素saxitoxin和Neosaxitoxin扰乱神经元和肌肉细胞之间的通信。而它们之所以这样作是由于它们阻止神经元释放乙酰胆碱。神经元为了分泌乙酰胆碱或其他的神经递质,必须首先产生电脉冲。接着,脉冲必须沿一种叫轴突的突出物传送——取决于穿过轴突膜通道的钠离子流和钾离子流的一种活动。当脉冲到达轴突末端时,末端释放贮存的乙酰胆碱。saxiloxin和neosaxitoxin阻止向内流的钠离子越过膜通道;它们这样做时可停息任何脉冲并抢先一步阻止乙酰胆碱的分泌。

尽管saxitoxin和neosaxitoxin出现于蓝细菌鱼腥藻属和束丝藻属(Aphanizamenon)的一些菌株中,但尽人皆知这些毒素实际上是双鞭藻的产物。双鞭藻这种海生藻类已造成世界的一些沿海地区发生“红潮”(红的水菌绒)。这些红潮已导致的反复爆发贝类神经麻痹中毒并阻止贝类在这些区域坐床。

发现蓝细菌中的saxitoxin和neosaxltoxin给药物或杀虫剂乃至解决细胞生物学难题的方法方面添加了一些新的思路,此后已知有这类化学品存在。

但是,这一发现却提出了一个诱人之谜。淡水蓝细菌为什么会象海生真核生物那样产生相同的化合物?这些不相同的类群能各自进化成相同的合成路径吗?它们也许是否拥有一个共同的祖先?

这些特别的难题仍然没有答案,但蓝细菌产生saxitoxin和neosaxltoxin的实现使之有可能阐释另外的科学难题。多年来一直不知道生产这些毒素的生物合成途径,原因是在实验室中培养双鞭藻有困难。罗德艾兰大学的Yuzuru Shimizu和他的学生于1984年经研究已找出比较容易地培养束丝藻属种的方法。

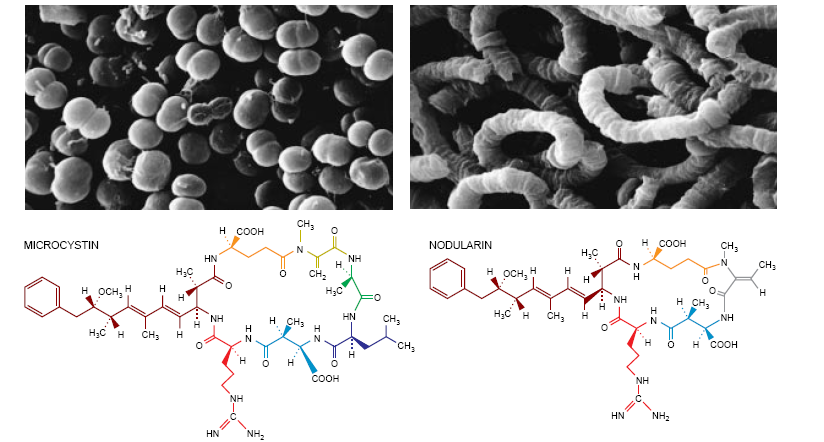

蓝细菌的神经毒素是致命性的而又具有潜在价值的,但它们不像作为另一主要类型的蓝细菌毒素——肝毒素那样是普遍存在的。尽管神经毒素在北美(以及在英国、澳大利亚和斯堪的纳维亚半岛的一些地方)已被视为主要的“杀手”而遭咀咒,实际上几乎在全球每个角落所发生的事件中都牵涉到肝毒素。由于这个原因,当Dawie P.Botes(当时在比勒陀利亚科学与工业研究委员会工作)领导的一个研究小组于80年代早期测定了肝毒素的化学结构后,得到十分令人振奋的结果。早已知道这些毒素是肽(小的氨基酸链),但是测定这些毒素的精确结构所需的先进工艺直到70年代还未诞生。

在Botes肯定了最早几个肝毒素的化学同一性之后不久,我的实验室和别的实验室都证实了Botes的结果,并开始鉴定其他肝毒素的化学组成。集中的结构分析主要是在伊利诺斯大学的Kenneth L.Rinehart实验室进行的,现已确定的肝毒素已形成了一个族,至少包括了53种有关的的环状肽。由7种氨基酸组成的肽叫微囊藻素( microcystin);由5种氨基酸组成的肽叫节球藻素(nodularin)。这些名称反映了这一种事实,即这些毒素最初都是由微囊藻属和节球藻属的成员分离所得的。

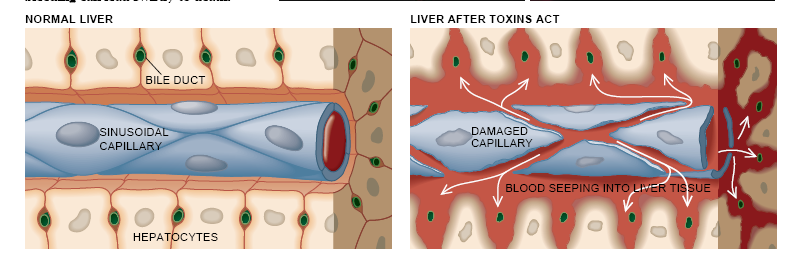

对肝毒素的研究——大多数研究是由我们小组提供毒素而在其他实验室进行的——主要目标在于了解这些化合物怎样影响机体。研究人员知道这些肽会引起肝细胞(肝的功能性细胞)皱缩,结果,使这些在正常状态下紧密包在一起的肝细胞被分开了。在这些肝细咆分开后,形成肝的叫做窦状毛细管的其他细胞也分开了。那时血管载着血液渗入肝组织并在那里累积时,就导致局部组织损伤并往往造成休克。

中毒过程的其他细节只是到目前才弄清。例如,科学家们曾经极想知道为何这些毒素对肝的作用最有力。答案也许会是:由运输系统(在肝细胞中才发现运输系统载着胆汁盐进入肝细胞)把这些毒素运进了肝细胞。

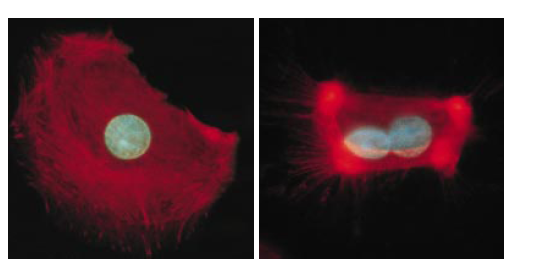

南加利福尼亚大学的Maria T.C.Runnegar和澳大利亚阿德赖德大学的Ian R.Falconer在研究这些肝毒素如何损伤肝细胞的有关问题时起了带头作用。他们以及最近伊利诺靳大学的Val.R.Beasley和阿博的芬兰一瑞典大学的John E.Eriksson均已发现毒素对细胞骨架起作用而损伤肝细胞:蛋白质链的网状结构除了其功能之外给细胞以固定的形状。

最受肝毒素影响的细胞骨架组分是被称为中间细丝和微丝的蛋白质多聚体。中间细丝不断地补充和失去亚单元,而形成微丝的蛋白质链也不断地结合和解体。但是在整个时间内,中间细丝和微丝的净尺寸很少改变。微囊藻素和节球藻素看来使平衡向亚单元丧失和分解的方向倾斜。中间细丝显然最早发生变化,接着就是微丝。由于细胞骨架收缩,指状突出物(肝细胞通过这些突出物与相邻细胞相互起作用)回缩.从而破坏肝细胞与其他肝细胞以及与窦状毛细管的接触。

直到最近许多实验室的研究工作才提供了一些关于肝毒素如何破坏细胞骨架成分的信息。在微囊藻素和节球藻素的研究中,研究人员已发现这些毒素是被称为蛋白质磷酸酯酶的酶类的强有力的抑制剂。蛋白磷酸酯酶与其他酶类(蛋白激酶)共同起作用以调节蛋白质上磷酸根的数量。蛋白激酶补充磷酸根,而蛋白磷酸(酯)酶则移走磷酸根。

长期以来已经知道这些磷酸化反应和去磷酸化反应对中间细丝和微丝的结构和功能的影响。因此,看来这些毒素通过扰乱磷酸化作用和去磷酸化作用之间的正常调节平衡而打乱了这些纤维。更具体地说,看来是未受抑制的蛋白激酶活性并由此而导致中间细丝和微丝过剩的磷酸化作用增强了亚单元失去和分解的速率。

蓝细菌的肝毒素能够抑制蛋白质磷酸酯酶的启示使人想到这种肝毒素可能起着这样的破坏作用,即人接受非致死剂量的肝毒素后可能引发癌症。蛋白激酶和蛋白酸酯酶除影响细胞骨架纤维的结构和功能之外,还在调节细胞分裂中起着主要的作用。蛋白激酶本身是由各种蛋白质调节的,它在整个细胞分裂周期过程中促进细胞运动。蛋白磷酸酯酶则通过使调节剂的活动静止下来而帮助阻止细胞分裂。肝毒素通过抑制磷酸酯酶也许就会使激活激酶的蛋白质占优势:因此,它们可以帮助解除对细胞增殖的正常的制动作用。

日本琦玉县癌症中心的广田渊木及其合作者已经用培养细胞和整体动物证明微囊藻素的确能促进肿瘤的发育。看来这些毒素不是诱导细胞逐渐癌变;但是一旦其他某种东西早就诱发了此种变化,肝毒素就能促使癌变进一步发展。我的研究小组在俄亥俄州以及我的合作者在中国科学院武汉分院和在上海医科大学正试图找出肝毒素的活性是否可能对人体内的癌变起作用。为此目的,我们正在对反复饮用含有微囊藻毒的中国人进行长期的研究。我们猜测中国有些地区特别高的肝癌发生率可能与这些地区水中的蓝细菌毒有关连。

还有一些证据指出,接受亚致死剂量蓝细菌肝毒素的人群已引起暂时的胃、消化道和肝的功能紊乱,在许多人同时遭受痛苦的一些例子中,都包含了起固于饮水中含有有毒蓝细菌的间接证据。看来有理由推测,反复地接触低量的肝毒素也许会促使肠胃道和肝的慢性病的发展。如果癌症和其他慢性病确实已构成一种威胁,那末对许多地区的饮水供给可能就需要更密切的监测。

正如神经毒素的情况那样,肝毒素并不都是坏的。由于它们能影响细胞骨架,所以目前正在利用它们作为探查这种细胞建筑材料工作的方法,某些蘑菇毒素也被用来作此用途。而且由于微囊藻素能抑制蛋白磷酸酯酶,所以它们正在给予试图了解这些酶怎样工作的研究人员以帮助。例如,由于有些微囊藻素能有力地结合蛋白磷酸酯酶1和2A,所以它们正被用作从组织制备物中分离这些酶的探针。然后,通过测定这些酶的氨基酸顺序,研究人员就能推测相对应基因的核苷酸顺序。研究人员还应能分离这些基因以探索它们的调节作用。

神经毒素和肝毒素肯定是最危险的蓝细菌的化合物,但它们决不是由蓝细菌产生的仅有的生物活性的化合物。例如,蓝细菌产生一系列的细胞毒素:能够加害细胞但不杀死多细胞生物的物质。主要由夏威夷大学的Moore和Gregory M. L. Patterson进行的一系列研究也表明,有些细胞毒索有希望作为藻类和细菌的杀手。有的甚至可以作为攻击癌细胞和人体免疫缺损病毒(即引起艾滋病的HIV)的试剂。

制造这些化合物的目的是什么呢?它们也许能增强蓝细菌在不同环境中抗御其他生物体攻击的能力。可是为什么蓝细菌会产生能杀死家畜和其他大动物的物质呢?家畜毕竟不是蓝细菌的主要捕食者。

最近我们实验室与印第安纳大学一珀迪大学韦恩堡分校的William R. DeMott合用进行的一些研究工作正在提供一些线索。原来蓝细菌的神经毒素和肝毒素不仅对鸟类、母牛、马等等能够极度有害,而且对生活在湖泊和池塘的小动物(浮游性动物)也不放过。这些毒素可能起直接的致死作用(特别是神经毒素),也可能减少以蓝细菌为食的动物所产生的后代的数量。换言之,正如维管植物产生丹宁、酚类、甾醇和生物碱以抵抗捕食作用一样,蓝细菌合成的这些毒素显然也是为了抵挡起类似作用的浮游生物种的攻击。

可以证实这种推测的是,我们已经发现浮游动物种一般不吃能产生毒素的蓝细菌,除非周围没有其他食物。因此,浮游动物常常试图调节它们的采食量以保证避开蓝细菌毒素的致死剂量。当然,成功地走过这种水中险境的浮游动物是要付出几个世代的代价的,但至少它们可以生存下来繁殖。

可能的认识是,保护效应都是相同的。这些毒素可能曾经有过一些现已丧失的重要功能。通过微囊藻素和节球藻素对调节真核细胞增殖的蛋白磷酸酯酶的作用之事实已揭示了这种可能性。目前还看不出这些肝毒素参与蓝细菌的细胞功能和细胞分裂,但它们在蓝细菌(其他微生物亦一样)的进化过程中可能已经起到过这种作用。

不管蓝细菌意想的目的是什么,但由它产生的许多化合物的毒性是不可否认的。由于这个原因,我正在为一种时髦食品越来越感到忧虑:把来自螺旋藻属(Spirulina)的蓝细菌作为健康食品食用。乍得的一些部落和墨西哥的许多人食用螺旋藻属的两个亲缘十分密切的种已有数百年的历史。当世界卫生组织官员和科学家于60年代中期开始寻找新的高蛋白食品源时,他们之中许多人就已转向这种蛋白质含量高的螺旋藻属。从70年代年代末期开始,螺旋藻属的一些生产厂家和推销商开始将它作为人类的营养食品而推广到美国、加拿大和欧洲的大部分地区。由于未经证实的趣闻报道指出厌食的人可在进餐之前吃几克螺旋藻,所以螺旋藻已制作成一种食品丸上市。

螺旋藻属本身并无害处。危害产生于并没有指标可用来监督上市的螺旋藻属产品是否受到过潜在的有毒蓝细菌或蓝细菌毒素的污染。此外,一般民众不会把螺旋藻属的与其良性蓝细菌的产品和有毒蓝细菌的产品区别开来。

我们的焦虑最近已加重,因为螺旋藻属产品的流行已导致把生产和上市的像鱼腥藻属和束丝藻属(Aphanizomenon)这一类蓝细菌——这两个属含有极具毒性的菌株。一些含有蓝细菌产品的宣传材料甚至宣称,销售的产品能够缓和包括衰弱的神经肌病在内的一些病征。可是这些文献并未提供上市产品的所有微生种的清单,而且也未指出产品监制的人可保证其产品是纯净而无毒的。由于往往只从露天的水体收集蓝细菌,而且也由于既无销售员亦无买主能够在没有采用复杂的生化试验的条件下对有毒或无毒的菌株加以区别,所以这些产品的安全性是成问题的。

总之一句话.蓝细菌合计是大约包含500到1500个种的小的分类类群,但是它们对动物和人类来说,既有很大的用处,也有极大的危害性。认真地加以开发和利用蓝细菌,可使它们成为生命科学基础研究中有价值的东西,也许总有一天可能用于治疗疾病。

请 登录 发表评论