注意力缺损式过度兴奋失调症

Russell A. Barkley

新理论表明此类失调症源于缺乏自我控制。也许因为某一变化基因或基因群的缘故,当重要的脑回路不能适时产生时,就引发了注意力缺损式过度兴奋失调症(ADHD)。

在办公室的接待间观察了5岁的凯斯后,我就明白了他父母说他在幼儿园难熬的缘由。他从这张椅子爬到那张椅子,不停地摆动双臂双腿。然后又摆弄电灯开关,开了又关,并一直嚷过不停,人人都烦死了。当妈妈鼓励凯斯参加游戏室另一忙碌的孩子组时,他就插手正有序进行的游戏,并将之霸过

来,这就引起这些孩子的抱怨,说他太霸道了,纷纷转向其他活动去了。就是拥有自己的玩具,凯斯也会莫名地烦燥不安,似乎不能静静地玩乐。当我更全面地观察他时,最初的猜测就更加确定了:凯斯患上了注意力缺损式过度兴奋失调症。

本世纪40年代以来,精神病学家对过度兴奋、过度注意力不集中和过度烦燥不安患儿之病因作出了多种解释,诸如最低限度脑机能障碍”、“脑损儿童综合症”、“儿童期运动机能亢进反应”以及最新的“注意力缺损失调”。这御名称的变化不定,表明研究人员内这种失调症的根本原因、甚至准确的诊断是多么的没有把握。

然而,过去几年间,一些ADHD研究人员开始阐明此症的症状及病因,并且已经发现可能具有遗传方面的因素。而今天对这些基本问题的看法与几年前大不一样了。我们发现,ADHD并不象长期以来假设的那样,在于注意力本身的失调:而在于控制抑制和自我调节的脑循环发育失败。而自我调节的缺损反过来又削弱了其他对保持注意极为重要的脑功能,包括暂时放过眼前的小利而争取今后更大利益的能力。

ADHD具有两组特征,即注意力不集中、过度兴奋和冲动综合表现。大多数儿童比成年人更好动、更易分散注意力、更易激动。此外,他们更易反复无常,更易受偶然事件的影响,更易受自己所处的瞬息环境中的外物的牵制。孩子越小,越没有时间观念,亦不能把将来的事件放在眼前的需求之

上。然而,当孩子比其同龄人表现得更为显著时,这种行为就是出问题的征兆了。

男孩患失调症的可能性至少是女孩的3倍:事实上,一些研究发现,患ADHD男孩与女孩的比例是9:1,其原因可能是,从遗传上看,男孩的神经系统更容易发生失调现象。标志ADHD的行为方式通常出现在3—5岁之间。尽管如此,发病的年龄差异还是很大的,有些孩子直到儿童晚期甚至到青少年早期才出现症状。此种情形的原因尚不清楚。

受此症影响的人数众多。许多研究估计,世界2~9.5的学龄儿童患有ADHD;研究人员已经发现已研究过的全部国家中和文化背景下都有此病发生。更为严重的是,以前认为会随着年龄增长而消失的ADHD却会持续到成年时期。例如,70年代,我和同事研究了158位患儿,其中大约2/3的人在20多岁时依然患有失调症。此外,其中许多人虽然不再有ADHD的医疗症状,但在工作中,在学校和社会生活中,依然存在严重的调节问题。

为了帮助ADHD儿童(和成年)患者,精神病学家和心理学家必须更好地了解失调症的起因。因为研究人员传统上将ADHD归于注意力范畴,一些人认为它起因于大脑不能分辨大量互相竞争的感官信息输人(比如图像和声音)。但是,最近,阿姆斯特丹大学的Joseph A. Sergeant领导的科学家发现,ADHD患儿在这方面并无缺陷,相反,他们不能抑制对这些信息输人所引起的运动神经的冲动反应。其他研究人员发现,ADHD患儿对预期事件不能作出运动神经反应,并且对这些反应中产生的错误的反馈并不敏感。例如,在常做的反应时间测试中,在见到警告灯时,ADHD患儿并不能象其他孩子那样,准备按某一个键。在这种测试中,他们犯了错误,也不慢下来以提高准确性。

寻找病因

尽管未来5年内,神经成像技术和遗传学的发展有望阐明ADHD的病因问题,但是,现在还无人知道ADHD患儿困境的直接原因。这方面的进展已经产生了一些线索,尽管尚不能形成完整的见解。

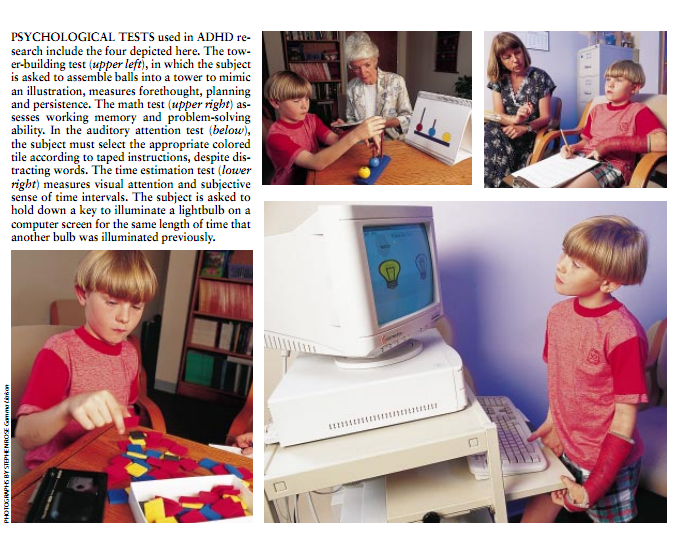

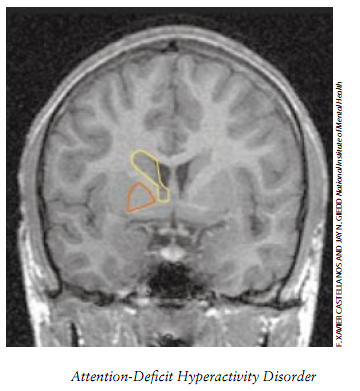

过去十年的成像研究,已经揭示出ADHD患者的某些大脑区域发生了功能障碍,并能解释ADHD的症状。此项研究揭示了前额脑皮层、部分小脑、脑深处的至少两簇神经细胞(统称为基底神经节)与此病有关系。国立精神卫生研究所的F.Xavier Castellanos、Judith L. Rapoport及其同事在1996年的

一项研究中发现,正常儿童的右前额皮层和两个基底神经节(称为尾状核)比ADHD患儿的大得多。今年早些时候,Caste11anos小组发现,ADHD患儿的小脑蚓部区也要小些。

成像结果很能说明问题,因为对调节注意力而言极为重要的脑区域,在ADHD患儿那里就变小了。例如,右前额脑皮层参与“编辑”人的行为,抵制注意力分散,感知自我和时间尾状核和苍白球帮助阻断自动反应,以使脑皮层进行更仔细的思索,并在各脑皮层区域间协调神经输人。小脑蚓部的确

切功能尚不清楚,但早期的研究认为它可能具有调节运动的作用。

什么原因引起ADHD患儿脑部的这些结构衰退呢?还无人知晓:但是,许多研究成果表明,正常情况下极为活跃的前额脑皮层和基底神经节中的几种基因的突变可能与此相关。现在大多数研究人员认为ADHD是多基因失调症,也就是说它不是一种基因所致。

导致ADHD的遗传错误的早期线索来自ADHD患儿的亲缘研究。例如,ADHD患儿的兄弟姐妹患此综合症的可能性比未患ADHD家族的儿童大5—7倍多。此外,父母之中有一人患ADHD的,其孩子患此症的几率就上升到50%。

然而,遗传导致ADHD之最具结论性的证据来自对双胞胎的研究。1992年,那时在科罗拉多大学的Jacquelyn J. Gillis及其同事报道,ADHD患儿的同卵孪生者患此症的几率比其非孪生兄弟姐妹大11~18倍;ADHD患儿55~92%的同卵孪生同胞最终会患此症。

奥斯陆大学的Jon M. Sundet和英格兰南安普顿大学的Jim Steverlson进行了一项规模最大的双胞胎研究。该项研究涉及526对同卵双生胎(其遗传基因的确完全一样),以及389对异卵双生胎(其遗传基因并不比相隔若干年出生的兄弟姐妹更为一致)。该小组发现,ADHD的遗传率接近80%,也就是说ADHD患者和非患者注意力、过度兴奋和冲动间的差异,其80可通过遗传因素来解释。

与ADHD相关联的非遗传因素有:早产、母亲饮酒与吸烟、儿童早期接触高铅环境、脑损伤一一特别是与前额脑皮层相关的损伤。然而,就是把这些因素总和起来,它们也只能解释男童ADHD患者原因的20~30%,对女童而言,该比例就更低了。(与流行的观点相反,饮食因素如儿童的糖消费量及错误的育儿方法都与ADHD无关。)

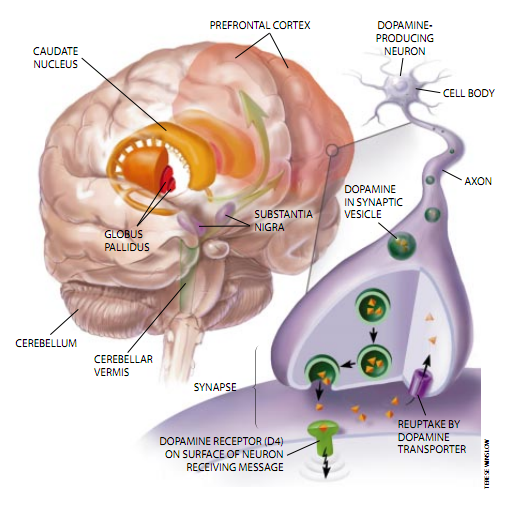

哪些基因有问题呢?也许是控制脑利用多巴胺方式的基因吧!多巴胺是一种称为神经传递索的化合物,它将信息从一个神经细胞(或神经元)传递到另一个神经细胞。脑的特定区域的神经元分泌出多巴胺以抑制或调节其他神经元(特别是与情感和运动相关者)的活动。例如,帕金森氏症运动失调就是因基底神经节(称为黑质)下面脑区域的多巴胺分泌神经元的死亡引起的。

某项深入的研究特别描述了对多巴胺接受体和转送子进行编码的基因.这些基因在前额脑皮层和基底神经节中是非常活跃的。多巴胺接受体在特定神经元的表面.通过与这些接受体结合的方式.多巴胺将其信息传递给神经元。多巴胺转送子从分泌神经传递素的神经元中释放出来.然后吸收未利用的多巴胺.以便能重新利用。多巴胺接受体中的基因突变能使接受体对多巴胺失去敏感性。相反.多巴胺转送子基因突变能在多巴胺有机会结合到附近神经元上的多巴胺接受体之前.就产生生出过度活跃的清除分泌的多巴胺的转送子。

1995年,芝加哥大学的Edwin H. Cook及同事报道,与其他人相比,ADHD患儿更有可能产生了多巴胺转移子基因DAT1特殊变异。与此类似,1996年,加州大学欧文分校的Gerald J. LaHoste及合作者发现,ADHD患儿的多巴胺接受体基因D的变异更为普遍。但是,这些研究都只涉及了40或50个儿童,数量相对来说是少了些,因而其结论正接受更大规模研究的证实。

从基因到行为

ADHD患儿的脑结构和遗传缺损怎样引起失调症的特征行为呢?归根结底.人们会发现.它们是受损的行为抑制和目我调节的根本原因,我将这两者称为ADHD的中心缺损。

自我调节——即抑制或延迟对事件的原始运动(也许是情感)反应的能力,是完成任何事情的根本基础,大多数儿童伴随着成长,就获得了从事精神活动即执行功能的能力,这有助于他们纠正注意力分散。回忆目标,并采取实现目标必需的步骤。例如,为实现工作或娱乐的目标,人们要能够记住目标(通过事后回顾),提醒自己为达此目的要采取什么措施(通过事先考虑),保持抑制的情感,进行自我激励。如不能抑制干扰的念头和冲动,则这些功能无一能成功实现。

儿童前期,执行功能进行外在表现:当他们回忆一件事或想出一个问题时,就会对自己大声吼叫。随着儿童的成熟,他们就内在化或秘化这种功能,这就使别人无从知道他们的想法。相反,ADHD患儿似乎缺少抑制这些功能对外表现所需的限制因子。

执行功能可分为4种精神活动。第一种是工作记忆,即在工作时将信息记在心里,即使提供信息的原始刺激已经消失。这种记忆对时间和目标定位行为是极为关键的:提供事后回顾、事先考虑及准备的手段,赋予模仿他人复杂新奇行为的能力,所有这一一切在ADHD患者那里都遭到了损伤。

自我控制语言的内在化是第二种执行功能。例如,在回忆如何完成一一项任务或试图解决某一问题时,大多数儿童在6岁前都经常对自己讲话。(“我把书放哪儿呢?哦!放在书桌下。”)在小学此类自我对话汇成分不清的嘈杂声。到10岁时,这种情形就消失了(参见《科学》1995年3期“幼儿自言自语探析”)。自我控制语言的内在化,能使孩子自我反省,遵守纪律,认真听讲,用自问作为解决问题的形式,构建理解规则利用规则之基础一一“总规则”,所有这一切都是快速完成的,也不向他人讲明。1991年,伊利诺斯州立大学的Laura E. Berk及同事报道,ADHD男性患儿的自我控制语言内在化过程延迟。

第三种精神执行功能包括情感控制、激励机制和唤醒状态。这种控制能使人延迟或改变对特定事件的可能会分散注意力的情感反应,并产生隐密的情感和动力,从而实现目标。能控制偶然情绪者,也能以更为社会接受的方式行事。

最后一种执行功能(重构),实际上包括两个不同的过程:把已有行为模式分类,然后将不同的部分结合成新的行为方式,这不同于从先前经历中所学到东西。这种重构能力使人的语言更流畅,更灵活,更具创新性,它使个人没有必要死记硬背所有的步骤,就能向目标迈进。它使儿童能随着自身的成熟,将行为组合成更长的顺序链,跨越不断增长的间期,控制自己的行为,从而实现目标。初步的研究也表明,ADHD患儿的重构能力比其他儿童差。

我认为与自我调节语言一样,另外三种执行功能也在儿童前期的典型神经发育期间内在化了。这种内在化对开发视觉成象和言语思维是必需的。随着孩子的成长,他们具备了悄然行动的能力,并能将自身的行为或情感掩饰起来。也许由于错误的遗传或胚胎发育,ADHD患儿没有获得这种能力,从而显出过于外向的行为和语言模式。我相信,ADHD患儿注意力分散、过度兴奋和冲动,是因为不能受内部指令引导和无力控制自身不合适的行为。

自我控制分析

如果象我粗略描述的那样,ADHD是一种行为抑制障碍,它延迟了内在化和控制四种精神执行功能的能力,那么这些发现就会支持如下理论:更有序的环境会有益于ADHD患儿。更广阔的有序环境对孩子能接受的任何疗法都是重要的辅助措施。ADHD患儿和成年患者目前经常接受药物如利他林(盐酸哌醋甲酯)治疗,这些药物能提高他们抑制及调节冲动行为的能力。其作用机制是:抑制多巴胺转送子,增加多巴胺结合到其它神经元上的接受体所需的时间。

人们发现,这类化合物(尽管它们具有抑制效果,仍被称为精神兴奋剂)能够改进70~90%的5岁以上ADHD患儿的行为状况。接受此类药疗法的ADHD患儿,不仅不冲动,安静,注意力集中,而且还能更好地记住重要信息,学习上收获更多,更进一步内在化语言,更好地进行自我调节。因此,他们变得受到别的孩子喜欢,其行为不再受到惩罚从而改善了他们的自我形象。

我的模式显示,治疗ADHD的方法,除了精神兴奋剂(对某些孩子而言也许是抗抑郁剂)之外,还应包括训练父母和教师,让他们掌握特别的和更有效的解决患儿行为问题的方法。这些方法包括更经常、及时地分析孩子行为的后果,更多地公开运用有关规则和时间间隔的提示和激励。父母和教师必须帮助ADHD患儿,方式是参加孩子们的活动,将未来的任务分成更小的和更及时的步骤,使用人为的及时奖励。所有这些方法都可起到外在化时间、规则和后果的作用,从而取代ADHD患儿的信息、规则和动力的脆弱的内在形式。

在某些情况下,ADHD孩子的问题非常严重,以致有必要保证他们在特殊教育计划中的地位。尽管这类计划并非治愈孩子病症的方法,但它们通常的确提供了更小规模的、没有竞争的、更具支持性的环境,从而使孩子能得到个别引导。这样做是希望,一旦孩子获得了克服自我调节的缺陷的能力,他们就能在这类计划之外的环境中正常生活。

现在还没有治愈ADHD的方法,但是关于对付和解决这种持久和棘手的发育缺损的知识已经丰富多了。随着ADHD遗传检验的实现,对付ADHD患儿缺损的专门方法就会诞生,这样,治愈ADHD的日子就不遥远了。

【冉隆华 译 郭凯声 校】

请 登录 发表评论