1801年,天文学家William Herschel对英国天气变化沉思苦想之时发现小麦价格与太阳黑子的消失有着相关关系。但是这一规律很快就消失了,被科学家归人了那种把地球事件同太阳事件联系起来的神话之列。太阳的亮度可能是变化的,从而对地球的天气可能产生影响,这仍然是一种推测。

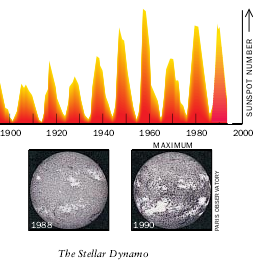

因此,当二十世纪八十年代中期三颗人造太阳卫星—太阳峰年研究卫星(Solar Maximum Mission),雨云一7号(Nimbus 7)和地球辐射存积卫星(Earth Radiation Budget)—传来太阳辐射率正在减少的消息时,天文学家都认为是这三台仪器出了问题。但后来发现读数又同步上升,它不可能是由于偶然性所引起的事件。太阳不断冷却和变热;而且这种变化与其表面的黑子数有关。

最近几年我们中的一位(Baliunas)发现在其它恒星上也有着这种与太阳极其类似的有规律的变化。这类研究正有助于深化我们对驱动太阳和其它恒星的“发电机”的理解。而且,这类研究还揭示出一“恒星黑子”和恒星光度之间的密切联系,并进一步证实了在太阳上所发现的情况。但是包括我们三个人在内的天体物理学家仍然对太阳周的意义及其对地球天气影响的程度在不断地争论着。

太阳黑子

已知最早的关于太阳黑子的记载是两千年前的中国文献中保存下来的用肉眼进行的观测结果。从1609年到1611年,Johannes Fabricius、Thomas Harriot、Christoph Scheiner和Gaileo Galilei,还有其他一些人开始用望远镜来研究太阳黑子:这些记载,正如象德国天文学家Samuel Heinrich Schwabe在1843年所宣布的那样,揭示出观测到的太阳黑子群的数目有大约10年的明显周期性。直到二十世纪加利福尼亚州威尔逊山天文台的George Ellery Hale(海耳)发现这些黑暗的表面不规则处正是强度达到数千高斯的强磁场所在处。(地球磁场的平均强度为0.5高斯。)

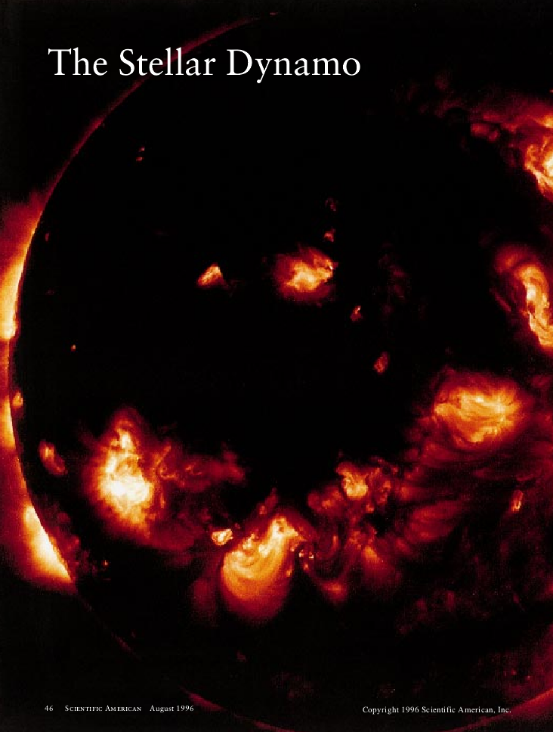

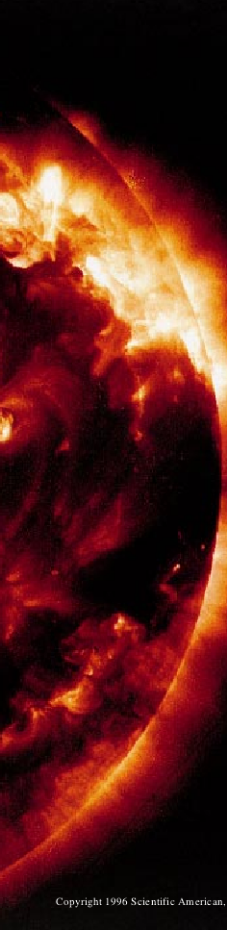

太阳黑子之所以看上去很暗是因为它们比太阳表面的温度要低2000 ℃;如果是以夜空为背景来观察就会发现太阳黑子呈桔红色。黑子是在强磁场抑制了周围气体的流动,阻止了这些气体将内热带至表面的情况下形成的。在太阳黑子附近常常可以看到被称作谱斑(谱斑一一plages——是根据法语“beach”一词而来的)的明亮区域。磁力线从一个黑子的表面出来,在另一个黑子处重新进入太阳,它将黑子联成对,就象一个大致具有东西走向的磁棒的两极一样。

在每一个11年的太阳周开始时,太阳黑子首先在两个半球的大约40°纬度处出现;随着太阳周的进展,黑子的形成就越来越靠近赤道。在黑子极小期时,可以在赤道附近看到被称作活动区的强磁性区。除了太阳黑子外,天文学家们还发现太阳的两个地理极有着只有几高斯的很弱的总磁场。这种大尺度的磁场具有“偶极”的构形,就象磁棒所产生的磁场一样。在一对太阳黑子中前导黑子—当太阳由西向东自转时首先出现的黑子一一的极性与其半球的极性相同;后随黑子则有着相反的极性。而且,正象海耳和Seth B. Nicholson在1925年发现的那样,极性模式每隔11年就要发生反转,因此总磁周要22年才能完成。

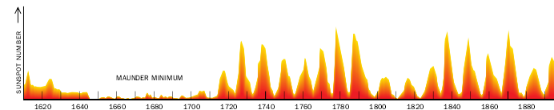

但是太阳的活动并非总是这样有规律。在1667年巴黎天文台建立时,天文学家在那里开始对太阳进行系统的观测,在以后的10年期间内有着超过8000个观测日的记录。这些记录很少显示有太阳黑子的活动。这一重要发现并没有引起多大的重视,一直到太阳黑子周被发现、才引起苏黎士天文台的Rudolf Wolf对这些记录作仔细检查。尽管Wolf重新发现了太阳黑子的平静期,但是他的发现仍然遭到非议,说他并没有使用所有可利用的文献。

在十九世纪八十年代末期,最先是Gustav F.W. Sporer, 然后是E.Water Maunder报道了十七世纪的太阳反常与欧洲的一段寒冷时期是一致的。这一令人惊异的发现几乎被忽略了一个世纪,因为很多天文学家认为他们的前辈还没有能力足以对黑子计数。只是到1976年,

科罗拉多州博尔德大学大气研究协会的John A.Eddy才研究了巴黎的档案并确定了所谓蒙德极小期的真实性,从而重新挑起了这场争论。

Eddy还指出,在太阳黑子缺乏期间树木年轮中的碳14含量增加了。这种放射性元素是银河系宇宙射线使上层大气中的氮发生殖变时形成的。Eddy的发现表明,当太阳风——来自阳的粒子能量流——的磁场很强时,磁场就会屏蔽地球使宇宙射线不能到达地球,这样就很少有碳14形成;大量碳14的生成表明在蒙德极小期太阳上的磁活动处于很低的水平,因此Eddy的发现增强了太阳黑子缺乏和太阳活动平静期之间的联系。

除了在蒙德极小期期间黑子很少之外,巴黎的观测结果还发现了另一个奇特的现象:从1661年到1705年,天文学家观察到的少量太阳黑子通常都位于太阳的南半球。它们跨越太阳表面的速度也比今天的黑子要慢得多。只是到十八世纪初太阳呈现出它的现代面貌之后,两个半球的黑子数才比较相同。

太阳发电机

据认为太阳的磁活动位于其对流带中,也就是翻腾的炽热气体从内部将热量带出来的20万公里厚的外层圈。这种气流形成一些宽度不同的狂暴螺环;最有名的就是大量时流元即米粒,每个米粒的表面有l000公里宽但只持续几分钟。还有宽达3000到5000公里的“超

米粒”,甚至更大的气流。自转产生科里奥利力,它使螺环的流动在北半球是反时针方向(如果人们从表面朝下看的话)而在南半球则是顺时针方向;这些方向被称作气旋的方向。

还不知道在表面之下是否存在类似的气旋,对流带往下就是辐射带,在辐射带内能量是通过辐射传递的。太阳核(氢在此聚变成氮并为太阳的所有活动提供能源)的自转看来比表面更为刚性也更为缓慢。

芝加哥大学的Eugene N. Parker在1955年首次对太阳的气体如何形成磁场作了描述。由于高温,氢和氮的原子失去其电子,形成一种带电物质,即等离子体。当这种带电粒子运动时,它们就产生磁场。应当记住,描述磁场的磁力线形成既无起点又无终点的连续环路,这些线的密度(也就是磁力线密集的程度)就表示磁场的强度,而其方向就是磁场的方向。由于等离子体能有效的导电,因此它就会捕获磁力线:如果磁力线经过等离子体,它们就会产生很大的而且要耗费极大的能量的电流。

因此磁场同等离子体一起传递,最后缠烧在一起。被缠绕的磁力线与极性相反的磁场重叠往往导致彼此抵消。但是太阳的自转产生一种组织力,这种力周期性地将缠绕解开并形成一个总磁场.这种从电流产生磁的自动引擎就是太阳发电机。

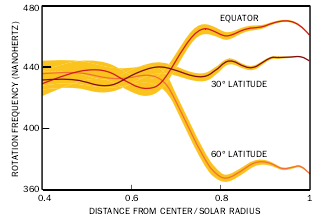

这种发电机有两个基本成份:对流气旋和太阳的非均一自转。在十九世纪中叶,一位英国业余天文学家Richard C.Carrington发现在赤道附近的太阳黑子要比中纬度的黑子转动得快2 %。由于黑子是随着等离子体漂游的,因此这一发现表明太阳表面的转动速度不一样。

在赤道处的转动周期大约是25日,在45纬度处为28日而在更高的纬度处时间更长。这种差异自转应一直延雀申到整个对流带。

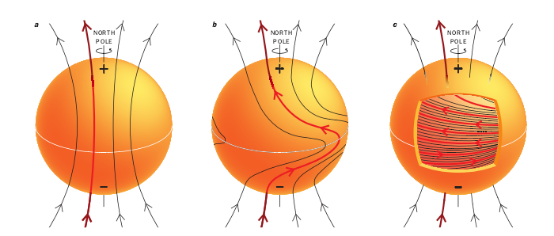

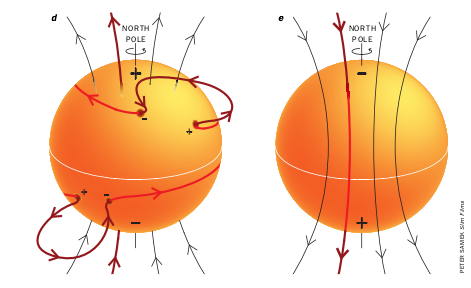

现在假定太阳磁场的初始形状是一个大致呈南北轴向的偶极。磁力线由于在赤道自转快被朝前拉因而呈东西方向的变形。最终,磁力线与赤道平行并浮到太阳表面,作为黑子对而喷出。

但是科里奥利力会将气旋并从而将黑子排成一线,因黑子都是跟着等离子体旋转的。气旋会安排黑子的位置,使比如说在北半球的一个后随黑子比其前导黑子位于稍微更高的纬度处。随着赤道磁力线的伸展,它们最终会解开并向外漂移。后随黑子首先到达北极,在这里有效地使其磁场反转。(请记住后随黑子的极性与最近极的极性相反。)那些最初远离太阳延伸的磁力线重新连接成环并被太阳风吹走。这样,总磁场发生倒转,黑子周重新开始。

然而还有一个避免误解的说明。上述简单的情况似乎与现代日震学所得出的结果不一致。上述模式要求太阳在内部的自转较快;相反,全球振荡网组织(一个国际性天文观测合作组织)得出的结果表明,在靠近赤道的地方自转速度朝里逐渐减小。这种观测结果提供出太阳内部运动的准确信息从而有助于推敲发电机理论。

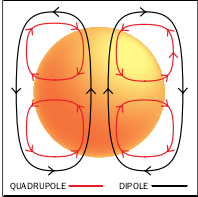

但是在蒙德极小期期间又发生了什么呢?为了解放这个平静期,我们中的两位(Nesme- Ribes和Sokoloff) 指出,太阳磁场除了一种偶极型外,还一定有一种四极型的小组份,就象由两根磁铁并排挨着所形成的磁场一样。如果四极磁场振荡的速率稍微与偶极磁场不同,那么在一个半球的太阳黑子就会比另一个半球的黑子出现得稍微早一些一一就象我们现在所看到的那样。而且,在过去的四个世纪中,有少数的太阳周在北半球和南半球出现了不同数量的黑子。这种情形似乎每个世纪都会重复一次,正好是如果一个偶极磁场与一个弱的四极

磁场‘相撞”时人们预期会出现的情况那样。

但是假定四极磁场与偶极磁场一样强。那么由于这种组合的伸展而产生的赤道磁力线就会在一个半球被抵消而在另一个半球继续保留下来。真正出现的极少数黑子就会全部集中在一个半球上。正如十七世纪的天文学家在蒙德极小期期间所指出的那样。

我们可以把这种偶极磁场与四极磁场之间的复杂关系浓缩到一个“发电机数”D中。这个数是等离子体螺旋度(即螺旋运动)与当地的自转变化率的乘积。当D很小时,磁场消失;但当D变大时,四极磁场就显示出来,而偶极磁场则跟随其后。D超过一个临界值,太阳磁场的这两个组份就稳定下来。但当D值继续增大时,发电机就开始周期性地增大和减小呈现为规则的太阳周;这就是现在太阳所处的机制。一个弱四极磁场与偶极磁场同步变化,会导致短而强烈的太阳周;如果一个更强的四极磁场同偶极磁场的变化略为异步,就会使太阳黑子周延长并减弱。如果超过临界发电机数很多,就会导致混沌。

变化着的恒星

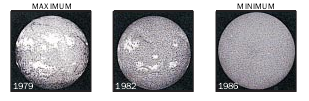

正如我们现在所知道的那样,在一个太阳周的期间内太阳的亮度随着磁活动的增大而增大:明亮的谱斑遮掩了黑暗的黑子。(当太阳变亮和变暗时,推测其总能量暂时转变成不同类的能量——动能、磁能、热能或势能。)在过去16年的人造卫星观测期间,太阳的总能量输出在一个较明亮的磁活动时期和一个较暗的平静时期之间大约有4.1%的变化。

由于人造卫星记录的时间短暂,因此我们还不知道几十年间太阳亮度的变率。然而这个值对评估太阳对地球的影响极端重要。要解答这个问题的一个种可能的方式就是研究其它恒星上的“恒星黑子”周。

要绘制恒星表面的黑子图并不容易。但是当磁场将恒星大气的外层进行加热时,它们就会在某些谱线处辐射出能量。例如,在太阳光谱上有两条钙紫色发射线(波长分别为398.7纳米和393.4纳米),其强度就紧随磁场的强度和广度而变,这样这些谱线的变化就使我们能测定一颗恒星的变化着的表面磁性。

Olin C. Wilson 1996年在威尔逊天文台开始进行一项对大约100颗所谓主序星的磁活动的侧定工作,所谓主序星就是象太阳一样燃烧氢的恒星。(当氢燃烧完后,恒星就膨胀成一颗红巨星。)大多数的主序星通过它们的紫色钙发射线的变化情况而显示出显著的磁活动迹象。在幅度和持续时间上的变化都很大,这主要取决于恒星的年龄和质量。

所有这些恒星的发电机数都高于维持磁场所必需的临界值。对于一颗只有十几二十亿年的年轻恒星来说,自转周期很快,大约只有10到15日。由此得出的高D值意味着这些年轻恒星在磁活动上的不规则起伏问隔短达两年并且还没有很好确定的磁周。然而,这些起伏有时会重复出现,其周期约为两年到二十年,并且随着恒星年龄的增大而增长。

但是随着恒星年龄的增加,其自转则减慢—因为其角动量被磁场风带走一一从而D值也降低。然后开始出现稳定的发动机周,周期大约是六到七年,有时甚至有两个独立的周期。到后来D值更低,一个周期又开始占主导地位,周期的时间随恒星年龄的增大从八年增长到十四年。另外,偶尔也会出现蒙德极小期。如果非常非常老的恒星的自转继续减慢,我们就可以预期磁场已经稳定。Wilson的样本中就有一些非常古老的恒星,但是它们仍然显示有恒星周,这表明不可能在一百亿年的期间内就达到出现稳定的发电机——而在100亿年之后不久这些恒星就会膨胀成红巨星。

为了集中研究太阳发电机,我们(Baliunas)和她在威尔逊山天文台及田纳西州立大学的合作者)把Wilson收集到的由很多恒星组成的样本缩小到与太阳的质量和年龄相近似的恒星上。现在这组样本包含了20到30颗恒星的34年记录结果。这些恒星的选择取决于确定其与太阳相类似的标准。这些恒星中的大多数表现出在幅度和周期上与太阳周相类似的明显的恒星周。大约有四分之一的记录表明这些与太阳类似的恒星处于死一般的平静期,它表明这是与太阳的蒙德极小期相类似的时期。这一发现意味着类日恒星在其四分之一的寿命时期是在平静中度过的。

我们恰好发现一颗名为HD3651的恒星处在由循环期向蒙德极小期的过渡之中。 HD3B651表现出约为12年的周期性特征,然后当其表面活动性降到一个很低的水平时就停止起伏。这颗恒星进人蒙德极小值的状态出乎意料地快。因此在几十年期间进行观测的类日恒星的确给我们提供了若干幅在世纪时间尺度上太阳变率范围的“快照”。

这些类日恒星的亮度也可与其磁活动相比较1984年在洛威尔天文台和萨克拉门托峰天文台开始对某些威尔逊星进行全面而精确的光度观测。从1992年以来我们在田纳西州立大学和史密森天体物理观测台的一些人员运用自动望远镜观测了一些这样的恒星。所有这些恒星都是在活动周的峰值期附近最亮。某些恒星的变化和太阳一样小—在最近一次11年的活动周中只有o.1%的变化一一而另一些类日恒星在一个活动周中的变化可高达0.6% 。因此,太阳现在的活动或许并不能说明它可以发生的全部起伏范围。

几十年来,研究人员已经从整套恒星记录中推导出了类日恒星的演化历史:一个年轻的恒星只有相对较快的几日自转周期,而其表面磁活动则有着高的不规则的水平。伴随这样的磁变化有着百分之几的亮度变化。然而,这种年轻恒星在其磁活动的峰值处最暗,这可能是因为黑暗的黑子太大以至于是这些黑子而不是谱斑占主导地位。随着类日恒星的年龄增大,其自转更慢,因而磁活动也减少。蒙德极小期就出现在这些“较古老”的恒星上;而且,这时在黑子极大期期问发光达最高峰,在一次活动周中只有1% 或更小的起伏。

对地球的影响

上述恒星黑子的研究结果表明.在周期相和蒙德极小期相之间至少0.4%的亮度变化。这个数值相当于在地球大气层顶部的太阳减少。在巴黎和其它地方的动力气象学实验室进行的模拟结果表明,在过去几十年中发生的这种净能量输人的减少能使地球的平均气温冷却1至2摄氏度——这足以解释在蒙德极小期期间观察到的变冷现象。

但是由人类造成的温室气体可以使地球变暖,这些气体能够捕集没有它们就会幅射到太空中去的热量,这种变暖相当于在地球表面接收每平方米两瓦特的幅射。显然在过去几个世纪中太阳提供给地球的热量不会多于每平方米1.0瓦特也不会少于每平方米0.5瓦特。因此,如果直接加热仅是太阳影响地球气候的唯一方式的活,则温室气体早已主宰了地球气候,并冲洗掉了与太阳活动的任何相关关系。

然而,气候与太阳黑子之问的联系似乎更为持久。例如,太阳黑子周的时间长短与过去100年间全球的气温密切相关。由树木年轮中的放射性碳含量所追踪出来的过去5000到6000年间太阳磁活动的七个极小期中有六个与气候变冷的时间是一致的。另外,太阳黑子周与平流层风型有着相关关系,其原因目前还不清楚,所有这些证据都启发了包括我们在内的一些科学家,认为太阳还可能通过强有力的间接途径来影响地球。

例如,太阳的紫外辐射的变化可能会改变地球上层大气中的臭氧含重。从而改变上层大气的动力学,最近的模拟还表明下部平流层中的风能将太阳辐射的变化传输到下面的对流层,而这些变化在下对流层能更直接地与天气系统相互作用,这些问题目前还是激烈争论的课题。查明太阳使地球变暖的方式可以提供有关人类在气候变化过程中所起的作用以及太阳在气候变化过程中所起的作用的极为重要的信息。

请 登录 发表评论