人类能否通过可逆的假死状态,让生命暂时休眠,从而极大地延长生命的过程,或者挽救某些危重病人呢?

长期以来,科幻作家一直迷恋于将人类生命保存在一个可逆的假死状态的可能性。在虚构的数个世纪的星际旅行或者陆地上的巨变中,人们利用某些技术,能使人进入“睡眠状态”,并且在唤醒后不会受到已经逝去时间的影响。这些故事相当有趣,但是它们发生的前提在生物学上有些牵强。事实上,我们人类不具备那种改变医生进程的能力。我们不能暂停细胞忙碌的工作,就像我们不能停止呼吸超过几分钟而不造成重要器官严重持久的损伤一样。

然而,自然界中有打量的生物确实能可逆地停止它们的基础生命过程,有时一次可以延续数年。科学家用各种各样的术语来描述这种状况——静止状态(quiescence)、迟钝(torpor)、冬眠(hibernation),等等。所有这些都代表不同程度的假死状态,在这种情况下能量产生(代谢)和能量消耗(细胞活动)都会发生戏剧性的减少。更有甚者,这种状态下的生物具有一些特殊的抵抗环境压力的能力,例如极端的温度、氧的缺乏,甚至包括一些物理损伤。

撇开科幻小鼠的情节不谈,如果人体被置于这样的状态,那单单对医学而言就有十分巨大的意义。拟用于移植的某些人体器官,例如心脏和肺,在体外最多只能存活6小时。其他像胰腺和肾脏,也不能超过一天。因而成功地器官运输要依赖于速度,这就意味着在某些诶情况下,仅仅因为时间不足,不能在器官坏死以前完成运输,一些能配型的工体只好放弃掉。在每年美国完成数万例器官移植的同时,这种本来可以避免出错的紧急状况会发生很多次。

如果能使这些珍贵的器官进入假死状态,它们的存活能力将保持数天甚至数周。急救医疗人员也可用这种技术争取时间来救治严重创伤的患者。当医生修复他们的创伤时,让病人进入假死状态能避免他们的组织恶化。

最近在西雅图Fred Hutchinson 癌症研究中心我们的实验室和其他一些研究者的研究表明,对那些天生不冬眠的动物,可以根据需要诱导其进入冬眠状态。此外,当它们在休眠状态时,这些动物免受了血液丢失所造成的一些通常的不良后果,比如缺氧。这些研究结果提出了一种令人振奋的可能性,就是假死在人类也许同样可行。事实上,我们用于实验动物或者人体组织诱导假死的这些方法,证实这种能力已经潜藏在许多生物体内,是来源于地球上最早微生物的一种机制。

最慢的生存方式

那些我们已知的能中止部分或者大多数细胞活动的不同生物,它们这种做法通常是对环境应激的反应,并且能一直保持这种“停止状态”直到应激被去除为止。例如,一颗在发育中的植物种子,能在土壤中保持休眠状态数年,直到环境状况适合其发芽。类似地,一种叫Artemiafranciscana 的咸水虾(或被通俗地称为海猿),通过进入一种静止的种子样状态(这时细胞的活动事实上处于停顿状态)能够在无任何食物、水或者氧气的情况下存活5年以上。当再暴露于适合的自然环境时,它们将重新开始正常地向成年期发育。

假死状态范围包括从生命活动真正停止(细胞内所有显微镜可见的活动完全停止)到细胞活动仍然继续进行,但是速度极其缓慢。例如,大量成年的动物能够通过冬眠急剧地降低它们对食物和空气的需求;它们的呼吸和心率变得几乎察觉不到,它们的体温降到接近零度,同时它们的细胞只消耗极少的能量。地鼠和数十种其他的哺乳动物每年就是在这种状态下度过寒冷的冬天,然而其他的哺乳动物,包括各种各样的青蛙、蜥蜴和鱼,用类似的一种叫夏眠(estivation)的方式来逃避炎热的夏天。

这些生物通过戏剧性地减少它们对能量的需求和产生来获得这种能力,甚至延长了它们对氧缺乏的耐受,这位正常人类生活状态提供了一个十足的对照。我们完全依赖于稳定的氧供应,因为我们的细胞需要它们来维持其持续能量产生。当我们组织中的氧的水平低于某个确切的水平时,细胞就会出现缺血性损伤,导致组织死亡。因而,缺血常常是心脏病发作、休克以及其他物理性创伤这些造成组织血液供应丧失的病变后,发生死亡的根本原因——哪怕只是很短时间的缺氧。

缺血导致组织损伤的一些分子事件还没有完全弄清楚,但是科学家显然同意细胞为维持自身必需的活动提供能量这种能力的丧失一定是中心环节。细胞消耗的大多数能量来自于三磷酸腺苷(adenosinetriphosphate,ATP)分子,它们主要在细胞线粒体中,由一个叫做氧化磷酸化的氧依赖途径产生。当氧水平降低,则氧化磷酸过程缓慢,ATP含量降低。因为ATP分子在产生后的数秒内被细胞消耗掉,缺血损伤相信是由于没有足够氧供的细胞在用完氧气后所产生的后果。

当细胞中一些需求量较少但相当重要的过程持续受到影响时,这种损伤会进一步恶化,使整个细胞系统成为一盘散沙。最后氧化磷酸化过程自身也会损伤细胞。当氧水平低于某一适当的浓度时,氧化磷酸化过程变得几乎无效,能通过一类叫自由基的高度活跃分子的形式过早释放能量。这些副产品由于能损伤DNA及其他细胞结构从而导致衰老效应而著称。在缺血部位,它们的作用会进一步阻碍供氧不足的细胞执行重要功能。

因此,CPR(译者注:心脏复苏)和其他传统预防创伤患者缺血损伤的方法就是尽快给组织恢复血液循环,从而恢复氧的地位。严格满足我们的细胞对样的供应。严格满足我们的细胞对氧的需求看来是唯一可能的策略。然而我们已经看到,在假死状态的的动物中,戏剧性较少细胞活动使它们能在氧缺乏时明显地抵抗缺血。我们猜想在人类诱发同样的状态也许能使人在氧供不足时避免缺血性损伤,我们小组已经开始研究,以了解更多关于这种使生物体在氧缺乏时停止工作的机制。

来自蠕虫的经验

我们已经对各种通常实验室里主要的生物进行了假死方面的研究,例如酵母、斑马鱼胚胎和居于土壤中的秀丽瘾杆线虫。后者能够在生命中的任何时刻进入假死状态。当把它们放入无氧环境中(即空气中的氧浓度极低,达到小于或等于约0.001%时)它们就开始进入假死状态,并且能够维持这种停止状态长达24小时以上。

然而无论是通过去除血液或血管阻断来关闭人体组织中的血流,氧浓度也学永远也不能低到足以使组织完全无氧的状态。在剩余血液中和组织自身中的残余氧能产生低水平的氧化磷酸化。但ATP产物不足以支持细胞正常水平的活动,损伤型的自由基将增多。

为模拟人类的这些缺血状态,我们可以把发育中的线虫胚胎暴露于0.01%至0.2%的低氧浓度下——仍然比正常室内21%的氧浓度(正常氧)低得多,而又轻度高于无氧状态。在低氧状态下,这些胚胎不会像它们在无氧时那样进入假死状态。这时它们试图继续它们胚胎发育过程,结果导致明显的细胞损伤和24小时后死亡。

如果我们仅仅轻度增加胚胎周围空气的氧气浓度到0.5%,它们就能像在正常氧中一样正常进行胚胎发育。然而,即使线虫能够在无氧状态下进入假死状态生存状态,也能够在低达0.5%的氧浓度中正常发育,但是低于这个浓度十倍的氧却对它们是致命的。

在我们的工作中,用线虫也证明了在无氧状态下胚胎转变为假死状态不仅仅是一个由于它们用完了氧的被动结果,而更像是一种有目的性的机制。我们识别了出了两个在无氧而不是低氧时发挥作用的基因,它们似乎对中止胚胎的细胞循环是必需的。当暴露于无氧状态时,缺乏这些基因的胚胎不能中止它们的细胞分裂,它们的染色体不能正确地分离,导致许多个体死亡。

这些结果提示我们不仅仅可以通过替细胞增加可利用氧的数量来避免缺血性损伤(正如传统的观点所设想的那样),还可以通过降低可利用氧来实现这个目标。这种想法也许公然与现在的医疗实践唱反调,然而对于保存人类组织来说有很重要的意义:有氧保存将用于移植的器官或者要为受伤个体的损伤组织供足够多的氧都是非常困难的,但也许我们可以通过降低它们的可利用氧来保护器官或组织。

减少细胞获得氧的有效途径之一是加一种类似物(其物理性质在分子水平上类似于氧,因而能结合许多相同的细胞位点,但是化学上又不发挥氧的作用)。例如,一氧化碳可以与氧竞争结合细胞色素c氧化酶(它是细胞氧化磷酸化过程中的一个成分,正常情况下与氧结合),后者结合了一氧化碳就不能产生ATP。

因此我们猜测是否能在线虫胚胎面临中度缺氧的时候,同时把一氧化碳加入到它们的低氧环境中来保护其免受缺血性损伤——通过阻断少量残存可被胚胎利用的氧来有效地模拟无氧状态。事实上,我们发现在这种状况下这些胚胎进入假死状态,可避免缺血引起的致死性后果。

2003年的这些鼓舞人心的结果,使我们急切地想进一步检验这种观点。早期在更大的动物中的研究,和关于人类意外事故中受害者在低氧状况下存活下来的诱人故事告诉我们,这种可以挽救蠕虫的机制也可能存在于更复杂的生物体中。

诱导一种保护性暂停

相当多的动物研究都支持这种观念,就是甚至在更大的哺乳动物中,降低可利用氧的水平能防止对组织的损伤。美国阿拉斯加费尔班克斯大学北极圈生物学研究所的Kelly L.Drew及其同事的实验发现,当冬眠的北极地鼠大脑被显微探针穿通后,极少或者没有脑组织死亡。对非冬眠的地鼠同样的损伤会导致快速的组织恶化[参见21页图文]。

类似的数据已经致使几个研究人员试图在正常情况下不冬眠的动物中诱导出冬眠状态,来观察能否安全地获得减缓细胞自身的活动,以及是否这样能够有足够长的时间保护组织直到修复创伤。美国匹兹堡大学的Peter Safar及其同事用狗进行了将近20年的研究,来完善一个产生假死状态的程序。去年Safar的工作组报道了他们最近的实验。为产生假死状态,对14只狗每只诱导其心脏停博,然后把血液引流到动物体外,同时给它们输注低温生理盐水。生理盐水携带氧的能力比血液要低得多,因此这个过程能够显著降低狗的组织中的氧含量。此后,这些狗丧失意识,也不再有呼吸和心跳。

Safar的小组随后把6只狗分入对照组,另外8只将接受外科手术摘除一个非必需的器官(脾脏)。在假死状态下60分钟后,所有狗均通过在输血的方式使它们苏醒。72小时后所有的狗均存活,自假死状态开始,对照组的狗没有一只出现任何功能或者神经系统病理效应。8只接受手术的狗,有4只也表现正常,尽管其他4只表现出一些神经系统缺陷。

美国卫生科学统一服务大学(Uniformed Services University of the Health Sciences)的Peter Rhee 和他的同事们使用类似的技术在15只成年约克猪中诱导出了假死状态。他们对一些猪进行了血管外科手术。Rhee报道说,在他们的试验中,所有试验动物的记忆和学习能力完全没有受到影响。

由于猪和狗的生理特征与人类是如此相似,这个研究路线促使我们热切地猜测是否这样的程序能很快被完善并在急症室的病人中进行检验。

虽然这种方法可能具有希望,但是放血的方法是一种有大量并发症潜在危险的激进手段,所以我们组已经在寻找一些侵袭性更小的方法来暂时去除活细胞的氧。例如,在无血的人体组织中(如从供体中取出的器官),可能通过把这个器官放在密闭的容器中,然后给这些组织灌注一氧化碳来诱导其进入假死状态,就如我们对线虫胚胎所做的那样。当医生准备移植这个器官时,它们只需给它输注血液来恢复它的氧供。在我们的实验室,我们已经试验了这种技术来保护人组织标本使这种方法能显著得延长那些将用于移植的人体器官的生存能力。

在移植器官中一氧化碳的效应很容易被逆转,尽管在有全身血液循环的活体生物中有可能不容易。因为一氧化碳分子紧密地结合到红细胞上正常情况下氧结合的位点,所以在创伤患者中使用这种气体可能不切实际。因为我们也已经实验了替代性的氧类似物。

像一氧化碳一样,大多数我们实验的物质都被看成是人类的毒药,因为它们能阻断细胞使用氧的能力。例如在大多数工厂设施中,含硫化氢气体的空间对工人来说意味着死亡危险,比如下水道和石化工厂的“酸性气田”。由于这个原因,职业安全研究已经确定的硫化氢(H2S)致死剂量大多是通啮齿类动物的研究得到的。当我们开始在实验室大鼠中试验非致死剂量来观察是否它能诱导一种可逆的假死状态时,这个工作为我们提供了一些很有帮助的基础资料。

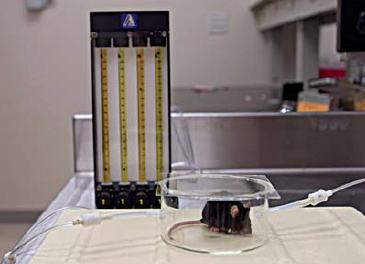

在一个密封的容器中,我们使大鼠暴露于含有高达百万分之八十H2S气体的空气中。在这种浓度下,我们观察到最初5分钟它们的二氧化碳排放量降低了3倍,它们的体核温度开始下降。这些动物所有的活动都停止,表现出意识上丧失状态。在这个环境里的几个小时中,这些动物的代谢率不断地减少,用它们二氧化碳的排出量来测量,最后可以降低10倍。它们的呼吸频率从正常的每分钟120次减少到低于10次。

这些动物的体核温度从它们通常的37℃持续下降,不管空气温度是多少,它们都降到高于空气温度约2℃为止。我们能仅仅通过降低它们的容器温度升高或降低它们的容器温度,来把它们的平均体温降低到15℃。在自然冬眠的动物中,体温随着环境温度升高或降低的趋势也同样很常见。

结果H2S处理使我们的大鼠由恒温动物变为冷血动物,正如动物冬眠一样。我们让大鼠在这种状况下保持6个小时,然后在它们苏醒后我们给它们进行一系刮检测,来看是否它们的假死经历遗留下了任何功能和行为的异常效应。这些大鼠看来完全正常。

从大鼠到人类

我们现在沿着这个研究思路正研究更大的动物,我们相信H2S可能是在那些通常不冬眠的生物(包括人类)中,安全的诱导这种假死样状态的一种关键成分。虽然H2S被当成一种毒药,但它也在我们体内天然地产生。事实上,H2S可能在调节有氧呼吸生物的细胞能量产生过程中具有独特的尚未认识到的作用,因为当我们的星球还很年轻、氧气还很稀薄的时候,它曾经在代谢中充当氧分子的角色[参见本页附文]。然而,在HS诱导的假死可以开始在人类中研究以前,许多问题仍然有待于解决。

最不清楚的问题是人类是否真的能够进入假死状态。引人注目的证据确实显示人类有时能够在无氧条件下耐受几小时。一个明显的例子就发生在几年前,一个挪威乡村滑雪者在一场事故后在冰水下面待了超过一个小时才获救。当急救人员发现她,她在临床上已死亡——没有呼吸,没有心跳,体和温度只有14℃(57华氏度)。尽管花了9个小时复苏,但是按照她的医生所说,她得到了“极好”的复原。

另一个32例发生严重低温的例子,瑞士伯尔尼大学的H. Walpoth在分析这个营救时发现,他们的体核温度为17℃到25℃(63到77华氏度),并且大多数的受害者缺乏生命体征。他发现差不多一半(15个病人)从这个创伤中恢复过来而没有留下任何长期的损伤。

因为这些人没有呼吸,他们组织中的氧浓度无疑是非常低的,这就提示人体在应对应激反应时,也拥有可逆性延缓或中止细胞活动的适应能力。但究竟是什么机会、什么因素使一些人在这样的状态下活下来,而另一些人却发生死亡?了解动物中天然的和诱导的假死之间的联系,以及那些很大程度上不可思议地成活下来的病人,有可能证实进入假死这种状态的能力确实已经存在于我们体内。

请 登录 发表评论