即使是最年轻的恒星通常也是以两颗或三颗星组合的形式存在,这一惊人的发现已改变了人们对有关恒星系统诞生的思考。

1992年4月6日在天文学上发生了一次较小的革命。这次革命不是发生在山顶天文台上而是发生在一处截然不同的场所——佐治亚州派恩山上的卡勒韦花园小酒店(海拔 820英尺)。天文学家们在这里举行了一次关于双星的通常是慢步子研究课题的国际会议。在这一领域,对于许多双星系统来说考虑到完成一圈轨道运行所需的时间,因而要有所发现通常需要几十年的时间。当时室外满布着春雨中盛开的杜鹊花,而在室内天文学家们提出的成果,却说明了一个惊人的结论:即使是最年轻的恒星也经常有伴星围绕着它们。这一认识是许多不同的人运用一系列灵巧技术和新型器件艰苦观测的结果。在佐治亚州的那个早晨,众多研究人员进行的独立的工作竟不可思议地吻合在一起了。

双星系统对年轻的恒星来说至少也像对较老恒星那样是通常的情况,这一发现似乎是很合理的,但是对于天文学家来说仍是一次震动。大多数关于双星形成的见解都推测,恒星的伴星是在一颗恒星形成之后很久才诞生或是被捕获的;因此,人们仍然推断,最年轻的恒星是单独存在于太空中的。这样的理论不再经得起考验了。然而,至少有一种关于双星形成的观点与这些最新的观测结果相吻合。这可能是双星系统为什么在宇宙中如此众多的唯一解释。

太阳作为一颗成熟的恒星没有所谓的恒星伴星,但甚至就是具有太阳年龄的大多数恒星也是以两个或更多的恒星成组出现的。1984年劳伦斯·伯克利实验室的Richard A. Muller及其同事就推测太阳其实并不是一颗单独的恒星而是有一颗遥远的伴星以大约为三千万年的周期绕太阳运行。他推论,从这颗看不见的伴星发出的引力可以干扰那些在太阳系最外层区域中运行的物质,每当这颗恒星向太阳靠近之时都会向内行星发送一次彗星雨。Muller认为这一现象可以解释固期性的物种灭绝:由于该太阳伴星而产生的彗星大约每三千万年就会与地球碰撞并且会消灭地球上的大量生命——就象恐龙灭绝一样。由于这颗星的靠近会导致如此大规模的破坏,因此 Muller将其称之为“Nemesis”(复仇星)。

绝大多数科学家都还没有接受 Muller这一令人感兴趣的见解。例如,已知最近的恒星(半人马座α三星系统,4.2光年远)就离太阳太远了不可能因引力而与太阳束缚在一起。事实上,还没有天文学证据表明太阳不是一颗单独的恒星,其最大的伙伴(木星)比太阳自身的质量小 1000倍。但是生活在一颗绕独居的太阳运行的行星上,给我们造成一种失真的宇宙景象;我们往往会认为单个的恒星是正常状态而双星则一定是多少有点奇特的现象。对于像太阳这样的恒星来说,这种情况远非是真实的。 .

双星是普遍的吗?

1990年日内瓦天文台的已故的 Antoine Duquennoy 和 Michel Mayor结束了对近邻双星的一次长达10年的详尽无遗的巡天现测。他们仔细观测了在72光年范围内的太阳的“G型矮星”族中的每一颗星,这一样本内含有大约164颗主星,它们被认为是代表了银河系的盘星族。Duquennoy和Mayor发现这些系 统中大约只有三分之一可能是真正的单星;三分之二都拥有质量大于太阳质量百分之一(即大约10倍于木

星的质量)的伴星。

双星系统具有大不相同的特征。某些G型矮星双星系统中的恒星可能彼此很接近:另外一些则可能分隔达三分之一光年远。那些挨在一起的可能不到一天的时间就完成相互的绕行,而大多数隔得很远的双星可能要花数千万年的时间才能完成—次绕行。Duquennoy 和 Mayor 发 现G型矮星的三星和四星系统都比双星少很多。他们统计出有62个明显的双星、7个三星组合和2个四星组合。他们还进一步确定每个三星和四星组合都具有分级结构,由一个彼此较为接近的双星绕另一个较远的单星(形成三星系统)或是这种双星绕另一个密近双星(形成一个四星系统)所组成。这些系统要能长期存在, 两个遥远双星对之间的间隔至少应是密近双星内空隙的五倍。间隔较小的配置称作四边形系统,该名称是根据猎户星云中的一个年轻四星系统而命名的。这类配置的轨道是不稳定的——它们最终要飞离。例如,如果一个三星系统中的三颗星靠得足够紧密,它们就会抛射出质量最小的星,而剩下一个稳定的双星。

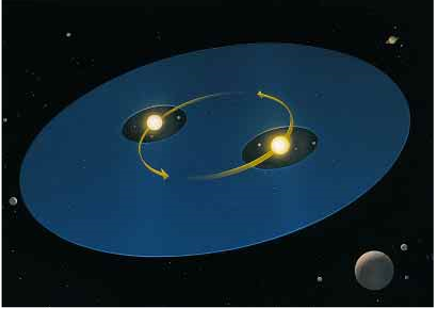

因此双星似乎是一种规律而不是例外。然而,这一结论并不意味着行星一定是罕见的。一颗行星只要它靠近双星中的一颗环绕其运行或者在远离两颗星之处环绕它们运行,那么它就可以在双星系统中移动。想像生活在这样一个行星世界上,它在一个距紧密束缚的双星的安全距离处运行,且这两颗恒星每隔几天就完成 一次绕行。那么白天的天空就会有一对相距很近的太阳出现。日出和日落随着第一个然后是另一个发光的球体穿越地平线而显得格外壮观。其它奇特的天空奇观也会出现。例如,如果行星在同一平面上绕两个相同质量的恒星运行,那么这两个太阳当其互相交蚀时就会周期性地出现合并现象,并且在短时间内只有总阳光量的一半到达行星上。

恒星的摇篮

太阳形成于大约距今46亿年前并且在其所谓的主序寿命期内还有大约50亿年的时期。当太阳到其主序期结束时,它就会膨胀成一颗红巨星并将吞没所有的内行星。这一构形与发生在太阳早期历史的构形有点相似,当时太阳远远超过其现在的半径。在太阳收缩到其现在大小之前的时候,太阳与我们现在看到的那些正在形成恒星的银河系区域中的金牛 T型恒星相似。当太阳处于金牛T型星阶段的时期,太阳的半径大约为其现在约700000公里的测定值的四倍。在更早的时候,原始太阳一定延伸到约15亿公里,即约为地球到太阳距离(这一距离有1.5亿公里,被称作一个天文单位,即AV)的十倍。

今天的金牛T型星为天文学家提供了一个机会来了解太阳在其演化的早期是什么样子。最近的金牛T型星位于两个区域内,它们称为金牛座分子云和蛇夫座。分子云,两者距地球大约都是460光年。年轻恒星总是隐藏在这样的浓缩尘埃气体之中,这一事实给恒星的起源提供了令人信服的证据——恒星是从分子氢云的致密核收缩和坍缩而诞生的。

由于年轻恒星通常都为尘埃所包围,因此,天文学家不管用多大能力的望远镜通常都很难在可见光波段观测到它们。但是可以用红外波长很容易地检测出这些位置,这些红外波长为围绕近邻恒星的受热尘埃粒子的辐射所特有。因此在理解恒星形成过程方面的进展在很大程度上取决于能够感觉红外辐射的探测器的研制。在1992年的佐治亚州会议上,首批结果都是用若干不同的红外巡天观测所得出的,特别是那些专门用来探测金牛座和蛇夫座的金牛T型星的伴星的巡天观测所得出的。

现在在洛杉矶加利福尼亚大学工作的Andrea M.Ghez和她的同事Gerry F.Neugebauer 和 Keith Matthews(后二位都在加州理工学院工作)运用放置在5米海尔望远镜上的一种新型铟锑阵列照相机在 2.2微米的近红外波长处拍摄了围绕已知金牛T型星附近区域的照 片。(可见光的波长大约为0.4微米到0.7微米)。运用一种所谓的斑点成像技术将望远镜之上地球大气层扰动所引起的噪声减少到最低程度,Ghez及其同事发现了在他们的70个金牛T型星的样本中几乎有一半显示出具有伴星。考虑到主星与伴星相隔的距离有限,大约是10AU 到400AU,因此这项研究成果表明, 对于最年轻的恒星系统来说,双星出现的频度通常是主序星双星系统的两倍。在海德堡的马克斯•普朗克天文研究所的Christoph Leinert 也提出了一个近红外斑点成像巡天观测的结果。Leinert和他的同事发现,他们检査的106颗金牛T型星中有43颗的附近有伴星,这又一次意味着这些年轻恒星呈现为双星的比那些象我们太阳一样的G型矮星呈现为双星的要普遍得多。

德国维尔茨堡大学的Hans Zinnecker 和 Wolfgang Brandner 以及位于智利的欧洲南无天文台的Bo Reipurth用一台高分辨率数字式照相机与欧洲新技术望远镜相结合,在 1微米红外波长处拍摄了 160颗金牛T型星的照片。他们在距这些金牛T型星100AU到1500AU的地方发现了 28颗伴星,双星的这一频度比较老的太阳型恒星在同一距离范围出现的双星率还要多三分之一。

石溪纽约州立大学的Michel J. Simon与陈文平(Wen Ping Chen,现在台湾省的国立中央大学工作)及其同事一道报导了一种寻找年轻双星的新颖方法。当月球在一遥远的恒星系统和地球之间通过(即掩蚀)时,随着一颗恒星然后是另一颗恒星从月面的明显边缘后面出现,仔细检查接收到的光就可以揭示出两个或更多个源的存在。Simon和陈的测定所检测出的伴星比用红外照相方法可能检测出的伴星要大大地更接近于金牛T型星。他们的研究再次表明双星占有很大的比例。威斯康星大学的Robert D.Mathieu采用一种更为常规的方法来探测密近双星,他的方法与Duquennoy和Mayor的方法相同。Mathieu采用周期性多普勒频移的光谱测定方法揭示出,某些金牛T型星具有不到1AU的伴星。再次证明了在年轻的金牛T型星系统内间隔很近的双星要比太阳型恒星系统内的更为普遍。

探索一种理论

所有这些恒星的伴星是怎样出现的呢?为什么这些伴星形成的数量如此之大而且在其演化史上形成得如此之早?在佐治亚州会议上所提出的对年轻恒星的大量观测结果要求双星肯定是在其前主序阶段(金牛T阶段)之前很久就已经形成了,而且,双星如此之普遍这一发现要求产生双星的机制——不管是怎样的一种机制一定是很有效的。

从理论上说,双星系统起源于这样的两颗星,它们彼此之间靠得很近以至于其中一颗星迫使另一颗星进入一个稳定的轨道。然而,这种事件的天体力学要求有第三个天体的干预,由这个第三天体来带走这两颗星之间的过剩动能从而使它们陷于一个引力束缚系统中。但是这种三体相遇的事件极其少见,以致无法解释形成这样极其大量的双星。剑桥大学的Cathy J. Clarke和James E. Pringle研究了伴星可能配对出现的一种更为可行的方式c他们对两颗仍具有扁平气尘盘的年轻恒星之间的引力耦合进行了研究。这种几何结构比三体相遇要普遍得多并且从理论上说足以带走这些恒星运动所产生的能量。但是在他们的分析过程中他们发现这种相互作用的 结局更可能是拱星盘被撕裂开,而不是一颗星同另一颗星匀称地绕行。因此这种拱星盘装饰似乎无助于解释双星系统的存在。

俘获机制的失败迫使大多数天文学家去思考更直接地形成双星的过程。事实上,对这种想法的考虑可追溯到一个世纪之前。1883年Lord Kelvin提出,双星起源于“自转分裂”。根据对快速自转天体的稳定性之研究,Kelvin认为,当一颗星收缩时,它就会自转得越来越快一直到分裂成一对双星。天文学家们现在知道:前主序星接近燃烧氢的主序阶段时就会大大收缩,但是金牛T型星不会自转得太快使其成为不稳定的恒星。此外,Kelvin的分裂作用发生得太晚以致无法解释年轻恒星中的双星出现率c印地安纳大学的Richard H.Durisen及其同事证明了分裂假说在理论上也是行不通的 ——对这种不稳定性的合理计算表明抛射出的物质将会以最终形成若干拖曳气体旋臂而告终而不是形成一颗分隔的集合在一起的恒星。

与长达一个世纪的分裂理论形成对照,还存在一种只有十年历史的形成双星的观点,称为碎裂假说。这种观点假定双星是在致密分子云在自身引力下坍缩并变成原恒星的期间内形成的。然后围的气体和尘埃被清除掉,出现一对新形成的双星(属于金牛T型星族)。与双星诞生的较老理论不同的是,碎裂理论与对年轻恒星的最新观测结果完成吻合。

造成碎裂的原恒星坍缩在几十亿 年的恒星寿命的尺度上发生得比较突然;这种事件经历的时间只有几十万 年。因此一块弥漫云暴烈地转变成一颗致密恒星为一个单独的天体碎裂成若干不同的成员提供了一个特殊的机会。天体物理学家已经证认出两种可以起作用的机制。非常冷的云块可以直接裂成双星,而具有相当快自转的较温暖的云块则会首先慢慢形成薄盘,然后当其获得更多的质量或逐渐变得扁平时才会发生破裂。

模糊的观念

碎裂理论的一个关键性反对意见 在于原恒星云内物质的分布情况。先 前认为这种物质是根据所谓的幂律分布的。也就是说,在靠近云块中心处物质的浓度极高而随着距离的增大其密度迅速降低。然而,最近使用亚毫米波段所进行的高分辨率射电观测已表明这种反对意见被排除了。1994年爱丁堡皇家天文台的Derek Ward- Thompson及其同事们测定了几个坍缩前的云块内的物质分布情况。他们发现物质密度遵循的是高斯(钟形)分布律而不是幂律。因此,当恒星系统开始形成时物质是不那么密集地向中心点集中。那时还在洛杉矶加利福 尼亚大学工作的Elizabeth A.Myhill和我分别独立地提出,物质在遵循幂律分布的云块中心处的高密度使得第二颗或第三颗恒星几乎不可能聚结起来。这种情况证明了具有初始高斯分布的物质产生碎裂要容易得多。

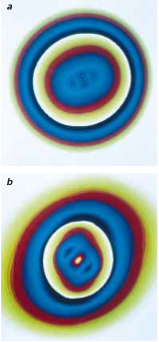

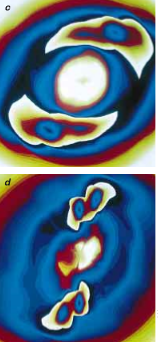

天体物理学家可以通过解出支配原恒星云中气体、尘埃和辐射的流量的方程组来预测多重碎裂最终是否会出现。这种计算相当复杂,要得出解需要有准确的软件和一台能力很强的计算机。我于1986年开始模拟具有高斯密度分布的致密云块的坍缩并且发现,只要满足一定的条件,碎裂就可以很容易地发生。一当具有高斯分布的云块具有足以给双星系统以所需角动量的自转速度以及坍缩前的物质冷却到(小于10开氏度)使其热能小于其引力能的大约一半的时候,该云块就会在其引力收缩的过程中发生碎裂。这些条件对于那些在恒星摇篮中发现的云块来说并不是不寻常的。

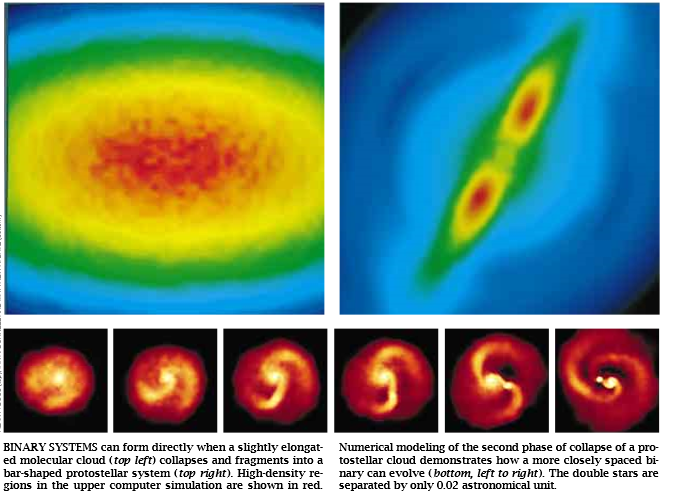

最终形成的是双星、三星或四星系统,却取决于许多细节情况,其中有原始云块的三维形状,云块的起伏程度以及其所得到的热量和自转前的精确数量。一般说来,延长形(即橄榄球形)的云块趋向于形成以后碎裂成双星系统的棒状体,而更为扁球形的、也即是薄饼状的云块会变平成圆盘,然后碎裂成几颗星。

坍缩被认为是在两个分隔的步骤中发生的。第一阶段形成半径为10AU量级的原恒星。因此,碎裂的第一阶段只能产生间隔约为10AU或更大的双星系统。这些天体然后进行第二次坍缩,形成具有恒星大小的最终的原恒星。剑桥大学的Ian A. Bonnell和 Matthew R.Bate已经证明,碎裂还可以发生在第二次坍缩的过程中,而这一过程会导致几个原恒星核的形成,它们分隔的距离与最靠近的那些主序星的距离相似。看来,碎裂作用能产生在年轻双星中观测到的整个范围的间距,从最靠近的系统最宽阔的系统。

褐矮星和巨行星

有关发现质量更小的伴星的情况又怎样呢? Duquennoy和Mayor提出的证据表明有多达10%的太阳型恒星是同褐矮星束缚在一起的——也就是说,这些太阳型恒星的伴星其质量为0.01到0.08个太阳质量。褐矮星太小,无法像太阳那样使氢燃烧,但是它的质量之大又足以在其形成之后不久使氟燃烧。燃烧之后,褐矮星的辐射就将停止,然后它们就变冷并且极难观测到。尽管Duquennoy和Mayor提出的证据是饶有兴趣的,迄今还没有一个被确证的褐矮星的实例,尽管为了探测到褐矮星已经作了许多努力。

也对行星伴星进行了探索,尽管天文学家对此也还没有发现令人信服的候选者。但是在下一个十年,实验技术会改进到这一程度,以致可以探测到许多近邻恒星周围的像木星这样大的行星(要不然就证实井不存在这样的行星)。研究双星是否明智,还是将研究局限于像太阳这样的单个恒星,这是一个容许争论的问题;天文学家在他们正在进行的研究中很可能将这两者中的某一些作为其目标以便发现与我们太阳系相似的令人鼓舞的行星系。

请 登录 发表评论