恒星碰撞的大奇观

撰文/Michae I. Shara

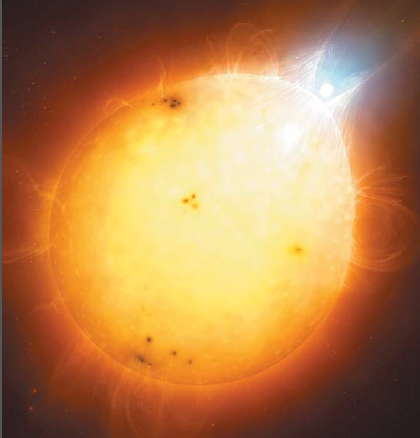

这绝不是你想欣赏的景观。尽管白矮星的直径不及太阳的百分之一。但如果它撞上太阳,一系列骇人听闻的惨祸就将接踵而至。当白矮星接近太阳时,它将把太阳上的物质吸过来,使太阳变成梨形。幸运的是,这样的碰撞不可能发生,但类似的事件在银河系内密度较大的区域(如球状星团)则屡见不鲜。

当两颗恒星相撞时,其景象之美简直令人叹为观止(当然你不能靠得太近)。这样的事曾一度被我们认为是不可能的,但事实证明,存在某些邻近星系中,恒星碰撞是司空见惯的事。

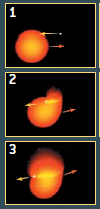

让地球上的芸芸众生同归于尽的办法可谓不少,但最骇人听闻的,可能莫过于太阳与另一颗恒星迎头相撞。如果这个闯入者是白矮星,那么地球上的居民可以大饱眼福,欣赏到一场极为壮观的焰火表演。白矮星是一种超密度恒星,其质量可与太阳不相上下,但个头只及太阳的百分之一。这颗白矮星将以每秒600公里的高超音速一头扎进太阳,穿膛而过。它掀起的巨大冲击波将使整个太阳受到压缩,并被加热到超过热核反应的点火温度。

只需1小时,这颗白矮星便可冲出太阳,但它造成的破坏已经令太阳再也无法复原了。在这短短的1个小时内,过热的太阳释放的聚变能量相当于正常情况下它在1亿年中释放的总量。压力的剧增迫使太阳内的气体以远远超过逃逸速度的高速向外飞射。在几个小时之内,太阳将因猛烈的爆炸而四分五裂。此刻那颗闯下弥天大祸的白矮星依然在天际逍遥,而即将灭顶的人类早已无心追究它的是非了。

在20世纪很长一段时间里,天文学家曾认为研究恒星碰撞的想法纯属荒唐可笑。太阳周围空间区域的恒星距离实在太遥远了,两颗恒星不可能撞在一起。在遥远的将来,其他灾难可能会降临到太阳(以及地球)的头上,但与邻近的恒星相撞似乎不在此列。事实上,英国天体物理学家James Jeans在20世纪初进行的简单计算表明,在银河系银盘内的1000亿颗恒星中,没有一颗恒星曾撞上过另一颗。

然而,这并不意味着恒星碰撞不是普遍现象。Jeans的假设和结论只适用于太阳邻近区域,但不适用于银河系其他更奇特的地方。那些地方,密集的星团堪称在上演一场货真价实的撞车比赛。在这些密集的恒星团内,观测者近年来发现了一类无法用通常的恒星演化原理来解释的星体,但如果把它们看成恒星碰撞的产物,疑团就迎刃而解了。恒星的碰撞可能使整个星系团的长期演化改道而行,而在宇宙的中途区域我们可以观测到最剧烈的恒星碰撞。

“星吃星”的世界

1963年类星体的发现促使那些对恒星碰撞持怀疑态度的天文学家开始认真地看待这一现象。许多类星体的辐射功率高达太阳的100万亿倍。由于某些类星体在不足一天的时间里显著地变亮或变暗,因此这些类星体产生能量的区域必定不大于光在一天的时间里穿行的距离,这一尺度大致相当于太阳系的大小。于是天文学家提出这样一个问题:如果你能设法把数百万颗恒星塞进这样小的一个区域,那么这些恒星会相撞吗?类星体的巨大能量是这种碰撞释放出来的吗?

到1970年,天文学家已经弄清楚,第二个问题的答案是否定的。此外,恒星的碰撞表演也无法解释从许多类星体中央的能量产生区域发射出的狭窄喷流。事实上,产生这些现象的根源不是恒星碰撞,而是超大质量黑洞。(有意思的是,近来某些天文学家提出,恒星碰撞可能对于把物质送进黑洞助了一臂之力)。

在研究河外星系的天文学家逐渐把恒星碰撞问题抛在一边之际,研究银河系的天文学家却对它青睐有加。1970年发射的Unuru(乌呼鲁)卫星对发射X射线的天体进行了巡天观测,发现了银河系的100多个明亮X射线源。其中整整10%的X射线源属于银河系内密度最大的一类星团——球状星团。然而这类星团所包含的恒星总数仅占整个银河系恒星数目的0.01%。显然,由于某种原因,球状星团中X射线源之多远远超过了它应该占的比例。

为了用另一种方式解释这一谜团,让我们来看一下这类X射线源的成因。据认为每个X射线源都是一对恒星,其中一颗已经寿终正寝,坍缩成中子星或黑洞。这颗以前的恒星开始吞食它的伙伴,在这一过程中,气体被加热到极高的温度并发射出X射线。这类可怕的结合是非常罕见的。双星系统中的两颗新生恒星同时演化最终形成X射线双星的成功概率仅有10亿分之一。

那么,球状星团靠什么来克服这个问题呢?天文学家逐渐认识到,球状星团内恒星密集的状况可能是一个决定性因素。100万颗恒星挤在一个纵横不过数十光年的区域内(在太阳附近与此区域相仿的尺度内只有100颗恒星)。这些恒星就像庞大的蜜蜂群,甚至它们运动的轨道也经常变化。小质量的恒星在偶然靠近大质量的单个恒星或双星体系时,它会从大质量恒星处获得能量,从而容易从星系中逃逸出去。这一过程与蒸发过程中分子从固体表面逸出相似。能量减少后的剩余恒星则向星系的中心收缩得更为紧密。天长日久,这些挤成一团的恒星终究要发生相互碰撞。

即使是在星系团内部,恒星之间的平均距离也比恒星自身的尺寸大得多。但是密执安大学安阿伯分校的G.Hills和A.Day在1975年证明,碰撞的影响因素不仅仅是恒星的物理交会,因为恒星在球状星团中每秒仅移动10-20公里,当两恒星密近会合时,引力有足够的时间来起作用。如果没有引力,两恒星只有在直接相向运动时才会发生碰撞;但由于有了引力,恒星之间相互吸引,就会发生原轨迹的改变。恒星有如从飞行轨迹已预先设定的弹道导弹变成了自动搜寻并锁定目标的制导导弹。这样碰撞的可能性便增大了l万倍之多。事实上,在某些球状星团的中央区域,可能半数恒星过去130亿年中都经历过一次或一次以上的碰撞。”

差不多在同一时间,剑桥大学的C.Fabian,E.Pringle和J.Rees提出,两颗孤立恒星的擦边碰撞或者极其接近的对飞可能会使它们结合成一对双星。通常情况下两个天体的密近会合是一个对称的过程:这两个天体彼此接近,速度逐渐加快,然后互相绕过对方并飞开(除非它们发生接触)。然而,如果其中一个天体是中子星或黑洞,那么它的强大引力可能使另一个天体扭曲。它将吸收后者的部分动能,使后者无法逃逸(这一过程称为潮汐捕获)。这个中子星或黑洞进而吞食掉它的猎物,并发射强烈的X射线。

如果天体的密近会合涉及到的不止两颗恒星,而是三颗恒星,那么就更有可能形成一对X射线双星。三个天体的动力学问题其难度之大是出了名的,有时表现出混沌特性。在三颗恒星会合时,其能量的重新分布通常将使较重的两颗恒星结合成双星,而最轻的那颗恒星则被推开。典型的情况是,一颗孤独的中子星偶然来到了距一对正常双星太近的地方。此时双星中的一颗恒星将被赶走,由中子星取而代之,从而形成一个X射线源。最终结果是三天体会合的动力学特性及潮汐捕获使球状星团中X射线源形成的速率足足增加了1000倍,从而干净利落地解决了Uhuru卫星所提出的难题。

恒星碰撞大奇观

当两颗恒星彼此相撞时,会发生什么情况呢?同两辆汽车相撞一样,恒星碰撞的结果与若干因素有关,包括碰撞天体的速度、它们的内部结构以及碰撞参数等(碰撞参数确定两个天体是迎面相撞还是擦边相撞)。有的碰撞只是给天体造成轻微破坏,有的碰撞使天体分崩离析,还有的碰撞介于二者之间。高速的迎面相撞能够最充分地把天体的动能转变成热能及压力,从而使天体彻底毁灭。

天文学家详尽地研究恒星的碰撞离不开超级计算机,但是大体的碰撞效果可以由几条简单的原则来确定。最重要的因素是恒星的密度对比。一颗密度较大的恒星在与一颗稀薄的恒星碰撞时,它受到的破坏将远小于后者,正如一发铁弹击中西瓜,西瓜将被打碎,而铁弹却毫发无损一样。上世~70-80年代,我与同事Shaviv Regev(当时均在特拉维夫大学,现在则在海法特克里昂的以色列理工学院)首次研究了类日恒星与密度大得多的恒星(例如白矮星)之间的迎面对撞。这样的碰撞将使类日恒星灰飞烟灭,然而密度比类日恒星大1000万倍的白矮星则可安然无恙地全身而退,只不过是其最外层略微变热了一点而已。除了表面的氮丰度异常外,白矮星几乎没有表现出任何变化。

我与海法大学奥拉姆分校的Regev、弗吉尼亚大学的NoamSoker以及太空望远镜科学研究所的Mario Livio对类日恒星与白矮星的擦边碰撞所进行的首次模拟表明,在这样的碰撞中,白矮星就不那么容易掩盖其行踪了。被碰撞所瓦解的类日恒星可能形成一个大质量的圆盘绕着白矮星作轨道运动。迄今尚未证明存在这样的圆盘,但情况有可能是天文学家把这些圆盘错当作星团内质量传递的双星了。

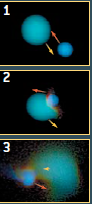

当互相碰撞的两颗恒星具有相同的类型、密度与大小时,将会发生一系列完全不同的结果。上世纪70年代初,G. W. Cameron(当时在Yeshiva大学,现在在亚利桑那大学)与美国航空航天局戈达德空间研究所的G. P. Seidl首次模拟了两颗类日恒星碰撞的情况。当这两颗最初是球形的恒星对撞时,随着其重迭的部分逐渐增大,它们便开始互相压缩,并使对方变成半月形。温度和密度绝不会上升到使毁灭性的热核反应开始发生的程度。占总质量百分之几的物质将沿着与恒星运动路线相垂直的方向喷出,而其余的物质则互相混合在一起。大约一个小时之内,两颗恒星便融为一体,成了一颗恒星。

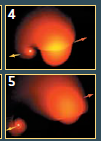

两颗恒星碰撞时,其轴线多少有些错开的情况要比不偏不倚正好迎面对撞的情况多得多;此外,碰撞的两颗恒星的质量有些差异的情况也比质量完全相当的情况多得多。瑞士伯尔尼大学的Wil1yBenz、西北大学的A. Rasio Vassar学院的C. Lombardi及其合作者已经仔细地考察过这种较普遍的情况(即两颗质量有一定差异的恒星的偏心碰撞)。我们将看到两颗恒星跳起一场令人赏心悦目的求偶舞蹈,其结果是两颗恒星永久结合在一起。

由此形成的天体与孤立的恒星(例如太阳)有着根本的差异。孤立的恒星没有任何办法补充其最初所拥有的燃料;它将何时寿终正寝是命中注定了的。恒星的质量越大,它的温度就越高,其燃料耗尽的速度也就越快。给定某一恒星的颜色(它是衡量恒星温度高低的指标),我们就可以通过对能量产生过程的计算机模拟,以相当高的精度预测其寿命。但是聚合的恒星并不遵循上述规则。在恒星碰撞期间,气体层的混合可以向恒星的内核注入新鲜的氢燃料,起到一种使恒星重振雄风的效果,就如在一堆即将燃尽的篝火上添枝加叶一般。此外,这样形成的天体由于比它的两个先辈都重,因此它的温度更高,颜色更蓝,也更明亮。观测这颗恒星的天文学家如果依据其颜色和亮度来推断其年龄,就将误入岐途。

例如,太阳的总寿命为100亿年,而一颗质量相当于太阳两倍的恒星,其亮度将为太阳的l0倍,但寿命只有8亿年。因此,如果两颗类日恒星在它们漫长一生的中年时结合在一起,那么它们将形成一颗炽热恒星。此恒星刚一问世其年龄就已达50亿岁,但如果只观察其外貌,它的年龄无论如何也不应该超过8亿岁。这颗大质量的聚合恒星的余生还有多长,取决于在碰撞时有多少氢燃料被注入了它的核心。通常这颗恒星的寿命远短于其双亲的寿命。即使在寿终正寝之时,此恒星的表现也不同凡响。它死亡的过程是先通过膨胀而变成红巨星,随后变成行星星云,最后坍缩成白矮星,此时它将比其他具有类似质量、但年龄更大的白矮星要热得多。

蓝歧星的奥秘

在一个球状星团中,大质量的聚合恒星显得与众不同。球状星团的所有成员延生于大致同一时期,它们的温度与亮度演变过程也基本上是同步的【参见本刊2001年第8期《揭开恒星年龄之谜》一文】。但是聚合恒星却特立独行,它看起来显得异常年轻;当与它具有相同亮度和颜色的其他恒星消逝之后,它还依然健在。恒星碰撞理论所作出的最令人信服的预测之一,就是指出这类恒星存在于密集球状星团的核心。

巧合的是,华盛顿卡内基学会的R. Sandage在上世纪5O年代初发现,球状星团中存在一些异常炽热而明亮的恒星,称为蓝歧星(blue straggler)。关于蓝歧星的起源问题,多年来天文学家已经提出了十几种理论。然而直到过去10年中哈勃太空望远镜才找到了强有力的证据,证明蓝歧星的起源同恒星碰撞有联系。

1991年,我和当时在太空望远镜科学研究所的Paresce和Meylan发现,杜鹃座球状星团47的正中区域有为数众多的蓝歧星,而这里正好是恒星碰撞理论预测蓝岐星应该大量出现的地方。6年后,我与太空望远镜科学研究所的David Eurek以及Villanova大学的A. Safer对某一球状星团中一颗蓝歧星的质量进行了首次直接测量。这颗蓝歧星的质量大约为同一星团中质量最大的正常恒星的两倍——如果该蓝歧星是通过恒星聚合而形成的话,那么这正好是它的预期质量。Saffer和他的同事已经发现,另一颗蓝歧星的质量相当于该蓝歧星所在星团中任一正常恒星质量的3倍。除了碰撞融合,天文学家尚不知道在这样的环境中还有什么其他途径能够产生如此之重的天体。

目前我们正在测定数十颗蓝歧星的质量和自转。与此同时,观测天文学家也在寻找恒星碰撞的其他预期效应。例如,加利福尼亚理工学院的Djorgovski及其同事注意到,球状星团的核心区域附近显然缺少红巨星。红巨星的横截面为太阳的数千倍,因此对于恒星碰撞来说它们是异常大的靶子。如果我们假定存在恒星碰撞的现象,那么红巨星的稀少就可以得到顺理成章的解释——碰撞将刮走红巨星的外层,从而使它们变成另一类不同的恒星。

诚然,所有这些证据都属于间接证据。要想获得确凿的证据,难度就大得多。在银河系的150个球状星团中,恒星碰撞的平均间隔时间约为1万年;而在银河系的其他区域,碰撞的平均间隔时间为数十亿年。除非我们运气奇佳,否则我们不可能碰到一次直接的恒星碰撞发生在距地球足够近的地方(例如数百万光年以内),使现今的天文学家凭借目前的技术能够目击到这一碰撞。对恒星碰撞的首次实时探测可能来自于目前正在开始进行观测的引力波天文台。两个具有恒星质量的天体的密近会合将导致时空连续体发生畸变。如果发生碰撞的是黑洞或中子星,那么这一畸变信号将特别强【参见本刊2002年第7期《捕捉神秘的引力波》一文】。这类事件一直牵涉到与伽玛射线暴有关的能量剧烈释放【《科学美国人》编者注:本刊即将刊登一篇详细论述伽玛射线暴的文章】。

业已证明,恒星碰撞对于了解球状星团及其他天体至关重要。计算机模拟提示,星团的演化在很大程度上是由紧密结合在一起的双星系统控制的。这些双星系统与整个星团交换能量和角动量。随着近距离碰撞把恒星一个接一个地甩出去,星团可能会完全烟消云散。新泽西州普林斯顿高级研究所的Pier Hut与加拿大安大略省麦克马斯特大学的Alison Sills认为,恒星的动力学特征及演化过程通过微妙的反馈环彼此调节。在恒星碰撞研究领域,新近引起人们关注的又一问题是,当两颗恒星密近会合时,它们的行星的命运如何。纽约市美国自然史博物馆的R.Hurley所作的数字模拟表明,这些行星的结局通常是相当不妙的。它们可能被其母恒星或同一行星系统的其他行星吞食掉,也可能脱离母恒星而在星团中游荡,甚至可能被逐出星团,跑到星际空间四处流浪。太空望远镜科学研究所的Gillfland及其同事新近通过哈勃太空望远镜所作的观测表明,与太阳系邻近的球状星团中的恒星确实没有木星这样大的行星,天文学家对这一现象的原因尚无确切的了解。

尽管还存在悬而未决的问题,这一研究领域的进展仍然令人吃惊。恒星碰撞的想法曾一度被认为是荒谬的,而现在它却成了天体物理学许多领域的中心问题。表面上宁静详和的星空,掩盖着一个充满难以想象的暴力和破坏的宇宙。每小时都有上千对恒星在这里或那里相撞,但是后头肯定还有好戏。新技术或许很快就能让天文学家对这类碰撞进行直接和常规的探测。我们将能够看到某些恒星在碰撞过程中惨烈地死于非命,而另一些却如凤凰涅檗一样在碰撞中获得新生。

【武晓岚/译 ;曾少立/校】

增大恒星平碰撞几率的几种形式

蒸发

球状星团中的恒星像一大群蜜蜂一样四处乱闯,偶尔有三、四颗恒星会彼此靠近。它们的密近会合将使能量重新分布,并可能将其中一颗恒星完全甩出星团。剩下的星团成员将更加紧密地挤在一起。等到有足够的恒星被甩出星团以后。剩下的恒星便开始互相碰撞。这一过程通常在数十亿年的期间内发生。

引力聚焦

在宇宙万物的布局中,恒星是很难彼此撞上的。每个恒星只扫过非常狭窄的一段空间区域.乍看起来这样的两个区域互相重叠似乎是不可能的事情。但是引力可以使接近恒星的天体的路径偏折.从而使恒星被碰撞的可能性增大。因此从效果来看.每颗恒星实际扫过的区域相当于恒星本身尺度的许多倍,从而大大增加了这些区域互相重叠的可能性,也就是增大了恒星碰撞的可能性。

潮汐捕获

与正常的恒星相比,黑洞或中子星更是小得难以被其他天体撞中的靶子。但是它们可以施展强大的潮汐力.迫使经过它们旁边的恒星改变形状。这种畸变可以起到耗散能量的作用.使这两个天体进入彼此绕对方运行的轨道上。随着接二连三的密近会合不断地耗散越来越多的轨道能量。这两个天体最终发生碰撞只是迟早的事。

恒星碰撞大检阅

恒星有7种基本类型,其中黑洞的密度最大,而超巨星的密度最小。太阳属于主序星。上表列出了各类恒星之间28种不同组合的碰撞结果。在许多情况下,一次碰撞可能产生一种以上的结果,具体结果与碰撞速度、角度及其他参数有关。本表所列出的结果基于恒星在中等速度下发生深穿透碰撞这一假设。下面示出了两种这类碰撞的过程。

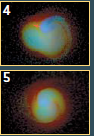

白矮星撞上红巨星

白矮星需要花1个月的时间来穿透庞大的红巨星。当它冲出红巨星时不但本身毫发无损,而且还顺手牵羊地拐走了红巨星的部分气体。然而红巨星却落得个分崩离析的下场,只是它的核t依然完好,并变成了另一颗白矮星。[读者可上网观看描述这一碰撞的完整电影,网址:Www.ukaff.ac.uk//movies/coilison.mov]

主序星撞上主序星

这几幅画描述了两颗质量不等的正常恒星发生偏心碰撞的过程。体积较小的那颗恒星质量较低。但密度较大,因此它在碰撞中能支持较长的时间不受破坏。历经一个小时后这颗较小恒星钻进了较大恒星的内部,结果是形成了一颗迅速旋转的恒星。在这一过程中部分质量被抛进了深空。【读者可上网观看描述这一碰撞过程的完整电影,网址:www.sciam.corn】

太阳被一颗白矮星撞上后造成的后果堪称骇人听闻。此时太阳将像一颗巨型热核炸弹一样猛烈爆炸,粉身碎骨,留下一团气态星云。而臼矮星则逍遥自在地忙着继续赶路.顺便还劫走了约百分之几的太阳物质.使其形成一个围绕白矮星旋转的盘。地球在这场飞来横祸中得以侥幸生还,但它的海洋及大气被蒸发得一干二净。由于不再有一颗中央恒星把大家团结在一起;太阳的行星们只得自谋出路,各奔东西,飞进茫茫的星际空间.开始了它们在银河系里毫无生气的流浪生涯。

请 登录 发表评论