利用计算机算法迅速地把陶器碎片拼凑起来。

把分割成1000块的落基山拼图板拼凑还原还不够令人头疼吗?那么想想你在既不知道落基山是什么样子,也不知道是否所有碎片都在你手中的情况下要完成这幅拼图该有多难。不过且慢,如果这些碎块其实分属几幅不同的拼图,情况又会如何呢?假如这个问题再难一点,碎片是三维的,而且已有4000年历史之久,你还能搞定它吗?

这就是考古学家们在发掘出已经破碎成许多块的杯子、碗和其他容器时所面临的问题。把这些碎片拼凑复原可以为我们提供相关古代文化的关键线索,但复原的过程可能要耗时数月之久。

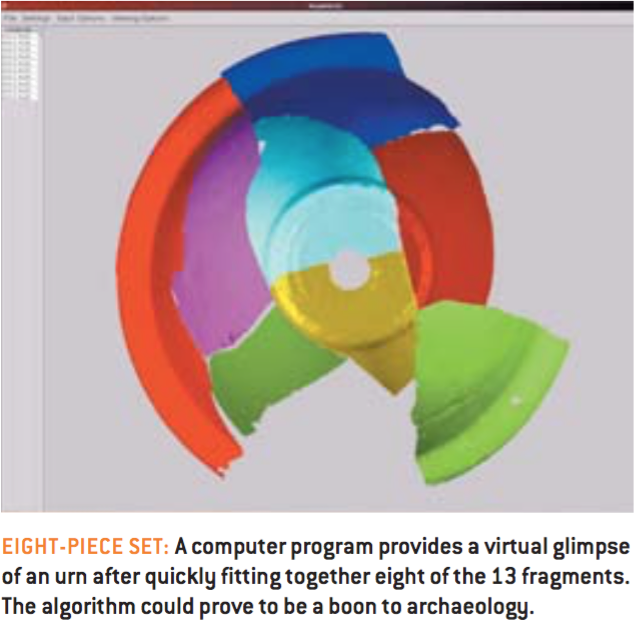

最近,布朗大学的计算机视觉工程师Andrew R. Wilis和David B. Cooper发明了一个程序,一件原本碎成13块的陶器即使只剩下10块,利用该程序也可以在不到两小时的时间里完成拼合与模拟。近20年来,研究人员一直在构想拼合二维拼图并比较三维数据集的种种方法,但Willis与Cppper最先把碎片匹配这一领域的进展与陶器拼合中的形状模拟结合起来。他们之所以取得这样的进展,应归功于提出这一设想的布朗大学考古学家Martha Joukowsky。

在复原一件陶器时,考古学家首先要根据颜色、弯曲程度、厚度及团等对陶器碎片进行清理分类。宾夕法尼亚大学考古学家Joyce C. White解释说,考古学家据此“凭感觉设法把这些碎片拼起来,试图弄清哪块碎片能同另一块碎片对上号。”

Willis宣称,对于工程师来说,“为了从碎片中拼凑出一件陶器来,需要解决对所有碎片进行比对这一令人望而生畏的组合学问题。”他又说,“此任务之所以艰巨,是因为碎片可以在任何一条边上的任何一段进行吻合比对,而两条边彼此间的相对取向可以有无穷多种情况。”奥妙在于要让计算机像人那样“观看”碎片并作出直观的推断。Willis和Cooper发明的一种算法可以把各个具体的直观比较点转换成可以计算的数学差异。

这个程序适用于对陶器碎片的三维图像扫描。为了重新拼凑出一件陶器,研究人员根据各种碎片组合相配的程度(也就是它们的边缘吻合的程度以及整个表面的几何形状的一致程度)来给这些组合评分。Willis指出,“你把两块碎片拼在一起后,所得到的表面看起来应该像是从陶工旋盘上做出来的东西。”该程序反复尝试各种新的组合,并把对这些组合的评分存储起来,从而得到一组与真正的陶器相似概率最高的碎片。近年来计算能力的提高使得评分和比较等操作能够相当迅速地完成,但重构仍然可能要耗费大量时间,因为缺失的碎片使计算机必须推断陶器的总的形状。

Wilis和Cooper希望将来这个程序能用于复原其他多种考古遗物。Cooper说道,“我们希望最终能仅仅根据考古遗址获得的测量结果复现整个遗址,包括雕像、柱顶等等。”

虽然这项研究成果堪称重构领域的一项突破性进展,但许多未解之谜依然只有靠科学家自己去揭开谜底。White解释说,“考古学讲究的是全面掌握某个问题的来龙去脉。根本没有什么无所不能的魔法。虽然理论上计算机常常大有用武之地,但有时它只不过是帮助你更好地运用自己的大脑而已。”

郭凯声/译 赵庚新/校

请 登录 发表评论