这艘沉船静静地躺在165英尺(约合50米)深的海底,直到1900年才被采集海绵的潜水员发现。当时的潜水装备,不过是一个用长管同海面上空气相连的头罩。仅仅为了接近已经腐朽的船身,潜水员们就做出了艰苦卓绝的努力,甚至还付出了一人身亡,两人瘫痪的巨大代价。

随后,它又等待了70多年。1976年,雅克·库斯托(Jacques Cousteau)及其团队使用普通水肺(SCUBA,即自携式水下呼吸器——Self-contained Underwater Breathing Apparatus的缩写)对沉船地点进行了考察。他们大部分的水下时间都被十分缓慢的上浮过程占用了,因为只有这样,才能避免“潜水病”(在快速上浮减压的过程中,身体里的氮气迅速膨胀,会导致神经损伤甚至死亡)的发生。所以每次下水,留给潜水员们在海底工作的时间只有宝贵的几分钟而已。

2014年10月,乘着一艘借来的船——“彼特罗斯·伊罗”号(Petros Iro),探险家菲利普·肖特(Phillip Short)组织了对安提凯希拉沉船的新一轮考察。这一次,他们的装备已经是“鸟枪换炮”了,使用的是一种名为“闭路循环呼吸器”(closed-circuit rebreather)的、带有多个气瓶的计算机化呼吸系统。这种装置能降低氮气在身体组织内的聚集速率,大大延长了潜水员在海底逗留的时间。在需要上浮之前,他们可以在沉船处连续工作一个半小时。不过,水下工作这么久后,返回水面的过程仍然需要缓慢进行。为了在计划中的数个上浮停顿阶段不至于无聊,肖特甚至随身携带了一本杂志。在为期两周的潜水考察中,肖特和其他探险家发现了各式各样被沉积硬壳包裹的文物,其中包括双柄瓷罐,还有一根7英尺(约合2.1米)长的青铜长矛。

在肖特他们进行数次潜水考察后,美国伍兹霍尔海洋研究所的爱德华·奥布赖恩(Edward O’Brien)测试了一项更为独特的技术。在希腊海军舰艇“西蒂斯”号(Thetis)上,他爬进了一部亮闪闪、肌肉感十足的金属外壳,名为“Exosuit”。穿上这个东西,他看起来就像是钢铁侠和巴斯光年的结合体。早晨10:40,阳光灿烂,他从“西蒂斯”号上被放入海中,并潜入200英尺(约合60米)深处紧邻沉船的位置。这套服具的内部维持着水面大气压,让潜水员可以在水下停留很长时间;潜水结束后,还可以立即返回水面,不需要在上浮过程中停顿——或看小说。“完全感觉不到水压和水深的影响!”回到船上后,奥布赖恩兴奋地欢呼道。“除了光线更暗些,200英尺深和50英尺(约合15米)深,没觉得有什么区别。”

肖特和奥布赖恩使用的这些设备,代表了当今可供海洋科学家们使用的众多功能强大的新技术。他们迅速、巧妙地利用其他专业领域的革新技术,增强了自身的海下探索能力。例如,“Exosuit”本来是为那些需要钻过数英里长的下水道的检修工人设计的,而现在,J·F·怀特承包公司(J. F. White Contracting)成功地将它转化成了海洋考古的新设备。

以前,许多具有考察价值的水下古迹都显得“可望而不可及”。而现在,它们不仅“可及”,而且考察速度也得到了大幅提高。就在不久之前也许要花几年时间才能获得的发现,现在数周就能完成。例如被淹没的希腊帕夫洛彼特里(Pavlopetri)——迄今为止发现的最古老的水下海滨城镇遗址。

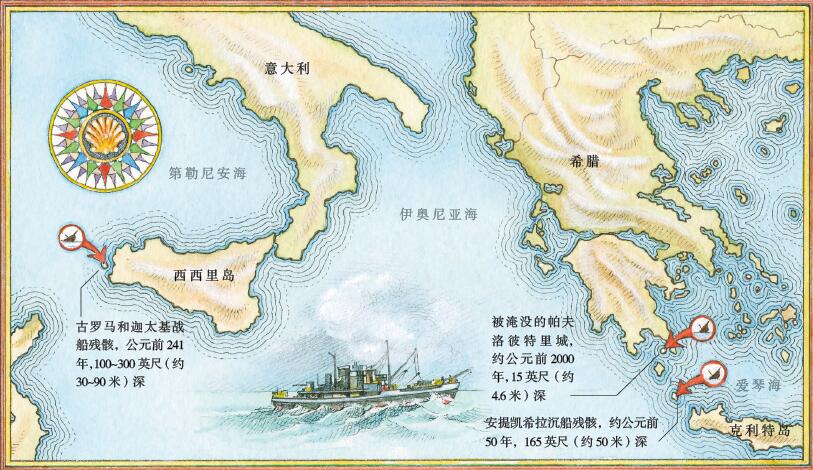

在水面之下仅仅数英尺处,潜水员们推着光学测绘仪来回穿梭,拍摄了数千张三维数字照片。用软件将它们拼接在一起后,就显示出了淹没在水下的房屋、街道、集市和墓地,构成一座完整的、4 000年前的海滨城镇。此外,还有意大利西西里外海的埃加迪群岛附近(Egadi Islands,位于西西里岛西岸近海12千米处),那里是公元前241年第一次布匿战争(Punic War)中最后一次战役的战场。交战双方——古罗马和迦太基都有大量船舶沉入了海中。通过声纳扫描,已经确定了十多艘沉船的位置;利用强壮却不失灵活的夹钳,潜水机器人还发掘出了许多当时的武器并带出水面。

在安提凯希拉,我同潜水员和探险队员们相处了一个多星期,和他们一道在船和海岸间来回奔波。一天傍晚,海风轻拂,在码头上方悬崖边的一间储藏室里,负责这次发掘工作的伍兹霍尔研究所的海洋考古学家布伦丹·福利(Brendan Foley)接受了我的采访。在他身后的墙上,挂着最初几天发掘中获得的“战利品”——一张放大打印出的发掘现场的首幅地图。“我们正处于一个新时代的开端,”他对我说。

“我们能更快、更精确地覆盖面积更大的区域。而且要记住,”他继续说道,“同陆地上不断被盗取、劫掠和重建的古迹遗址不同,沉船就像是被冻结在时间里的考古现场。”例如,青铜雕像在过去经常被熔掉来制造大炮;但是在海床上,它们完好无缺地被保存了下来。现在,博物馆里收藏的最完好的古代雕像,大多都来自海底,而非陆地。

对于沉船来说,时间仿佛凝固了,而沉船中的那些文物,也因此在数千年里未曾被染指过,这些海底文物是我们了解古代社会、文化和科学的宝贵资料。现在,实现这一美好设想的可能性更大了。“在海洋考古活动中,水下工作曾是个难题,” 帕夫洛彼特里考察的组织者之一,英国诺丁汉大学考古学家乔恩·亨德森(Jon Henderson)介绍说,“而(现在)这不再是问题了,我们已经解决了它。”

海底自动测绘

这些强大的新技术,让人们得以提出更宏伟的设想。其中之一是,利用少量的自动潜水机器人,以较快的速度,对整个待考察的深海海床区域进行测绘。举例来说,福利希望绘制出从克里特(Crete)岛到希腊本土之间整个爱琴海的海底图。在过去5 000年里,该区域一直都是繁忙的海上交通要道。对装备着声纳的潜水机器人来说,发现这片海底上的宝藏应该不是问题。在一次实验中,仅仅用了10天,福利就发现并确认了10处可能的沉船地点,并对它们进行了摄影。

过去,对那些有可能进行发掘的地点,海洋考古学家不得不手动对其进行绘图,费时费力。他们需用卷尺和带线绳的木框绘出网格,标明目标可能位于的地点,以及它们彼此之间的联系。一旦水深超过100英尺(约合30米),测绘和发掘都会举步维艰,因为在那种深度下,潜水员的每次下潜只能换来几分钟的工作时间,过后就必须再次上浮。

在安提凯希拉附近的一艘普通船只上,奥斯卡·皮萨罗(Oscar Pizarro)领导着澳大利亚悉尼大学的一队工程师,从船尾将一部看似两颗黄色“鱼雷”连在一起的潜水机器人放入了清澈的爱琴海水中。随后,他们让机器人自由行动,一路潜到海底。这部名为“天狼星”号(Sirius)的自动水下设备能遵循预先设计好的任务程序自行工作,不需要人工操控。“天狼星”号首先下潜到沉船上方10英尺(约合3米)处,随后像收割机收麦子一样进行了40次平行的逐行往复运动。利用频闪灯照明,它携带的立体相机拍摄了大量海底照片。在GPS信号的帮助下,这部潜水机器人能确定自身的位置,误差在3英尺(约1米)以内。但是,通过分析来自每幅图像的数据,结合机器人自身的速度、深度和航向,它对每一块岩石、斜面和突起的位置信息的描述要精确得多,因为所有获得的要素都被用来进行修正和调整。比方说,如果一幅图像中显示一块岩石后面有阴影,那么从另一角度拍摄的另一幅图像就被用来补上那块阴影。

虽然,一次持续3小时的扫描作业,再加上后续若干小时的计算机分析,就足以获得古老沉船的全貌了,但是该研究组仍然额外进行了两次扫描来获取更高的精度。最终的合成图像包含50 000张单独照片,每一张的分辨率都达到了小于1英寸(约合厘米级别)的水平。此外,这幅图像还是三维的,能斜着从侧面看。

该研究组的成员斯蒂芬·威廉斯(Stefan Williams)介绍说,几年前别处进行了一次类似规模的测绘,花了一个多月的时间才完成;而现在他们在一周时间里就进行了三次。

新型闭路循环呼吸器

一旦测绘完成,潜水员就能下潜到感兴趣的某一特定地点进行详细考察,需要的话还可以对其反复考察。1900年成功到达海底的那些采集海绵的潜水员,只能在沉船处停留3分钟。即便时间如此短暂,他们仍然打捞出了一部古老的模拟计算机,人们称之为“安提凯希拉机器”(Antikythera mechanism)。深海潜水是一项危险工作,因为巨大的水压会将人体组织内的气体,压缩到只相当于通常体积的一小部分。人体组织细胞会自动利用潜水员从气瓶中吸进的气体来对抗压力。这意味着身体内将充斥着超量的空气,而空气的主要成分为氮气。在水下呆的时间越久,人体内充斥的气体就越多。

最大的威胁是,当潜水员开始上浮时,身体组织中的气体会释放并膨胀,就像刚打开盖的碳酸饮料瓶中冒出大量气泡一样。所以,潜水员上浮时一定要很缓慢,让气体缓缓释出;如果气体释放得太快,就会在血液中形成气泡,阻碍毛细血管中的血液循环,进而严重损伤神经和器官。尤其是体内的氮气,最为麻烦。

在狭窄拥挤的潜水母船上,肖特把身体弯来扭去,费力地试图穿上一套大小相当于普通水肺潜水装置两倍多的新型潜水装备。与普通水肺潜水装置使用简单的单一金属气瓶不同,新型闭路循环呼吸器从潜水员背上的两个气瓶中取气。其中之一存着氧气,另一个里是三种气体(氦气、氧气和氮气)的混合物。闭路循环呼吸器收集潜水员呼出的废气,剔除其中的二氧化碳,随后注入氧气来补充被潜水员消耗掉的部分。软件会监测氧气水平,并在潜水的不同阶段实时配出比例恰当的混合气体。

每天到了傍晚,还需要花1小时来对这套高科技装备进行拆卸、清洗和重新组装。不过,肖特承认,“自己已经完全沉迷于这些装备了。它们用着正合适,”他一边跪在气瓶和控制它们的腕上计算机旁摆弄、整理着,一边接着说,“当所有设备都工作正常时,没什么问题。不过,还是必须做好准备并时刻警惕着,一旦有什么情况——比方说部分电子器件出了问题,就要及时应对。这就是为什么潜水员需要接受训练,目的是学会正确应对紧急事件。”

7英尺长的古代长矛

在早期潜水探索中,人们就在使用一种科技含量虽不很高却十分有用的装置——水下金属探测器了。经过了2 000年,沉船的木质结构已经基本朽烂不见,大部分文物也被埋在沙子和沉积物下面,而且它们中的许多都已经“硬壳化”——被碳酸钙和其他矿物质包裹,看起来就像白色的大石头。

同在陆地上的用法一样,魔法棒似的探测器发现金属物体时会发出鸣叫声。在安提凯希拉考察的最初几天里,潜水员们探测到了数个强烈信号,并将涂成黄色的石头放在旁边来标记这些重点地区,为随后的进一步搜寻定位。

接下来几天,考察队不幸被30英里/小时(约合48千米/小时)的强风和8英尺(约合2.5米)高的海浪困在了船上。待到终于风平浪静后,潜水员亚历克斯·索蒂里乌(Alex Sotiriou)立即返回了那些标记地点开始进行发掘。这时,水下环境终于开始显示出其优势的一面来了。在陆地上,发掘现场的干土往往很坚硬,所以陆上考古学家需要先用铲挖,再用小铲刮,最后再用刷子一点点地小心移除周围的泥土,以发掘出文物。但在海底,“地面”是软的,潜水员用手就能很容易拂去。挖沟也不是什么难事,用抽吸软管就能吸走碍事的淤泥和沙子,并倾倒至别处。用手套轻轻那么一拂,索蒂里乌就抹掉了几英寸厚的淤泥。再一拂,一只青铜长矛的末端便显露了出来。他沿矛柄继续发掘,最终发现了大矛尖。从头到尾,这根完整的长矛有7英尺(约2.1米)长。

队里的考古学家认为,作为武器来说,这根长矛显得太重了。所以,它很可能是一座巨大青铜战士雕像曾经握着的武器,它的“主人”应该仍被埋在发掘现场。潜水员还带回了一只约1.5英尺(约合半米)高的红色陶罐,很可能是当时盛装葡萄酒的容器。此外,他们还发现了一只用于穿套船上缆绳的青铜环,以及罗马式睡床上的两个装饰环。潜水员用手提袋将小物品运了上来。对于像那根长矛一样的更大物品,他们用呼吸气瓶为随身携带的软管充气,再把充好气的管子绑到物体上,小心地让物体上浮到水面并运到船上。

然而,最诱人的发现却在600英尺(约180米)开外。由于距主沉船地点太远,潜水员认为这里是另一艘沉船,或许它当时正和第一艘船一起航行。在那里,他们发现了第二个船锚,一段可能来自船舱底部水泵的铅管,以及一堆看起来原封未动的罐子。通过这些罐子的外形和上面的标记,可以判断它们应该来自4个港口:帕加马(Pergamon)、以弗所(Ephesus)、科斯(Kos)和罗得(Rhodes)——这四种罐子在主沉船处也有发现。

当最终在岸上确认了罐子的产地后,希腊水下文物古迹管理局的考察负责人塞奥托基斯·西奥杜卢(Theotokis Theodoulou)十分兴奋,他声称:“这里仍然埋藏着很多秘密,为了探寻它们,我们还会回来进行多次考察发掘。”

“钢铁侠”下海

如果真要进行新一轮考察的话,一项最热门的新技术可以进一步提升发掘速度。它就是在这次安提凯希拉水下考察活动中测试使用的“Exosuit”。

被大风延误了两周后,2014年10月7日,奥布赖恩钻进“Exosuit”,被悬吊在“西蒂斯”号的甲板外,通过缆绳被缓缓放下,最后没入波涛之中。这套由Nuytco Research公司研制的潜水服具首次用于考察任务。“海中首秀!”它的所有者,J. F.怀特承包公司的吉姆·克拉克(Jim Clark)欢呼道。

奥布赖恩入水后,操控员释放了线缆,让他自己下潜到200英尺深处沉船附近的海底。在那里,奥布赖恩对这套潜水服具进行了充分测试。“Exosuit”有18个可活动关节,保证胳膊、腿和躯体的自然伸曲。根据需要,奥布赖恩还能做到跪下、斜躺在海床上、将身体弯曲等潜水员在工作时通常需要采取的多种姿势。

这种潜水服最令人激动的特性还不是其强度和灵活性,而是它能在整个潜水过程中,令身处其中的潜水员一直处于地面气压下——不再有压缩气体在身体里聚集,也就不存在潜水病的风险。

仅用了几分钟,奥布赖恩就上浮到了海面。回到甲板上,刚从潜水服中爬出的他站在栏杆旁对我说,与使用水肺相比,这次潜水的感觉截然不同。当天晚些时候,希腊海军军官福蒂斯·拉扎罗(Fotis Lazarou)再次穿着这套潜水服下潜到了200英尺深处。

在地面上,这套由金属及合成材料制成的潜水服具的重量超过了500磅(约合230千克);但在水中,它轻盈得就像一根羽毛,几乎自己就可以浮起来。它能在深至1 000英尺(约合300米)的范围内保持潜水员处于地面气压下,从而大大扩展了人们(在不乘坐深潜器的前提下)进行水下工作的深度范围。

考古学家已经在憧憬美好的未来——使用“Exosuit”搜寻之前从未被人类扰动过的大片海底世界,即在渔民的拖网深度(约300英尺,约合90米)以下的区域。在未来的水下考察中,这种潜水服具还将配备经特殊设计的抽吸软管,让潜水员一次就能进行数小时的沉船泥沙清除工作。研究人员希望,在预计于2015年进行的一项新考察任务中,能继续使用“Exosuit”在安提凯希拉进行考古发掘。

水下的古城

先前进行的数次考察,已经为安提凯希拉沉船的发掘做好了准备。不过,“天狼星”号潜水机器人的前身,其实是为了考察帕夫洛彼特里而研制的。这个淹没在古代拉哥尼亚王国(Laconia,位于伯罗奔尼撒半岛末端)南部近海10到15英尺(3到4.5米)深水下的古代城镇,于1968年被首次发现,但当时只进行了粗略的测绘及部分发掘。而这种潜水机器人正是用来测量该水深范围内海床上的异常结构。

2009年,考古学家乔恩·亨德森(Jon Henderson)领导的团队又对那里进行了一次详细勘察。工程师们在一部盒子似的框架上安装了两部高分辨率摄像机,由潜水员推着它们在海底遗址上方来回往复,逐行扫描。利用软件,结合该设备的移动速度和位置信息,数千张照片被拼合起来,一幅详尽准确的照片“马赛克”海底图就生成了——完全不需要用到线绳和卷尺。

这幅照片“马赛克”海底图是对那里海底情况的首次真实展示:这是一座整体占地面积超过2英亩(约合8 000平方米)的完整城镇,包括15座建筑以及之间的街道,可以看到堆满罐子的房间,还有墓地。通过对出土物品的年代测定,帕夫洛彼特里最古老的部分可以追溯到大约4 000年前。这是首座得到数字测绘和三维建模的淹没于水下的定居点。亨德森还请来了西蒙·克拉克(Simon Clarke),这位曾参与过《哈利·波特》系列电影制作的计算机动画专家负责后期处理。利用测绘数据,他制作了一个动画视频,来模拟步行或潜水游览这个古代城镇的情形。

古罗马-迦太基海战

另一个将最新技术应用于海洋考古探险的例子,是2005年到2013年间一系列对埃加迪群岛古战场的考察。

历史上,在很多年的时间里,迦太基古城(Carthage,位于非洲北部)都控制着非洲和今天的意大利之间的重要海上交通线。得益于使用固定在船艏的大型青铜冲撞角来撞击对方船壳,迦太基建造的大型划桨战船一次又一次击败古罗马船队。公元前241年,古罗马也建造了他们自己的撞击船队进行反击,约200艘古罗马战船对数百艘迦太基战船和商船发起了攻击。古希腊历史学家波利比奥斯(Polybius)将这次交锋描述为“历史上最激烈的战争”,但他并没有指明它发生的地点。

在西西里水下考古管理办公室的邀请下,意大利考古学家塞巴斯蒂亚诺·图萨(Sebastiano Tusa)和美国佛罗里达RPM航海基金会(RPM Nautical Foundation in Florida)的杰弗里·罗亚尔(Jeffrey Royal)开始着手搜寻这个战场。虽然古老文献中有线索表明,它就在勒瓦佐岛(Levanzo Island)东边不远处某地,但实际沉船的地点有可能散布在面积为100平方英里(约合260平方千米),深约300英尺的海床上。

乘坐一艘船壳上装有回声测深仪的研究船,图萨和罗亚尔开始了他们为期数年的往复搜寻。他们使用的“多波束声纳”(multibeam sonar)一次能发射500种不同的脉冲信号,发射频率可达每秒40次。根据从海床反射回来的声波脉冲,可以为一大片区域生成粗略的地形图。研究人员分析那些似乎表明某种物体存在的回声,就能辨识出分布的残骸,从现代的飞机到古老的船只。但是,这种方法对某一特定地点的探测精度还不是很高。

回到岸上进行大量分析后,这个考察队再次抵达现场。这回,他们带来了更加精确的声纳成像设备——扇形扫描仪(sector scanner)。科学家将它安装在一个三脚架上,从某个可能的沉船位置放入海底,以期在更近距离上获取更加清晰的声纳图像。虽然看起来犹如鬼魅,图像中的轮廓却更加容易识别。如果确定了某些物体比较重要,考察队就会放下一个携带相机的遥控潜水机器人去定位。通过视频连接,船上的队员能实时观看机器人在水下拍摄到的场景。如果他们发现了一个物体,就可以遥控机器人的机械臂,用安装在末端的夹钳试着将古物从淤泥中夹出,并带出水面。从古代沉船中打捞文物——这可以说是机器人的非主流用途。

然而,直到2010年搜寻期的尾声,图萨和罗亚尔才偶然发现了他们一直在寻找的东西:一个带有冲撞角的沉船残骸。在接下来的3年里,他们又发现了另外8艘带冲撞角的沉船,有些属于古罗马,有些属于迦太基。他们还打捞出了全部9个青铜冲撞角。这些角带有记号,可以证明它们的确属于海战发生的那个年代。此外,它们还让我们对这种当时的海战武器有了清楚直观的了解:它们被安装在划桨战船的船艏,正位于吃水线上;具有三个平置的宽刃,在攻击时用来割裂敌方船壳。

海洋考古新时代

海洋考古的科技含量正在迅速提高。装备有闭路循环呼吸器或“Exosuit”的潜水员,可以下潜到数百英尺深的水下,并停留数小时之久。此外,由母船操控或按预先设定好的程序自动工作的潜水机器人,能快速探测数平方英里,而非数平方英尺的区域面积,并且可以拍摄分辨率达英寸以下的数字图像。将来,探险家还能操控整体式水下机器人工作站,而不再需要花销巨大的水面母船和船员。伍兹霍尔海洋研究所的福利有一个宏伟的设想,他希望对整个地中海的海底进行测绘,并为数千艘沉船归类定位,从而为研究古代文化的多样性,提供独特的视角和丰富的考古资料。

在2014年秋季举行的一次海洋考古学会议上,罗亚尔还指出,层出不穷的新技术,大大降低了考察活动的成本和难度——现在,只需数千美元,科学家就能抵达考古现场,并获取令人震惊的文物三维影像。“更多的人,能在更多的地点从事这样的工作了,”他指出,“此外,由于经费来源有限,这也是海洋考古的必由之路。”

时间在海床上凝固,里面封存着航海先驱们的完整历史。现在,它们都不再遥不可及了。正如从偏远的安提凯希拉岛出海前,福利对我所说,“98%的海底都处于可探索范围内,这还是头一次”。

请 登录 发表评论