梅雷举目眺望,远处的洪水拍打着一道高耸的石灰岩墙,那里就是船队的目的地。其他装着粮食、木材和牲畜的船需要绕到城墙东面,在那边的城镇卸下货物,但梅雷的船队不用去那么远。他们在城墙北面靠岸,在这里,吉萨平原金色的岩床向下探入河流,形成一道天然的缓坡,十分便于工人们把石头搬往建设工地。

站在河边,梅雷能看到那座尚未完工的宏伟丰碑,在接下来的至少3800年里,它将是世界上最高的建筑。在即将成为胡夫陵墓的金字塔工地上,成千上万名工人将巨大的石块拖到指定的位置,然后反复检查校准。这座建筑已经快要完工了,顶层石块很快就会安放就位,整座金字塔将被闪闪发亮的图拉石灰岩完全包裹起来,尖顶上则是一块镀金的压顶石。

是谁为胡夫和埃及的其他法老修建了金字塔?他们为什么会将生命奉献给这项工作?希腊历史学家希罗多德(Herodotus)在公元前5世纪提出,金字塔的建筑者是组织严密的奴隶,他们的动力来自监工的鞭子。然而,近几十年来我们发现的其他文字资料表明,修建金字塔的工人主要是埃及的平民;但除此以外,他们的生活于我们而言完全是一片空白。考古学家只知道,这些工人得到的报酬很低,待遇比奴隶好不到哪去——他们半饥半饱、衣着褴褛,在鞭子的威慑下,将石头从船上卸下来,再用木制拖车拖到金字塔上面去。

现在,新发现(其中包括一份记录了梅雷及其船队活动的莎草纸账本)终于让我们有机会聚焦那些修建金字塔的工人——同时也让我们得以用全新的视角,来看待他们造就的丰碑。

考古人员在两个关键地点发现的古迹表明,金字塔的意义不仅仅是工程奇迹。修建这些伟大建筑的工人不是只会拖石头的苦工,而是能够航行数百英里完成贸易任务、从远方运回补给和建材的精英劳动者。修建金字塔让埃及得以发展出高度成熟的劳动组织体系和贸易网络,这套系统不光造就了伟大的建筑丰碑,还为埃及未来几个世纪的繁荣发展奠定了根基,并改变了后来的文明走向。

举世瞩目的丰碑

金字塔的修建并非始于吉萨平原。左塞尔(Netjerikhet)法老曾于公元前2650年至前2620年统治埃及,他修建了第一座金字塔。那座阶梯金字塔共有6阶,高约200英尺(1英尺约为0.3米),时至今日,吉萨以南约15英里处的这座丰碑仍“统治”着萨卡拉(Saqqara)的天际线。修建大金字塔的真正潮流始于埃及第四王朝的法老斯尼夫鲁(Sneferu),在公元前2575年至前2545年的执政期间,他修建了3座金字塔。

斯尼夫鲁去世后,他的儿子胡夫(Khufu,有时候又被称作基奥普斯,Cheops)继承了他的事业。要想超越自己的父亲,胡夫只有一个选择:修建更大的金字塔。他举世瞩目的丰碑很快就将崛起在吉萨平原的边缘,胡夫的野心造就了埃及最著名的遗迹——高481英尺(约146米)、宽756英尺(约230米)的吉萨大金字塔(Great Pyramid of Giza)。

胡夫奋斗的脚步并未就此停止。在金字塔东面,他又修建了一座祭庙,祭司们可在此与死去的法老交流,为法老献上冥界生活所需的供奉。祭庙两侧掘有巨坑,里面装着真实尺寸的船只,可能是为了让胡夫在冥界里航行。金字塔南面也有两个船坑,除此以外,祭庙南面还有3个较小的金字塔,用于安葬王室的重要女性。以上所有建筑排列在一起,蔚为壮观。

多年来,考古学家一直痴迷于金字塔的工程奇迹。专家估计,单单是用石头为大金字塔奠基,就需要26 000人。随着金字塔越建越高,塔面区域逐渐缩小,工地需要的人员也随之减少。工人如何搬运这些沉重的石头?学界提出了五花八门的理论。最主流的观点认为,当时的人们修建了一条内坡道,以便不断地把石头运往建筑更高处。不过,学者们的注意力过多地集中在建筑的工程细节,却忽略了金字塔更重要的意义,直至今天。

“乌鸦之墙”(Heit el-Ghurab)位于大金字塔东面半英里处,在这道高30英尺的古城墙旁,马克·勒纳(Mark Lehner)与访客握手并热情地用阿拉伯语问候。在梅雷的年代,这道墙应该伫立在镇子(这座镇子也被称为“乌鸦之墙”)的北面。今天,随着尼罗河的东移,拍打古墙的不再是当年泛滥的河水,而是开罗市城市扩张的“浪潮”。古墙对面,开阔的沙漠一直延伸到开罗市不羁的天际线的脚下,人们拍摄金字塔照片的时候喜欢朝向那边,留给乌鸦之墙的只有背影。长期以来,考古学家也忽略了乌鸦之墙——如楔子般横亘在吉萨平原的陡坡与扩张的城市之间的广阔沙地。

勒纳是美国芝加哥大学东方研究所的埃及学家(Egyptologist),同时也是位于美国马萨诸塞州的古埃及研究协会(Ancient Egypt Research Associates)的负责人。1988年,为了一个清晰的目标,他来到了这里。勒纳意识到,吉萨金字塔的神秘之处并不在于如何切割、堆砌这么多巨大的石块,而在于完成这些工作的人。“这里随处可见人类留下的痕迹,”他说,“而那些人在哪里?”于是他来到乌鸦之墙,寻找消失的人们。

勒纳有一半时间待在位于开罗市的家里,另一半时间则留在乌鸦之墙。今天,他穿着适合野外工作的蓝牛仔裤、工装背心和一双沾满尘土的靴子,戴着宽檐帽,这些衣物上都沾着沙子。勒纳拥有一种亲切而权威的气质,看起来他在当地相当有名:一整天里总有路人时不时冲他大喊,“马克博士!”希望借此吸引他的注意。他和一个女人说了几句话,随后女人打开一道铁门,勒纳领着我们走进古城。

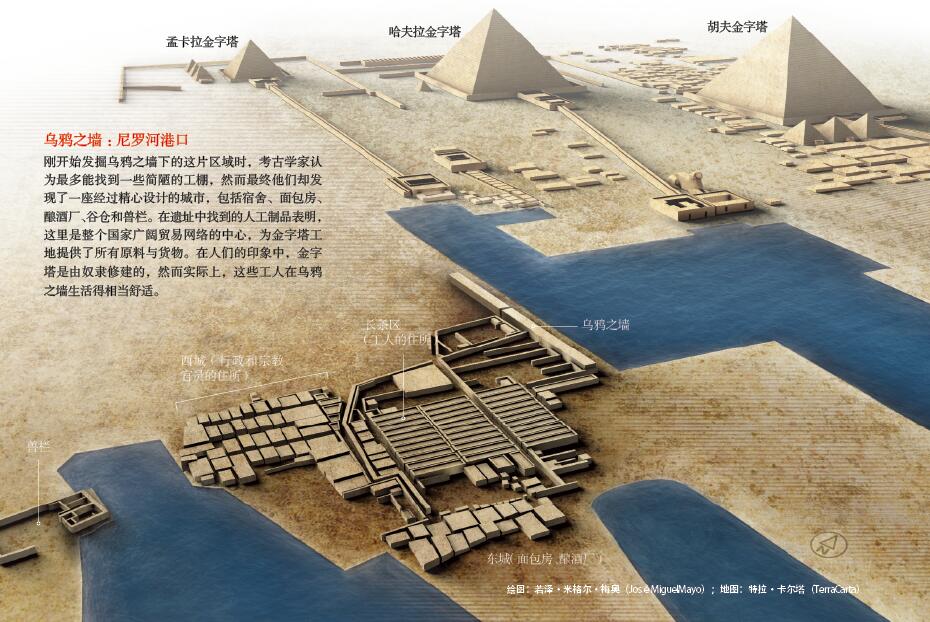

发掘工作刚开始时,勒纳和团队觉得最多能挖出简陋的营地——几座没有明显特征的建筑,每天晚上,地位低下、穷困潦倒的苦工在这里胡乱睡一觉,天亮后又迈着沉重的脚步去金字塔工地,继续拖曳石块。然而出乎意料的是,他们找到了一些复杂得多的东西——一座由胡夫政权精心规划过的城市。在古墙旁边,发掘者发现了工人的住地,勒纳将这片区域命名为“长条区”(the Gallery Complex),因为这里分布着一些狭长的建筑,建筑之间有街道分割。每座建筑里都有炉子和可供20人——一个小组的人数——睡觉的平台,此外还有一个单独的房间,可能是给监工住的。

泥砖砌成的墙壁指示出了这些建筑曾经矗立的地点;也许是风沙的侵蚀,现在这里只剩下高约2英尺的断壁。长条区南面是面包房和酿酒厂,研究人员在废墟中找到了烤面包的炉子和啤酒罐子。面包房南边有一座大型建筑,旁边有一处储存粮食的仓库,还有一道封闭的围墙,可能是圈养牲畜的兽栏。面包房西边则是一片屋宇宏伟的区域,根据这里的垃圾堆,我们判断该区域的居民进食大量昂贵的牛肉;附近发现的陶封上印着高官的头衔,这些迹象表明,该区域应该是城市统治者的住所和办公场所。

考古学家估计,乌鸦之城大约有6 000位居民,梅雷的团队及城里其他居民的生活,与奴隶相去甚远,实际上,他们过得相当舒适。考古发现表明,经过一整天辛苦的卸货,金字塔建造者们会回到城里用餐。

烤面包与酿啤酒的香味会飘得老远,提前向人们预告当晚的菜单。菜单上应该也有肉类——工人吃的可能是羊肉,牛肉则属于工头。特制的船用陶质容器残骸表明,他们可能还有从地中海东岸黎凡特地区(Levant)运来的橄榄油,这种调味品极其珍稀,大部分埃及人无缘得见。

胡夫法老为何对乌鸦之墙和这里的居民如此慷慨?在建造金字塔的年代,沿着城市北面和东面流过的尼罗河造就了这片富庶之地。勒纳相信,乌鸦之墙不是胡乱搭建的“工棚”,而是尼罗河上的重要港口城市,连接着运送建设金字塔所需一切物资的广阔贸易网络。

这些物资可远远不只是石头,还有工人的大部分食物、衣物以及建筑工具,甚至还有来到乌鸦之墙的祭司和工程监管人员拥有的奢侈品。这座城市对金字塔的建设至关重要,那些工人本身也是珍贵的资源。他们不光会从图拉运送石灰岩,还能航行更远的路程完成贸易任务。考古学家在工人的住处发现了一些木炭,通过分析我们发现,他们烧的这些木头——雪松、橄榄树和松木——只分布在数百英里之外的黎凡特地区。这些远道而来的木头可能来自坏掉的船只,根据这一线索,勒纳推断,住在乌鸦之墙的工人不光会堆砌石头,还能完成出海贸易任务。

法老的天赋王权

胡夫利用了自己的前任建立的行政、劳工和贸易体系,但他的金字塔工程以前所未有的气魄将这些基本体系送上了新的高度,并由此为埃及奠定了接下来数个世纪的繁荣根基。而对另一处古迹的发掘则让我们得以瞥见,胡夫如何实现他的宏伟蓝图。

在乌鸦之墙东南面大约120英里的苏伊士湾(Gulf of Suez),格雷戈里·马罗阿德(Gregory Marouard)看起来像是在水面上行走。实际上,这位考古学家脚下踩着一条古老的石头防波堤,现在,这条堤坝已经和海面齐平,而在当年,它守护着港口城市瓦迪-伊尔-加尔夫(Wadi el-Jarf)的海岸。防波堤向海里蜿蜒几百英尺,马罗阿德正趁着退潮,对它进行精确测量。来自巴黎索邦大学(Paris-Sorbonne University)的项目领队皮埃尔·塔莱(Pierre Tallet)站在海滩上,迎着大风向我们解释了这处遗址的伟大之处。

初步证据表明,胡夫的父亲斯尼夫鲁建造了这座港口,打通了穿越红海前往铜矿产地西奈半岛的最近路线。开采铜矿是个大工程,可能需要向矿场运送1 000名工人和2~3个月的补给,最后再把炼好的铜运回城里。大部分法老在位期间只会派出一支采铜远征队,斯尼夫鲁显然也是其中之一。但胡夫却拥有更多人力物力和更强的意志,他至少派出了两支采铜队,所以他对这座港口的利用率远高于他的父亲。只有这样,他才能得到足够的铜,来制造大金字塔工地所需的无数凿子、锯子和其他工具。瓦迪-伊尔-加尔夫的发现并不寻常。“我们对古埃及时期的港口一无所知,”塔莱表示,“这很可能是人类发现的最古老的港口。”

在瓦迪-伊尔-加尔夫,随处可见胡夫采矿队留下的痕迹。比如说,在离海边几百英尺的地方,研究人员正在发掘两座内部分割成了数间等大独立房间的长方形建筑。其中一座建筑有5个房间,另一座则有10个。塔莱说,这些房间可能既是存货的库房,又是船员的住所。

在这些建筑里,我们发现了数十个陶封。当时的货物常常会用袋子装起来,用绳子扎口,封上陶封,上面印着货物主人的标记。而在这里发现的很多陶封上印着胡夫的名字。

其他发现记录下了曾发生在瓦迪-伊尔-加尔夫的活动,细致程度令人震惊。塔莱的团队主要致力于发掘离海滩大约1英里远的山坡上的一系列房间。采铜远征队出发的间歇期,船只会被拆散,零件就储存在这些房间里。很多房间里还留存着索具的残骸,甚至还有一些小块的木头,上面有红色墨水作的标识,指示着如何装配这些船。

更棒的是,研究人员发现了梅雷写在莎草纸上的文字,那是在大约4 500年前,胡夫在位的最后几年。塔莱花了好几年时间恢复、拼合这些莎草纸残片,它们是现存最清晰的关于埃及劳动者日常活动的记录。将图拉的石灰岩送到吉萨平原后,梅雷带着队伍前往北方,在地中海岸边修建港口。这项任务完成以后,他们又被派往瓦迪-伊尔-加尔夫,他将在这里运送铜,直至公元前2525年胡夫卸位。

在瓦迪-伊尔-加尔夫,梅雷接到的第一项任务是带领人手打开存放船只的仓库,将船只零件搬到海边,再按照零件上红墨水标识的指示,将那些长80英尺的船重新拼装起来。然后,他们花了几个月时间在埃及和西奈半岛之间来回穿梭,将食物运给对岸的矿工,再把开采的铜运回瓦迪-伊尔-加尔夫。

根据莎草纸的记录,梅雷的队伍做的所有事情几乎都是服务于大金字塔的建设。如果不是奴役的话,是什么让这些人将自己的一身本领奉献给这项工程,而不是其他的冒险事业?从埃及的历史中,我们找到了线索。

从公元前2950年埃及诞生开始,这个国家就与同时期的其他国家截然不同。第一位法老纳尔迈(Narmer)靠军事威权统治着从地中海畔到阿斯旺花岗岩采石场的辽阔疆土。法国巴黎第一大学的帕斯卡·布特林(Pascal Butterlin)表示,同一时期的美索不达米亚地区被分割成数十个小型城邦,每个城邦都有自己的国王,他们和宗教领袖、富有家族共享权力。埃及很可能是当时世界上由一个统治者控制的面积最大的地区,在它的疆域之内,法老享有无上的权威。

所有政治和宗教权力都集中在法老手中,这意味着埃及社会的运作方式与同时代的其他国家(例如美索不达米亚地区的城邦)截然不同。美索不达米亚的国王们宣扬自己与神的亲密关系,而与此同时,埃及法老相信自己就是神。日本长岛大学的埃及学家鲍勃·布赖尔(Bob Brier)认为,法老的天赋王权让他们获得了臣民的绝对服从,其他国家的统治者难以望其项背。

美国密歇根大学的亨利·赖特(Henry Wright)是研究早期国家形成的专家,他表示,埃及的文献佐证了这一看法。根据文献记载,劳动者的动力来自宗教,他们来到修建金字塔的工地上,很可能是因为从心底里觉得自己应该为此奉献,而不是单纯地履行法定的劳役。

“他们不是为凡人修建陵墓,”赖特表示,“而是为自己的神祇。”或许正是这样的荣誉感让金字塔得以拔地而起。

贸易和劳工基础体系

在随后的岁月里,金字塔和为建造金字塔而发展的基础体系让更多事情成为可能。虽然瓦迪-伊尔-加尔夫在建成50年后就被遗弃了,但它完成了自己的使命,同时也促成了遥远北方另一座更加光辉的港口城市的建设。这座港口名叫艾因苏赫纳(Ayn Sukhna),附近环绕着众多需要铜的地方,包括都城孟菲斯(Memphis)、吉萨和后来在大金字塔南面约8英里处修建的阿布西尔(Abusir)墓葬群。在埃及积累财富的历史上,艾因苏赫纳扮演着重要角色,近1 000年的时间里,它承担了红海上所有来往的货物吞吐。

胡夫去世后,他的继任者哈夫拉(Khafre)和孟卡拉(Menkaure)相继修建了自己的金字塔,在埃及第四王朝后来的岁月里,乌鸦之墙仍然发挥了重要的作用。不过等到孟卡拉长眠之后,吉萨金字塔的时代走向了终结。

公元前2450年,埃及第五王朝诞生以后,陵墓的规格大幅缩水,乌鸦之墙也遭到了遗弃。看起来,这样的变化似乎意味着埃及的衰落。金字塔这样的大型建筑工程常被视作社会财富的晴雨表。的确,数十年来很多埃及学家认为,法老们不再为自己修建巨大的陵墓是因为国家变穷了。

但勒纳提出了异议。他认为,第五王朝诞生后,埃及的统治者将注意力转向了别的地方,早前的法老为建设金字塔而创立的贸易和劳工基础体系,被用于建造其他工程,正是这些工程为埃及数个世纪的繁荣奠定了根基。这套基础体系是非常强大的工具,能够协调错综复杂的物资供应链,贸易路线甚至延伸到了埃及国境线以外数百英里的地方;还能统一指挥一百万以上的人口协同工作。“虽然这套系统是为建造金字塔而生的,但现在,它自身已经变得比金字塔更加重要,”勒纳指出,“这套系统是通往现代化的‘引爆点’。”

在勒纳看来,现代化就是发展出更加复杂的行政体系,对劳动力和资源进行分布式管理,促成就地控制,而不是由法老家族直接控制。

关于这套复杂行政体系的证据来自巴勒莫石碑(Palermo Stone),这块石碑于1877年之前的某个时间被人发现,上面镌刻着从第三王朝到第五王朝法老们的丰功伟绩。乌瑟卡夫(Userkaf)是第五王朝的创建者,根据石碑上的记载,他开拓了许多农场,并将大片土地捐献给太阳神拉(Sun God Ra)的教派,借此促进了乡村地区的发展。监管新开拓的土地需要更多的官员,为了炫耀自己的地位,这些官员又需要奢侈品和巨大的陵墓。与此同时,边远地区的新增人口也需要更多的基本生活用品,需求与供给形成了可自我维持的反馈环,这不光为埃及带来了财富,也促进了国外贸易伙伴的经济发展。

赖特部分同意勒纳的观点。“这的确是一个引爆点,”他表示赞同,“是组织体系的革命”。但他不愿意称之为现代化。在赖特看来,第五王朝的埃及缺少“现代”社会的一个关键特质:思想体系的变革。他提出,现代社会拥有快速增长的技术知识,及核实信息真伪的体系。虽然古埃及人的确掌握了精湛的技术知识,但他们的许多知识来自巫卜,而且仪式化色彩浓重。

尽管两位学者对“现代化”的定义有所争议,但他们一致同意,埃及复杂精妙的统治体系是一个巨大的进步。未来的发掘应该会向我们揭示,这样的进步具体是如何产生的。塔莱计划继续在瓦迪-伊尔-加尔夫寻找证据,探查古埃及贸易网络的规模;他还将继续翻译梅雷的文字记录,目前他的团队已经完成了文稿的修复工作。塔莱怀疑前往庞特(Punt,人们相信这个地方位于今天的苏丹境内)的商队就是从瓦迪-伊尔-加尔夫启航的,但他还需要寻找证据。与此同时,勒纳将继续发掘乌鸦之墙,根据获得的线索分析这座古城里居民的生活。

不过,金字塔带来经济革命的证据,可能既不在乌鸦之墙,也不在瓦迪-伊尔-加尔夫或是吉萨平原。勒纳把目光投向了埃及西部沙漠的村子和中部沙赫-沙伊德(Shaykh Sayed)的庄园——在神圣之王统治下的古埃及,中央集权的行政体系让财富源源不断地涌入这个国家,滋养了远离核心都市的小社区,就像今天这些遥远的村落。到头来,胡夫最伟大的成就并不是大金字塔,而是贸易网络和遍布全国的劳动力组织体系。

“它不是个技术奇迹,”布赖尔这样评价胡夫的大金字塔,“而是社会学的奇迹。”

请 登录 发表评论