与传统管弦乐器相比,人类的发声系统只能用“简陋”来形容;如果以大小分类,人的喉咙只能算最小型的乐器,与短笛为伍。但是,歌唱家却不会输给任何乐器:不论是一对一较量,还是与整个管弦乐队一争高下,他们的美妙歌声都能脱颖而出。为什么结构简单的发声系统,能产生如此高亢动听的声音?最新研究显示,简单只是一种表象,发声系统各个组件的功能以及它们相互作用方式,具有惊人的复杂性。

50多年来,科学家都以言语声学(speech acoustics)的线性理论,来解释人类的歌唱能力,即声源和声音的共鸣器(扩音器)是独立发挥作用的。然而,这个被数代科学家奉为圭镍的理论,今天却被证明是错误的——在我们唱歌时,非线性相互作用(即声源和共鸣器发生相互作用)极其关键。正是有了这样的认识,我们才有可能告诉你,伟大的歌唱家们为什么能唱出令人惊叹的美妙歌声。

简陋的声带

在结构与功能上,几乎人类发声器官的所有部件都存在明显缺陷。

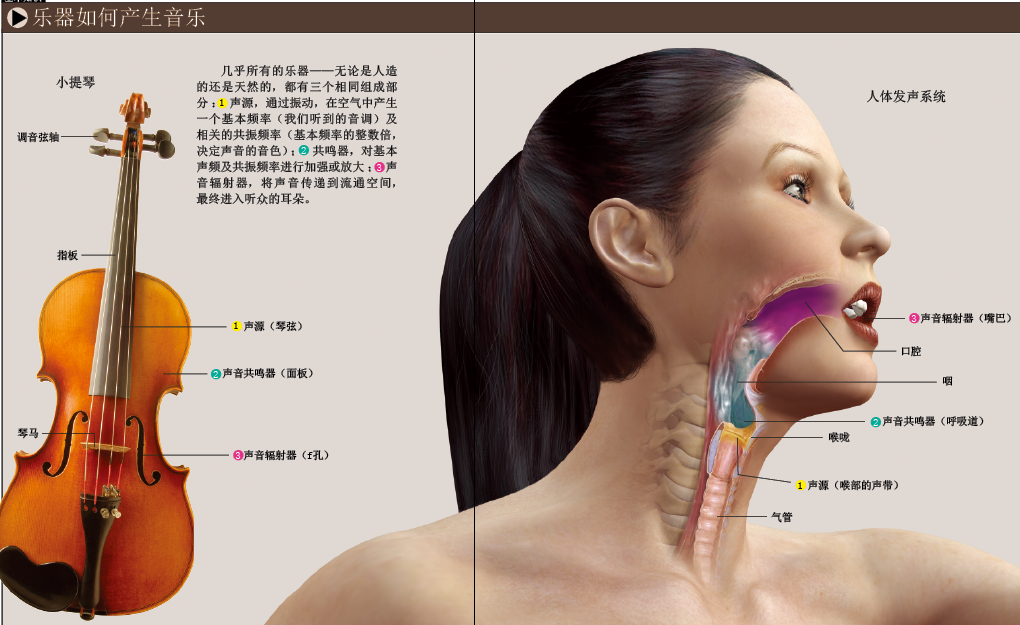

要奏出音乐,一件乐器必须具备3大基本组件:声源、共鸣器、辐射面或辐射口。声源通过振动,产生一个基本音频(我们听到的音调)和几个限定音色的高阶音频;共鸣器则以加大振幅的形式加强基本声频;最后,辐射面或辐射口把声音传到流通空间——我们听到音乐。

以小号为例。当肺部气体从嘴唇间冲出,进入小号的杯状吹口时,演奏者的嘴唇就会振动,产生一个基本音频和几个高阶音频(即泛音,overtone)。小号的金属管相当于共鸣器,扩展的开口将声音传送出去。通过调整嘴唇的张力,演奏者可以改变基本频率;按压金属管上的活瓣,就能改变号管的有效长度。再以小提琴为例,琴弦振动产生音频,中部空腔和木质顶盖提供共鸣效应,声音最后通过面板上的f孔传播出去。

人类则是依靠声带发声。声带其实是两片小而特别的组织,从喉咙壁伸出,形成囊状突起。空气通过声带时,它就会振动,从而产生音频(快速振动产生基本声频),声门(glottis,声带两个组成部分间的空隙)也随之不断开合。喉前庭(laryngeal vestibule)是一个位于喉部上方的空气通道,它的作用与小号的吹口类似,将声音与共鸣器(即声道)的其余部分连接起来。嘴唇就像小号的喇叭口,把声音向外传播。

如果让乐器制造商单独分析仅有拇指指甲大小的声带,他们肯定会认为,它不可能像管弦乐器那样,发出动听的音乐。除了体积小,声带还有一个明显缺点:过于柔软,不能持续振动,似乎很难产生各种音调。

面对质疑,制造了多种“生物乐器”的大自然或许会这样回应:声带的体积确实很小,但呼吸道能产生足够的共鸣,加强声带发出的声音。这样的理由可能还是无法让乐器制造商相信,人类的发声系统是一件很棒的乐器。喉部上方的气管长15~20厘米,下方为12~15厘米——两者相加也不过一支短笛的长度。相比之下,长号、小号、低音管等能产生类似人的声音的管乐器,都有很长的管道。如果伸展开来,小号的管道总长约两米,长号更是长达3米。

传统乐器的局限

满是缺陷的声带,究竟如何发出悦耳的声音?要了解大自然的鬼斧神工,我们首先得考虑声源材料的基本性质。一件乐器的簧片或琴弦要持续振动,必须由弹性材料制成,才能在变形后迅速恢复原形。一种材料的弹性(elasticity)是以刚度(stiffness)或张力(tension)来衡量的:簧片具有一定的弯曲刚度(bending stiffness),琴弦则会在一定的张力下振动。一般说来,声源的刚度或张力决定了声音的频率,两者呈平方根的关系,也就是说,如果要使一条弦的振动频率提高一倍(即音调升高八度),就必须使弦的张力增加四倍。在这种条件的限制下,我们很难通过改变声源刚度或张力,达到想要的频率范围。

不过,演奏者可以用其他方法改变声源振动的频率,比如延长或缩短振动部件的长度。对于一条振动的琴弦,振动频率与振动部件的长度成反比。演奏者只要用手指按住琴弦一端,就能选择发出声音的频率。在不改变琴弦张力的条件下,如果将振动长度缩短一半,振动频率就会增加一倍。为了扩大音频的变化范围,制造商通常会在乐器上安装多根琴弦。

因此,就弦乐器而言,共有三种改变音频的方法:改变琴弦的长度、调节琴弦的张力或者改弹另一条弦。弦乐演奏者一般通过扭动琴栓(弦绕在上面)来调整琴弦的张力,但在改变琴弦长度时,演奏者不能再改变琴弦本身的张力。

声带的优势

歌手能做到弦乐器演奏者无法做到的事:同时改变声带的长度和张力,从而改变声音频率。如果我们需要缩短声带的有效长度,只须利用肌肉改变它的终点位置,而不必像弹奏弦乐那样动用手指。但是,什么时候应该拉长声带,什么时候又应该缩短声带呢?下面这条规律能提供正确答案:较长的声带会以低频率振动,而拉得较紧的声带则能以高频率振动。

根据物理学公式,对于一条两头固定的弦,要最大限度提高振动频率,就应该增加它的张力,并同时缩短长度。但要达到这样的效果,我们需要一种不同寻常的材料,因为普通材料只有在被拉长时,张力才会增加。橡皮筋就是很好的例子:受到拉扯,它才会绷紧。因此,长度和张力对于频率的影响是相反的。

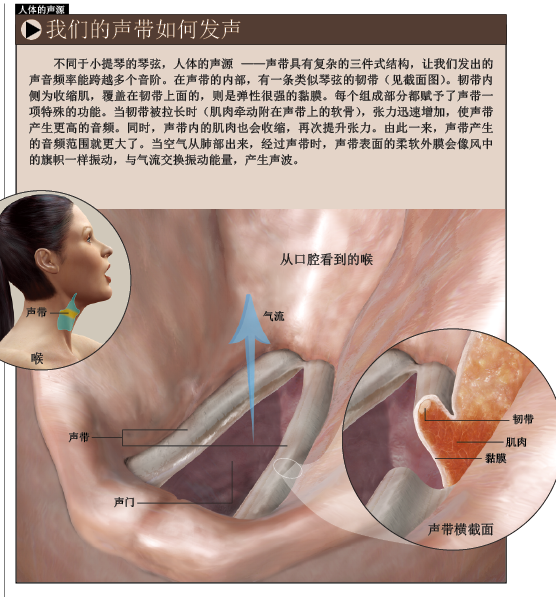

大自然巧妙地解决了两者间的矛盾。由三个部分组成的声带,具有了弦乐器不具备的特性。其中一个组件,是一条类似琴弦的韧带——这正是声带名称的由来。通过对韧带生物机械特性的测试,科学家证实,这条韧带只要被拉伸一点,内部张力就会呈非线性增长。韧带处于非拉伸状态时,会显得很软,但一旦被拉伸,就会绷得非常紧。如果它的长度从1厘米变为1.6厘米,内部张力将增加30倍,在此条件下产生的声音频率就会提高5倍以上(张力与频率存在平方根关系);相反,声带长度增加60%,就会降低振动速度,实际产生的频率会降低到原来的1/3左右(相当于1.5个八度音阶)。大多数人说话和唱歌时的声音频率就介于上述区间,但是一些歌手的歌声,却能跨越4~5个八度音阶。在科学家看来,这不能不说是一个奇迹。

简单的外表 复杂的构造

在生物学上,还有另外一种扩展声带音域的方法。肌肉是声带的主要组成部分,它占了声带总体积的90%。当肌肉收缩时,声带的内部张力就会增加,即使声带本身的长度正在缩短,肌肉纤维的内部收缩依然能提升张力。事实上,大自然能解决音调问题,一个重要原因就是肌肉纤维一层一层叠在一起,而且这些肌肉纤维层中,一些具有收缩性,另一些则没有。然而,这种复杂的组织位于喉咙内部,既不能用琴弓拉奏也不能用手指重复拨动,它怎样维持振动呢?唯一能使声带变形,产生振动的能量来源,就是从肺部冲出的空气。由此产生的振动,类似于风吹动旗帜。如果声带只是由肌肉和韧带组成,那就太过僵硬,不能在空气流过时产生振动。因此,声带还需要一种柔软、易于弯曲的表面组织——能对气流作出反应,产生类似风吹过海面时的那种波动。

覆盖在肌肉—韧带复合体表面的黏膜,正是声带的第三个组成部分,它起着能量转换的作用。这种黏膜由一层很薄的上皮细胞及其底部的黏液组成,很容易变形,因而能维持表面波(surface wave)。我和同事利用数学算法证明,的确是气流引起的波动维持了声带的振动。这种弯曲的带状运动,往往使组织看上去是在从下往上折叠,这是声带得名的另一个原因。

控制声音

作为一个三层体系,声带是怎样跨越多个八度音阶,产生单一的声音频率呢?实际上,这是一个熟能生巧的过程。我们发声时,众多杂音总会潜藏在背景音中,为获得优势地位相互竞争。有时,频率间的竞争可能导致突然跑调,或发出难听的声音。

歌手在演唱歌曲的中高音量部分时,会刺激声带肌肉,使声带各层都发生振动。由于声带短小,肌肉张力就在很大程度上决定了音调。在这种情况下,黏膜和韧带都处于松弛状态,它们主要负责传播有效的表面波,以维持自身振动。音量降低时,声带肌肉不会振动,仅起着调节声带长度的作用;黏膜和韧带的综合弹性就决定了声音的频率。发出高音时,歌手必须延长声带;此时,声音的频率仅取决于韧带的张力,而黏膜则负责传送表面波。

不难想象,我们要根据自己的意愿发声,必须有一个复杂的控制系统(比如喉部肌肉内神经纤维)来精细调控声带的张力。在复杂的调控过程中,音质可能突然发生改变。在很大程度上,这是由于我们在调节张力时,对声带肌肉过度使用或使用不当而造成的。优秀歌手能娴熟地利用这种失常现象,向听众呈现两个对比音(例如他们用真假嗓音交替演唱)。然而,如果歌手没能控制好嗓音,他们就会在听众面前丢脸。

气管上的缺陷

一般说来,一件乐器的大小决定了共鸣器的大小,因此人类注定只能利用一个微型共鸣器。不过,我们的“共鸣器”尽管有明显局限,却能有效地发挥作用。

在乐器中,琴板、鼓身、号角或号管,通常扮演着加强和放大声音频率的角色。小提琴的琴弦横架在与面板相连的桥形支撑物(琴马)上,精心设计的面板可随着琴弦发出的基本声频产生共振,从而加强基本声频。许多铜管和木管乐器的喇叭(与活瓣)能与多种声频相匹配,无论演奏什么曲调,它们都可以产生共振。

受到物理规律的限制,所有稳定的(或连续的)声音都必须由一系列具有适当“间隔”的声源频率组成,而这种间隔一般为基本声频的整数倍,共鸣器必须很大,才能适应宽阔的频率间隔。正因为如此,小号的号管需要1.2~2米,长号的需要3~9米,而圆号的盘绕号管长3.7~5.2米。

大自然对人类却很吝啬:声带上方的呼吸道(相当于共鸣器)全长仅17厘米。能使这段呼吸道产生共鸣的最低频率约为500赫兹(周期/秒),在发出某些元音(如u或i)时,最低频率约为250赫兹。由于声道是一个单端开放的共鸣管,这就决定了它的共振频率是最低频率的奇数倍。因此,这个短小的声道只能与1500赫兹、2500赫兹、3500赫兹等频率产生共振。更大的问题在于,声道不能像管乐器那样,通过活瓣或U形伸缩管来改变长度(最多能通过突出嘴唇或降低喉咙增长几厘米)——严重的缺陷似乎意味着,人类的共鸣器根本不能用于发声。

突破局限

因为发声系统各组成部分之间的非线性效应,声带突破了上述局限。短小的声道扬长避短,采用了其他方式加强声音频率:放弃管道共鸣,改用能量反馈机制,同时加强一组共振频率。声道能在振动周期的某个阶段把声音能量储存起来,然后在另一个阶段将能量反馈给声源(即声带)。这样一来,声道就能在声带的每一个振动周期,有效地加强振幅。这个过程类似于荡秋千,周期性能量反馈相当于在恰当的时候推动秋千,以增加秋千的振幅(即秋千振荡的距离)。

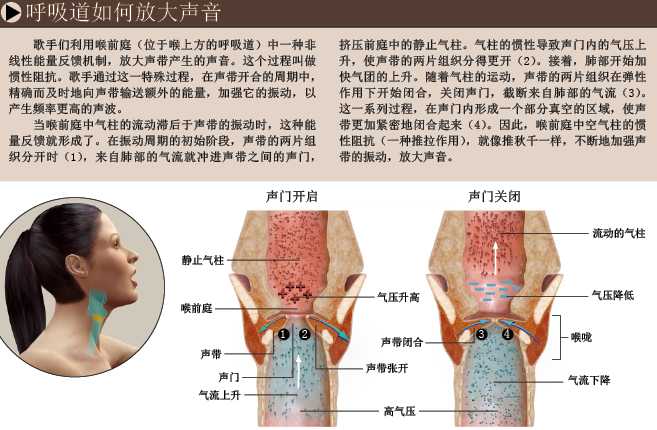

能量反馈的最佳时刻,是呼吸道中的空气柱滞后于声带运动的时候。科学家认为,此时空气柱会产生一种惯性阻抗(inertive reactance,即对外界压力作出缓慢反应),有助于维持由气流引起的声带振动(见53页图)。

在振动周期的初始阶段,当声带的两片组织分开时,来自肺部的空气便流进声带之间的声门区域,开始推动位于喉前庭上方的静止气柱。空气柱必须加速上升,新的空气才能流进来,声门内及其上方的气压开始上升,使声带的两片组织分得更开。当声带在弹性作用下,弹回声门附近时,通过声门的气流开始减少。此时,由于惯性作用,气柱继续向上移动,在声门及其上方形成一个部分真空的区域,使两块组织更有力地合在一起。这个过程就像一个大人选好时机为孩子推秋千:声道内的空气柱利用惯性阻抗,推拉声带,增强振动。

但声道不会根据声音自动改变形状,产生必要的惯性阻抗。因此,歌手的任务就是调整声道的形状(挑选便于演唱的元音),确保在演唱时产生惯性阻抗——这可不是一件容易的事。

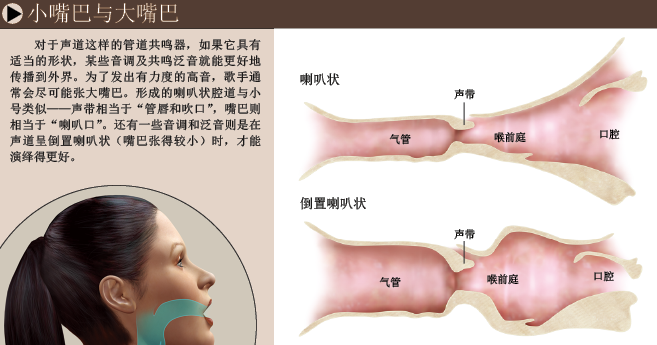

嘴巴——人体的喇叭

不同的演唱风格取决于不同的声道形状,而歌手选择任何声道形状,都是为了更好地利用气柱的惯性阻抗。在发出a这样的元音时,声道会变成近似喇叭的形状:声门是喇叭小的一端,而嘴巴则是喇叭大的一端(见54页图)。男性能在800~900赫兹的振动频率产生惯性阻抗,女性则可在更高的频率范围(1000~1100赫兹)产生惯性阻抗。在高音区,至少有两个共振频率可产生惯性阻抗,低音区则可有更多这样的共振频率。歌手发出强有力的高音时,一种方法就是尽可能张大嘴巴,就像在大声叫喊。当声道呈喇叭状时,形状近似于一个被截断的小号(截去盘绕的号管及活瓣的部分,仅剩喇叭部分)。另一个通过惯性阻抗加强声带振动的方法,是采取一种“倒置喇叭”的形状,即尽量使喉前庭部分(即“吹口”)保持狭窄,然后尽可能地扩展咽部(紧连于口腔和鼻腔后部的喉腔),同时缩小嘴巴。我们发元音o 或者u时,就会产生这样的声带形状。

倒置喇叭式发声技巧尤其适合以古典唱法为主的女中音或男高音歌手。这类歌手在训练时,需要试唱各种音调及元音,找出能产生惯性阻抗的音域。另外,歌手还要练习扩展咽部、缩紧喉前庭(使它变得狭窄),因此你经常会听到某位歌手以各种音调发出“o”音。在教学中,音乐老师经常会告诉学生“将声音盖起来”或是“倒过来唱”,因为只有这样才能在某个音调上选择适当元音,使大部分基本声频“经历”惯性阻抗的产生过程。

任何歌手的演唱风格,都必须以声带的生理结构为基础,因为从声学上来说,人的声带是一个独特的乐器。对于歌手唱出美妙歌声的过程,研究人体发声系统结构与功能的科学家们,正在不断探索,获取更多的认识——科学家和歌手们都将从中获益良多。

请 登录 发表评论