气候变化加剧,我们如何应对?运用包括经济学在内的科学手段,我们可以探索气候变化的成因、预测它可能带来的后果,制定出控制气候变化的策略。但我们应该怎样执行相关策略,却牵涉到伦理问题。

并非所有“应该如何”的问题都关乎伦理——“应该如何经营足球俱乐部”就与伦理无关。但气候问题却无法与伦理划清界限,因为我们在制定任何策略前,必须考虑各个群体的利益。如果要采取措施抑制气候变化,让子孙后代免受环境恶化的威胁,某些社会群体就必须减排温室气体,尤其是相对富裕的群体。当不同群体间发生利益冲突时,“应该如何”的取舍往往与伦理有关。

气候变化引发了很多伦理问题:假如子孙后代拥有更多的物质财富,今天的人们应该如何看待他们的“幸福”?气候变化可能夺走很多人的生命,包括那些活着的和尚未出生的人,每个人的死亡都同样糟糕吗?从总体来看,死亡又糟糕到什么程度?很多人在生育小孩前就可能死亡,因此气候变化会让许多原本可能出生的孩子永远没有机会出世。这些幼小生命不能降生是坏事吗?对穷人来说,富人排放温室气体是否不公平?气候变化导致全球性灾难并非杞人忧天,但也绝非铁板钉钉,我们又该如何面对这种可能?

伦理问题大多不难解决,在某种程度上,所有人都有能力去面对气候变化带来的伦理问题。比如每个人都知道最基本的伦理准则:不能做损人利己的事。当然,我们有时会在万不得已的情况下伤害别人,也可能伤害了别人自己却没意识到。但无论何时,只要伤害到他人,我们都应该弥补自己的过失。

气候变化的危害极大。高温、风暴和洪水会危及人类和其他物种的生存;热带疾病的传播速度会随气候变暖而加速,威胁人类的生命安全;降雨量变化无常,将导致食物短缺和饮用水匮乏;海平面上升致使人口大规模迁徙,贫困由此加剧。尽管科学家还无法给出准确数据,但一些统计已让我们看到气候变化将造成多大的危害:2003年,欧洲热浪导致35,000人死亡;1998年,中国的洪灾影响了上亿人口。据世界卫生组织估计,2000年以前,每年因气候变化而死亡的人口就数超过15万。

日常生活中,我们每个人都在排放温室气体。驾驶汽车、使用电器、购买商品——相关企业在制造和运输产品的过程中,不仅消耗大量能量,还排放了温室气体。从这个意义上来说,每个人都在做损人利己的事。现阶段,我们也许无法解决这一问题,以前也忽视了这样做可能带来的后果,但按照基本伦理准则,我们应该停止损人利己的行为,并对受到伤害的人进行补偿。

伦理准则还告诉我们,采取何种措施抑制气候变化,并不是简单的利弊权衡。即便你能准确地计算出,你和朋友在通宵派对中得到的快乐,远大于邻居为此付出的代价——彻夜难眠,也不能因此认为,开通宵派对是正确做法。同样,如果一个企业的项目会排放温室气体,长期危害周围居民的健康,即使该项目能带来可观的利润,也不能得出项目应该继续的结论,因为在伦理层面上,这是错误的。总之,获益方不应把成本强加给无辜的人。

成本与收益

我们应该如何抑制气候变化?虽然成本效益并非制定策略的唯一依据,但也不可忽视。为了减缓气候变化,当代人必须有所牺牲,减少温室气体的排放:减少旅行次数、增强房屋的隔热效果、少吃肉食、避免浪费……这样做的收益是,我们的后代不必遭受沙漠侵蚀、海平面上升、洪水、饥荒和资源匮乏的侵袭。

分析谁获益、谁受损是一个伦理问题。不过,与减缓气候变化有关的成本与收益,大都可以用经济学术语来表示,而经济学中的一些实用方法,也能在复杂情况下权衡成本和收益,因此我们可以用经济学来分析伦理问题。

最近,英国财政部的尼古拉斯·斯特恩(Nicholas Stern)及其同事,在《斯特恩气候变化经济学报告》(Stern Review on the Economics of Climate Change)中,详细阐述了成本——收益经济学的伦理基础,并得到了不少业内人士的认可。这篇报告重点比较了成本和收益,并得出结论:通过减排温室气体,人类获得的收益将远超过减排成本。但斯特恩的报告在经济学界引起了激烈的讨论,因为一些经济学家认为,经济学结论不应该以伦理为前提。在以前的研究中,美国耶鲁大学的经济学家威廉·诺德豪斯(William Nordhaus)等人认为,“减排不是一个紧急行动”,斯特恩的立场却非常鲜明:采取有力的减排措施刻不容缓。

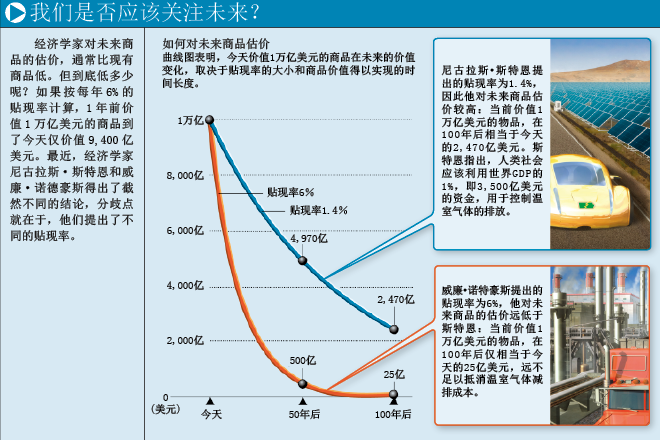

这两个问题其实相互关联。斯特恩与诺德豪斯的结论背道而驰,主要是因为在伦理背景下,斯特恩使用了较低的“贴现率”(discount rate)。一般来说,经济学家对未来商品的估价往往低于现有商品——他们对未来商品的价值打了折扣。也就是说,获得商品的时间越遥远,折扣就越低。贴现率反映了商品随时间贬值的速度。诺德豪斯认为,贴现率大约为每年6%,而在斯特恩眼中,这个数值仅为1.4%。不同的贴现率导致两人的计算结果出现极大的差异:按照斯特恩的贴现率,今天价值2,470亿美元的商品,在100年后大约价值1万亿美元;而根据诺德豪斯的贴现率,2108年价值1万亿美元的商品,今天仅值25亿美元。也就是说,对于任何商品,在100年以后,斯特恩估算的价值几乎是诺德豪斯的100倍。

贴现率上的差异,足以解释两位经济学家为什么会得出相反的结论。要控制气候变化,当代人必须牺牲一部分消费,投入一定的成本,但100多年后才能得到收益。在评估控制气候变化可能带来的收益时,斯特恩的估价明显比诺德豪斯高,所以他愿意投入更多的成本。

为“富人”牺牲的“穷人”

未来的商品为什么会贬值?这里所说的商品是指人们消费的物品和服务——汽车、食物、银行服务等。在研究气候变化可能造成的危害时,科学家一般预测世界经济会持续发展。未来商品的人均拥有量必然高于今天的水平,而拥有的商品越多,价值也就越低,因此在经济学上,这个逻辑推理是合理的。比如,一个家庭配一间浴室已是生活的一大进步,再配一间也不错,但只是“锦上添花”而已。正如经济学家指出的那样,物品都具有“边际价值递减”的性质。

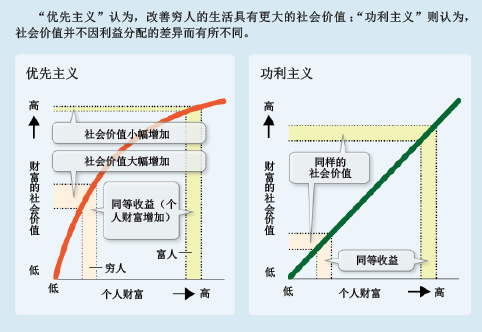

商品贬值还有一个与富裕群体有关的纯伦理原因。如果一位富人获得一笔收益,他的生活水平或许会有所改善,但把这笔收益分配给穷人,将发挥更大的社会价值——这就是伦理学中的优先主义理论(prioritarianism),它赋予了穷人优先权。但功利主义理论(utilitarianism)则认为,这笔收益发挥的社会价值是个“常数”,与获得者的身份、地位无关;社会的目标是最大限度地提高人类总财富,而不管财富如何分配。

贴现率应该有多高?是什么决定了商品随时间贬值的速度?首先是一些非伦理因素。在很大程度上,经济增长速率决定了后代的富裕程度,因此也决定着商品的贬值速度。经济增长得越快,贴现率也就越高。

贴现率还取决于一个伦理因素。与当代人相比,我们应该如何评估未来富人的收益?如果优先主义是正确的,未来富人得到的收益应该少于当代人,因为他们比我们更富裕;如果功利主义是正确的,未来富人得到的收益则与当代无异。因此,优先主义对应着较高的贴现率,功利主义则产生较低的贴现率。

然而,优先主义与功利主义间的争论,却在这里发生了一个古怪的,甚至剧烈的转变。一般说来,当社会要求富人为穷人做出牺牲,让他们觉得不公平时,才会引起激烈的争论。但我们现在要做的,却是以“穷人”的身份,为未来的富裕人群做出某些牺牲。通常,优先主义对发达国家的要求比功利主义多,这里却恰好相反。

时间引起的偏见

另一个伦理因素也会影响贴现率的高低。一些哲学家认为,我们应该多关心当代人,而不是那些生活在遥远未来的人,因为我们在时间上与他们相隔甚远。如果这些哲学家的观点是正确的,未来财富的价值就会因为它们属于未来而大打折扣——在经济学上,这称为“纯贴现”(pure discounting)。也就是说,我们应该把今天一个10岁儿童的死亡,看得比100年后一个10岁儿童的死亡更重要。与此相反的观点则认为,我们不能因为时间不同就对生命的价值存在偏见,危害在任何时间产生的影响都是相同的。纯贴现会产生较高的贴现率,公正对待时间差异则产生较低的贴现率。

因此,为了得出正确的贴现率,经济学家至少需要回答两个伦理问题:我们应当接受优先主义还是功利主义?采用纯贴现还是公正对待时间差异?

上述问题并不属于基本道德的范畴,却是道德哲学中的难题。道德哲学家处理这些问题时,会将严格的分析推理与感性的伦理直觉结合起来。在道德哲学中,争论很难产生结果,因为几乎每个人都存在相互矛盾的直觉。作为一个哲学家,我能做的就是尽己所能判断真实性,展示最好的论据佐证自己的观点。限于篇幅,我不能在此详尽阐述自己的观点,但在《权衡商品》(Weighing Goods,1991年出版)一书的第10章,我论证了优先主义是错误的;在《权衡生命》(Weighing Lives,2004年出版)一书的第4.3节,我得出的结论是,人们应该公正对待时间差异。

为子孙控制气候变化

斯特恩也得出了同样的伦理结论,既然两个结论都支持较低的贴现率,再加上斯特恩的经济模型,1.4%的贴现率便显得合情合理。因此斯特恩得出这样的指导性结论:采取强力措施控制气候变化,已迫在眉睫。

反对斯特恩的经济学家也承认,伦理学可以作为指导性结论的基础,他们只是不赞成斯特恩的伦理立场。这些经济学家通常认为,贴现率应该比1.4%更高,但他们不愿意表达自己的伦理立场——正如我前面阐述的那样,正确的贴现率取决于伦理思考,如果经济学家没有伦理立场,又怎么能公正评判贴现率?

这些经济学家眼中的高贴现率,其实来源于一个特殊的金融市场:在这里,人们用未来的钱换当前的钱,或者用当前的钱换未来的钱。把金融市场中的利率当作贴现率,怎么可能公正?

从市场收集到的信息来看,大众的喜好决定了某些商品的价值。在水果市场上,苹果和橙子的相对价值决定于消费者的喜好。但是,子孙后代的财富的价值却与人们的喜好无关,这是个伦理问题。

金融市场能否显示大众对未来财富价值的伦理判断呢?我对此表示怀疑。一些证据表明,当人们借入或借出金钱时,他们对当前财富的关注程度往往超过未来财富。真实情况是,大多数人都不会愚蠢地认为,年轻时拥有的财富会在年老后贬值。相反,我们的行为仅仅反映出人们迫不及待地去享用当前的收益,这种“迫不及待”会影响我们对未来财富的价值作出判断,更会影响我们作出有益于子孙后代的理性判断。

不过,为了便于讨论,假设市场行为确实反映了人们的价值判断。那么,经济学家怎样才能证明,坚持中立的伦理立场以及从金融市场获取贴现率的行为是合理的呢?他们标榜“民主”,让公众参与伦理判断,自己却悄悄走开。反对斯特恩的经济学家宣扬高高在上的民主背景,指责斯特恩试图把自己的伦理观念强加给他人。

然而,他们误解了民主,民主也需要投票选举般的争论和协商。就连斯特恩这样的经济学家都不能把自己的信念强加给别人,只能提出建议并进行论证。确定正确的贴现率需要高深的理论基础,没有专家指导的话,公众无法完成这项任务。在民主进程中,经济学家的角色就是制定理论,他们应当提供最完善的建议,并用最完善的论据予以支撑。作为公众的我们必须在专家的协助下作出自己的判断。没有他们的帮助,我们的选择就会显得无知且毫无价值。

一旦我们在民主过程中作出决定,社会就能够运作,但这不是经济学家的工作。在整个过程中,他们提出的建议只是民主讨论的材料,而非结果。如果一个人把自己看作民主过程的最后仲裁者,他就是不折不扣的自大狂。

在确定贴现率时,伦理思考不可缺少。我们必须站在伦理层面上,迅速决定当代人要做出哪些牺牲,以缓解气候变化。与气候科学一样,关于气候变化的伦理学研究也有许多问题需要解决。面对伦理和科学两方面的问题,我们只有更加努力,才能完美地解决它们。

请 登录 发表评论