科学家意外发现的一些古人类化石,不仅可能打破关于人属特征的传统观念,更可能彻底改写早期人类的进化路线。

撰文 凯特·王(Kate Wong) 翻译 蒋青

这些南方古猿出没于非洲大陆的森林中、林地外,族裔欣欣向荣,繁衍生息逾100万年。然而白云苍狗,世事变迁,气候变化迫使森林让位于开阔的草原,南方古猿开始进化出各种新类群。其中一个谱系的成员双腿修长、双手擅于制造工具、脑容量大增——这就是我们人属(Homo),将来雄霸全球的灵长目王者之源。

几十年来,古人类学家都在非洲的穷乡僻壤间细细搜寻,希望找到最早的人属代表性化石,了解我们族群崛起的细节。他们双膝跪地、面朝黄土背朝天地亲手分拣,但是成效甚微,不过东拾一块颌骨、西捡几颗牙齿而已。收获的大多数化石,不是南方古猿,就是人属的晚期成员——前者为祖先类型,后者又太过进步,都无法澄清人属特征出现的先后顺序,也无法阐明催生这些特征的选择压(selective pressure)。

年代早于200万年前、又能展现人属身体构架的多骨骼合生标本迟迟不肯现身。科学家认为,过渡性标本最有可能在东非出土,因为那里发现过迄今为止最古老的人属化石。这些化石具备人属的标志性特征,表明其食谱中肉类的比例增高,而肉类在一个水果和坚果日益稀缺的环境中,正是能量的重要来源。然而,如此凤毛麟角的证据,仍不可能拨开人属起源问题上的迷雾。

在这种情况下,南非金山大学(University of the Witwatersrand)的古人类学家李·伯杰(Lee Berger)认为,他找到了人属进化链上的关键一环。伯杰和同事相信,他们新发现的化石宝库,能从根本上改变研究者对人属之源的认识。在金山大学人类进化研究所那个四面被白墙所环绕的210房间里,美国乔治·华盛顿大学(George Washington University)的伯纳德·伍德(Bernard Wood)在四个塑料箱前来回踱步,伯杰则在一旁充当看守。箱子从他们的防火保险柜中挪到这里,摆放在铺有宝蓝色天鹅绒的桌子上。衬着泡沫塑料里子的箱子大开着,露出里面近200万年高龄的化石。第一个箱子里装着盆骨和腿骨,第二个盛有肋骨和脊椎骨,第三个摆着臂骨、肩胛骨(shoulder blade)和锁骨(clavicle),第四个则存放着一个近乎完整的头骨。在桌子对面的工作台上,还有一套箱子,其中保存着另一副不完整的骨架。

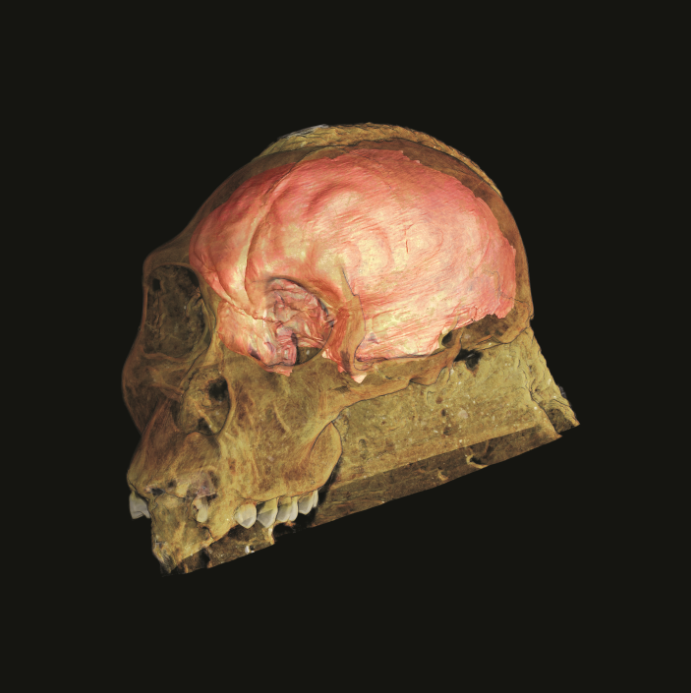

伍德是野外工作的一把好手。他在头骨前停下来,倾身细看,摸着胡须打量它小巧的牙齿和橙子大小的脑腔(braincase)。但当直起身时,他却摇了摇头。“我很少说不出话来,”他说得很慢,近乎自言自语,“但是……哇!我只能叫一声‘哇’。”

伯杰咧开嘴笑了。他不是没见过这种反应。2010年,他刚披露这一发现时,世界各地的科学家就蜂拥而至,在他的实验室里,面对这些激动人心的化石瞠目结舌。伯杰和他的团队,根据骨骼所呈现出的独特解剖构架,将化石定为一个新种——南方古猿源泉种(Australopithecus sediba)。骨骼兼备原始的南方古猿属和进步人属的特征,伯杰他们据此提出:这个种足以在人类进化树中占据一个重要位置,它正是人属之祖。这是一场豪赌。如果伯杰所言确实,那么古人类学家就得从头思考,人属是在何时何地如何出现的,而这些天时地利对人之所以为人又有何意义。

意外的发现

约翰·纳什自然保护区(John Nash Nature Reserve)里,一条布满石子的土路蜿蜒盘旋。伯杰把吉普车停在路当中,指了指岔向右边的小道。17年来,他都从约翰内斯堡出发,北行30千米来到这片9 000公顷的私人荒地上。每一次,他都与这条岔道擦身而过,只是沿着主干道继续前进,穿过土生土长的长颈鹿、疣猪和角马群后,到达几千米外那个由他挖掘的“格拉迪斯威”(Gladysvale)洞穴。1948年,美国古生物学家弗兰克·皮博迪(Frank Peabody)和查尔斯·坎普(Charles Camp)曾在南非著名古生物学家罗伯特·布鲁姆(Robert Broom)的建议下,到这块地方寻找人类化石(包括现代人及其已灭绝的亲缘类群)。

布鲁姆自己在距此地11千米处的斯特克方丹(Sterkfontein)和斯瓦特克朗斯(Swartkrans)洞穴中发现过这类化石。皮博迪觉得,这些地方太平淡无奇了,他甚至怀疑,布鲁姆是在故意打发他们做劳而无功的事情。这条羊肠小道只是许多通向主路的小岔道之一,是当地人在19世纪末建设约翰内斯堡城时,为从采石场搬运石灰石而清理出来的。和皮博迪一样,伯杰和他之前的野外考察者也万万想不到,只要顺着它多走几步,他们就会遇上千载难逢的发现。

伯杰现年46岁,他从没想到过,自己能发现像南方古猿源泉种这样、可以颠覆人属起源主流观点的标本。原因有二:一是他的工作地点在南非,不是东非——那块被多数学者认定为人属处女秀场所的土地;二是他工作的重点在“人类摇篮”(Cradle of Humankind)地区,这个地方似乎已经被研究透了,而且人们一直都认为,此地洞穴中出土的南方古猿化石与人属的亲缘关系,要比东非的南方古猿远得多。

因此,伯杰继续在格拉迪斯威年复一年、日复一日地卖着苦力。由于他在成千上万的动物骨骼化石中找到的人类标本少得可怜——只有南方古猿阿法种(Australopithecus afarensis)的两颗牙齿和其他几块残破的骨片,所以他让自己埋头于另一项工作中:为遗址测年。在解读南非人类化石时存在一个重要问题,即科学家无法可靠地确定年代。在东非,产人类化石的沉积层正好夹在百万年前古火山喷发时遮蔽地表的火山灰层之中,地质学家能够通过分析火山灰层的化学“指纹”(chemical “fingerprint”)来确定化石的年龄。这样,处于两个火山灰层之间的沉积层中的化石,年代就在两个火山灰层年龄的区间内。但是,人类摇篮的洞穴遗址中缺乏火山灰。17年来屡败屡战,伯杰和同事终于在格拉迪斯威找到了不用火山灰也能定年的技术。

这些技术很快就派上了大用场。2008年8月1日,伯杰在谷歌地球上识别出了保护区里这块值得注意的地区,于是前往此地寻找潜在的新化石点。17年来,他第一次右拐开进了这条运矿小路,路的前方有个由矿工炸出的地洞,长4米,宽3米。伯杰光是在洞里打量一番,就找到了一把动物骨骼化石,而这些发现已经值得他再来一趟、细细观察了。两周后,伯杰回到这里,同时还带上了自己9岁的儿子马修(Matthew)和爱犬涛涛(Tau)。马修追着涛涛钻进了灌木丛,没过一会儿就开始大呼小叫,告诉爸爸他发现化石了。伯杰没怎么当真——儿子口中的“化石”恐怕只是块羚羊骨头,但出于父爱,他还是去了马修身边,好看一看他的“发现”。然而这一看真看出了名堂:一大块黑石头紧靠着被雷劈过的枯木,端坐于茂密的草丛中;石头上,一根锁骨的末端赫然在目。

伯杰一眼就认出这是人类的骨头。接下来的几个月,他又找到了锁骨主人的更多遗骸,还在同一个矿坑、距锁骨发现点20米的位置,发现了另一副不完整的骨架。到目前为止,伯杰的团队已经从这个遗址搜集到220余块南方古猿源泉种的骨骼化石,这个数目已经超过了已知人属化石的总和。伯杰把这个遗址命名为马拉巴(Malapa),在当地塞索托(Sesotho)语中意为“祖业”。利用那些在格拉迪斯威千锤百炼过的测年手段,伯杰团队的地质学家此后对马拉巴遗址进行了精确的定年,结果显示年代为197.7万年,上下偏差不超过2 000年。

高等与原始的结合体

马拉巴化石包含人体骨骼的多个部分——这一点非常重要,因为它意味着,化石能为人属特征的出现顺序,提供独一无二的信息。它清楚地表明,所谓的典型人属特征并不像我们想象的那样,必须一揽子捆绑式出现。就拿盆骨和脑容量来说,传统观点认为,从南方古猿的狭长盆骨演化到人属型的宽短杯状盆骨,可以使脑容量更大的人属顺产下大脑门的婴儿。然而,源泉种那酷似人属的盆骨却搭配着一个小脑袋——脑容量仅有420立方厘米,只及现代人的1/3。这样的“混搭”方式告诉我们,脑容量的增长不一定是盆骨形态转变的原动力。

源泉种不仅在一般性状(如脑容量和盆骨形态)上有新旧混搭的现象,这种镶嵌模式还像进化路径上的一块块分形碎片(fractal),在更深层次上不断重复出现:人们分析了未成年男性标本的颅骨内部,发现这个大脑虽然小,其额区却比较大,这正是大脑灰质结构重组后,发展出的进步特征;成年女性的上肢臂骨较长,这一从树栖祖先继承下来的原始性状,却搭配着又短又直的指骨——尽管指骨上的肌肉印痕说明,手部强有力的抓握性能与猿类相似,但如此灵巧的指头已经适用于制造和使用工具了。有时,相伴相生的新老性状是那么不可思议,以至于研究者几乎想把这些连生的骨头切开,归到不同的种中。金山大学马拉巴项目组的成员伯纳德·茨普弗(Bernard Zipfel)举了个例子——源泉种的脚、跟骨与古猿相似,踝骨却分明是人属的。如伯杰所说,这就像人类进化在玩土豆头先生玩具(Mr. Potato Head,鼻子眼睛等能随意拆卸拼装,也是《玩具总动员》里的重要角色)。

伯杰指出,源泉种身上极端混搭的现象,确实给古人类学家上了一课。要是这些骨头是零零散散分别找到的,他肯定把它们归入不同的种中。光看盆骨,他会定为直立人(Homo erectus);光看臂骨,会归入古猿;而从踝骨出发,又无疑是现代人。如果这样盲人摸象,他一定会走上歧途。因此,伯杰声称:“源泉种告诉我们,把分散的一两块骨头认定为某属的做法,再也行不通了。”这就意味着,在他眼中,像埃塞俄比亚哈达(Hadar)那样、年龄在230万年的单块上颌骨,已经难保是人属谱系的成员了,尽管它一直被当作人属的最早化石证据。

将这块颌骨踢出局,也就等于把源泉种推上了晚于阿法种,却早于所有人属化石的头把交椅,伯杰的团队就此主张,源泉种是人属的直接祖先。在考察了该种的进步性状后,研究者还进一步说,源泉种是人属中直立人的祖先[一些科学家认为,某些直立人应划到匠人(Homo ergaster)种下]。因此,伯杰放弃了“南方古猿阿法种生能人(Homo habilis)、能人生直立人”的传统观点,提出阿法种生源泉种、源泉种生直立人的进化新路线。

顺着这条新路线,能人被降格为人类进化树上旁逸斜出的盲枝。就连阿法种这样长期占据人类之祖宝座的种类[南方古猿非洲种(Australopithecus africanus)和人属的所有成员都属于人类],也可能面临被扫地出门的命运。伯杰指出,源泉种的跟骨比阿法种更原始,这摆明了两种可能:要么是源泉种返祖,长出了较原始的跟骨,要么是源泉种发源于一条尚未发现的谱系,它与包含阿法种和非洲种的谱系截然不同。

“我们南方人有句老话,叫‘带谁去舞会就跟谁跳’,”伯杰在美国佐治亚州西尔瓦尼亚的一个农场中长大,他引用的这句老话,正是当前古人类学家工作的真实写照,因为他们只盯着东非出土的零散化石去拼凑人属起源的真相。“现在我们必须认识到,在那块地方之外,还有更大的可能性,”伯杰说。也许人类起源的“东线故事”(东非起源)错了。尽管传统观点认为,南非最古老的人类化石只是进化实验中的牺牲品而已,但也许南方古猿源泉种能领导一场大逆转,指明南非有另一条人类谱系,而且,这条谱系才是通向我们今天人类的康庄大道(南方古猿源泉种的种名sediba来源于塞索托语,意为“源泉”、“源头活水”)。

带领研究团队,发现埃塞俄比亚哈达颌骨的威廉·金贝尔(William Kimbel)是美国亚利桑那州立大学(Arizona State University)的科学家,他不同意伯杰的观点,在他看来,用一整副骨架才能为一块标本分类的想法“不现实”。他认为,问题的关键在于找到包含“鉴别性特征”的解剖结构。哈达颌骨的特征,如齿弓(tooth row)成抛物线形,已经摆明了它和人属的关系。金贝尔见过马拉巴标本,但并没有对它们进行过深入研究。他觉得标本上那些与人属相近的性状引人入胜,但对于这些特征从何而来,他也说不好。然而,说到源泉种是直立人直接祖先的看法,金贝尔批驳起来却毫不留情:“我不明白,南非的那个种怎么就是(人属)祖先了!它只有几个与人属相近的性状。东非可是有正经八百儿的人属化石啊,还比它早了30万年。”当然,他指的是那块颌骨。

除金贝尔外,还有其他人反对将源泉种置于人属之根的位置。“太多东西对不上了,特别是年代和地点,”肯尼亚图尔卡纳盆地研究所(Turkana Basin Institute)的米芙·利基(Meave Leakey)说道。她本人的研究重心是东非的化石。“南非古人很有可能是一次单纯发生在非洲大陆南边的辐射事件”。

美国乔治·华盛顿大学的莱纳·波比(René Bobe)认为,若是源泉种的化石更老一些,比如有250万年,那作为人属祖先倒没什么不妥。但他们的年代只有197.7万年,仅比肯尼亚图尔卡纳湖区的化石早一点点。而肯尼亚标本上已经能识别出众多较源泉种更确凿的人属特征了,在这种情况下,把整体形态尚显原始的源泉种当作他们的祖先,实在难以令人信服。伯杰反驳说,源泉种这个类群,肯定在马拉的那些个体之前就已经存在了。但波比等人则坚持认为,目前没有这方面的证据。“古人类学家习惯于把自己找到的化石想成人类进化树上的重要部分,但往往事与愿违,”波比评论道。从统计学的意义上来看,“如果人类的种群遍布非洲大地,进化路径错综复杂,那凭什么说你找到的那个就一定是祖先呢?”

然而,伯杰在伍德那儿找到了支持。伍德认为伯杰的观点“千真万确”,源泉种昭示着,单独发现的骨头无法反映化石的全貌。这个种还表明,以往化石中发现的特征组合,并未囊括猿人身体结构的所有可能性。但是,伍德也不认可源泉种人属之祖的地位。“能把它与人属联系起来的性状不多,”他说,而且源泉种很有可能是独立演化出这些性状的,与人属谱系并不相干。“我觉得源泉种要进化到直立人那一步,还有很长的路要走。”

源泉种在人类家谱中到底处于什么位置?解决这个问题之所以棘手,就在于“人属”一词缺乏清晰的定义。要想出一个准确的定义,确实是看上去容易做起来难。过渡时期的标本本来就少,大多数又都是碎片,要从中识别出一些特征来,然后说,就是这些特征将人属与它的南方古猿祖先相区别,就是它们让人之所以为人,这类工作实在是个巨大的挑战。马拉巴出土的骨架告诉我们现在的情况是多么恼人:这些化石比以前发现的人属标本要完整得多,它们也因此很难与任何东西对得上。“源泉种恐怕会逼着我们想出一个定义来,”伯杰说道。

提取200万年前的DNA?

不管马拉巴化石处在进化树上的哪个位置,它们都为研究者提供了有关早期人类物种的最详细的资料。在某种程度上,这种详尽性在于标本代表了多个古猿个体。除了未成年男性和成年女性这两具最完整的标本外,伯杰的团队还找到了另外四个个体的骨骼,其中还包括一个婴儿。以种群为单位保存下来的标本,在人类化石记录中已是凤毛麟角,而马拉巴标本无以伦比的保存状况更是为其加分。从没有人类化石能像这里的标本一样经得起岁月的洗礼:马拉巴保存着纸片般纤薄的肩胛骨、狭长而脆弱的第一肋骨、豌豆大小的指骨,连脊椎骨上的刺状突起都纤毫毕现。一些以前只发现过碎片的骨头也完整无缺。

在马拉巴标本以前,古人类学家从来没有发现过一根完整的早期人类臂骨化石,这也说明,以往用来重建运动等关键行为特征的臂骨长度数据,都只是估计值而已。就连“露西”——这具发现于1974年、曾被认为是最完整人类化石的标本——也少了一大截臂骨和腿骨。反观马拉巴的成年女性标本,从肩胛骨到手骨,整条上肢保存得完完整整,只少了最末几节指骨和一些腕骨。伯杰希望,他在挖掘这个遗址时,能把缺少的上肢骨连带两副骨架中缺失的部分都找出来(到目前为止,他的团队只搜集了暴露于地表的骨头,并没有系统发掘埋藏于地下的化石)。从这些证据出发,研究者就能重建源泉种的发育过程,他们在地表走动的方式以及种群中的个体差异等。

要把新故事说圆,还不光是依靠骨骼化石那么简单。马拉巴产出的另外一些东西,让研究者眼中的源泉种更加“有血有肉”。古生物学家一直以为,在化石石化过程中,生物的有机组分,如皮肤、毛发、内脏等都会因腐烂而无存,只有矿化的骨骼才能幸免于难。但是,伯杰在观察未成年男性头骨的CT扫描图时却注意到,化石顶部的表面线与实际的头骨轮廓线间有一个斑块。他将这个部位置于显微镜下检查,结果发现该部位表面与众不同的样式像极了皮肤的结构组成。目前他正开展一系列实验,为男性头顶上这个奇怪的小斑块验明正身,看看它——以及女性标本下巴上和同一遗址羚羊骨头上的类似斑块是否真的是皮肤。

如果能证明这些斑块确是皮肤,那么我们就能了解源泉种的肤色及毛发的密度和样式。它们还能告诉我们汗腺是如何分布的,这样一来,该种调控体温的能力就展露无遗,而这种能力与生物的活跃程度息息相关。汗腺还能为大脑的进化提供线索:拥有时刻让头脑冷却下来的有效手段,是进化出较大脑容量的先决条件(较大脑容量正是人属的标志性特征),因为大脑对温度非常敏感。如果真的存在有机物,那么伯杰就有望从化石中提取到DNA。目前已成功测序的最古老的人类DNA,取自一具10万年前的尼安德特人标本。考虑到马拉巴出类拔萃的保存条件,伯杰非常期望能从古老得多的源泉种身上提取到遗传信息。那样的话,科学家就能确定,成年女子和男孩之间是否真如人们所说那样是一对母子,遗址中的其他人又和他们是什么关系。这样一个发现,还将促使其他研究者检测自己工作的人类遗址中,是否也存在DNA,如果他们成功了,就能把各个人类物种的关系弄个水落石出。

早期人类化石还留存了有机物质的事情史无前例,马拉巴团队也知道,要学界接受这个观点就要拿出特别的证据。迄今为止的实验结果都支持这个设想,伯杰也认为,这种设想得到证实的可能性非常大。毕竟,一些科学家在研究恐龙骨骼时都提出其中保存有机物,而这些化石可比马拉巴人类早几千万年(参见《环球科学》2011年第1期《化验恐龙血》)。伯杰觉得,人类化石中保存有有机物质恐怕并不稀奇,只是没有人往这方面想罢了。

还有一种东西,也没人想过要在这么古老的人类标本上找找看——这就是牙垢。男孩的臼齿表面覆盖着一层深色的污垢。在为人类化石研究做准备时,化石修理员一般都会清洗牙齿。但是伯杰想到,这种污垢可能和现代人用牙刷对付、要求牙医清洗掉的脏东西如出一辙。古老的牙垢恐怕能为人类膳食结构的演化提供有价值的信息。

以往在研究早期人类的食物时,只会检视牙齿本身的碳同位素比值,这个比值可以指示动物的食性:是吃C3植物(乔木和灌木等)还是C4植物(禾本科、莎草科的草类),或身为肉食者但捕食以这些植物为食的植食动物,又或是杂食。这类证据终究是间接的,也只能粗推出食物的大类,然而,牙垢却是食物本身的残余。伯杰的团队目前正致力于研究藏身在牙垢中的二氧化硅晶体——植硅石(phytolith,植物细胞中或细胞间形成的水合二氧化硅质微粒)。所有植物都能产生植硅石,有些植硅石还会在不同种植物间出现特定的形态差异。研究它们,可以清楚地分辨出动物死前食用过的植物种类。通过分析源泉种牙齿的同位素比值、植硅石组成和磨损痕迹(磨损痕迹可以反映动物在死亡前几星期所咀嚼食物的软硬程度),伯杰和同事一定能搜集到丰富的食物资料。况且,马拉巴的研究者手中还握有源泉种不同发育阶段个体的骨骼化石,不愁弄不明白猿人膳食结构的细节,比如婴儿吃什么、大人吃什么。

去年10月,美国阿肯色大学(University of Arkansas)的彼得·S·昂格尔(Peter S. Ungar)和科罗拉多大学博尔德分校(University of Colorado at Boulder)的马特·斯朋海默(Matt Sponheimer)在《科学》杂志上发表综述文章称,根据最近的分析结果,我们祖先的食谱出人意料地多样化,复杂程度不容小觑。公认最古老的人类物种——地猿始祖种(Ardipithecus ramidus)和稀树草原上的黑猩猩一样,主要以C3植物为食;其他早期非洲古人类却似乎同时食用C3和C4植物。有种叫傍人粗壮种(Paranthropus robustus)的古人类,甚至基本上只吃C4植物——美国犹他大学的图尔·瑟林(Thure Cerling)及其同事于去年6月在《美国国家科学院院刊》上报道了此项发现。毫无疑问,科学家迫切想知道源泉种的饮食结构,弄清他们的食物与马拉巴的古环境是否相符,因为目前已有证据表明,此地的草木都很丰美。女性标本的那双手与当今人类惊人地相似,占了工具使用者判别标志中的好几条。食物方面的线索恐怕能让我们知晓,源泉种是如何利用灵巧的双手在树丛中觅食,他们原始的猿猴臂膀在此间是否起过作用。

死因推测

马拉巴人的末日光景似乎非常凄惨,干旱恐怕让水成了稀缺资源。伯杰推测,当时可能是渴急了,他们为了一汪浅水,不惜爬下马拉巴那个当年深达30~50米的地洞,却又失足摔下、身死洞中。也许男孩先摔了下去,可能是母亲的女子伸手相救,却累及自身。一些野兽也步了他们的后尘,葬身洞内,所以这里众兽集聚,从羚羊到斑马真是无奇不有。

有趣的是,遗址中的地质学证据表明,马拉巴化石群形成之时,正是地磁极倒转的过渡期,当这个神秘事件发生时,地球的磁极会翻一个个儿,南北极互相交换位置。这个年代让人心生疑问,不知道地磁极倒转是否也是导致这些动物死亡的幕后推手。科学家对地磁极倒转的原因知之甚少,也不清楚这类事件会不会使环境发生改变。有些地质学家说过,倒转事件很可能带来生态灾难,比如削弱地磁场,让生物暴露于致命的宇宙射线中;又如扰乱迁徙性鸟类和其他动物体内的导航系统,让它们无法通过地磁场识别方向。马拉巴遗址既保存有地磁极倒转的陆相记录,又产出同时期的化石群,是世界上少有的、能为地磁极倒转期提供难得资料的遗址。

另一些证据可以透露死亡事件的更多内情。马拉巴出土的一具怀孕母羚羊化石和它腹中的胎儿,能帮助科学家锁定古人类的死亡季节,将时间精确到两个星期之内。因为到了春天,羚羊会在一个非常狭窄的时间段内产仔,而且,只要对胎儿进行检查,就能计算出母羊死亡前的怀孕天数。此外,蛆(maggot)和埋葬虫(carrion beetle)在尸体上留下的痕迹,也会暴露外部沉积物将其埋葬前的曝尸时长。

从某种意义上来说,源泉种的研究才刚刚开始。“你脚下现在全是古人类化石,”去年11月,伯杰在南半球夏日的晨光中,这么告诉马拉巴的访客们。他们站的石头地,就夹在马修发现锁骨的树和伯杰找到锁骨主人骨架的矿坑之间。伯杰爬下矿坑,把露出岩表的化石末端指给参观者看。这些化石正静候人们采集。

访客们肃然起敬,探身瞥视,那里有一根婴儿的臂骨和一块猎猫(false saber-toothed cat)的下颌骨,似乎还能望见埋藏未成年男子剩余骨架的区域。矿工们炸出这个坑后,偶发的暴风雨将骨骼冲刷出来,单单捡拾这些碎片,就已经让伯杰的团队收集到了有史以来数量最多的古人类标本。伯杰知道,一旦他们真正开挖这片500平方米的遗址,一定会找到更多骨骼化石——比现在多得多。目前已经有保护遗址的大动作了:人们计划在矿坑上建一幢房子,为它遮风避雨。等到今年年底,挖掘正式开始,研究者将探查矿工没有触及的、那些未经扰动的沉积物。那时,这幢房子还可充当现代化的田野实验室。同时,在金山大学的马拉巴区实验室里,从矿坑里捡到的、爆破下来的大石块已经从地板堆到天花板了。研究者们会用CT扫描仪检查这些石头,寻找人类骨骼的踪迹,也许其中就有成年女子标本上那枚失踪的头骨。

马拉巴就像一个巨大的宝藏,伯杰大可把后半辈子都扑在它身上,但事实上,他却已经开始思考后面去哪儿找新的化石了。源泉种“告诉我,我们确实需要更好的化石记录——瞧,它不就在那儿吗?”伯杰说道。测绘项目让他摸到了马拉巴,而当时仅仅在摇篮地区就勘测到了30多个新的化石点,它们都是潜在的人类化石产地。他已经着手组织研究者们挖掘最有希望的点,同时,他自己还把目光投向了更远的地方。他注意到,刚果和安哥拉的洞穴结构与南非摇篮地区非常相似,却从来没人去那里搜寻过人类化石。在那片古人类学研究的处女地上,也许他会再次迎来惊喜,找到另一位从人类黎明走来的使者,二度重书人类起源的故事。

本文作者 凯特·王是《科学美国人》的资深编辑。

请 登录 发表评论