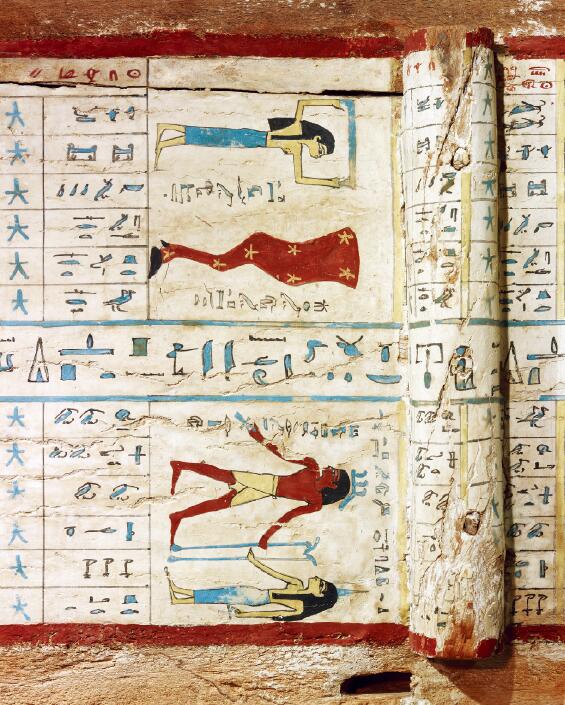

“我能看到文字!”库克罗夫特惊叫道。当时,他正蹲在马拉维遗迹博物馆中央展厅里一个展示古埃及棺材的陈列柜旁边,朝着支起的棺盖的背面看。西蒙斯晃动手电筒,照亮一个把木板连接到一起的十字形薄木条。木条的表面上绘有表示星名的象形文字,十分优美。西蒙斯和库克罗夫特立即意识到,这根十字木条是另一份古代天文记录的一部分。此前没有人认识到它的意义,它只是错误地被装在这个棺材上了。

19世纪90年代,在探索阿苏特墓葬群的坟墓时,考古学家开始注意到这些有趣的棺材记录。当打开装有当地贵族木乃伊的长方形棺材时,他们发现棺盖内侧并非一片空白,也不是像多数古埃及棺材那样刻有宗教文字,而是镌刻了一些非常特殊的图案。这些特别的图案描画的是一个条理清晰的星表,记录了一些特定恒星,如天狼星在一年中的运动。

作为一个科学史研究者,西蒙斯在过去的20年间一直致力于编录并分析这些天文表格。目前他们只发现了27个这样的表格(这个数字取决于怎么给某些碎片计数),其中只有一个不是来源于棺材——它来自于一个寺庙的天花板装饰。多数表格的年代为公元前2 100年左右。通过仔细观察这些表格以及其他古代象形文字,并借助精确的天象仪软件,西蒙斯希望能够再现埃及人制作这些星表的方法和目的,并搞清编制这些星表所用的观察方法。过去,学术界对埃及中王国时期编制星表的目的有一种比较普遍的看法,但西蒙斯迄今为止的研究对这一看法提出了质疑,或许最终有助于弄清古埃及天文学家对于天上的恒星知道些什么,而又不知道什么。

星钟?

星表的发掘者知道它们描绘的是恒星,但直到20世纪60年代才有人提出详细的假说,解释这些星表可能代表了什么以及它们的功能是什么。在三卷本《埃及天文文献》(Egyptian Astronomical Texts)中,科学史学家奥托·纽格堡(Otto Neugebauer)和古埃及学家理查德·A·帕克(Richard A. Parker )描绘了当时修复的13个星表,并认为它们是按照恒星(或小星座)在一年中每个星期夜晚从东方地平线上升起的顺序排列的。他们推测,记录这样的信息是为了确定夜间的时刻。在某个时刻观察位于地平线上的恒星,就能确定从日落过去了多长时间,所以纽格堡和帕克称它们为“星钟”。

这种时钟(如果在棺盖内侧以外的地方也存在的话),对当时的祭司来说应是十分重要的。埃及神话记载,太阳在夜间要经历一段危险的旅程,必须跨越很多障碍。在夜间的一些关键时刻举行一些特定的宗教仪式,祭司可以模仿太阳的行程并给予其帮助。

纽格堡和帕克对星表的描述当然是说得通的。整个星表被一根横条和一根竖条分为四部分。横条上书有一行宗教文字,讲的是向埃及神灵献祭的事情。竖条上画有这些神灵的四幅神像。图表的首行记有古埃及的民用历法,据此纽格堡和帕克提出了“星钟”假说。

古埃及民用历一个月有三个“星期”,每个“星期”10天;12个月再加5天构成一年的365天。星表从右往左读共40列, 前36列的每一列都表示一个“星期”。接下来的3列是星表中的所有(从第1列到第36列)的星名列表。 最后的第40列代表这一年里剩余的半个“星期”。 因为代表10天“星期”的每一列均从一个不同的星开始,所以这些星被叫做“旬星”,来源于希腊单词deca,意思是“旬”。

每一列旬星包含12行,纽格堡和帕克认为,纵向排列顺序反映的是旬星在夜空中从地平线上升起的顺序(因此,每行代表夜间不同的“小时”)。顶格是日落后不久就从东方升起的旬星的名字(夜间,随着时间的流逝,天空中的恒星会自东向西划过天空)。接下来的11个旬星会按照它们在这一列由上自下的顺序依次升起。10天后,民用历的第二个“星期”开始,星空也已经发生了变化;现在另一个旬星——也就是2号旬星——在日落时从东方升起了,所以它便出现在这个“星期”所在列的顶端。结果是旬星会呈对角线状排列,在一年中,随着同一个旬星从地平线升起的时刻越来越早,该旬星在表格中沿着一条对角线从右下移至左上。

如果一年正好是360天,星图中的图案将形成一个36旬星的无缝循环。第三十六个旬星在夜空中升起后,第一个旬星将在接下来的“星期”中再次升起。 然而,多余的5天,即半个“星期”使这样的循环无法实现。纽格堡和帕克推断,为了应对此种情况,古埃及人还记载了一个新旬星系统的运动。随着这些新旬星在表格中沿对角线上移,它们在表格的左侧共同构成了一个三角形。

在星表的示意图中,研究者用不同的标注把三角区旬星与其他旬星区别开来,即采用字母而非数字。但从棺材上的星图本身来看,埃及人并没有认为三角区旬星的重要性与其他36个旬星有所不同 。但是,其他绘制在寺庙和陵墓天花板上的天文记录(可能是与棺材星表同时期的设计)却明确区分了两者,这在古埃及学家中引起了无尽的争论:是自东向西规则移动的36个“完美”旬星在先,还是对真实恒星更为复杂的周年运行的实际观测在先?

无论如何,三角区的存在证实了这些星表是真实的天文观测结果。这些多出来的旬星使系统更为复杂,反驳了认为“这些表格就是宇宙的理想模型”的看法。

新的难题

尽管纽格堡和帕克对于图表内容的解释十分漂亮,但他们的体系还是遗留下了一些重要的问题。其中一个问题是纽格堡和帕克自己在20世纪60年代率先发觉的:他们所知晓的这些星表其实不尽相同。

在外行人眼里,所有这些图表的格式看起来都是相同的:整整齐齐的行列布局,里边记有大量相同的旬星。然而,仔细比较就可发现,它们大多可分入两组,两个组的旬星位置错开了几列。纽格堡和帕克认为,这一差异来源于民用历中闰年制度的缺失。如果古人忽略每年多出的四分之一日,那么相隔40年制定的表格就会差40个四分之一日,等于10天即1个“星期”,旬星在表格中的位置就会错动一格。纽格堡和帕克认为,如果有更多的星表或相关文件被发现,那么就会有布局介于已知两组表格之间的例子出现。

但西蒙斯的研究对此解释提出了质疑。她直接研究了所有已知的星表(包括那些在20世纪60年代之后发现的),或是查看了它们的照片,发现每个都可归入现在古埃及学者所熟知的两组之一,没有一个星表展现出不同的布局。而且,两个旬星之间的间隔是变化的;如果是闰年导致的变化,所有旬星应该整体在表格中移位,但它们之间的间隔不会改变。

纽格堡和帕克也无法肯定,星表是否真如他们的设想,是按恒星升上地平线的次序排列的。 西蒙斯的分析表明,还存在其他同样看似合理的解释。她依据的线索是,两类星表不一致的地方不仅是旬星的列错开了。比如,一些旬星出现的顺序也是不同的。而且她还拥有纽格堡和帕克所没有的一些分析工具。

西蒙斯可以使用强大的天象仪软件回推数千年前古埃及看到的星空。现在我们仰望星空,地球的自转轴指向北极星附近。但地球自转轴实际上在以25 800年的周期缓慢地沿一个圆圈摆动。因此,尽管天空总体的运行方式没有改变(太阳仍然东升西落),恒星之间的相对位置也没有改变,但地球自转轴的摆动意味着现在每个恒星的位置与4 000年前已经不同了。

有一个准确而又可以移动的古代天空图像,有助于西蒙斯提出可视化的解释,否则想给出个直观的解释可就困难了。研究人员可以用数学方法来描述恒星过去的位置,但其方程冗长且复杂。有了计算机模型,计算只需按下一个键就能自动进行。

正如天象仪软件帮忙澄清的那样,对两组星表不一致之处的最佳解释是,它们使用的是两种不同的观星方法。计算机模拟表明,由于地球与天球间有倾角,在埃及的不同地点看来,在同一时间从东方地平线升起的恒星将会在不同时间从西方地平线落下。若星表记录的是旬星的西落,恒星运动的这个特征就会扭曲甚至搞混旬星的次序;两种不同的星表所展示的运动分别对应着恒星的东升和西落 。

天象仪软件也可以用来检验其他的可能解释,并排除那些行不通的理论。有一种解释认为,造成两种星表不同的原因是观测位置位于埃及境内两个不同的地点。将天象仪模拟的不同纬度的天象与星表记录的天象相比,充分说明实际情况并非如此。若要观测结果产生同这些留存下的星表一样的差异,则观测点的纬度必须相差很大,一个要位于埃及极北海岸线,而另一个则必须深入非常靠南的地区。

然而模拟终归有其局限性。恒星东升和西落的解释的确可行,但也有其他解释可产生同样效果。例如,假设星表所使用的“地平线”不是自然的地平线,而是一堵墙的边缘或某棵树的树梢。倾其所有的计算能力,模型也只能去与已知的数据相匹配,因此目前它最适合用来排除可能性而不是尝试“证明”究竟发生了什么。

当我们试图用天象仪软件确认古代旬星对应的是现在天空中哪颗星的时候,也有同样的局限性。到目前为止,计算机模拟证实了其中一个旬星是天狼星(其象形文字可译作spdt,读作并写作Sopdet)。它在当时和现在都是最亮的恒星,也是古埃及天文学中的一个重要天体。有一些人还推测了其他旬星的可能身份,但就不同旬星而言,其可信度也各有高低。

大多数学者认为旬星Khau代表昴星团,该猜想也与天文软件分析的结果相符。Tjemes en Khentet则可能是一颗红色的星,因为tjemes意为“红”;根据这个说法以及该旬星相对于天狼星的位置,计算机模拟表明,它应该就是心宿二。但是,除了那些显而易见的推论,任何一位古埃及历史学家都可能有与他人不同的观点,坚持己见选择这颗或那颗恒星。因为,对于埃及人依据什么标准选取恒星作为旬星,每个研究者都有不同的想法。在捕捉一颗恒星升起的瞬间时,我们应当望向天空何处?正东方?东方偏5度?抑或是偏10度?从制图者的角度来说,是会选择一颗熟悉但位置并不合适的亮星,还是会选择一颗较暗但升起和落下的位置正好合适的星呢?

说到底,如果我们能更准确地知晓选定的是哪颗恒星,我们就可以推断出观测过程。如果我们知道了观测过程,我们就可以猜测是哪颗星。而我们对两者都无从知晓,所以只能进行假设。

比起两种不同的星表所引发的问题,更根本的问题或许是这些图表的用途是什么。如前所述,纽格堡和帕克认为这些图表是时钟。这个词意指一种类似于现代计时装置的系统:表格是一种仪器,重点在于精度并给出精确的时间。这种观点与古埃及人对时间的通常看法是不一致的。虽然21世纪的人们认为时间是固定的小时、分和秒的抽象化流逝,但古埃及人并不如此认为。相反,是太阳或恒星运行这类天象决定了白天或黑夜的时间。例如,午夜或黎明是某些恒星在天空中可见或太阳在某一区域内的一段时间,而不是一个单一的、有明确定义的时刻。

这方面的文化背景与图表用于准确记录时间这一观点相抵触,所以更一般性的术语“星表”要比“星钟”更为合适。另外,天象仪软件表明,在你所处的某时某地,古代天空并不总是有一个明亮的恒星正好出现。而且恒星只有天足够暗时才能看见。大体上星钟的“1小时”会短于60分钟,而且很可能是长短不一的。现在西蒙斯认为,这些星表更像是天文年历或星图,记录着随时间推移天空的不同状态,而非实用性的时钟。

当然,一个显而易见的遗留问题是,为什么星表主要出现在棺材里?为什么死人需要知道时间?他们需要知道天空是如何运动的吗?

答案可能与古埃及关于来世的信仰有关。庙宇、陵墓甚至棺材都是一个模拟的小型世界,其中天花板或棺盖即代表着天空。此外,甚至一些最古老的宗教著作,即《金字塔文献》(Pyramid Texts),也含有灵魂再生为恒星的说法。法老死后被认为成为拱极星的一部分,因为接近北天极所以他们永不会升落;他们是不朽的明星。

后来,这种观念进一步延伸,古埃及人认为杰出的个人,如阿苏特附近的乡绅,死后会变成地位较低的恒星,它们会在一年中的不同时间落到地平线以下。在这种情况下,死者可能需要星表来指引他们升上星空与旬星汇合。

将历史数字化

为了方便进一步研究星表的功能,西蒙斯开发了一个在线数据库,涵盖了目前所有已知例子所包含的信息。这个数据汇编为研究者进一步开展研究提供了共同的知识基础,而且不需移动棺材,不会损坏那些脆弱的文物。

我们仍有希望发现更多的星表。新的样本偶尔会出现在埃及的考古发掘中。不幸的是,现有的文物未必能得到安全的保管。例如,在西蒙斯和克罗夫特到访并发现新碎片后几个星期,马拉维博物馆就在2013年的内乱中遭到了洗劫。现在虽然已经恢复了一些展品,但星表仍然下落不明。不过,西蒙斯和克罗夫特今年回到埃及,还是完成了他们在其他埃及博物馆的星表调查,他们还将继续记录和分析古埃及的天文学遗产。每一个新的碎片都会带来新的见解,并可能让我们对古代天文学家工作的理解取得突破。正因为如此,我们更应保护好我们现在所拥有的,并继续努力去搜寻更多。

请 登录 发表评论