三百年的糊涂账

撰文 卡尔·齐默(Carl Zimmer)

翻译 冉隆华

如果你去参观加拿大安大略省的阿冈昆省立公园,也许会听到狼在寂寞地嚎叫。如果你运气够好,还可看见远处的森林中,它们互相追逐时一闪而过的身影。不过,在炫耀拍到的这些照片时,你能一口说出见过的狼属于什么种吗?请教科学家,他们很可能给出迥然不同的答案,有些科学家甚至会一下子给你好几个不同的答案。

18世纪,欧洲博物学家把加拿大境内和美国东部的狼称为东加拿大狼(Canis lycaon),因为它们看上去与欧洲和亚洲的灰狼(Canis lupus)截然不同。到了20世纪初,北美博物学家确定,加拿大境内和美国东部的狼实际上也是灰狼。但在最近,加拿大研究人员分析了狼的DNA后,又回到了从前的结论,认为加拿大境内和美国东部的狼不同于灰狼。他们指出,灰狼只生活在北美西部。阿冈昆公园的狼属于另一个种,并打算再次把它们命名为东加拿大狼。

其他研究狼的专家认为,并没有足够的证据把灰狼分成两个种。两派都认为,由于杂交繁殖,阿冈昆公园里狼的身份变得更加难以确定。郊狼[coyote,犬属(Canis)的另一个种]向东扩展,并开始与东加拿大狼杂交。现在,向东扩展的郊狼中有相当一部分携带有东加拿大狼的DNA,反之亦然。与此同时,东加拿大狼又与领地西部边界的灰狼杂交繁殖。由此可见,阿冈昆公园里的狼不仅仅融合了东加拿大狼和灰狼的DNA,而且还传承了郊狼的DNA。

退一步说,即使东加拿大狼过去是一个种,如今它还是一个种吗?许多研究人员发现,最好的办法是把一群几乎都在内部交配繁殖,使种群遗传区别于其他种群的生物,看作是一个种。就灰狼和郊狼而言,很难说在什么地方一个种消失了,而另一个种出现了。加拿大安大略特伦特大学的布拉德利·怀特(Bradley White)说:“我们喜欢叫这些血缘混乱得像一锅粥的犬属动物为‘汤狼’。”

这可不仅仅是命名权之争。美国东南部的狼曾被当成是一个独立的种——红狼(Canis rufus)。为了使红狼免于灭绝,美国政府进行着一项宏大的自然保育计划:把红狼进行圈养交配繁殖,然后再有计划地放归野外。但是加拿大科学家认为,红狼实际上只是东加拿大狼一个孤立的南部种群。果真如此的话,美国政府花大力气挽救的这个物种,实际上并没有濒临灭绝。在加拿大,同一个种的狼依然“人丁兴旺”,多达数千只。

正如阿冈昆公园的狼所揭示的那样,对种进行定义,对于一个濒危种群是否得到保护或一个栖息地是否能够保留,都具有重大影响。美国华盛顿大学圣路易斯分校的艾伦·坦普尔顿(Alan Templeton)指出:“从某种意义上说,这是一个非常深奥的学科;从另一种意义上说,这又是一个非常实际的问题,甚至是一个法律问题。”

定义的尴尬

如何确定一群生物属于一个种?对于这样一个基本的问题,科学家们都要争论不休,无法达成一致,这确实令人感到惊讶。也许是种的拉丁文命名使它多少具有一些绝对确定性,从而使大众误认为种的命名规则非常简单。也许是过去几个世纪里,科学家命名了180万个种,也许是濒危物种保护法等法律,使我们觉得自己理所当然地知道种是什么。实际上,种的确切概念恰恰是几十年来争论不休的话题。美国南犹他大学生物学家乔纳森·马歇尔(Jonathon Marshall)说:“生物学家根本没有对‘种是什么’达成基本一致。”屈指算来,生物学界目前至少有26个在论文里公开发表过的“种”的概念。

现在,科学家对生命如何进化为新形态的认识,远远超越了种定义争论刚刚开始的时候,因此对种的定义,科学家的分歧就变得更大。不久以前,分类学家仍然仅仅凭借鳍、皮毛和羽毛等可见特征来判断一个新种;如今,分类学家可以解读DNA序列,从而发现了大量隐藏的生物多样性“宝藏”。

坦普尔顿和其他专家认为,有关种定义的争论最终会出现转机。他们相信,现在也许到了把许多相互排斥的概念结合在一起,形成一个综合性概念的时候了。这种统一概念适用于从嘲鸫(mockingbird)到微生物的各种生物。这些研究人员希望,统一种的概念将催生出强有力的工具,用来确认新种。

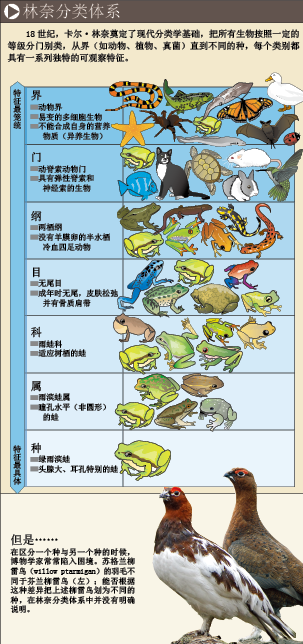

从科学还未萌芽时起,人们就一直在命名物种。为了能够捕获动物与采集植物,人们必须明白自己谈论的到底是哪种东西。物种命名的现代科学——分类学出现于17世纪;到了18世纪,分类学开始兴盛起来,这主要归功于瑞典博物学家卡尔·林奈(Carl Linnaeus)的工作。林奈发明了一个命名系统,把生物分为很多个类,每个类又分为许多个更小的类。一个特定类的每个成员都具有某些相同的关键特征。按照这套命名系统,人类被划入了哺乳动物纲(mammal class)灵长动物目(primate order)人属(genus Homo)智人种(Homo sapiens)。林奈宣称,每个种自产生以来都一直存在。他写道:“这就像圣经里的描述,从上帝创造万物开始,就一直有那么多的种。”

林奈的新分类法让分类学家的工作更加轻松。但是要划清种之间的界限,却常常令人头疼。两个种的老鼠可能在各自领地的交界地带交配繁殖,它们的混血后代划归哪个种就成了棘手的事情。在一个种内进行命名也存在混乱。例如,爱尔兰柳雷鸟的羽毛与苏格兰柳雷鸟略有差异,而苏格兰柳雷鸟的羽毛又与挪威柳雷鸟略有差异。它们到底属于不同的雷鸟种,还是同属一种,仅仅是不同的变种(即亚种)呢?博物学家对此并没有达成一致。

达尔文(Charles Darwin)觉得这些争论很可笑。他在1856年写道:“当博物学家谈论‘种’的时候,他们的看法那么迥然不同,真的很有趣。我认为,问题出在试图对难以定义的东西下定义。”达尔文指出,物种出现后,它们并不是固定不变的,而是不断进化的。我们称为一个种的一类生物,都是某个更古老种的变种。随着时间的推移,自然选择使物种发生改变,成为更适应它们所处环境的变种。与此同时,其他不适应环境的变种则会消失。一个古老的亚种最后会变得明显不同于其他所有生物,我们认为这是一个物种必然的进化发展。达尔文宣称:“我把‘种’看作一个为了方便起见而任意定义的术语,表示一类彼此非常相似的个体。”

达尔文与他的分类学家前辈一样,只能凭借肉眼研究种。比如,观察鸟羽毛的颜色,数一数藤壶的壳片。到了20世纪初,科学家才有能力考察不同种之间的遗传差异。遗传差异研究开辟了新的思考途径。一群生物之所以成为种,原因在于它们与其他种生物之间存在交配繁殖障碍,或称生殖隔离(reproductive barrier),即因生殖方面的原因使亲缘关系相近的种群间不杂交,或杂交不育,或杂交后产生不育性后代的现象。交配繁殖的时候,生物之间能进行基因交流;但是由于生殖隔离,这种交流只能在同一个种的内部发生。各个种可能在一年的不同时间产卵,也可能对其他种的求偶信号充耳不闻,或者DNA根本不相容。

制造交配繁殖障碍的最佳途径是隔离。一个现存种的一部分成员,也就是一个种群,必须不能与该种的其余成员交配繁殖。例如,冰川可能侵入它们的领地,把它们隔离起来。隔离种群进化形成新基因,某些新基因可能使杂交变得困难或不能杂交。数十万年后,进化形成了太多障碍,隔离种群就变成了另一个截然不同的种。

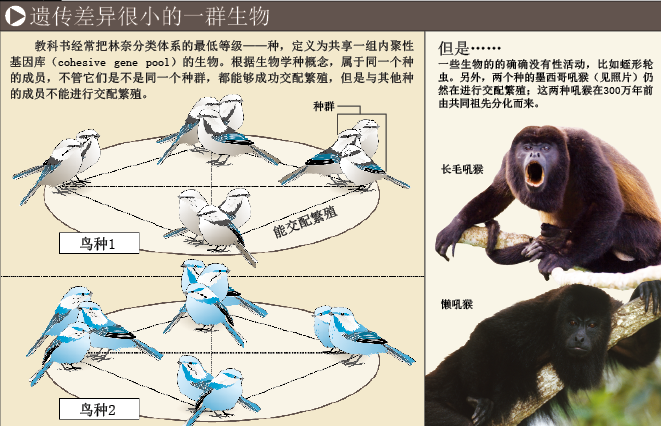

对物种进化的这一认识,形成了一个新的种概念。德国鸟类学家埃内斯特·迈尔(Ernst Mayr)大胆宣称,种不是为了方便而贴的标签,而是客观存在的实体。1942年,他把种定义为一个基因库:种是这样的一系列种群,种群内的成员能够相互交配繁殖,却不能与其他种群的成员成功交配繁殖。现在,这个生物学种的概念成了教科书上种的标准定义。

后来,许多科学家对这个概念越来越不满意,发现它太不周密,对认识自然世界也没有什么帮助。首先,迈尔的概念没有说明繁殖隔离到了哪种程度,一群生物就必须划为一个种。生物学家对其他一些看起来差异相当大、却能够正常交配繁殖的种,依然迷惑不解。科学家最近在墨西哥发现,300万年前从共同祖先分化出来的两个种的猴子,经常进行交配繁殖。它们是不是性活动太多,因此不能被称为是两个种呢?

虽然一些种的种间性活动太多,不符合生物学种的概念,但是其他一些种似乎连种内性活动都很少发生。在北美,向日葵的各个种群几乎完全隔离,基因很少从一个种群流向另一个种群。按照迈尔的概念,人们倒是可以把它们当成不同的种。

最大的问题是,有些种根本没有任何性活动,比方说只有在显微镜下才能看见的海洋动物蛭形轮虫(bdelloid rotifer)。大多数轮虫进行有性繁殖,而蛭形轮虫却在一亿年前就放弃了有性繁殖。所有蛭形轮虫都是雌性,它们不需要任何精子就可以形成胚胎。按照生物学种的概念,轮虫既是一个种,又不是一个种,怎么说都有理。

无性方程式

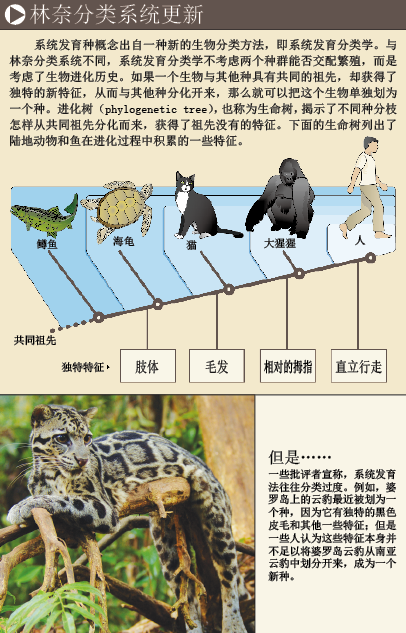

为了克服生物学种概念的上述缺陷,科学家提出了一些新的种概念。每个种概念都经过了精心推敲,试图抓住种之所以为种的实质。生物学种概念最有力的一个竞争者是系统发育种概念(phylogenetic specie concept),它不考虑性活动的因素,取而代之的是共同祖先。

有亲缘关系的生物拥有共同祖先,所以具有共同特征。人、长颈鹿和蝙蝠都是从古老的哺乳动物进化而来的,都有毛发和乳汁。在哺乳动物中,人和其他灵长类动物拥有更近的共同祖先。灵长目动物从共同的灵长目祖先那里继承了一些其他特征,例如眼睛长在脸的前面。以此类推,可以精确到越来越细的生物类别。当然,这种精确最终要到达一个终点,有些生物组成的类别不能再细分下去。按照系统发育概念,这些类别就是种了。从某种意义上说,这个概念继承了林奈最初的分类系统,并根据进化为它赋予了新的内涵。

系统发育种概念已经得到了一些研究人员的认同,因为他们必须辨别物种,而不仅仅是对着它们冥思苦想。辨别一个种,就是要找出一群有着同样的一些显著特征的生物。科学家们不必再依赖生殖隔离这类难以捉摸的特性。最近有人就依据这个种概念宣称,按照它们的特性,印度尼西亚婆罗岛上的云豹应该是一个不同于南亚云豹的种。所有婆罗岛云豹都具有某些特征,例如独特的黑色皮毛,而在南亚大陆云豹中却没有发现这些特征。

一些批评者认为,目前有太多的种在继续爆炸性地分化。英国伦敦帝国学院的乔治娜·梅斯(Georgina Mace)说:“问题在于,系统发育种概念并没有给出一个应该何时终止细分的自然标准。” 至少在理论上,单一变异足以为一小类动物赢得一个种名。梅斯评论道:“对这类动物也进行分类,真是有点愚蠢。”她还指出,在决定把一个种群分化为一个新种之前,还应当考虑它是否具有独特的生态学特征——这些特征由地理、气候因素和食物链关系决定。

其他研究人员认为,应该根据数据决定它们应该划分的程度,而不要担心分类过度。美国纽约州立大学石溪分校的生物学家约翰·威恩斯(John Wiens)说:“这根本是本末倒置。种的数量应该有一个最高限度,这一观点本身似乎就没有什么科学性。”

根据混乱

几年前,这种无休止的争论使美国史密森协会的生物学家凯文·德凯罗斯(Kevin de Queiroz)相信,有关种的争论偏离主题太远了。他说:“争论完全失去了控制,我认为许多人已经厌倦了这种争论。”

德凯罗斯进一步指出,大部分争论并没有涉及问题实质,只是纠缠于一些混淆的概念。他说:“这些混淆其实很容易解决。”大多数相互竞争的种概念,在一些基本问题上其实是一致的。例如,这些概念的基本想法都是:种是一个独特的进化世系。在德凯罗斯看来,这就是种的基本定义。有关种概念的大部分争议实际上并不在于概念本身,而在于如何认定一个种。德凯罗斯认为,不同的方法都有最佳的适用场合。例如,严格的生殖隔离是辨别某个种群的鸟是一个种的很好根据,但生殖隔离并不是唯一可以利用的标准。蛭形轮虫没有性活动,科学家就不得不采用其他标准。

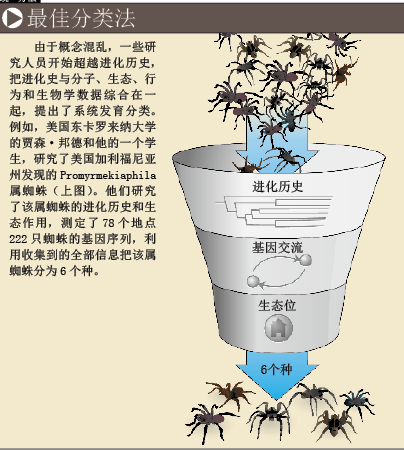

有不少其他专家赞同德凯罗斯的最优方法观点,但绝非全部。他们并没有仅仅采用一个硬性标准,而是利用多种不同的证据去检验一个新种。美国东卡罗来纳大学生物学家贾森·邦德(Jason Bond)和他的学生艾米·斯托克曼(Amy Stockman)在调查Promyrmekiaphila这个神秘蜘蛛属的时候采用了这种方法。这个蜘蛛属是在美国加利福尼亚州发现的,分类学家们很早就在努力确定Promyrmekiaphila属的蜘蛛一共可以分为多少种。这些蜘蛛不容易进行分类,因为它们看起来几乎一模一样。但科学家认识到,它们可能形成了许多非常孤立的种群,主要原因在于每个蜘蛛都不可能离开巢穴很远。

邦德说:“一只雌蜘蛛一旦挖好了一个具有活动盖子和丝内衬的好洞穴,它就不大可能会离开。”邦德发掘了一些Promyrmekiaphila属蜘蛛的洞穴,里面有三代雌蜘蛛,这些蜘蛛已经在里面生活了很多年。雄蜘蛛会离开它们出生的洞穴;但要在与邻近洞穴的雌蜘蛛交配之后,才会去较远的地方。

为了确定这些蜘蛛所属的种,邦德和斯托克曼采用了坦普莱顿提出的方法。他们研究了Promyrmekiaphila属蜘蛛的进化历史,测定了它们种群之间的基因交流,确定了它们的生态作用。就进化历史而言,邦德和斯托克曼对来自加利福尼亚州78个地点的222只蜘蛛的两个基因进行了部分测序。他们测定了作为基因标志的DNA序列,这些基因标志揭示了该类蜘蛛间的相互关系。结果证明,这些蜘蛛的进化树是由许多不同的世系组成的。

随后,邦德和斯托克曼寻找了不同蜘蛛种群的基因版本,期望能够发现基因交流的证据。最后,他们记录了每个蜘蛛种群生活地的气候状况。结果,他们确定了符合全部三个标准的6个蜘蛛种。如果得到承认,这些发现将使Promyrmekiaphila属蜘蛛的种个数翻番。

利用这种方法,科学家们可以去研究以前看上去似乎不符合任何一个种概念的生物。蛭形轮虫没有性活动,不是很符合生物学种概念。伦敦帝国理工学院的蒂姆·巴勒克拉夫(Tim Barraclough)及其同事采用其他方法,来确定这些轮虫是否属于不同的种。他们测定了轮虫的DNA序列,构建了一个进化树。该进化树仅有少数几个长分枝,每个长分枝又都有一簇短分枝。然后,他们检测了每簇短分枝上的轮虫的身体,发现它们外形相似。换句话说,这种轮虫的多样性并非只是一团乱麻。它们组成了许多群落,可能是完全不同的世系适应不同生态位(ecological niche)的结果。即便这些群落不是种,也和种非常接近了。

微生物适用什么标准

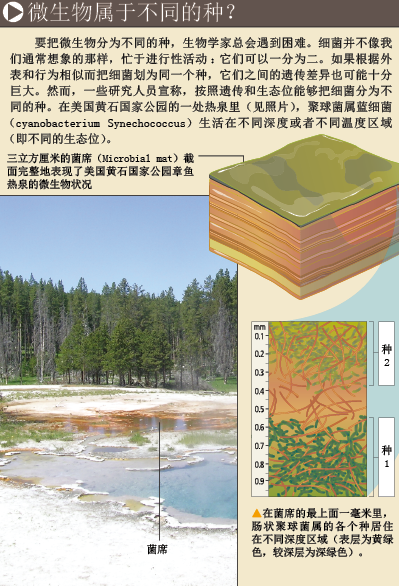

近年来,有关种概念的大多数研究,针对的都是动植物。这种“偏见”有它的历史原因——林奈和其他早期分类学家只能研究肉眼可见的动植物。但如今科学家已经知道,绝大多数遗传多样性存在于肉眼看不见的微生物世界里。当涉及种的本质时,微生物就成了最大的难题。

19世纪初,微生物学家开始给微生物命名的时候,并不能像动物学家和植物学家那样观察皮毛和花朵。微生物,特别是细菌和古细菌(archaea),相互之间看起来往往非常相似:都呈现出棒状或微球状。为了区分两个棒状细菌,微生物学家必须对它们的代谢活动进行实验。比如说,一些微生物能够以乳糖为食,而另一些却不行。根据这类线索,微生物学家把它们分为大肠杆菌(Escherichia coli)或霍乱弧菌(Vibro cholerae)之类的种。然而,对于微生物属于某个种意味着什么,他们的研究却根本给不出任何清楚的概念。迈尔在提出生物学种概念的时候,似乎把许多微生物排除在外了。毕竟,细菌不像动物那样有雄雌之分、必须进行有性繁殖;它们可以一分为二。

在科学家们开始分析微生物DNA的时候,状况越来越混乱。他们选择基因的小片段进行比较,试图弄清两个种的微生物DNA究竟存在多大差异。令科学家们惊讶的是,差异可能非常巨大。根据代谢划分的同属细菌两个种之间的差异,可能超过人与其他所有灵长目动物之间的差异。另一方面,同种细菌的生活方式也可能截然不同。例如,我们肠道中的一些大肠杆菌菌株(strain)是无害的,而另一些大肠杆菌菌株则可能引起致命疾病。美国加利福尼亚大学戴维斯分校的乔纳森·艾森(Jonathan Eisen)说,相对于多细胞动植物而言,“一个细菌种内的遗传差异如此巨大,以至于对于细菌和古细菌来说,‘种’这个术语实际上拥有完全不同的含义”。

微生物可不是种的划分规则能够忽略的少数例外。随着研究人员更深入地调查微生物世界,他们发现,与微生物相比,动物的所有多样性根本微不足道。“如果迈尔是正确的,那么生命之树上有90%的生命都不能被归入种里,这一点总让我感觉相当古怪,”澳大利亚昆士兰大学的科学哲学家约翰·威尔金斯(John Wilkins)说:“所以科学家必须停下来好好思考一下了。”

一些研究人员指出,也许微生物同样符合生物学种的概念,但有其独特的方式。细菌不像动物那样交配,但它们的确进行着基因交换。病毒能把基因从一个宿主带到另一个宿主;细菌也可能单单只是吞噬裸DNA,然后把它融入自己的基因组。有一些证据表明,亲缘相近的菌株交换基因比亲缘较远的菌株多——这简直是动物种间繁殖障碍的微生物翻版。

但是,批评者指出了这种类比存在的一些问题。虽然动植物每次繁殖的时候都会交换基因,但微生物却很少这样。当微生物确实在进行基因交换的时候,它们采取的方式却杂乱得让人吃惊。数百万年以来,它们不仅仅从它们近亲那里,而且也从完全不同的微生物王国那里获得了许多基因。如果这种情况发生在人类身上,就相当于我们的基因组里有数以百计的基因来源于蜈蚣、白桦树和块菌。批评者宣称,这种基因交流有助于动摇任何微生物的种概念。加拿大新斯科舍省戴尔豪斯大学的W·福特·杜利特尔(W. Ford Doolittle)说:“我认为‘种’只是一种幻象。”

一些研究人员更加认真地思考微生物的种问题。他们认为微生物和轮虫一样,生物多样性并非只是一团乱麻,它们的许多群落,可能是不同的世系适应不同生态位的结果。自然选择偏爱那些能更好地适应生态位的新变种,从而保持群落特征鲜明。“只有这么一小支世系延续了下来,”美国卫斯理公会大学(Wesleyan University)的弗雷德里克·科汉(Frederick Cohan)说。他认为,那一小支世系就是一个种。

科汉及其同事已经在美国黄石国家公园的热泉里发现了这些微生物种。这些微生物形成了遗传群(genetic cluster)和生态群(ecological cluster)。每个遗传上有亲缘关系的微生物群都生活在热泉的某个特定生态位中——只有在这样的生态位中,才能享受到特定的温度,或者保证一定的光照量。科汉说:“这个结果相当酷。”对他来说,这些证据足以判定微生物群可以被称为是一个种。科汉及其合作者正在把他们的实验转化为一组规则,希望其他人可以遵循这些规则来命名新种。科汉宣称:“我们已决定,必须成为同行中的领路人。”

上述规则可能使科学家把大量传统微生物种分为许多新种。为了避免混淆,科汉不想完全遵循原来的名称。相反,他想在末尾增加“生态变种(ecovz`ar)”这个名称。例如,导致有记录以来美国费城军团病(Legionnaires’ disease)首次爆发的微生物菌株,应当称为嗜肺军团菌费城生态变种(Legionella pneumophila ecovar Phila-delphia)。

科汉说,认识微生物种的本质,有助于公共卫生工作者应对未来可能出现的其他新型疾病。致病细菌常常从相对无害的微生物进化而来,这些无害微生物悄悄地生活在宿主体内。可能要经过数十年进化,这些细菌才能形成足以引起公共卫生工作者关注的大型流行病。对这些新种进行分类可以让卫生工作者预见疾病暴发,给他们留出准备时间找出应对方法。因此,揭示种的秘密,不仅仅对认识生命历史或保护生物多样性具有重要意义,我们人类自身的健康与发展也可能有赖于此。

请 登录 发表评论