12月的莫斯科,气温会降到-15℃以下。酒吧里的暖气片已渐渐冷却,我穿着厚外套、戴着手套,一边喝着伏特加,一边回想白天在古生物博物馆里观察的鸟类化石。那是在2001年,我和俄罗斯科学院的叶夫根尼·N·库罗奇金(Evgeny N. Kurochkin)正在鉴定一批鸟类化石,包括了当年苏联—蒙古联合探险队在蒙古国采集的所有鸟类标本。在这些标本中,有一块1987年发现于戈壁沙漠的小型翼化石。博物馆里的藏品琳琅满目,这块小得可怜的翅膀,只是一堆被挤压变形的脆弱骨头,与那些保存完好的恐龙骨骼相比,非常不起眼。但是,这块化石却有力地暗示:被广泛接受的鸟类进化观点是错误的。

今天的地球上生活着1万余种鸟。它们中有一些适应了广阔大洋上的生活,有一些在干旱的沙漠中顽强生活,还有一些高居于白雪覆盖的山巅。在所有陆生脊椎动物中,鸟类无疑是多样性最高的类群。长期以来,进化生物学家都认为,鸟类的祖先之所以能获得成功,是因为6 500万年前的那次小行星撞击事件,使恐龙和其他许多陆生脊椎动物惨遭灭绝。他们的论证极为简单明了:虽然大灭绝之前就已经进化出了鸟类,但所有已发现的、在解剖学意义上属于现代鸟类的化石都出自那次事件之后。鸭子、杜鹃、蜂鸟和其他现代种类共同构成了鸟类中的新鸟(neornithine)谱系,这些鸟的兴起,被看作是大灭绝后动物面对大量空余生态位进行辐射进化(evolutionary radiation,参见环球科学小词典)的经典案例。而这些生态位,原来一直被恐龙、翼龙(一种会飞的爬行动物)和古代鸟类所占据。

然而,在过去10年中,越来越多化石方面的证据(包括那块挤压变形的翼化石)和现在鸟类的DNA分析数据证明,鸟类的多样性很可能在6 500万年前就已初具规模。这些发现颠覆了鸟类进化的传统观点,也对鸟类如何进化到现在的样子提出了一些重要的新疑问。

早期鸟类

脊椎动物中,只有三个类群发展出了主动振翅的飞行方式,鸟类就是其中之一。另外两类中,翼龙不走运地早早灭绝了,蝙蝠很晚才出现,如今与鸟类共享同一片蓝天。古生物学家多年来一直在讨论鸟类的起源问题。一派认为它们是从一种名为兽脚类(theropods)的小型食肉恐龙进化而来,另一派则主张鸟类起源于更早的爬行类。但20年来有关鸟形恐龙(包括身披绒羽的恐龙)的一系列发现,让大多数科学家确信,鸟类是从兽脚类恐龙进化而来的。

然而,要把鸟类的祖先类型和现代鸟类联系到一起,却相当困难。发现于德国的始祖鸟(Archaeopteryx)是已知最古老的鸟,生活于距今1.45亿年前。始祖鸟的翼上保存了有关飞羽的最早证据,这种不对称的羽毛能够为鸟的飞行产生升力,是鸟类的基本特征。但是比起现代鸟类,始祖鸟却与伶盗龙(Velociraptor)、恐爪龙(Deinonychus)、近鸟龙(Anchiornis)和伤齿龙(Troodon)等小体型恐龙更相似。早期鸟类,如始祖鸟、新近在中国发现的热河鸟(Jeholornis)以及马达加斯加的胁空鸟龙(Rahonavis)等,都和上述恐龙一样拥有长长的尾椎,一些还具备尖利的牙齿以及其他原始特征。相反,新鸟缺乏这些原始特征,并表现出一系列更先进的性状。这些先进性状包括:完全愈合的指骨及没有指骨的翅膀,还有异常灵活的腕和翼,前者可以减轻骨骼重量让飞行效率更高,后者让飞行更加机动灵活。然而,迄今为止还没找到早期鸟类到新鸟类的过渡类型,因此新鸟怎样以及何时进化出这些特征,现在还无法确定。

但这并不是说,从第一只鸟到大灭绝后的新鸟之间,整个时间段都缺少鸟类化石。很明显,在1亿多年前的早白垩纪,已经进化出了适应各种飞翔方式、因为不同生态条件而出现各种不同特征的各色鸟类。有的拥有宽大的翼,有的则拥有细长的翼;有的生活在森林中靠昆虫和水果果腹,有的栖息于湖边或水中以鱼为食。这种令人难以置信的多样性,一直持续到6 500万年前的白垩纪末。实际上,我和荷兰马斯特里赫特自然历史博物馆的同事一起撰文描述过长牙齿的鸟类化石,这些化石全都来自标志白垩纪末大灭绝事件的地质水平线以下的地层中(即年代比大灭绝要晚)。但是,所有骨架完整、可以鉴别的白垩纪鸟类都隶属于比新鸟更古老的谱系,而且这些谱系都没延续到大灭绝之后。也正因为如此,直到不久之前,所有已知证据仍然暗示,现代鸟类兴起的最简单解释就是,它们是在大灭绝事件之后才开始起源和辐射的。

分子学证据

到20世纪90年代,就在古生物学家仍在孜孜不倦地寻找新鸟的祖先却每每空手而归的时候,另一个重建生物进化历史的方法也发展起来了,而且这个新方法无须依赖化石证据:分子生物学家对活着的生命体进行DNA测序,通过比较两个类群的DNA序列来估测它们彼此分离的时间。这是因为基因中的某些片断会以较为恒定的速率变异,从而成为“分子钟”(molecular clock,参见环球科学小词典)计时的依据。

分子生物学家一直对以化石为基础的现代鸟类传统进化观心存疑问。因此,为了绕过化石问题,他们用分子钟技术来估测现代鸟类主要类群之间的分化时间。不会飞的古颚类(paleognaths,包括驼鸟、鸸鹋和它们的近亲)、鸡雁类[Galloanserae,包括鸡和鸡形目(Galliformes)的其他成员,以及鸭和雁形目(Anseriformes)的其他成员]之间的分化,是最引人注目的几次大分化之一。DNA研究得出结论,现存新鸟亚纲中最原始的这两个谱系,在白垩纪早期就已经彼此分离了。对于鸟类其他谱系的分化时间,分子生物学家得到的结果也差不多有这么古老。

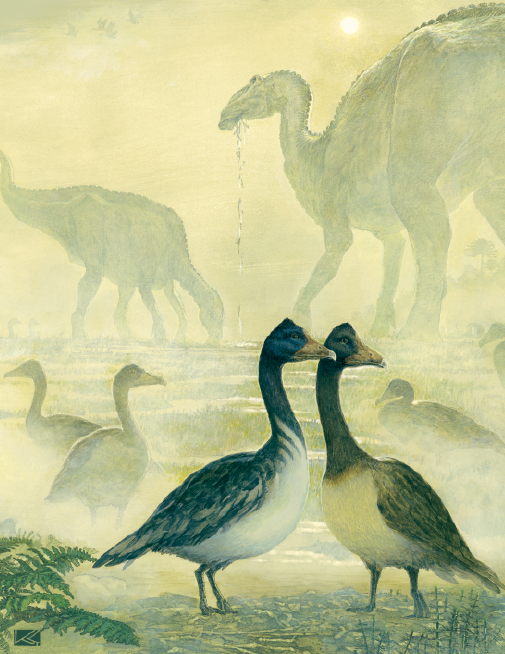

这些发现暗示,解剖学意义上的现代鸟类曾与恐龙共同生活过,这与传统古生物方法得出的结论不同。知更鸟栖息在伶盗龙的背上,鸭子在棘龙(Spinosaurus)身旁凫水,这些场景让人觉得不可思议。但是,能证明现代鸟类和恐龙共存于同一时代的分子学证据太有说服力了,就连对与化石资料相矛盾的DNA结果常常持怀疑态度的古生物学家,都开始欣然接受它了。当然,我们这些研究远古骨骼的人,迫切需要化石证据来肯定这项鸟类进化的新发现。

最古老的鸭子

千禧年过去后,古生物学家终于开始转运了。我和叶夫根尼在莫斯科重点关注的那块小型翼化石,就是运气的起点。时间回到1987年,叶夫根尼第一次看到这块标本时就告诉我,他觉得这个翅膀看上去属于长老会鸟类(presbyornithids)。长老会鸟是已灭绝的雁形目成员,与现代的鸭和鹅有“亲戚”关系。但这是一只白垩纪的鸟,有着7 000万岁高龄。每个人都知道,或者自以为他们知道,没有确定证据证明长老会鸟曾存在于白垩纪。2001年冬天,我们在博物馆里进行的分析最终证明这只翅膀属于长老会鸟。笔直的腕掌骨(carpometacarpus,由掌骨愈合而成),还有骨骼上的沟槽、隆脊及肌痕等细节都确凿无疑地说明,它是新鸟类群中最古老的代表。研究结果与分子生物学家的预言完美吻合。在2002年发表的一篇论文里,我们正式描述了这种动物,并将它定名为特氏鸟(Teviornis)。

不久之后,产自南极维加岛的维加鸟(Vegavis)也加入了特氏鸟所在的新鸟行列,成为第二种被证实为早期新鸟的生物。维加鸟的标本发现于20世纪90年代,在它的真正价值被发掘之前,一直默默无闻。2005年,目前任职于美国得克萨斯大学奥斯汀分校的朱莉亚·A·克拉克(Julia A. Clarke)和同事发表了一篇论文,阐明维加鸟是另一种表现出多种现代鸭特征的白垩纪鸟类,它宽阔的肩带(shoulder girdle)、骨盆(pelvis)、翅骨和小腿特征非常明显。维加鸟生活于距今6 600万年至6 800万年前,比Teviornis要晚,但还是早于大灭绝的年限。而且,维加鸟标本保存了骨架中包含标志性特征比较多的部分,完整程度远非Teviornis能比。

对大多数古生物学家来说,确定无疑,维加鸟是一种白垩纪新鸟了。受此启发,研究者们开始重新检视这个时间段的化石藏品,以期发现更多早期新鸟类的化石。美国旧金山加利福尼亚科学院的研究者西尔维亚·霍普(Sylvia Hope)多年来一直主张,她根据发现于美国新泽西州和怀俄明州、年龄介于8 000万年至1亿年的鸟类化石而鉴别出来的许多鸟类物种,都属于新鸟。不过,这些发现依据的大都只有零零星星的一两根骨头,被其他研究者认为太不完整,无法得出确定的鉴别结论。维加鸟和特氏鸟的发现说明,也许霍普长期以来都是对的。从这个意义上来说,将霍普手中的骨头与更完整的鸟类标本加以比较,应该会有启发意义。

逃出生天

化石记录研究和基于DNA分析的分化时间研究,都认同新鸟类起源于白垩纪的观点。但是,这也提出了一个令人头疼的问题:为什么新鸟能够在小行星撞击事件和后续的生态剧变中存活下来,比它们更原始的古鸟类和同时代也具备飞行能力的翼龙却熬不过去呢?在我看来,这是鸟类进化史中遗留的最大谜团。谜底的揭开恐怕还得假以时日,目前我已将研究重心放在这一领域,竭力寻找答案。

因为确定的白垩纪新鸟化石只有两块,所以在化石线索这条路上,我们无法走得更远。但是,有关现生鸟类的研究为我们提供了不少真知灼见。利用一个由大量现生鸟类测量数据构成的数据库,我和英国的同事已经证明,包括特氏鸟和维加鸟在内的原始鸟类翅骨的比例与已灭绝的反鸟(enantiornithines)没有区别。将化石的翅骨比例与现生鸟类比较,我们可以推断化石鸟类的翅膀形状,获得有关它们飞翔能力的空气动力学信息。但是,就目前我们知道的来说,两个化石鸟类群的翅膀形状没什么区别,换句话说,我们并不认为早期新鸟的飞行能力要比反鸟强多少。不过,这两个类群在空中的表现,极有可能比类似于兽脚类恐龙的更早期鸟类(如始祖鸟)要强。

如果相对于白垩纪其他会飞的动物,新鸟在飞行能力上没有优势,那它们的优势又在哪里呢?包括我在内的一些古生物学家提出,新鸟的优势在于觅食习性。我在过去几年中发表了一系列论文来论证这个观点。保存于年龄不到6 000万年的岩石中的新鸟化石说明,大灭绝后不久的新鸟很可能生活在潮湿环境中,比如海岸、湖泊、河边和海洋中间。当今许多生活于这种环境下的鸟类,比如鸭子,食谱都非常广泛。而且,与鸭类似的鸟类也是目前我们在白垩纪所发现新鸟中唯一确定的谱系。相反,没有在大灭绝中存活下来的白垩纪鸟类,拥有各种各样的化石围岩类型,有海滩、内陆,还有沙漠和森林。这种生态多样性可能说明,古鸟类已经进化出很多特别的觅食方式,以适应不同的生态位。这样看来,新鸟成功存活下来的秘密,很有可能是因为它们比其他类群的特化程度更低。

新鸟的这种机动性,让它们更容易适应小行星撞击后地球上变化无常的环境。这是个不错的解释,但把它作为结论还为时尚早。只有发现更多的化石(不管是新发掘的,还是博物馆里已有的),我们才能明白新鸟如何避免灭绝的命运,自由翱翔于蓝天上。

请 登录 发表评论