当P-3飞行研究实验室掠过南极威德尔海时,我俯下身,从飞机底部的舱门向外望去,海豹、企鹅和冰山在我的视线中忽隐忽现。从150米的高空看下去,所有的东西都变得很小,除了巨大的冰架(ice shelf)——这种看起来无边无际的冰体,在南大洋上漂浮,厚度几乎达几个足球场的长度,给覆盖整个南极大陆的冰盖(ice sheet)镶了一道边。

20世纪80年代中期,我们所有的飞行都是考察飞行:一旦离开位于智利南部的基地,就会在空中连续飞行12个小时,有足够的时间与驾驶员闲谈诸如在冰架上迫降的话题。这并非无稽之谈,因为我们曾经不止一次遇到过四个发动机中的一个出现故障的情况。但在1987年,拉森-B冰架边缘出现了一条清晰可见的永久性冰缝——这让我们清醒地认识到,未来的迫降将不再轻松。

这一裂缝也引起了我们的思考:尽管一万多年以来,这些冰架一直是稳定的。但是,如果大冰盖下的海水持续升温,它们会不会崩裂?

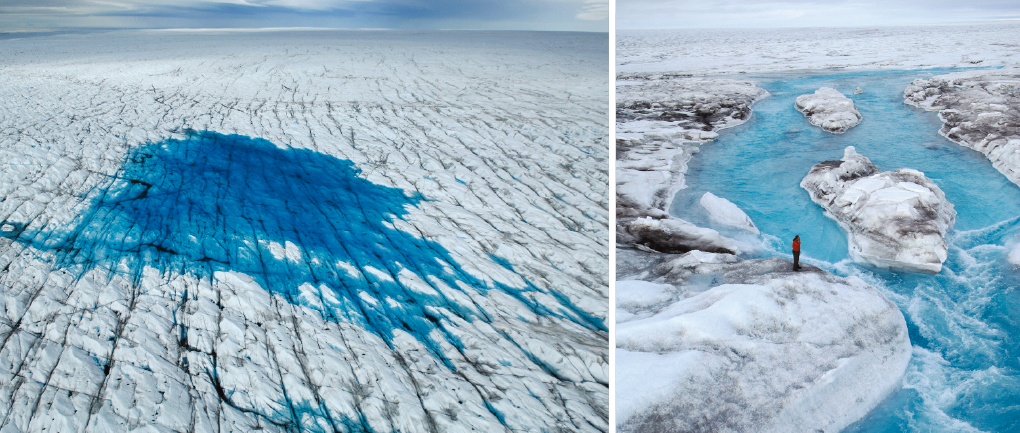

20世纪90年代中期,我的一位就职于美国冰雪数据中心(National Snow and Ice Data Center,位于科罗拉多州博尔德市)的同事特德·斯坎博斯(Ted Scambos),开始关注气象卫星影像上拉森-B冰架出现的变化:像雀斑一样的黑点开始出现在洁白的冰面上。随后的彩色影像表明,黑点其实是深蓝色区域——全球气候变化使南极的气温迅速升高,速度远远超过了地球上任何地方,而拉森-B冰架的部分冰面正在变成充满融水的蓝色池塘。冰川学家戈登·德·Q·罗宾(Gordon de Q. Robin)和汉斯·韦尔特曼(Hans Weertman)早在几十年前就指出,表面水能够使冰架断裂。斯坎博斯意识到,这种所谓池塘里的水,能够穿透冰架,与下面的海水相混合,也能够使整个冰架崩裂。尽管如此,当时什么也没有发生。

这种看似平静的情况,一直到2001- 2002年的南极初夏才被打破。斯坎博斯清楚地记得,2001年11月他从一直在拉森-B冰架上进行野外考察的冰川学家佩德罗·斯卡瓦卡(Pedro Skvarca)那儿得到一个消息:冰架上到处都是水,正在形成很深的裂缝。当时任职于阿根廷南极研究所(位于布宜诺斯艾利斯)的斯卡瓦卡发现,他根本无法工作。在2002年2月下旬,池塘消失了,水排干了——池塘里的水穿透了冰架。到3月中旬,卫星影像清楚地显示,大约3,400平方千米的拉森-B冰架崩裂了,只留下一堆大小形状不一的冰块,大的有曼哈顿岛那样大,小的只有微波炉烤箱那样大。我们的紧急迫降点,几千年来一直保持稳定的冰架,就这样消失了。2002年3月20日,斯坎博斯提供的冰架崩塌影像登上了《纽约时报》头版,令世人震惊(见第82页左下图)。

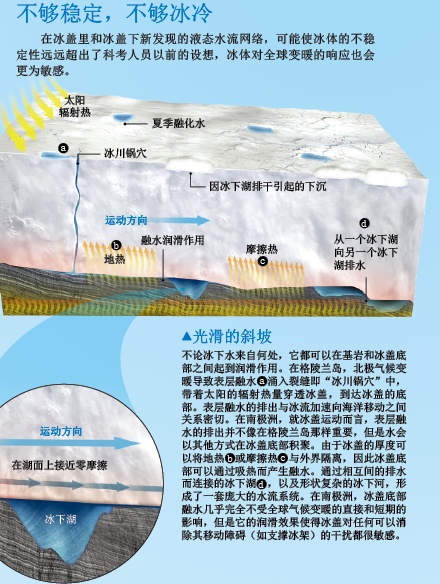

似乎是在顷刻之间,全球变暖引起极地冰雪世界发生急剧变化的可能性变成了现实。似乎是为了证实这种变化,2002年8月,地球北极的海冰(sea ice)面积降到了历史最低水平,格陵兰岛冰盖表面的夏季融化也达到了前所未有的水平。格陵兰岛的融水涌入冰缝,在冰上形成洞穴,即冰川锅穴(moulin),然后就像我们所推测的那样,融水带着夏季的热量,陷入冰盖的底部。与拉森-B冰架的崩裂不同的是,格陵兰岛上的融水并没有与海水混合,而是与泥土混合形成泥浆。泥浆使冰盖与岩石的界面得到“润滑”,使沿着基岩的运动变得更加通畅。但不管是什么机制,庞大的格陵兰岛冰盖正在离开岩基,加速向海洋移动。

最近,作为正在实施的国际极地年(International Polar Year,IPY,参见第84页附注)调查活动的一部分,我和同事们一直在尝试描绘南极冰盖底部“水道系统”的概貌。尽管“润滑”南极冰盖运动的液态水大部分可能并非来自于陆面,但是它们所起的润滑作用是相同的。而且,南极的一些冰盖也同样经历着加速滑动和崩裂的过程。

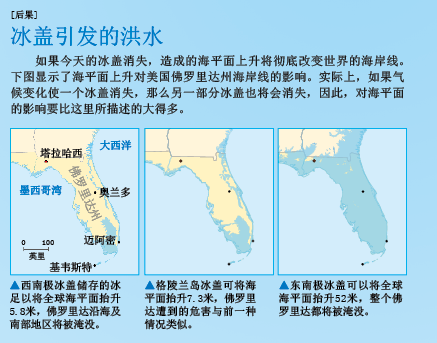

为什么认识这些过程如此重要呢?因为世界上有1/3的人口生活在海拔90米以下的地区,多数大城市也都位于沿海地区。每100立方千米的冰体离开陆地进入海洋,全球海平面就会上升约0.3厘米。这个数字听起来也许不是很大,但让我们分析一下目前世界三大冰盖所固定的冰体吧:如果西南极冰盖融化,将使海平面上升约5.8米;如果格陵兰岛冰盖消失,海平面将上升约7.3米;而东南极冰盖的融化,将使海平面上升约52米。三者合计,大约为65米(参见第81页顶端的图表,作为对照,自由女神像从基座顶部到火炬顶部的距离大约为45.75米)。在冰盖的内部运动和入海移动方面,液态水起的作用至关重要,但是长期以来,这一作用却被低估了。认识液态水如何形成、在哪里产生、以及气候变化如何加强它对极地冰盖的作用机制,对于预测和预防全球变暖对海平面的影响极为重要。

冰架内的轰鸣

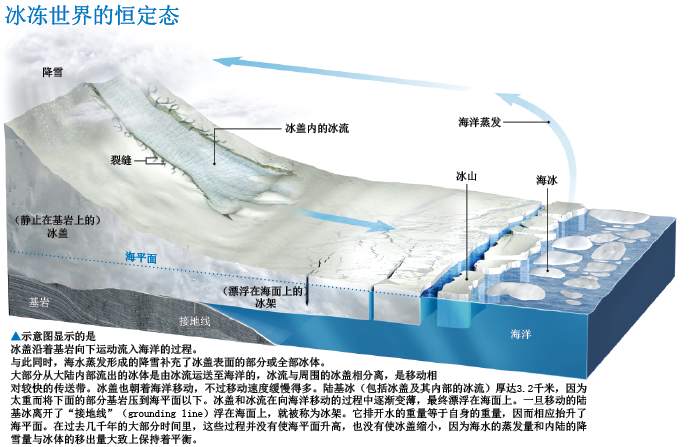

冰川学家们很早就知道,冰盖是会发生变化的。一些研究者简单地认为,这些变化是逐渐发生的,只能利用碳十四进行年代测定,而不是像拉森-B冰架的崩裂那样,能够在日历上标出具体日期。在理想情况下,冰盖中心积聚降雪(降雪主要来源于蒸发的海水),同时在边缘通过融化和裂冰作用将大致等量的冰体输入海洋。在南极洲,进入海洋的冰中大约有90%是通过冰流完成的。冰流是巨大的冰体输送带,厚度与冰盖本身相仿(大约1,100~2,000米),宽达100千米,从“上游”延伸800多千米直到海洋。冰流穿过周围的冰盖,走走停停,向前移动时会在两边留下裂缝。在快速移动的情况下,冰流每年向四周的海洋推进约200~1,600米,而周围的冰盖则基本上保持不动。

但长期平衡只是一种理想状态。事实上,冰盖并不是永久固定在地球上的。冰芯研究表明,历史上的格陵兰岛冰盖要比现在小很多,特别是在距今12万年前,也就是最近的间冰期(interglacial period),那时地球非常温暖。2007年,丹麦哥本哈根大学的埃斯克·维勒斯莱夫(Eske Willerslev)带领一个国际研究小组,从保存在冰盖底部的DNA中去寻找古代生态系统的痕迹。该小组的研究结果显示,在40万年前,格陵兰岛被针叶林所覆盖,生活着蜜蜂、蝴蝶等无脊椎动物。简而言之,当全球气温升高时,格陵兰岛的冰盖会缩小。

可能是受到气候类型变化的影响,如今格陵兰岛冰帽(ice cap)顶部的降雪实际上增加了,但边缘冰体的减少量更大,使整个冰盖的冰量减少。冰盖边缘的海拔高度迅速下降,而卫星测量到重力的微小变化也证明冰盖边缘的冰体正在减少。速度测量表明,主要的注出冰川(outlet glacier,如果冰流被地形所分隔,如被山脉隔断或包围,就被称为注出冰川。)正在加速滑向海洋,尤其是在南部地区。在注出冰川处,可以频繁地听到冰川震动的隆隆响声。

与格陵兰岛冰盖一样,西南极冰盖的冰量也在减少(编者注:横贯南极的山脉将南极大陆分为东南极与西南极两部分,它们在地质上截然不同。东南极是一个古老的地盾,距今约30亿年;西南极则是由若干板块组成,在地质年龄上远比东南极年轻)。在较近的地质历史时期,它也曾经消失过,而且可能会再次消失。美国北伊利诺伊大学的里德·P·谢勒(Reed P. Scherer)在西南极冰盖一个钻孔的底部发现了海洋微化石,这种化石只有在海洋上没有冰架覆盖的露天条件下才能形成。化石的年龄显示,这种只存在于露天的海水中的生命可能在40万年前生活于此,这表明西南极冰盖在那段时期曾经消失过。

只有东南极冰盖在过去3,000万年里经受住了地球温度变化的考验,成为迄今为止最古老、最稳定,同时也是最大的冰盖。在很多地方,它的厚度超过3.2千米,体积大约是格陵兰岛冰盖的10倍。大约在3,500万年前,南极洲板块从南美洲板块分离,全球二氧化碳水平下降,东南极冰盖第一次形成。东南极冰盖大陆内部的增长非常缓慢,但是观测人员发现,其边缘的冰量也在减少。

消失的速度在加快

是什么样的过程导致了格陵兰岛冰盖和西南极冰盖的冰量不断减少呢?两大冰盖冰量的减少,归根结底是由于冰流和注出冰川加速将冰体传送至海洋。过多的冰体流入海洋,漂浮的冰块会排开海水,引起全球海平面的上升。(值得一提的是,浮在海面的冰架崩裂或融化后,对海平面没有影响。这是因为根据阿基米德定理,浮冰的重量与它排开海水的重量相等。当浮冰融化后,它的重量不发生变化,所以排开海水的体积也不会变化。)

过去五年里,研究人员对加速冰体流动的过程有了两点重要的新认识:第一,当冰流底部遇到泥浆、融水或连续的冰下湖时,因为它们间歇性的润滑作用,冰流会突然加速;第二,如果流入海洋的冰架(漂浮在南极周围的南大洋上)或冰舌(ice tongues,与注出冰川相连接的狭长冰架,在格陵兰岛的峡湾处较为普遍)发生崩裂,大量的冰流便失去了天然的屏障。例如,2002年拉森-B冰架崩裂后,冰流的移动速度显著增加。此前被困在瓶颈处的陆基冰流和冰川,一旦找到了突破口,就会加速向海洋移动,最终增加海水的体积。

第三种加速冰盖移动的过程与第二种密切相关。正如在拉森-B冰架崩裂后,冰川会加速移动那样,如果暖洋流将与冰盖连接的冰架削薄,冰盖也会加速移动。在西南极洲的阿蒙森海域,冰盖表面一年下降了近1.5米,冰盖的移动速度则加快了近10%,这两种情况显然都与冰架变薄有关。

润滑作用

拉森-B冰架的崩裂和格陵兰岛表层水突然排干与冰盖移动速度加快之间存在联系,让人震惊,也促使我和许多同事将研究重点集中于冰盖里液态水的作用。我们发现,液态水能够帮助向海洋移动的冰体与内陆的降雪保持同步,从而维持冰盖的长期动态平衡。在某些情况下,这种平衡可以维持几百万年。在西南极,移动冰体与底部基岩之间的摩擦作用产生的热量使冰体融化,对冰流产生了润滑作用;而在东南极,将冰盖底部融化,产生融水的热量主要来自下面的陆壳(continental crust),因为东南极的冰层很厚,就像一条隔热毛毯,吸收了地热。所有的冰下水(subglacial water)都给冰体移动的稳定性造成了巨大威胁,像拉森-B冰架崩裂这样的事件对上游冰流运动的加速作用,就远远超出了冰川学家的想象。

早在1955年,戈登·罗宾(Gordon Robin)就提出了冰盖底部会融化的观点。他认为,如果冰盖的厚度足以隔绝表面的寒冷,地热就可以令冰盖底部产生大量的冰下水。然而,直到20世纪70年代,罗宾的观点才以令人惊讶的方式被证明。那时,探冰雷达已经相当发达,可以穿过冰层“看到”下面的基岩。罗宾组织了一支由美国、英国和丹麦科学家组成的考察队,驾驶飞机在南极大陆上空往返飞行,以收集雷达数据。大部分时间里,雷达返回的信号是无规律的。我们可以想象,信号在厚冰覆盖的山谷里回荡,在某些地方,雷达的能量被一个光滑如镜面的表面反射回来,就像是有人在示波器(oscilloscope)上画了一条直线。罗宾早年做过海员,他断言这个像镜子一样的表面,正是冰盖底部的液态水。雷达数据表明,一些冰下“镜面”可延伸30千米,但是罗宾并不清楚它们的规模或深度。

因此,罗宾不得不再花上近20年的时间,等待新技术的产生。20世纪90年代,欧洲空间局(European Space Agency)首次绘制了详尽的冰面图。一看到这幅影像,人们便会立即被冰盖中央那片平坦的区域所吸引。在海拔大约3,500米处,俄罗斯南极基地沃斯托克站(Vostok Station),仿佛坐落在一个湖泊般平坦的冰面之上。如今,科学家们已经测出沃斯托克湖的大小:面积与安大略湖相当——约1.95万平方千米。

冰下水道

冰下湖的发现,从根本上改变了考察人员对冰川下水体的认识。它们并不罕见,不仅数量丰富,而且分布广泛。迄今为止,南极洲已经发现了160多个冰下湖,累计水量几乎是地球上其他地表湖泊水总量的30%。2001年,我对东南极沃斯托克湖进行了研究,发现它是一个相当稳定的系统。在过去5万年里,湖水通过融化和冻结的方式与上层冰盖进行着缓慢的交换。当然,在更为遥远的过去,一切可能并不是如此平静:来自地质方面的证据表明,冰下湖可以突然排干,在冰盖底部排出大量的水,或者直接排入海洋。240多米深的巨大峡谷环绕着整个南极大陆,就像巨大的洪水流过留下的伤疤。

沃斯托克湖和其他冰下湖被认为是天然博物馆,因为在数百万年前,它们就与世界其他地方隔绝了。1997年,南极洲西侧首次发现了冰下洪水仍在发生的证据:冰盖表层在三个星期内下降了50多厘米。唯一合理的解释是,冰下湖的水排干了,造成了覆盖其上的冰盖下沉。同一年,英国伦敦大学学院的邓肯·J·温纳姆(Dunca J. Wingham)领导的一个研究小组,对东南极大部分地区的冰川海拔高度进行了测量。在某一地区,冰盖在16个月内下降了大约3米,而在下游约290千米处的两个地区,冰盖反而上升了大约4米。原因很明显:冰下河排干了一个湖泊里的水,然后填满了下游的两个湖泊。

一年多以前,位于美国加利福尼亚州拉霍亚的斯克里普斯海洋研究所(Scripps Institution of Oceanography)的海伦·A·弗里克(Helen A. Fricker),正在研究利用ICESat卫星进行地表海拔的精密测量。2006年5月28日,与家人一起出海度假之前,她发现一个冰盖某处的剖面发生了巨大改变。南极洲西侧一条最大冰流的边缘地区崩塌了——那里的冰面在两年内下降了近9.15米。回来后,弗里克检查了新生成的恩格尔哈德湖(Engelhardt)周围的冰面,并很快意识到它只是一系列下陷冰下湖中的一个。大量的液态水从冰流下的水道系统中排出,成为引起冰流运动发生迅速变化的另一个因素。

湖泊的加速效应

与此同时,我猜想冰下湖可能会影响冰盖的稳定性,并认识到获得整个大陆的新卫星影像资料,将使冰下湖的定位变得更加简单。根据冰盖模型的预测,仍有一组大湖未被发现,我很想碰碰运气。在新卫星影像资料和ICESat卫星数据的帮助下,我和同事们发现了四个新的冰下湖,大小仅次于沃斯托克湖,比其他湖泊都要大。

与冰下河和下陷的冰下湖相比,我们新发现的这四个湖让人困惑。在我的研究中,所有让人振奋的新成果都来自于迅速变化的极地冰川和冰盖对海平面的潜在抬升作用。但这四个冰下湖一直困扰着我:大多数大湖都在冰盖的中心,它们却远离了冰盖中心。从卫星影像上可以清楚看到,裂缝正沿着一个湖的边缘形成。

像我以前提到的那样,当冰流沿着冰盖向前快速运动时,会在两边形成裂缝。从卫星影像上,我可以看到冰盖上有四条流动轨迹,它将裂缝与被称为里卡弗里冰流的快速移动冰流连接起来。卫星干涉仪显示,里卡弗里冰流在湖面上开始加速。在冰盖滑过湖面之前,一年前进不超过3米;而滑过湖面之后,速度上升至每年40~50米。显然,是冰下湖触发了冰流在冰盖中的运动。这一发现首次将冰下湖跟表面冰流的加速移动直接联系起来。

我和我的同事还没有确定这种联系出现的确切原因。也许是因为冰下湖缓慢向外排水,润滑了冰盖的底部;或者是在冰盖经过湖面时,湖水加热了冰盖的底部,使冰盖在远离湖面后也可以更容易地加速。

国际极地年

在过去的两年里,科学界对冰盖里的水和冰下湖的理解已经发生了巨大的变化,但这还远远不够。国际极地年的主要目标之一,便是考察极地冰盖的状态,并确定它们在不久的将来会如何变化。政府间气候变化专门委员会(Intergovernmental Panel on Climate Change,缩写为IPCC)的最新报告强调,在预测全球变暖的影响时,最大的问题是极地冰盖在未来的不确定性。迄今为止,常用的气候模型都没有考虑冰流等起到的重要作用,也没有包含冰盖底部的真实特征。

正是因为这些原因,利用目前通用的气候模型来预测未来海平面的变化,会大大低估极地冰盖对海平面上升的影响。但是,通过量化冰体移动来更新这些模型,还需要做大量的研究工作。简单地说,如果冰川学家不知道冰盖底部的情况,就无法预测冰盖随时间的动态变化。而作出这类预测的关键在于:冰下水在哪里?它们如何移动,又将如何影响冰盖的移动?

国际极地年为回答这些问题提供了一个很好的机会:通过调动全世界范围内的科研队伍和后勤人员,考察人员可以运用新一代机载雷达测绘冰下水,运用最初为采矿业研发的新一代重力探测设备来估计冰下湖的水量。精确的冰面海拔高度测量,将使监测水流移动成为可能,而新安装的地震仪则可以监听冰川震动。

在格陵兰岛,冰川学家将安装仪器以测量冰盖在主要注出冰川上的移动。美国冰盖遥感中心(Center for the Remote Sensing of Ice Sheets,位于美国堪萨斯州劳伦斯市)将使用无人驾驶飞行器系统测绘冰盖底部的液态水。在东南极,我的研究小组将驾驶双獭(一种携带双发动机、以螺旋桨驱动的飞机),飞越里卡弗里冰川湖群和未勘察过的甘布尔采夫山(Gamburtsev Mountains),以了解湖泊的形成及它们触发冰流的机制。同时,一支包括特德·斯坎博斯在内的由美国和挪威科学家组成的队伍,将穿越里卡弗里冰川湖群,测量冰盖的移动速度及其温度梯度;俄罗斯科学家将对沃斯托克湖进行取样;意大利的研究小组准备对南极洲东侧意法研究站附近的肯考迪娅湖(Concordia)进行研究;英国小组将对南极洲西侧埃尔斯沃思山(Ellsworth Mountains)的一个湖泊展开调查。

在令人畏惧且难以开展工作的恶劣自然条件下,所有这些努力都反映出国际科学界对这一问题的一致认识和紧迫感:了解不断变化的冰盖和控制冰盖动态的液态水,对于人类社会的未来至关重要。

请 登录 发表评论