俯瞰亚马孙河,观察者就会立即注意到河水漫漫无边,甚至越过强劲有力的主河道,到处恣意纵横。亚马孙河发源于太平洋沿岸附近的秘鲁高地,奔腾6,500千米,在巴西注入大西洋,在雨季,河水上涨,漫过河岸,淹没大片森林。一年四季,这里湖泊星罗棋布,点缀在河流泛滥的平原上。

这条泱泱大河奔流不息,在250万平方千米的土地上,哺育出了地球上物种最丰富的雨林。然而直到最近,对于河流与森林之间的密切联系到底存在了多久,研究人员依然知之甚少。由于人们难以接近这片如今叫做亚马孙古陆(Amazonia)的偏远地区,就意味着关于这条河流和雨林早期历史的理论,尽管长期盛行,但顶多是猜测而已。

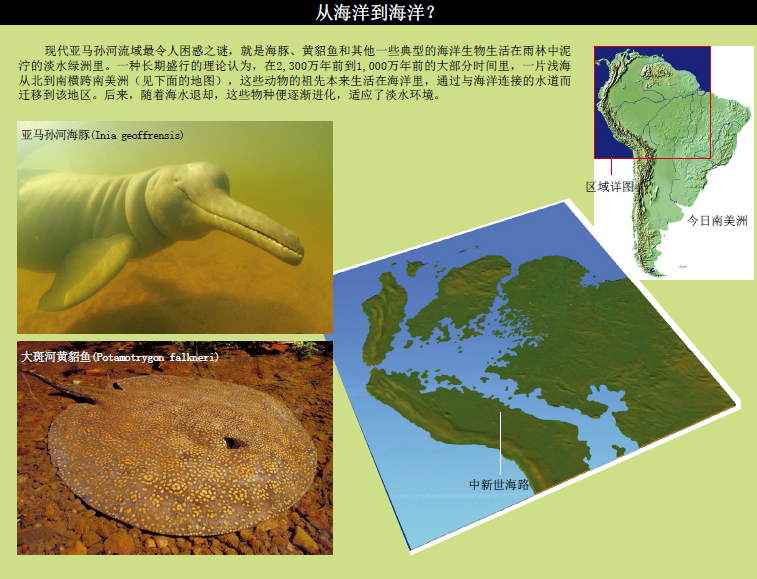

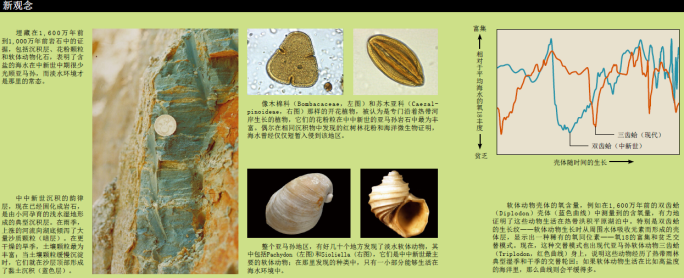

过去的15年中,对该地区岩石和化石记录的研究,为人们提供了新的机会,最终能让研究人员拼凑出一幅更完整的亚马孙历史画面。研究发现,这条河的诞生过程错综复杂,持续了好几百万年,而且这条河的发育深深影响了当地动植物进化。实际上,现在许多研究者都主张,在这条初生的河流直通大西洋之前,它养育了众多湖泊,这些湖泊相互连接,星罗棋布点缀在南美大陆中部。这片湿地生气勃勃,为水生生物和陆生生物提供了理想环境,而这些生物的繁荣比人们过去所认为的时间要早得多。这些新的观点解释了这样一个问题:为什么一些通常只生活在海洋中的生物(比如海豚),如今在亚马孙内陆湖(inland lake)中也同样繁盛?

沉积物泄露天机

了解亚马孙河形成时间及形成方式,对于揭示这条河影响亚马孙生物进化的细节至关重要。在20世纪90年代以前,地质学家仅仅知道,在距今约2,300万年到500万年前——地球历史上称作中新世(Miocene)的时期,地壳的强烈运动形成了南美洲的安第斯山和其他地区的高大山脉(包括喜马拉雅山和阿尔卑斯山)。这些沧海桑田的剧变,在欧洲和亚洲引发了新河流的诞生,并改变了原来河流的河道,专家们猜测,南美洲应该也不例外,但是,这些变化的特殊本质和时间尚有待查明。

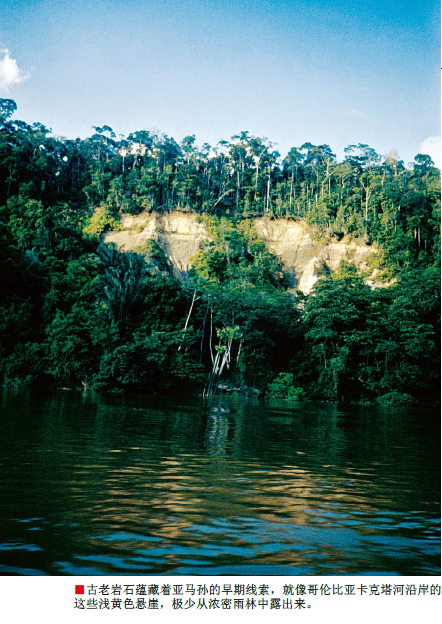

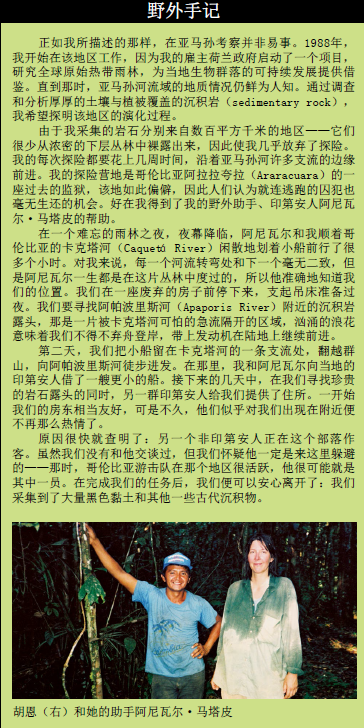

1988年,我开始研究这个问题时就猜测,对于远古亚马孙河流域环境的最好记录,应该是大量的泥沙和植物残骸的沉积物(sediment),这些物质贮存在这条大河通往大西洋的河道中。但是,由于时间久远,这些沉积物已经固化为泥岩、砂岩和其他岩石,要得到它们相当困难。亚马孙丛林辽阔无比,横跨了8个不同体制的国家,它无边无际,因此很容易遮掩它自己的秘密。构成河道的岩石很少裸露出地表,它们往往被浓密的植被覆盖,只有在一些人们难以到达的支流上才露出来。

沿着几百千米的水路,我和我的野外助手在哥伦比亚、秘鲁和巴西勘察,我们仅仅遇到了很少一些体积较大的岩石露头(outcrop)。很多时候,我们不得不挥动弯刀,砍掉挡道的叶簇前进——有一次惊动了一条巨大的绿森蚺(green anaconda),还有一次则发现了美洲虎(jaguar)的足迹。尽管如此,我们也仅能探索到厚厚岩层(rock formation)的最顶层,在有些地方,岩层陷入地表下面几乎深达1千米。

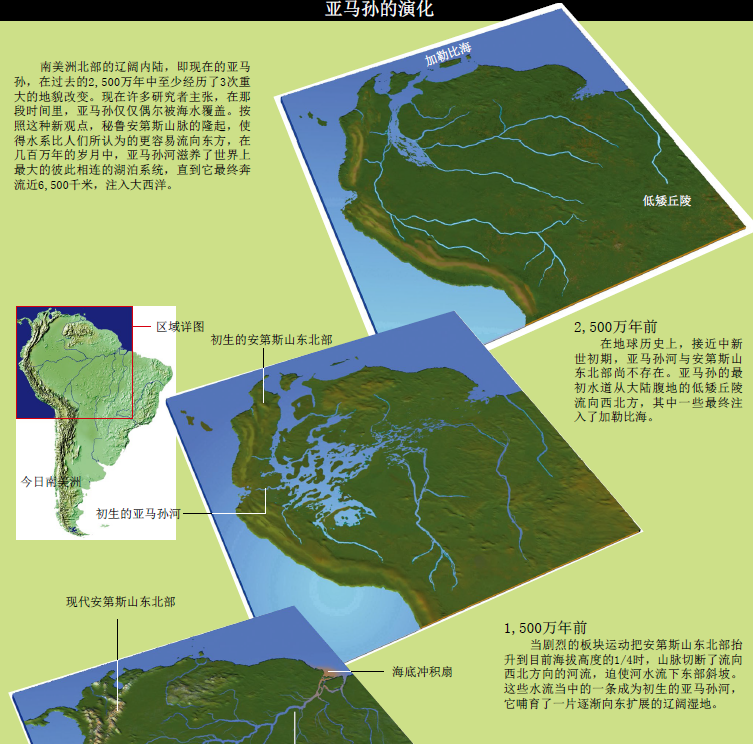

首次野外考察一完成,我就得出了第一个结论:大约在1,650万年之前,也就是在地质学家所说的中中新世(Middle Miocene)开始时,亚马孙河还不存在。我们发现,所有更早的岩石都是浅红色黏土岩和白色石英砂岩,显然是由大陆内部的花岗岩和其他浅色岩石经侵蚀而形成的。这样的岩石成分表明,这个地区的早期水系起源于今天的亚马孙腹地。我推断(后来其他学者也证实),在早中新世(Early Miocene),一条条河流从大陆内部的低矮丘陵流向西北,一些河流最终注入了加勒比海。

那之后不久,当一场猛烈的板块运动开始抬升安第斯山东北部时,亚马孙河流域的地貌就显著地改变了。在1,600万年前的岩石记录中,红色和白色沉积物消失了,取而代之的是多种物质的交替沉积:有趣的土耳其玉色、灰色和绿色黏土岩、褐色砂岩以及被称为褐煤(lignite)的化石化植物。很明显,泥沙的暗色颗粒并不是来自浅色花岗岩。化石化沉积物的清晰分层模式表明,当时让它们沉积的水体已经不再流向北方,而是流向东方。我猜测,西面隆起的山脉使排水模式发生了改变,让河水向东流入大西洋。

为了支持这种观点,在荷兰瓦格宁根大学进行的沉积物后期分析证明,许多褐色砂粒实际上来自暗色片岩(schist)和其他岩石碎片,这些岩石是在新生的安第斯山隆起时才开始被水流冲走的。而且,我在黏土岩与褐煤中发现的一些花粉粒(pollen grain)和孢子(spore),则来自松类和树蕨(tree fern),这些植物只能生长在山脉的高海拔位置。巴西相同岩层的岩芯(drill core),提供了从浅红色黏土岩到蓝色和褐色沉积物过渡的唯一完整沉积序列,经对照分析发现,这种花粉来自仅仅生长在大陆内部低地的植物,对应的岩层是早中新世的沉积,这再次证明了我的结论。

最终,科学家得到了关于萌芽时期的亚马孙河诞生时间的铁证。但是人们很快就明白了这一点:这条河流在经历了很长时间的发育之后,才形成如今十分壮观的景象。1997年,美国密歇根大学安阿伯分校的戴维·多布森(David Dobson)和他的同事发现,我在亚马孙采集到的安第斯山砂岩颗粒,仅仅在大约1,000万年前才初次开始沿巴西海岸堆积。这个时间的判定,就意味着亚马孙河至少用了600万年才发展成今天这个完全连通、横贯大陆的水系。现在,对这个过渡时期地质变化的研究,揭开了该地区现有神秘动物群的起源之谜。

质疑海洋通道

几十年来,关于中新世亚马孙的主要假说,就是在这个时代的大部分时间里,该地区都被浅海覆盖。亚马孙河经过数百万年才发育成熟的这一发现,与此观点并不矛盾,因为这一发现提供了一个可能性:这片海洋阻碍初始的亚马孙河流向大西洋。这种假说的支持者指出,与辽阔海洋长期连接,能够解释海豚、海牛(manatee)、黄貂鱼(stingray)等海洋生物为什么能一路深入这片大陆的腹地。后来,当海水退却,这些生物可能就进化出了适应淡水环境的能力,这就是它们今天依然能够在森林的水体绿洲(aquatic oasis)中繁荣的原因。南美洲南部的研究者还有确切的证据说明,在中新世的时候,浅海环境曾经存在于在阿根廷内陆。

这些证据都使人相信海洋通道的假设,但是我和我的同事却获得了一系列证据,证明这样一种长期支配着陆地的海洋通道似乎不大可能存在。实际上,我们认为,我采集的中中新世岩石标本,代表着从大约1,600万年前到1,000万年前的那个时期,这些标本主要是淡水环境的残余物。

中中新世岩层最引人注目的特征之一,就是它们的周期性。一开始,我认为这种模式是由各种不同的沉积物堆积成的,经过漫长岁月,沉积在交替出现的干季和湿季里,就像在一条条小河注入的湿地上那样典型。在干季,土壤颗粒和植物物质就会慢慢沉淀到浅湖和沼泽底部,最终形成蓝黏土和褐煤。在雨季,一条条充溢的水流从海拔更高的位置上流向西边,也许最初的亚马孙河甚至也夹杂着褐色泥沙;此外,安第斯山高地的典型矿物只出现在砂岩层中。

一些研究者对相同沉积物往往有不同解释。芬兰土尔库大学的马蒂·雷塞宁(Matti R s nen)及其同事主张,那种交替沉积模式实际上记录了海水的潮涨潮落,潮汐可以显著地改变浅海或河口附近的海岸线,他们认为,那时浅海或河口布满亚马孙,上涨的潮水带来了沙子,而泥和植物物质则是潮水退却时沉积下来的。可是,大多数科学家(包括我在内)认为,很难区分潮汐和季节留下的特征。

中中新世时期淡水支配着陆地的最有力证据,来自埋藏在岩石露头中的丰富化石。目前在荷兰莱顿自然史博物馆工作的弗兰克·P·韦塞林(Frank P. Wesselingh),曾在1991年陪我到哥伦比亚工作,他在中中新世的岩石中发掘出了各种不同种群的软体动物(mollusk)化石。然后,在英国伦敦大英博物馆,基于帕特里克·纳托尔(Patrick Nutall)先前的工作,韦塞林对那些软体动物进行了详细的分类学研究,他发现,这些软体动物代表着700万年的时间跨度,遍及亚马孙几十个地点,其中大多数都是适应淡水湖环境的种类,只有一小部分种类能够在完全的海洋环境中生活。洪水泛滥期间,像雷塞宁所假设的那种长期海洋通道,并不会使软体动物产生这种适应淡水的能力;同样,在任何淡水生物种类得以进化之前,高盐度的海水早就把它们消灭殆尽了。

几年后,在1998年,荷兰阿姆斯特丹自由大学的胡贝特·B·冯霍夫(Hubert B. Vonhof)、韦塞林和他们的同事,根据那些软体动物壳体的化学特征,得出了同样的结论。软体动物年复一年地吸收溶解在周围水体中的碳、氧、锶和其他元素,供自己的壳体生长。因此,单一壳体上的生长纹(growth band)的成分,往往记录了软体动物生活期的水体化学特点。锶同位素(中子数不同的相同元素的原子)的比率在海水和淡水中各不相同,可以作为水体盐度的标志。

令许多科学家吃惊的是,把这种锶元素标志应用于相关的各时期和各地区的软体动物研究之后,它不仅表明了软体动物的栖息地以淡水为主,而且还表明了湿地是一片相互连接的辽阔水体。最近的估计暗示,这片水体大概覆盖了110万平方千米的区域,大约是北美洲五大湖总面积的两倍——这是迄今所知的最辽阔和最持久的湖泊系统之一。

短暂入侵

虽然越来越多证据否定了亚马孙在中中新世存在着长期海洋通道,但软体动物上的锶元素标志还是显示出,这片巨大湖泊系统偶尔也有盐度升高的时候。众所周知,中新世的海平面比现在的海平面要高,这个事实使人们猜测,上涨的加勒比海海水升高,可能通过一条狭窄的内陆通道向南奔流。实际上,动植物化石证实了内陆与海洋的短暂相连。海洋微生物和红树林(mangrove)的花粉(红树林生活在高盐分的海水中)出现在我收集的岩石标本中——不过很罕见,而且出现时间短暂。总之,证据表明,从1,600万年前到1,000万年前,在辽阔的湿地存在时期,亚马孙河流域至少被海水淹没过两次。

我们经过准确估计后发现,一次海侵过程持续的时间为几千年,而不是几百万年。虽然海侵从来不会使湖泊的盐度达到浩瀚海洋的盐度水平,但还是给远洋动物深入亚马孙河流域腹地提供了方便。然而,对特定生物历史的详细研究表明,很可能在亚马孙河最后一次与海洋的重要相连被切断的时候,它还只是一条初生河流,远在古代湿地变成如今横贯大陆的河流的时期之前。比如,加拿大多伦多大学(那时他在马尼托巴大学)的内森·R·洛夫乔伊(Nathan R. Lovejoy)进行的分子研究表明,亚马孙河的黄貂鱼与如今生活在加勒比海的黄貂鱼有着密切联系,它们大约是在1,600万年前的某个时候迁移到内陆来的。

对海豚的研究也得出了相同结论。2000年,比利时布鲁塞尔自由大学的茵萨·卡森斯(Insa Cassens)和她的同事认为,今天亚马孙的粉红河海豚(pink river dolphins)是一类海生海豚谱系的残余,这类海生海豚在早中新世很常见,但是在那以后便绝灭了,这意味着现在的粉红河海豚是一个适应淡水生活的种类。哥伦比亚瓦莱大学的欧拉利娅·班格拉-伊内斯特罗萨(Eulalia Banguera-Hinestroza),最近辨别出了两种遗传截然不同的亚河豚(Inia dolphins)类群,其中一种在亚马孙河,另一种在玻利维亚,表明这些种群已经彼此隔离了相当长时间;如果海洋通道曾经连接着那些地区,那么这种隔离就不会出现。

雨林的古老遗产

越来越多线索表明,中新世时期亚马孙河盆,更可能是湖泊,而不是海洋,这迫使科学家不得不用全新的眼光来审视雨林的历史。有一种主流理论认为,亚马孙生物多样性的起源,是紧随大约存在了好几百万年的冰期而产生的。类似于影响南美洲北部的冰期环境,干旱环境的开始也是一种合乎逻辑的方式,这种方式使古代雨林可能萎缩成了一些小型栖息地,它们互不相连。许多进化生物学家假设,这样的分隔对实现生物物种的丰富性是必要的:根据进化理论,当原来一大块栖息地被分隔成许多彼此孤立的小块区域时,原本相邻的特定物种群体间便停止了杂交繁殖(interbreeding);随着时间推移,这种生殖隔离(reproductive isolation)能使一个群体发生遗传分化,使之同其他群体分道扬镳,最终形成一个全新的物种。当大地在温暖时期再度相连时,即使生物物种生活在相互重叠的领域中,新的物种也会保持自己的独特性。

然而,新的发现再次讲述了一个不同的故事。曾经证明了湖泊生态系统存在的证据同样表明,亚马孙河流域动植物的许多现代物种,实际上在数百万年前就已经繁盛了。例如,我的助手最终从中新世的岩石中提取出了完整 组合的花粉,说明当时的植被就具有令人叹为观止的多样性。我从中鉴定出了214个种,更多种类未纳入统计,因为我仅仅发现了那些种类的单独一例。大多数更为丰富的花粉样本属于开花植物,这些植物常常生活在河岸地带,与今天繁盛于该地区森林中的种类相似。无论如何,如果其他学者所认为的海水长期侵入的情况存在的话,那么这种情况必将大大限制这些陆地物种在该地区繁盛,很久以后,一份观察报告进一步质疑了亚马孙长期被海水覆盖的说法。

一项对软体动物的新研究,支持了花粉研究所得出的结果,证明中新世气候可以支持各种不同的雨林。荷兰阿姆斯特丹自由大学的容·J·G·卡安卓普(Ron J. G. Kaandorp)考量了大约1,600万年前的软体动物壳体生长纹,研究这个时期氧的化学特征,氧是一种追踪降雨量多少的元素。生长纹显示,氧同位素具有交替变化的模式,这与现代亚马孙河流域软体动物的特征非常相似。在现代壳体上,人们普遍认为交替纹路是森林所依赖的湿季和干季交替的产物。虽然在地球在中新世时期更加温暖,但在古代软体动物上发现的氧同位素交替模式,却几乎完全一致,这说明,在软体动物生活时期,早在过去几百万年的冰期之前,支撑雨林生态系统的气候变迁(climatic variation)是必需的。

物种大爆发

根据新的证据,越来越多的科学家赞同,中新世的亚马孙河湿地是物种形成(speciation)的摇篮,那里曾经发生过一场爆发性的生物进化。安第斯山的隆起,引发了亚马孙河和其他一些河流的诞生,这些河流继续孕育出了一片辽阔的湿地,在差不多700万年的时间里,这片湿地支配着亚马孙,促成了生物物种多样性。

海水曾经几次光顾这片区域。每次海水入侵持续的时间也许不过数千年,在短得惊人的时间里,湖泊相连的淡水环境演化成新的水生动物(如软体动物)的完美滋生地,产生出一个高度多样化、数量庞大的动物群。对于小型甲壳类动物,也就是介形亚纲动物(ostracod)的繁衍,这种环境也是非常理想的。哥伦比亚环境石油公司的费尔南多·穆尼奥斯-托雷斯(Fernando Mu oz-Torres)发现,这些介形亚纲动物与软体动物类似,在同一个时期经历了一个爆炸性的物种形成过程。湖泊与水道的浅水环境,以及某些区域的部分隔离,可能导致了这些物种形成的高比率产生。

后来,当湖泊相连的水系发展为成熟的亚马孙河时,绝大多数淡水软体动物和介形亚纲动物(它们需要更安静的湖泊环境)绝灭了。同时,变化的陆地环境促使大量的陆生动植物开始进化。

近期地质学研究中最令人鼓舞的一个发现,就是亚马孙植物群和动物群具有令人惊叹的恢复力。雨林至少存在了2,300万年,其间发生了许多地貌巨变:东安第斯山脉的隆起,亚马孙河的诞生,海水引发的洪水,这里的动植物都活了下来,甚至还兴旺繁荣。我们能够期望,这种恢复力也会帮助亚马孙河流域幸免于我们人类带来的挑战吗?

请 登录 发表评论