化验恐龙血

撰文 玛丽·H·施威泽(Mary H. Schweitzer)

翻译 蒋青

透过显微镜,视野中是切成薄片的骨骼化石。盯着同事刚刚指给我看的小红球,我难以置信。这些东西就在蜿蜒于浅黄色硬组织里的血管腔中。每个小红球的中心都有个小黑点,与细胞核类似。实际上,这些球体看上去与今天除哺乳动物外的其他脊椎动物(如爬行类、鸟类等)的血细胞长得极像(哺乳动物循环系统中的血细胞缺少细胞核)。我对自己说:“它们不可能是细胞。”因为这些骨骼化石切片,是美国蒙大拿州博兹曼市落基山博物馆的研究团队从一头恐龙身上取样获得的。这头恐龙是一只刚发现的雷克斯暴龙(Tyrannosaurus rex),死于大约6 700万年前。人人都知道,有机物太脆弱了,根本不可能熬过那么长时间。

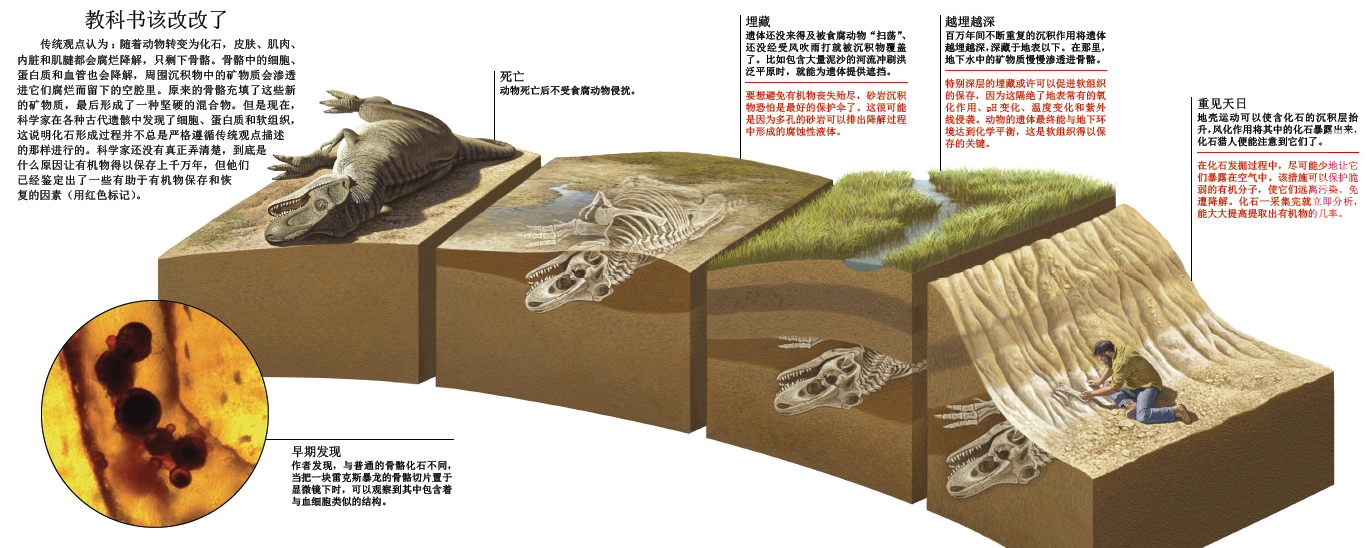

骨骼化石只能提供有关骨骼本身大小和形状的有限信息——300多年来,古生物学家的研究都基于这条假设。传统观点认为,动物在适宜形成化石的条件下死亡后,周围环境中的惰性矿物质最终会取代所有有机分子(比如构成细胞、组织、色素和蛋白质的有机分子),只留下完全由矿物质组成的骨骼。然而,1992年,就在我坐在博物馆里目瞪口呆地盯着恐龙骨骼中深红色结构的那个下午,我其实已经瞥见了古生物基本教义并不是绝对正确的迹象。尽管那时,我的心中只是充斥着迷惑。考虑到恐龙是非哺乳类的脊椎动物,它们就应该拥有具有细胞核的血细胞,而且那些小红球确实像那么回事儿。然而,它们也可能是由某种我不熟悉的地质过程产生的。

那个时候,我还是个刚考入美国蒙大拿州立大学的研究生,正试着学习恐龙骨骼的微结构。我向学校的老师和其他研究生征询意见,问他们这些红球到底是什么。终于,红球之谜传到了杰克·霍诺(Jack Horner)的耳朵里——他是博物馆的馆长,世界上最杰出的恐龙权威之一。杰克亲自来看了标本,看时眉头紧蹙,盯着它半天都没说一句话。看完后他抬起头,皱着眉望向我,问道:“你觉得它们是什么?”我回答说我不知道,但是它们的大小、形状和颜色都和血细胞吻合,而且所处的位置也对头。他沉吟了一下,说:“那你就证明它们不是,做给我看。”这是一项令人无法抗拒的挑战。这句话也帮助我建立起一个框架,告诉我应当如何研究问题,时至今日都让我受益匪浅。

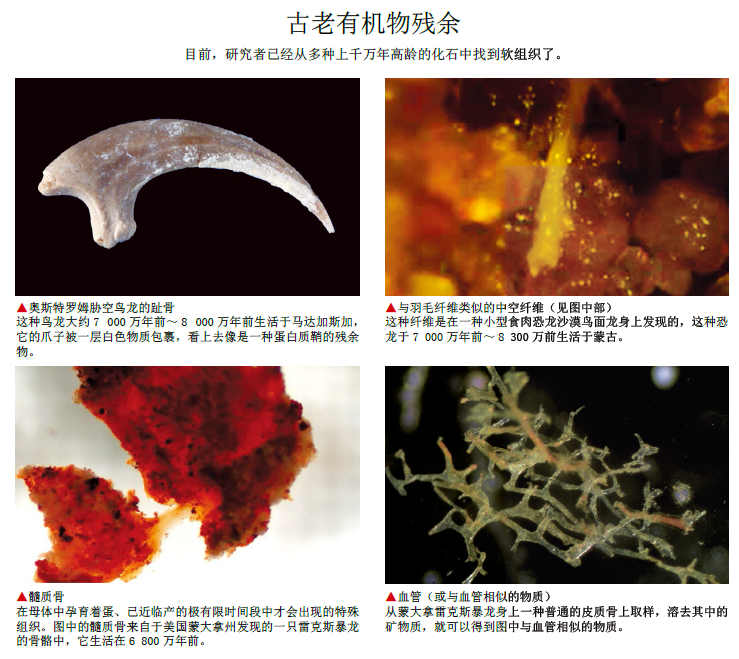

从那时起,我和同事就开始从各种各样的标本中寻找五花八门的有机残余物,包括血管、骨细胞、类似指甲的爪子碎片。这些东西说明,虽然化石中保存有软组织的情况不常见,但也不是只有一个单一实例。我们的发现不仅不同于教科书上有关化石形成过程的描述,还产生了研究古生物的新视角。比如从另一具雷克斯暴龙标本上取样的骨骼,就告诉我们它是雌性,还暴露了它死亡时正好“临盆”(即将产卵)。光靠骨骼的形状、大小没法搜集到这一类信息。此外,我们还从一只产于蒙古的小型食肉恐龙身边找到一些残余的纤维。从中检测到的一种蛋白证明,从分子水平上看,带羽毛的恐龙与鸟类相似。

我们的研究遭到了很多质疑,毕竟质疑者们都非常震惊。但是,质疑本来就是科学的一部分,我仍然对这项研究充满希望,并为它着迷。对恐龙化石中古老有机分子的研究,为进一步理解这种大型生物的进化和灭绝提供了可能,仅仅在二十年前,这都是难以想象的。

初见成效

就像老话说的那样:非同一般的言论需要非同一般的证据。谨慎的科学家在接受自己的观点之前,总是竭尽全力证伪自己所珍爱的假说。鉴于此,我在过去的20年里,都试图用我能设计出的每一个实验,证明我们的假说是错的,证明我和同事发现的物质,不是来自恐龙或其他远古动物的软组织成分。

拿我在雷克斯暴龙骨骼中看到的红色微结构来说,我最初的想法是,如果它们与血细胞或其组分[比如在血细胞死亡后被释放出来进而凝结成团的血红蛋白(hemoglobin)或亚铁血红素(heme)这类分子]有关,那就只有在骨骼本身保存得特别好时,它们才能以某种方式(也可能是某种极端变化的形式)存在。换句话说,这类组织不会出现在保存较差的骨骼中。从宏观角度看,确实如此。美国蒙大拿州东部挖掘出的这具近乎完整的暴龙骨架,官方名称MOR555,昵称“大麦克”(Big Mike),就包含多块保存状态很少见的骨头。用显微镜观察肢骨的切片,可以发现它们同样保存得完美无缺。与通常情况下保存的恐龙化石不同,在这具标本中,穿插于致密骨质中的血管腔大多是中空的,没有被富含矿物质的沉积物所充填。红宝石般的球形显微结构只出现在血管腔中,周围的骨质或临近骨骼的沉积物中从来没找到过它们,就和真正的血细胞一样。

接着,我将注意力转到了这些“血细胞状物”的化学组成上。分析显示它们富含铁——这一点跟血细胞一致,而且富铁是这些结构独有的特征。在元素组成上,这些神秘的红球[我们给它们取了个昵称LLRT,“圆圆的红色小玩意儿”(little round red thing)]与紧临血管的骨质成分有区别,也与埋藏恐龙的围岩沉积物等完全不同。为了进一步测试红球结构与血细胞的关系,我需要检查样品中是否存在亚铁红素。这种含铁小分子给脊椎动物的血液带来了腥红的色调,帮助血红蛋白把氧从肺部输送到全身。亚铁红素被调谐激光(tuned laser)激发时,就会发生共振,暴露自身的存在;因为有金属元素的中心,它具备一种特殊的吸光特性。我们对骨骼样品做光谱测试,即测量特定物质发射、吸收和散射的光线,结果显示,恐龙骨骼的某个地方含有与亚铁红素一致的化合物。

我们做过的最鼓舞人的实验,运用了免疫应答原理。当机体侦查到具有潜在威胁的外来物质时,就会产生抗体,特异性地识别或绑定侵入机体的物质。我们将恐龙骨骼的提取物注入小鼠体内,让小鼠产生对抗提取物中有机物的抗体。当我们将这些抗体暴露于火鸡和大鼠的血红蛋白中时,抗体结合到了血红蛋白上。这说明,致使小鼠分泌抗体的提取物中,包含血红蛋白或与之相似的物质。抗体方面的资料证明,大麦克骨骼中含有与现生动物血红蛋白相似的物质。

我们做了大量化学和免疫学实验,没有一个实验不支持这一假设:在显微镜下可见的红色结构是雷克斯暴龙的红细胞。然而我们也无法证明,这些与血红蛋白类似的物质为红球所特有。当时的技术条件还不成熟,不足以敏感到区分这种差异。所以,我们也没法断言它们就是红血球。1997年,我们发表了这项发现,报道中的结论比较保守,只是声称血红蛋白可能被保存下来,而且它们最有可能来源于恐龙的细胞。但是,我们的论文当时并没有引起什么注意。

积累证据

通过对这条雷克斯暴龙的研究,我才开始意识到,化石中到底保留有多少有机物,让我们去揭示这些已绝灭动物的特征。如果提取出蛋白质,我们就可以像遗传学家为DNA测序那样,准确地破译有重要功能的氨基酸序列。与DNA序列相似,蛋白质序列里也包含着动物间进化关系的信息:物种怎样随时间变化?获得新的遗传性状,能为具有这些性状的动物带来哪些好处?但我首先得证明,古老蛋白质不光存在于我们正研究的精美的大麦克化石中,还可以在其他化石里保存下来。于是,我与当时任职于美国印第安纳大学的马克·马歇尔(Mark Marshall)以及蒙大拿州立大学的塞特·平克斯(Seth Pincus)和约翰·沃特(John Watt)合作,将注意力放在了两具保存完好的化石上,它们看上去都有希望提取出有机物。

第一具化石是一只胁空鸟龙(Rahonavis),也有人把它归入原始鸟类,是由美国石溪大学(Stony Brook University)和麦卡利斯特学院(Macalester College)的古生物学家,从马达加斯加距今约7 000万到8 000万年前的晚白垩纪沉积物中挖掘出土的。他们在发掘过程中注意到,骨架的趾骨上覆盖着一层白色的纤维状物质。发掘处的其他骨头都没有这种物质,那里的沉积物里也没有这种东西。因此,与其把它看作骨头上的次生沉积物,远不如把它看作动物本身的一部分合理。他们想知道,这些物质是不是与包覆在现生鸟类趾骨上、组成爪尖的强韧角蛋白(keratin protein)鞘类似,于是请我协助。

如果有机物能保存下来,那么角蛋白最有可能,因为它们在脊椎动物身上数量很多,而且这个蛋白质家族成员的组成也使它们具有很强的抗降解能力——对皮肤等暴露于严酷条件下的器官或组织来说,这样的特点十分有益。角蛋白主要有两种形式:α型和β型。所有脊椎动物都拥有β角蛋白,人类的头发、指甲都由它们构成,还能帮助皮肤对抗磨损和脱水。现生动物中,β角蛋白只出现在鸟类和爬行类身上,哺乳动物不具备这种蛋白。

为了检验胁空鸟龙趾骨上的白色纤维中有没有角蛋白,我们采用了许多研究大麦克时用过的技术。引人注目的是,抗体测试显示α和β角蛋白同时存在。我们也运用了另外的判别手段。其他分析还从趾骨的覆盖层里检测到了氨基酸,还检测到了与其他化合物相连的氮元素(氨基酸的组成物质),其连接方式与现生组织中蛋白质(包括角蛋白)的连接方式一致。我们所有的检测结果都支持这样的结论,即覆盖古代鸟类趾骨的神秘白色物质包含α和β角蛋白的碎片,是原来致命利爪的残余物。

我们研究的第二具标本,是纽约市美国自然历史博物馆的研究者在蒙古发现的晚白垩纪精美化石。科学家把这种动物命名为沙漠鸟面龙(Shuvuuia deserti),又叫“沙漠鸟”,是一种小型食肉恐龙。博物馆的技术人员艾米·戴维森(Amy Davidson)在清理化石时,发现这只动物的颈部有细小的白色纤维。于是她来问我的意见,看这些东西是否就是残余的羽毛。鸟类是恐龙的后裔,化石猎人曾发现过很多保存了羽毛印痕的恐龙化石,所以,从理论上来说,鸟面龙身披羽毛的可能性是存在的。但是,连我都没有想过,羽毛这样的纤弱结构也能经受岁月的蹂躏。我怀疑这些白色纤维来自现代植物或真菌。但是,我答应艾米更仔细地检查它们。

令我惊讶的是,开头的几个测试排除了纤维来自植物或真菌的可能性。对古怪白丝的后续分析更揭示出角蛋白的存在。现生鸟类的羽毛全部由β角蛋白构成。如果鸟面龙的细小纤维真与羽毛有关系,那它们就应该只含有β角蛋白,与同时包含α和β角蛋白的胁空鸟龙爪鞘层不同。利用抗体测试,我们真的得到了这个结果,并于1999年发表。

非常发现

现在我已经确定,原始蛋白质的小段残余物在保存非常完好的化石中可以幸存,而且我们也有办法把它们识别出来。但很多科学家仍心存疑问。科学家认为自己对细胞和分子的降解过程已经完全了解,我们的发现却挑战了所有这些认识。有机分子的试管研究(test-tube study)表明,蛋白质的保存时间不超过一百万年,DNA的存留时限更短。过去曾有研究者声称,他们提取出了上百万年高龄的DNA,然而接下来的工作没能确证这个结果。有关古老分子,唯一得到广泛认可的说法是:它们的存留年限最多不过几万年。事实上,我把自己的一篇文章投稿给一家科学期刊后,就有一位匿名审稿者告诉我,这种保存方式是不可能的,不管我们的数据如何,我都没法让他(或她)信服。

为了回应这些反对意见,一位同事建议我稍稍退一步,先用我们的方法识别那些比恐龙骨骼的时代近一些,但也很古老的骨骼中的蛋白质,以证明检测手段的有效性。如果成功了,至少说明我们的基本原理站得住脚。我与哈佛大学的分析化学家约翰·阿萨拉(John Asara)合作,从30万年前~60万年前的猛犸象化石中提取出蛋白质。用质谱技术(mass spectrometry)对蛋白质测序,鉴别出这些蛋白质为胶原蛋白,是骨骼、肌腱、皮肤和其他组织的关键性组分。这项猛犸古蛋白的结果于2002年发表后,没引发什么争议。实际上,科学界多半忽视了这个发现。但它让我们在证明这一理论的基本原理上又迈进了一大步。

次年,落基山博物馆的一个团队最终完成了另一具雷克斯暴龙骨架的挖掘。这具骨架有6 800万年高龄,是有史以来最古老的雷克斯暴龙。这具化石与第一具骨架一样发现于蒙大拿州东部黑尔溪组(Hell Creek Formation)的地层中,它也得到了与它“小兄弟”相同的待遇:科学家将它编号为MOR 1125,昵称“布雷克斯”,这个名字由它的发现者鲍勃·哈蒙(Bob Harmon)所取。化石点与世隔绝、十分偏僻,无法驱车前往,最后只好动用直升机将打包了恐龙骨骼的石膏块从化石点运送到营地。封装了腿骨的石膏打包块太重了,直升机吊不起来。为了把它们运出去,野外队员只好砸开封好的石膏块,把骨头一块块分开后再重新打包。但是这些骨头非常脆弱,把最初的那个石膏块砸开后,许多腿骨的碎片掉出来了。队员们将这些碎片包起来,送到了我这里。因为我对雷克斯暴龙的首次研究存在争议,所以我渴望用另一只暴龙来重复此前的工作。

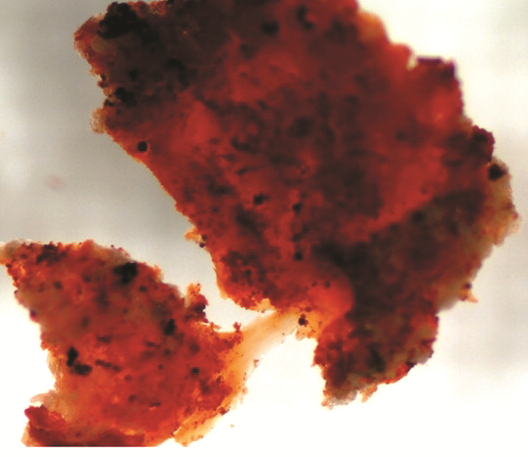

从看到盒子里的第一块骨头——一块股骨碎片——的第一眼起,我就意识到这些骨头不同凡响。碎片的内面排布着一层薄薄的、特别的骨质,这种类型的骨质在恐龙化石中从未出现过。这层骨质呈浓密的纤维状,充斥着血管腔,无论是颜色还是构造,都与在骨架中占绝大多数的皮质骨(cortical bone,又叫密质骨compact bone)大相径庭。“天哪!是个女孩,还怀孕了!”我对着助手詹妮弗·惠特梅耶(Jennifer Wittmeyer)大呼小叫。她看着我,还以为我疯了。我学过鸟类生理学,因此几乎可以肯定,这个与众不同的特征是髓质骨(medullary bone)。这是一种在鸟类产卵期才会出现的特殊组织,仅在鸟类的生命周期中存在极短的时间(通常只存在两星期),负责方便快捷地供应钙质,以加固蛋壳。

髓质骨区别于其他骨头的一个重要特征在于,它的胶原纤维的排列方向是无序的,这个特征也说明它的形成过程非常迅速(骨折后最先愈合的骨头上也会出现相同的结构,这就是你可以在愈合中的骨头上摸到肿块的原因)。运用弱酸,可以除去现代鸟类和其他所有动物骨骼中的矿物质,暴露胶原纤维的排列方式。于是我和惠特梅耶决定着手除去矿物质。如果这是髓质骨并且保存有胶原蛋白,除去矿物质后就会留下排列无序的纤维。果然,把矿物质去掉后,剩下了一团柔韧的纤维状组织。我简直无法相信自己的眼睛。我让惠特梅耶多次重复这个实验。每次我们把这层独特的骨质泡到弱酸溶液中,最终都会留下有弹性的纤维物质——与用同样的方法处理现生鸟类的髓质骨得到的实验结果一模一样。

更令人称奇的是,在浸解了更致密、更常见的皮层质骨后,我们获得了更柔软的组织。这些从已浸解基质中提取出来的管状物中空、透明、柔韧且多有分枝,样子与血管非常相似。管中还悬浮着红色小球状结构或无定形的红色集合体。此外,去矿化实验还暴露出叫做骨细胞(osteocyte)的骨骼细胞,它们具有独特的形态,会分泌胶原蛋白和其他构成骨骼有机组分的成分。整只恐龙身上所保存的物质,在以前的任何一只恐龙身上都没有见到过。

2005年,我们把自己的观察和数据发表在《科学》杂志上,报道了那些看上去像胶原蛋白、血管及骨细胞的物质。这篇文章获得了广泛的关注,但是科学界对此采取了“走着瞧”的态度。我们仅仅声明,我们发现的这种物质与现生动物体内的组分极为相似,并没有咬定它们就是某种组分,并且与之毫厘不爽。成千上百万年的时光,让埋于沉积物中的化石暴露于各种地球化学条件,骨骼中所保存物质的化学成分,与恐龙活着时相比,恐怕已经“大变脸”了。只有识别出它们的化学组成,才能衡量这些物质的真正价值。我们的工作才刚刚起步。

所有技术随着大麦克、胁空鸟龙和鸟面龙的相继研究,已日臻完美。阿萨拉在猛犸象研究之后,也让蛋白质的提纯和测序方法更加精进,为恐龙化石中更古老蛋白质的测序做好了准备。我和阿萨拉再次开展合作,开始对这次的雷克斯暴龙骨骼进行全面深入的分析。比起时代很近的猛犸象,为恐龙蛋白质测序是一道更大的难题,因为恐龙化石中的有机物浓度要小好几个数量级,蛋白质的降解程度也更高。但我们最终还是测出来了。更可喜的是,当我们的同事——哈佛大学的克里斯·奥根(Chris Organ)将雷克斯暴龙的蛋白质序列与大量其他动物相比较时,发现它与鸟类的关系最密切,接着是鳄鱼——这两个类群,正是现生动物中与恐龙亲缘最近的。

更多研究

在发表于2007年和2008年的两篇论文里,我们详述了测序工作。这两篇文章引起了争议,大多数人都将批评的火力集中在我们对测序(质谱)数据的诠释上。一些反对者提意见说,我们做的序列数量太少,说明不了问题;另一些人认为,我们所说的远古软组织其实应该是生物膜(biofilm),是微生物分泌的黏液状软泥(slime)侵入了骨骼化石。其他的批评也不绝于耳。面对大家的质疑,我心情复杂。一方面,科学家理应充满怀疑精神,严谨地对待不寻常的言论;另一方面,做科学应该遵循简约法则(principle of parsimony),对所有的数据能作最简单解释的那个假设是对的。我们已经列举了多方面的证据来支持我们的假说。

不过我也明白,单单一项令人称奇的发现,从长远来看对科学没有任何意义。我们还得从其他恐龙身上测出蛋白质的序列。在一次夏季考察活动中,一位和我们同行的自愿者发现了一些有8 000万年历史的植食性鸭嘴龙骨骼。在把骨头挖出来之前,我们推测这条名为加拿大短冠龙(Brachylophosaurus canadensis)、又叫“布拉基”(Brachy)的鸭嘴龙,会成为古老蛋白质的优秀供体。怀着“它仍保存着有机物”的美好希望,我们想尽一切办法用最快的速度把它从砂岩中刨出来,并尽可能缩短它暴露于环境中的时间。大气污染物、湿度波动及类似因素,对脆弱的分子极具破坏性。骨骼暴露的时间越长,污染和降解作用就越容易发生。

恐怕正是由于这种特别的小心和及时快速的分析,这只恐龙的化学组成和外观形态上的变化都比布雷克斯小。就像所希望的那样,我们发现它骨骼的白色胶原纤维基质里镶嵌着细胞。这些细胞具有长而薄的分枝状延展部分,顺着细胞体可以观察到它与其他细胞相连,这正是骨细胞的特征。一些细胞看起来甚至含有内部结构,可能还有细胞核。

此外,鸭嘴龙骨骼提取物与针对非菌分泌的角蛋白和其他蛋白的抗体有反应,驳斥了我们发现的软组织只是生物膜的说法。而且,我们从骨骼中获得的蛋白质序列与现代鸟类极为相似,这个结果也与布雷克斯一致。我们还把鸭嘴龙的骨骼样品送到不同的实验室分别检测,所有独立的检测结果均证实了我们的结论。2009年,我们在《科学》上报道这些发现之后,抗议之声终于消弭。

我们的工作不会在这里止步。有关古老软组织,我们还有很多未理解的地方。为什么我们的所有模型都说它们要被降解掉,但它们偏偏能保存下来?化石形成过程到底是怎样发生的?从有机分子的残片中,我们能了解一种动物多少?蛋白质测序暗示:有一天大家会建立起更大的数据库,以搜集古老蛋白质序列和作对比用的现生物种序列。到那时,对材料的序列分析最终会帮我们理清绝灭物种与现生类群的关系。随着数据库的不断扩容,我们可以对比序列,观察一个谱系中各成员在分子水平上的变化。顺着时间轴为这些序列追本溯源,我们能更好地理解进化速率。恐龙和其他绝灭的生物当时如何响应大规模环境变化?如何从灾变事件中复元?最终它们的结局如何?——从古老软组织中得到的知识,会帮助科学家把上述问题串起来,整合成一幅完整的生命图景。

请 登录 发表评论