红外线能诊断精神疾病吗

撰文 戴维·奇拉诺斯基(David Cyranoski)

翻译 郭凯声

我在日本东京市中心一间坐满精神病学专家的屋子里,准备接受精神健康检查。专家并没有试探着问我一些问题,而是让我戴上游泳帽一样的奇特装置,其上电线纵横交错,还密布着许多红色和蓝色的圆筒状器件。按一下开关,17个红色圆筒便发射出红外线,射入我大脑里有2~3厘米深,被那里的神经元吸收或散射。16个蓝色圆筒中的感光元件负责接收反射回表面的所有光线。研究者说,根据接收到的信号,可以鉴别抑郁症、双相情感障碍、精神分裂症,以及正常的精神状态。

这项名为近红外光谱技术(NIRS)的方法由日本群马大学医院精神病学、神经科学家福田正人(Masato Fukuda)与日立医疗器械公司合作开发,已经有1 000多人接受了试验,其中绝大部分是作为研究对象接受检查的。但自从2009年4月NIRS通过日本厚生省的审批,成为一项辅助精神病学诊断的“先进医学技术”以来,已有300多人自费接受此项技术诊断,费用为13 000日元(约1 000元人民币)。日本现有8所顶级科研医院开设NIRS神经影像诊断检查,由于想要做这项检查的人实在太多,东京大学医院不得不两次停止接受预约,群马大学的预约也已经排到了3月底。“求诊者蜂拥而来,我们招架不住了,”福田说。

NIRS的魅力在于,它有望实现对精神疾病的快速而明晰的诊断,这类疾病由于部分症状相似而容易导致误诊或漏诊。美国的调查发现,约70%的双相情感障碍患者都曾被误诊。至于患者,则如福田所言:“他们希望有某种确凿的证据”,特别是在需要解释请病假的理由时。

NIRS相当可靠和方便,可用于诊所的常规检查,为衡量精神健康状况提供客观指标。福田认为,正如胸部X光检查肺炎,心电图明确显示心脏问题,NIRS亦可帮助医生作出诊断。但除了福田以及日本部分医生以外,几乎没有别的科学家认可这项研究。

抨击者认为至今相关研究太少、规模太小,实验设计根本无法保证此方法能够用于临床。“作为研究课题它颇具魅力,但数据没有足够的说服力,”东京玉川大学神经科学家春野雅彦(Masahiko Haruno)说。美国伊利诺伊大学芝加哥分校的神经科学家约翰·斯威尼(John Sweeney)曾花20年时间探索各种大脑监测技术与精神分裂症等疾病之间的联系,但“到目前为止,令人满意的证据一个也没有”。他还称NIRS是其中最不成熟的一种,它像“薄得不能再薄的冰,一踩即碎。我们现在根本就没有资格告诉患者及家属应该做这样的检查”。

初出茅庐的新人

我戴着帽子,盯住显示屏上的日文音标,大声念出以每个音标开头的单词。这些单词不是随口就能读出来的,尤其是在一群精神病专家和神经科学家面前。他们来自日本各地,每月都要集中讨论NIRS的成果与发展对策。

大约15年前,NIRS才在科研领域崭露头角,与功能性磁共振成像(fMRI)及脑电图(EEG)相比,它算是“新人”了。但它一路高歌猛进,很快便介入临床应用。NIRS技术利用了血红蛋白的一种性质,即它对近红外线的吸收能力强于其他组织中的成分。当神经元处于活跃状态时,流向特定脑区的血流量便增加。因此,监测血红蛋白浓度的变化,便可获得一项有关血流量位置的指标,这项指标也跟神经元活动有关。福田的NIRS装置重点监测前额叶皮层和颞叶皮层,与精神疾病相关的许多征兆都出现在这些脑区。每种精神疾病都对应于一种特定血流模式,因此可用来帮助诊断该病。

NIRS并不具备fMRI的探测精度和深度(后者空间分辨率要高得多,可以准确定位大脑中的任何血流变化)。但NIRS成本较低且移动比较方便。受检者可以坐着接受检查,不用在fMRI那个嗡嗡作响的大隧道里心惊胆战地煎熬。这意味着NIRS可用于检查容易惊恐不安的患者,例如小孩以及患精神疾病或焦虑症的人。这些优点使红外成像越来越受世界各地脑研究者的欢迎。美国最大的生产商——NIRx医疗技术公司推出的装置,目前正用于从自闭症到脑机接口的多个研究领域。日立公司现在推出的简版NIRS 装置,可以对一间房里互动的4个人的大脑进行无线分析。

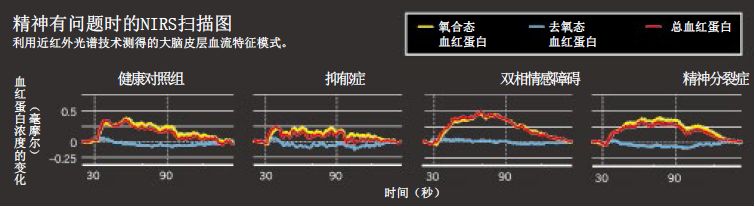

不过,福田关注的是应用此项技术来诊断疾病。这位身材瘦削、头发灰白的研究人员讲起话来总是深思熟虑,他坚信这项技术必将造福人类。1997年,福田开始使用一台基础型NIRS 装置,当时身为东京大学副教授的他已经在研究脑电图了。从那时起,他就一直在测量各种疾病患者的脑活动,他发现,就一个实验组(约10~20名患者)的平均情况而言,患有抑郁症、双相情感障碍或精神分裂症等疾病的患者,的确具有一种特有的脑激活模式。福田把数据整理成若干曲线图,以描述每项任务开始后60秒内前额叶皮层和颞叶皮层内的活动(见上图)。据他说,仅通过NIRS检测,对患者的分类正确率可达80%。

这些研究并没有说服其他神经科学家。春野认为公开发表的研究报告中患者人数太少,难以归纳出什么模式;即使在把信号对全组取平均值后发现了这样的模式,也并不意味着可以根据某个人的模式而把他划入某一组。“对于单个患者而言它能说明什么呢?这太误导人了,”春野指出。

甚至连福田的合作者、德国图宾根大学的安德烈亚斯·法尔加特(Andreas Fallgatter)也说“NIRS仍是一种研究手段”。法尔加特在14年的时间里运用NIRS技术对约1 000名患者进行了检查,目前他正在德国重复福田的语言测试。不过他说:“显然,福田博士能够成功说服日本的有关部门。”

为了促进生物医学技术的发展,日本卫生部在2005年出台的“先进医疗技术”规划制定了一项加快审批过程的政策,NIRS技术正是得益于这项政策而通过审批的。日本国立神经病学与精神病学研究中心主任、临床专家、抑郁症研究者樋口辉彦(Teruhiko Higuchi)主持了对NIRS技术的评审。他认为这项技术具有安全、高效与快捷等优点,如果与其他诊断手段配合使用,有助于在早期对各种不同精神状态(重性抑郁症、双相情感障碍、精神分裂症等)作出关键鉴别。樋口的研究中心现在提供这项技术。网上发布的评审委员会会议记录显示,他曾对各位评审委员说:“归根到底,它只是起着协助诊断的作用而已。”其他评审委员则提到了参加这项研究的患者人数太少,而且其中某些人正在服用药物,但他们并没有拒绝批准这项技术。

福田将很快公开一项涉及500多名患者的更大规模研究的报告,以回应他受到的批评。他指出,把NIRS装置上的发射/接收器件增加一倍,并采取一些改进措施,将使各种疾病之间呈现出更加显著的区别;而且,安排服药患者与未服药患者进行对照试验后发现,药物并不会干扰NIRS 扫描结果。福田接受了对把组内平均结果用于诊断个体这一做法所提出的批评。但他认为,不单NIRS,其他许多检查方法,如心电图和脑电图检查也都存在这个问题,它们因个体的不同而异,因此需要解释,但在临床上仍然有用。“临床诊断和NIRS检查相辅相成,”他说,“我们对所有患者都强调了这种互补性。”

但对于部分病例,NIRS在诊断方面似乎处于领先地位。在计算成功率时,福田的办法是,凡NIRS检查结果与临床诊断一致就算确诊。而如果两者不符,福田则会“反复”询问患者及其家属是否可能漏掉了什么情况。比如,一位临床诊断为抑郁症的患者,NIRS检查结果却是精神分裂症,福田就会问他是否忘了提及他的幻觉经历。德国海德堡大学的神经影像学与精神卫生专家安德烈亚斯·迈耶-林登贝格(Andreas Meyer-Lindenberg)认为,如果对没有现成诊断结果且未服用精神疾病药物的患者进行研究,将更有说服力。“你应该像给病人瞧病那样,找一组未确诊的患者,鉴定出他们患了哪种疾病,然后通过随访验证你的诊断”。

福田和同事已经着手开展新的NIRS研究,可能有助于诊断一大类包括在恐惧症、注意力缺陷以及创伤后应激障碍中起着关键作用的神经紊乱。

不过,我的NIRS检查结果却不大明确。检查过程加上快速的电脑分析共花了不到15分钟,福田根据扫描图给出了诊断结果:正常。然而,后来我把扫描图与文献上公布的模式进行对比,发现它们似乎介于正常和双相情感障碍之间。

接下来福田宣称我的NIRS扫描图不属于正常的“正常”模式,可能是因为房间里的观察者让我讲话时犹豫不决。他又说有些健康受试者的额叶扫描结果也会出现类似情况,此时我会依据从颞叶测得的数据作出诊断。但不管扫描结果是怎么来的,我想我应该为这样的结果感到庆幸。

请 登录 发表评论