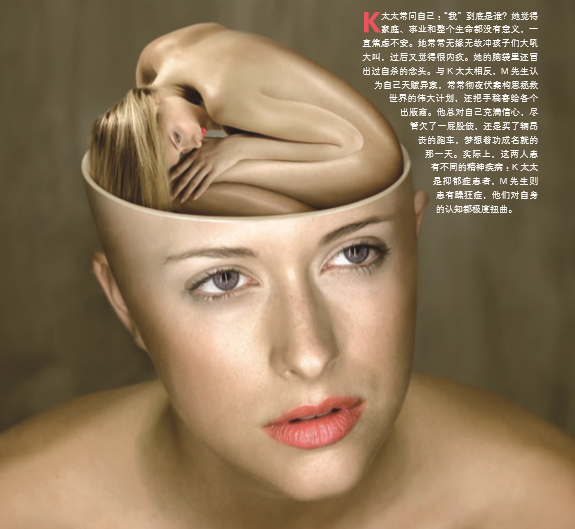

K太太常问自己:“我”到底是谁?她觉得家庭、事业和整个生命都没有意义,一直焦虑不安。她常常无缘无故冲孩子们大吼大叫,过后又觉得很内疚。她的脑袋里还冒出过自杀的念头。与 K 太太相反,M 先生认为自己天赋异禀,常常彻夜伏案构思拯救世界的伟大计划,还把手稿寄给各个出版商。他总对自己充满信心,尽管欠了一屁股债,还是买了辆昂贵的跑车,梦想着功成名就的那一天。实际上,这两人患有不同的精神疾病 :K太太是抑郁症患者,M 先生则患有躁狂症,他们对自身的认知都极度扭曲。

“认识你自己”(know thyself),这句公元前 5 世纪希腊哲学家赫拉克利特(Heraclitus)的名言,是心智健康的一个标志。古希腊哲学家认为精神决定行为。从那时到现在,大量研究显示,自我认知不准确的人往往非常焦虑,防卫心重,极易自我怀疑,高度自恋。当现实与他们所想的不一致时,人际关系、 事业、幸福感都会受到影响。

人的自我印象是怎么产生的?长久以来,神经科学家一直在寻找“自我”在大脑中的起源。近几年,由于成像技术的进步,这类研究取得了重大进展,但“我”仍然难 以定位。一方面,这种认识是多个脑区共同作用的结果。而更让人难以捉摸的是,“我” 并不是固定不变的,从教育到生活中的重大事件,很多因素都能不断地重塑自我。自我认识的改变不仅在于自我描述的变化,还有生理上的原因:我们的经历会催生新的大脑细胞和神经通路。尽管神经连接在不断变化,但大脑通常会设法维持自我形象的稳定。从主观上讲,我们会把“我”看成一个不变的架构,一个稳定的参照,然后以此来整理我们的思想、情绪和经验。而且,“我”提供了一个明确界限,让我们能准确区分内部和外部事件——思想、情感和记忆都是属于我们自己的东西。

即使我们对他人产生同情心,我们也非常清楚哪些精神状态是自己的,哪些是别人的。健康的大脑怎么维持这种稳定而明确的自我形象?维持自我形象的目的又是什么?为什么我们不像简单的“生物机器人”那样,对我们自己或者我们与周围环境的关系没有清晰认识?或许,自我认识是人之所以成为人的一个核心问题。

“我”的多个层次

出生后不久,我们就开始建立自我意识。3~5个月大时,婴儿初步具有了控制行动的能力 ;到 18 个月,他们能认出镜子中的自己;大约 2 岁时,就可以理解“我”和“我的”的概念;长到 3 岁,他们就能表达自己的感受。上了小学,孩子开始接触新朋友,不断地把自己与他人进行比较,而这种比较会进一步促使自我印象的形成。青少年和年轻人则会在日益复杂的社交生活中,继续扩展自己的个性。 在各个发育阶段,神经连接也在逐步形成。

人类大脑最终会形成数万亿个突触连接,而在新生儿大脑中,这样的连接很少,仅占最终数量的一小部分。不过,当孩子长到 6 岁时,大脑中突触连接的数量就会爆发式增长。随着年龄变大,生活经历会巩固和清理神经连接 :不常用的突触联系会消失,而与重要或常见经历相关的连接则会得到加强。 在精细调节神经连接的过程中,我们会越来越了解自己——从基本的生理冲动到内心深处的欲望和梦想。 自我认识包含多个层次。最基本的是识 别自己的面孔和肢体,并且随时都能知道机体各部分的状态。然后是自我的拥有权,知道身体是自己的。接下来是自我的支配权, 能为自己的动作和行为负责。而最高级的层次是,我们能察觉到自己的情绪,有能力把千差万别的生活经历和稳定的自我形象联系起来。

大脑功能失常会扰乱上述过程。我们已经见到过抑郁症和躁狂症如何破坏自我形象,但自我的其他层面也很容易受到影响。有些人的大脑机能很正常,唯独不认识镜子中的自己 ;还有些人难以感知自身肢体的动作,严重者甚至不知道某个肢体是不是自己的。

上世纪 90 年代中期,当时任职于美国艾奥瓦大学的神经学家安东尼奥·R·达马 西奥(Antonio R.Damasio)将自我的各个层次划分为 3 个等级。他把最低等级称为原始自我(proto-self),即机体在神经学上的简单表现,负责监控基本生理功能,如新陈代谢、体温和昼夜节律等。正常状态下,我们意识不到这个层面的自我,只有这些基本机能出了问题,才会引起核心自我(core self,中间等级)的警觉。核心自我可以即时判断我们当前的状况,将机体发出的信号转化为非言语性的冲动,如饥饿感、悲伤、寒冷等。

最高等级是自传体自我(autobiographical self),它可以让我们根据以前的经验和当前 的目标,理性评估自己的冲动,从而目标明确地指导自身行为。 这3个不同层次的自我认知产生于不同脑区,层次越高,相应的脑区也更复杂。原始自我对应着大脑基部的脑干和下丘脑,靠近脊髓。核心自我的对应区域位于中脑(即间脑,interbrain)和杏仁核(amygdala), 前者是内脏神经活动的中转站,后者则与情绪处理相关。核心自我还会激活与情绪相关的扣带皮层(cingulate cortex)和脑岛 (insula),以及负责制定行动计划和下达命令、相当于人体内部“指挥官”的内侧与背外侧前额叶皮层。自传体自我有赖于人类独有的语言能力,因此它与负责语言和记忆的脑区密切相关,包括海马、布洛卡区(Broca’s area,旁嗅区)及前额叶皮层的部分区域。研究发现,大多数和自我有关的脑区都集中在大脑中缝的两侧,也就是左右半脑交界的地方。

这是“我的”

为了在实验室里研究自我,科学家常使用“两部分模型”(two-part model),而不是达马西奥的三层次理论。从实际情况来看,把“我”分为生理性自我和认知性自我是很合理的。通过生理性自我,我们能根据皮肤、关节、腹腔传来的感官信息,感知自身的身体状况。这些输入信号将会产生内感受 (interoception),也就是我们自身对于疼痛、冷热、瘙痒、饥饿等的感受。通过认知性自我,我们则可以认识自己和进行自我参照。内感受知觉与大脑皮层深处的前脑岛(anterior insula)有着非常密切的关系。2004 年,英国伦敦大学学院的雨果·D·克 里奇利(Hugo D. Critchley)和合作者做了一项实验,他们让受试者躺在核磁共振成像仪内,然后估测自己的心跳速率。受试者通过耳机监听自己的心跳——要么是实时心跳, 要么有半秒延时,随后他们要告诉研究人员, 自己听到的心跳到底是实时的还是在时间上有延迟。

结果显示,前脑岛越活跃,受试者的判断越准确。换句话说,脑岛利用得越充分,受试者对自己心跳速率的感知就越准确。而且,对机体感觉越敏感(比如容易感到口干或腹部压力)的受试者,脑岛内灰质成分也越多。其他一些研究还发现,焦虑症和恐慌症患者的内感受知觉有所加强。这就说明,上述患者行为失常可能与错误的自我认识有关。

认知性自我产生于内侧前额叶皮层,这一脑区在眼睛后方,位于大脑左右半球的内表面。2006 年,约瑟夫·莫兰(Joseph Moran,现在麻省理工学院做博士后研究)和同事做了一组实验,他们用一些形容词来评价一群正常受试者或者受试者认识的人。 然后,他们让受试者判断这些评价是否合适。 与此同时,受试者还要接受核磁共振的检测。 结果发现,只有在受试者认为形容词描述的特性与自己相关时,他们内侧前额叶皮层的活跃程度才会有所升高。有趣的是,不管这些形容词是褒义还是贬义,内侧前额叶皮层 都会变得更为活跃。

大脑中还有专门的回路负责区分内源性和外源性刺激,这大概能解释为什么自己挠自己不会有痒的感觉。为了确定这些回路通常位于哪些脑区,德国波恩大学的克努特·施 内尔(Knut Schnell)和同事设计了一个实验, 让15名男性受试者在电脑上玩一个简单的赛车游戏。有时,电脑会自行操控赛车,因此受试者在玩游戏时,必须留意赛车是由自己还是由电脑控制的。 功能性核磁共振成像显示,受试者看到自己在控制赛车时,前额叶皮层和下侧顶叶上的一个神经网络就会激活。前额叶皮层是大脑的指挥中心,负责规划我们的行为,向机体要用到的各个部位下达指令。与此同时,它还会将同样的指令发送到顶叶上的某些区域,监控机体运动,预测运动会产生何种感觉。如果我们的经历与顶叶的预测不符(比如,我们向右转动方向盘,而汽车却向左行驶),大脑就会特别注意当前的情况。这样一来,我们就能更快地滤除内源性刺激,感知从外部输入的信号——那些我们没有预料到的感觉。

德国马尔堡大学精神病诊所的蒂洛·基 尔舍(Tilo Kircher)和美国佐治亚·昆内特 学院(Georgia Gwinnett College)的史蒂 文·M·普拉特克(Steven M. Platek)则发现了与自我参照性思维相关的脑区。核磁共振结果显示,受试者观看自己的照片时,扣带皮层、运动前区皮层、脑岛和躯体感觉皮层的活动会增强。而在观看他人照片时,不管他们是否认识照片上的人,这些脑区的活动要么根本没有变化,要么仅有轻微增强。

不仅如此,在德国精神病学与心理治疗协会 2008 年于柏林召开的年会上,瑞士苏黎世医科大学精神病学系的安妮特·B·布鲁赫 (Annette B. Brühl)曾报告说,哪怕受试者 仅仅是期望看见自己的脸,扣带皮层和脑岛 的活动也会增强。

情绪控制

大脑为什么会有这些机制来描述我们自 己——我们在哪儿、在做什么、自己是谁、 有什么感觉?简单来说,不仅是人类,很多生物都有基本水平的自我认知能力,这是生存所必需的。不能区分自身与外界的生物很难生存,因为这样就不能协调自身运动,对外界刺激作出反应,也无法判断因果关系(如 果发生X 事件,我就会有感觉 Y),而这种判断对于觅食和躲避危险至关重要。

对于像人类这样具有复杂社会属性的动物来说,自传体自我还有另一个好处 :为我们提供了掌控情绪的机会。从邻居家向我们 狂吠的小狗,到一个出其不意的拥抱,我们随时都可能受到很强的情绪性刺激。要想保持身心健康,我们就必须作出合理的反应—— 这或许涉及用更理性的想法代替下意识的情绪反应。只要把激烈的情绪反应纳入自我意识的范畴,我们就能缓和情绪产生的生理压力,比如心跳加快、血压升高、出汗和颤抖等。 2007 年,基于美国哥伦比亚大学凯 文·N·奥克斯纳(Kevin N. Ochsner)和 斯坦福大学詹姆斯·J·格罗斯(James J. Gross)的研究,我和同事开始探索认知重评(cognitive reappraisal,一种情绪调节策略)的神经基础。顾名思义,认知重评依赖于自我认识。正是通过这种策略,人们学会 了回想某种场景,然后以积极的方式重构场景。

我们的研究小组由瑞士苏黎世医科大学精神病学系、苏黎世大学和德国乌尔姆大学的科学家组成,整个实验分为两部分。在第一部分实验中,我们告诉 18 个健康受试者,当他们接受核磁共振仪扫描时,研究人员会向他们展示一些图片,有些会让人感到不愉快,有些的情绪特征则模凌两可(可能让人高兴,也可能不会)。当受试者对图片有所期待时,我们告诉他们不管图上有什么,他们都很安全,让他们尽量打消疑虑。

在第二部分实验中,我们让另外 16 名 受试者期待图片的出现,但没有以任何方式 引导他们去处理这种期待心理。结果,第一组受试者成功利用认知重评保持了镇静,他们的前额叶皮层活动强度明显上升,而杏仁核的活动有所减弱。显然,这些受试者促使 大脑利用决策能力,有效缓解了情绪反应。 而且在第二组受试者中,即使当他们不知道 会出现什么状况,这种情绪调节策略依然能发挥作用。

冥想可以增强注意力——目标更明确、 更专心、对时间的感知更准确,而这种能力似乎与认知重评有着相同的神经机制。最近的一项研究中,我们让受试者感知当前的情绪,或者进行自我思考。结果发现,如果一个人单纯地关注自身情绪状态,可以降低杏仁核的活动强度,起到镇静作用。 随着成像技术不断发展,大脑扫描装置将有可能在人们思考时提供实时反馈,从而有助于训练大脑,让人们变得更为专注。在不久的将来,科学家也许就能研究,这些反馈有没有可能帮助人们进行情绪的自我调节。

K 太太和 M 先生这样的病人有可能受益于上述研究。现在,科学家已经弄清楚,自我认知是大脑作用的产物。只要我们坚持自我反省,就能让自我形象真实反映自己。

请 登录 发表评论