生活在史前墨西哥南部的农民一定非常渴望奇迹出现。热带气候令肥沃的山谷成为耕种的理想之地。虽然海拔接近2,000米,但长达6个月的季风季节仍然用丰沛的雨水哺育了大量的农作物。得天独厚的自然条件,让这个地区成了新大陆农业的摇篮和玉米的诞生地。然而,这些早期的农学家们也面临着一大难题:另外的6个月中,老天爷又太吝惜雨水。如果全年都有充足的水,他们手工耕种的农田每年能收获两季到三季。但是,这些农民怎样才能获得更多的水呢?

他们没有坐等神迹降临,而是用人类的智慧创造了一个奇迹:建造用来储存和输送水的大型工程。从初期雏形开始(鲜有遗迹留存),逐渐进步,直至规模蔚为壮观。比如位于特瓦坎山谷(Tehuacán Valley)的普龙水坝(Purrón Dam),公元前750年前后破土动工,建成后长400米、宽100米、高接近25米。工匠们手工运输泥土,一次只能运输几千克,共运输了约264万立方米。直到18世纪,这座水坝可能还是美洲最大的蓄水建筑。欧洲人15世纪末才踏上这片新大陆,而早在他们到来的2,000多年前,古代工程师们就开始在水坝附近修建水渠(canal)和引水渠(aqueduct)了,工程总长达数千千米。他们让山泉和溪流中的水通过水渠周围的排水支线,沿着陡坡流下山来。其他一些睿智的发明,能够在建筑物和广场上收集雨水。实际上,史前墨西哥南部的人们开发利用了周围环境中几乎所有的水资源。

许多主要的集水和灌溉设施保持着极好的状态,持续工作了1,500年到将近3,000年之久——这证明了古代墨西哥人一流的设计和建筑能力。不论从哪种标准来看,这些成就都不同凡响,特别值得一提的是,当年的建造者没有金属工具、没有轮式运输工具、也没有拉车的牲畜。即便是最古老的工程遗迹,也显示出卓越的技术创新水平,而且暗示当时的管理方式已经非常成熟,足以维护如此庞大的基础设施。人们在墨西哥的许多地方都曾发现过史前的水管理系统,进一步研究其中两项工程——特瓦坎山谷广泛分布的水渠和瓦哈卡山谷(Oaxaca Valley)梦幻般的梯田(terrace)灌溉网络,将展示出古代水利工程师的创造力。

对这两个地点的现代研究,始于20世纪60年代末和70年代初,当时考古界的两位传奇人物主持了主要研究活动:理查德·S·麦克尼什(Richard S. MacNeish,人们往往亲切地叫他“斯考蒂”)研究了特瓦坎山谷,而肯特·V·弗兰纳里(Kent V. Flannery)则在瓦哈卡山谷考察。本文作者之一尼利当时是一名年轻的研究生,有幸参加了这两处的研究工作。水管理系统并不是这两次调查研究的重点,尽管这些系统意义非凡,但从最初的评估之后,长时间以来都没有得到足够的重视。然而,尼利对史前水管理系统仍然热情不减,20世纪80年代末,他邀请了一位地质学家,也就是本文的另一位作者卡朗,更彻底地研究这些水利系统。正如读者即将看到的,我们的研究成果会让你大吃一惊。

水渠、引水渠和石蛇

事实证明,墨西哥南部特瓦坎山谷的水渠网络是目前已知的、新大陆最大的史前水管理系统。这些水渠的总长度超过1,200千米,为330平方千米的农田提供水源,灌溉面积差不多有加沙地带(Gaza Strip)那么大——这可是2,500年前建造的工程。灌溉者在土壤上挖掘沟渠、修建水渠,可能还在水渠两侧修建了小型堤坝。每条水渠都从山顶水源处把水输送到低处的土地里,水路通常蜿蜒曲折,以保持在两度、甚至两度以下的平缓坡度。

大多数灌溉用水来自大型山泉。泉水中富含溶解的矿物质,特别是方解石(calcite,碳酸钙的一种形式)。这些矿物会形成一层防水的内壳层,暂时保护水渠,但最终会威胁到水渠的长久存在。当泉水流过水渠,蒸发作用以及压力和温度的变化导致矿物浓度变大,于是泉水中的矿物质形成结晶,在水渠内表面覆盖上一层薄薄的矿物层。1升水析出的矿物质微不足道,但是每天流经主水渠的水量可能超过50万升。一层层矿物硬化形成石质壳层,这样的壳层被称作钙华(calcareous travertine),与溶洞中的大多数钟乳石(stalactite)和石笋(stalagmite)差不多。这些壳层平均每年积聚1厘米厚,1个世纪下来就能沉淀1米。

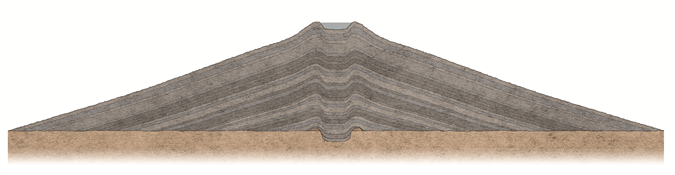

沉积作用如此严重,以致钙华开始填满水渠。不过水仍然会继续流淌,因为钙华不仅沉积在水渠底部,在水流过的任何地方都会沉积。因此,水渠的侧壁也抬高了,形成了堤坝。即使水面已经高出地面,堤坝仍然可以把水流限制在河道中。偶尔水会漫出河道,在离原始水渠很远的地方留下沉积的矿物层。通过这种方式,以前土地上很小的河道会变成高5米、底部宽30米的山脊,水渠在山脊的顶部流淌(见下页插图,译注:这与我国黄河部分流段形成“地上河”的过程相似,只不过抬高黄河河床的主要是河水从上游带来的泥沙)。也许通过定期维护,就能让水渠保持它的U形横截面,继续发挥作用。

有鉴于这些“石化”水渠的石质属性和蜿蜒延伸的形态,阿兹特克人(Aztec)把它们称作“特科阿特”(tecoatl),也就是“石蛇”。上千米长的特科阿特确实改变了地形,影响到道路的汇集、城市与村镇的规划,从史前到西班牙殖民时期,一直持续到今天。

在无法兴建水渠的地方(比如需要越过特别陡峭的斜坡),灌溉者设计出了地上通道——引水渠。阿兹特克人用未经修整的石块和致密的泥土小心翼翼地修建起这些引水渠,虽然比大约同时期兴建的、最大的古罗马引水渠简陋一些,但毫无疑问,它们也是有效的建筑结构。

里约西圭拉峡谷(Rio Xiquila Canyon)是个很有趣的例子。这个遗址有两条引水渠,都比水渠高,但高度有所不同;它们都是1米宽;虽然峡谷围壁不规则,但两条引水渠的坡度相近。已知类型和年代的陶器碎片揭示了这些建筑的年代。较低的引水渠有1千米长,建造于公元400年前后,位于河面之上4米~12米。这部分水渠在洪水和山崩面前显得极其脆弱,公元700年前后就废弃了。较高的那条引水渠大致就在这个时候开工兴建,它高出河面20米~22米,长度超过6千米,至少工作到1540年。引水渠运输的河水比较干净,不会产生石化壳层。

那些石化的水渠记录了一段难以磨灭的历史,展示出水渠的使用及运作环境。钙华层中蕴藏着丰富的水生藻类(包括硅藻)、苔藓和大型沼泽植物的遗迹,这些生物在水渠里,或者沿着水渠繁衍生息。由于它们对环境变化非常敏感,因此我们可以重建水体的化学成分、营养负载、水流速度和清澈度。钙华中还保存了附近农田中作物的花粉,说明水渠曾经灌溉过玉米、胡椒和西红柿。现在种植的苋菜(amaranth),很可能古代也有——在当时农田的边缘存在着种植或野生的苋菜。香蒲(cattail)沿着水渠旺盛地生长着,也许就像今天一样,并不是人工栽种的,古代农民可能只是收集这些有用的植物,作为食物、布料和箭杆。

水渠创造出人造的水生环境,与周围少雨的环境截然不同,因此我们可以肯定,在钙华中留下遗迹的大多数水生植物生存的年代和水渠使用的时代应该完全一致。保存下来的生物物质给我们提供了一个重要的契机:我们可以利用放射性碳测年法,以活体生物的碳化学组分为基础,直接测量水渠的年代。一般来说,古代水系的年代只能用附近的居住地点和古代器物来推断,因此得出的年代含糊不清,因为人们通常很难确定这些年代“指示剂”是否出自同一个时代。放射性碳分析解决了这个问题,证明其中一些水渠始建于遥远的公元前800年,修建工作一直持续到16世纪早期。

灌溉梯田

在特瓦坎山谷东南约170千米的地方,瓦哈卡山谷最南端的群山之中,一个非比寻常的考古地点证明了墨西哥史前水利工程师的独创性和适应力。从公元前500年左右到公元1350年,至少18个世纪里,灌溉系统一直支持着伊尔维埃尔阿瓜的农业发展。一些与众不同的大型常年泉(perennial spring)提供了灌溉用水。伊尔维埃尔阿瓜在西班牙语中是“水沸腾”的意思,其实那里的水并不热。泉水被天然碳酸化了,与支撑着法国南部著名瓶装水工业的地下水相似(译注:这里是指法国南部小镇出产的Perrier矿泉水,同样来自碳酸饱和,冒着泡却非常清凉的天然水源,而且Perrier在英国也有个“沸腾之水”的美称)。天然碳酸水里溶解了大量的二氧化碳气,气体来自岩浆和变质(metamorphosis)的石灰岩(limestone),或者来自其他一些复杂的过程。在深深的地下,水承受着很大的压力,迫使气体溶解在水中,这个过程就好像密封容器给碳酸饮料加压一样。

在伊尔维埃尔阿瓜,岩石的裂缝提供了逃逸的通道,使地下水能够迅速冲出地表。当水冒出地表,压力突然释放,就好像我们打开了一瓶剧烈摇晃过的汽水的瓶盖:水自然地冒着气泡,释放的气泡制造出一些小型的间歇泉,泉水就好像开锅了似的不停翻滚。同时,溶解的二氧化碳也让地下水变酸,酸性如此强烈,以致泉水溶解了大量的石灰岩岩床。如同在特瓦坎山谷出现的钙华那样,石灰岩也由方解石构成,所以这里的泉水也富含溶解的钙和重碳酸盐。因此,伊尔维埃尔阿瓜地区的水沉积钙华层同特瓦坎山谷一样,保存了考古记录。

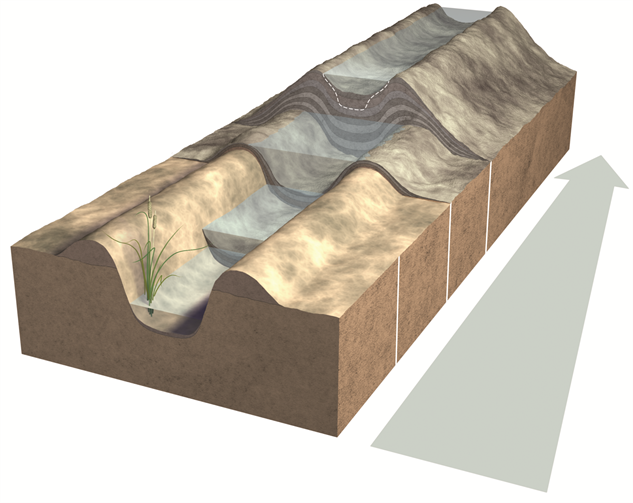

一个冷水沸腾的地方一定激发了那个地区早期居民的好奇心。他们发现,在降雨不足的那几个月中,可以利用泉水灌溉农田。可是,正好位于泉下的陡峭斜坡缺乏天然的土壤覆盖层,于是,当时的农民手工运送了500万立方米的土壤,在那里建造出面积将近两平方千米的梯田。显然,他们精心选择过土壤,甚至有可能用筛子筛过土壤,使土壤具有一致、多孔的结构,促进了排水。他们先用干燥的石头砌墙,在光秃秃的斜坡上,小心地留出墙与墙之间的空间。然后把泥土填满每堵石墙的上坡面,使土壤高度和墙的顶端齐平,由此建造起一条条狭窄的梯田。农民们又在每条石墙顶上建造了一条小小的“墙上水渠”,他们建造和维护的这种水渠总长超过6.5千米。

大型水渠直接从泉眼处沿山坡向下延伸,墙上水渠和缓的倾斜度,使水得以从较大的供水水渠中分流到墙上水渠里。其余的小型水渠与墙上水渠的末端相接,把水运送到斜坡更下方的梯田,或让水返回供水水渠。墙上水渠的底部,每隔几米就有一个浅浅的圆形小臼,或者称普希图(pocito),当水流过时,就会填满这些凹陷(在70页的艺术图上可以清楚地看到梯田上的墙上水渠和小臼)。农民们只要拿个小容器在普希图里舀水,就可以手工灌溉水渠两侧梯田中的农作物。在这个地区,这种手工浇水的方式一直沿用至今。

深入研究这些梯田和水渠,我们就能看出卓越的设计。规整的石墙分割梯田,并限制了梯田的宽度,也限制了建造梯田所需的土壤量,同时,墙上水渠与普希图小臼的邻近间隔,使浇灌变得更加方便。即使是在最陡峭的斜坡,石墙高度达到2.4米,梯田的宽度也能保持相对固定。大多数梯田有2.4米~3米宽,相当于身高1.4米~1.7米的人舒展手臂时,手臂延伸范围的两倍,根据骨骼遗迹研究发现,古代农民的身高范围刚好与此相符。每个梯田围墙底部小小的“出水口”(weep hole)增强了排水功能,保持土壤的湿度。由于水中富含矿物成分,所以手工浇水和正确地为土壤排水显得举足轻重。如果水量过多或排水不当,矿物质很快就会在土壤中积聚起来,堵塞土壤的孔隙,使土壤板结成块,用手很难翻整,也会阻碍植物根系的生长。

在整个水渠网络里,水流不断改变着行程,确保水只供应给特定的时间内需要水的那些墙上水渠。这样一来,单独一条墙上水渠流过的水就不足以让它演变成大石蛇。实际上,这些水渠上覆盖的钙华相对较薄,保存了许多建造细节。特别有意思的是,这里的水渠没有水闸或缺口,不会使大量的水顺着水渠直接灌入梯田。如果采用这种大水灌溉的方式,即人们所知的漫灌(flooding),也许只需几次,就会造成梯田表面板结,或被钙华浸渍。这些农民选择了非常高效的手工浇水方法,在减少土壤中的矿物积聚的同时,还最大限度地节约了维持梯田中庄稼生长所需的水量,由此也增加了能够灌溉的农田总面积。

基本上,人们只需要在旱季里浇水。其他时候,雨水会来帮忙灌溉,还能从多孔的土壤中冲刷带走积聚的矿物。梯田土壤中的有机物分解加强了这个过程。人们定期把这些有机物(除了没有收割的作物秸杆外,还包括粪便和其他生活废物)与土壤混合,补充土地的肥力。

我们还找到了利用家庭废物改善土壤的证据:不同时期的陶器碎片按照时间的顺序,从底部到顶部,依次躺在梯田的土壤里。可以用放射性碳技术直接测定陶制容器年代,一旦某种类型特殊的容器在年代已经确定的地点出土,那么对其他类似的容器而言,我们就可以通过它们的形状样式、陶器的成分和表面的颜色图案等,间接推断它们的年代。伊尔维埃尔阿瓜的陶器不仅提供了古人进行废物处理的记录(其实这种处理方式现在仍在继续),还具有出人意料的考古学价值——它们可以用来确定哪些类型的容器是日常器皿(它们最容易损坏)。通过这个方法,我们发现,在农田中工作的人们处理的垃圾,包括家庭日用陶器和精美的陶瓷餐具,而更加精美的器皿往往出现在这个地区的小寺庙中。

技术传奇

这样先进的大型灌溉技术似乎是从石头里蹦出来的,它的技术根源起初让人一头雾水。不过,这种看似缺乏先驱技术的现象极有可能是由于考古记录的空白造成的。1993年,我们发现了一口水井,这可能是新大陆最早的水井。这项发现表明,同先前的认识相比,水管理系统可能拥有一个虽然粗陋,但是更加久远的起源。水井挖掘于大约1万年前,深5米、直径10米,可能持续使用了2,000年。这些数据是以过去的地平面为基准的,后来这口水井被岁月埋入地下。水井位于现在特瓦坎山谷里的圣马科斯尼古斯特拉(San Marcos Necoxtla)村,它的历史可能比新大陆的农耕历史更久远。虽然这口水井不大可能用于灌溉,但它的确表明,这个地区早就开始进行水管理了。

从水井开凿的时期,到距今3,000年前第一条水渠出现为止,我们并没有发现任何兴建水利设施的例子。也许这个时期兴建了一些小型水井、从溪流中分流的临时性河堰,或其他一些简单的供水设施。最早期的耕作可能也需要使用水渠运水或进行小规模的灌溉,只是那时的水渠也许没有保存下来,或者还没有被发现。

不过,这里还有很多谜题有待解决。墨西哥早期的水利工程师如何设计数千米长的水渠线路,让它穿越极不规则的地形,仍然保持倾角不超过两度?即使是今天,如果没有复杂的测量仪器,似乎也不可能完成类似的工程。虽然墨西哥的工程师们也可能像古埃及人那样,使用水平仪和校准杆来观测远距离目标,但是我们还没有直接证据证明他们曾经使用这些简单实用的工具和方法。

有关他们如何设计水渠系统的问题,我们能提供一部分答案。在特瓦坎山谷一个偏僻的地方,一条由小小的鹅卵石排成的线从一条石蛇的大转弯处延伸出来。这条线沿着石蛇凹槽一侧的脊坡上蜿蜒而下,接着爬上另一侧稍高一点的位置,恰好高于一个没有修建水渠的小山谷。看来,鹅卵石线可能是准备修建水渠的“蓝图”。为了让水能够到达凹槽的另一侧,现有的石蛇必须至少再建高1米,才能开凿新的支流水渠,让蓝图得以实现。如果建造者任由钙华增长来提高水位,这个目标要一个世纪才能完成。到那时,农民们的后代就能扩大系统灌溉的范围了。

这些水利项目是由少数使用者自发建造和控制的,还是由集权统制者统一修建和管理的,这是另一个令考古学家着迷的问题。上世纪50年代,著名历史学家卡尔·A·威特福格尔(Karl A. Wittfogel)提出了一个假说:对水资源的大规模利用和分配是世界范围内文明兴盛的决定性步骤。根据这个原理,只有“水利社会”(hydraulic society)具备复杂文化的特征,比如持续性的农业、经济的多元化、档案保存和等级制管理。可靠的水资源为水利社会进入文明阶段提供了动机和实现飞跃的能力。然而,反过来也是可能的:建造和维护大范围的水管理基础设施,可能需要具备一个组织良好的政权。其他研究者对这种主张不以为然,他们指出,松散组织的小型社会政治实体也能建设和运转至少是中等规模的水管理系统,他们也许可以和类似的邻近组织携手合作,没必要形成中央集权。

这些主张都有各自的根据。例如,特瓦坎山谷的现代灌溉是由“sociedades de agua”进行管理的,这些所谓的水利社区(water society)不是由政府直接管辖的,而是由居民自发管理的,他们遵循自己祖先的本土传统。即使今天,这些令人垂涎的水权(water right)也经常通过遗产形式转让,这种形式可以追溯到前殖民地时期的阿兹特克法律和一些早期的西班牙文件上。每一个小社区都管辖着大型水渠系统的一部分,有责任合理地使用和维护,而整体管理则通过不同合作社区中,大多数社区的意见来体现。因此,这个系统的运作既是局部的,也是整体的。

有关古代社会怎样建造和管理水利设施的争论还将继续下去。毋庸置疑的是,墨西哥南部这套水利系统是一个技术奇迹,就算对全世界的史前建造者来说,它也算得上一项巅峰之作。

请 登录 发表评论