驱逐偏头痛

撰文 戴维·W·道迪克(David W. Dodick)

J·杰·加格斯(J. Jay Gargus)

翻译 栾兴华

全球超过3亿人患偏头痛,该病主要特点是剧烈的脉动性头痛。对于从未患过偏头痛的人来说,高空病(由于高空中空气稀薄,导致人体血液及组织缺氧所产生的生理反应,如头痛、乏力、心悸、鼻出血、恶心)或许能让他们体验偏头痛患者的痛苦:恶心、光敏感、灼痛、局部头痛(bed-confining headache)。1979年,美国女作家琼·狄迪恩(Joan Didion)曾在文集《白色相簿》(The White Album)的《床上》(In Bed)一章里写道:“偏头痛患者自己可能都弄不清楚,在死亡与忍受偏头痛之间,哪一个是更好的选择。”

据记载,早在7,000年前,就有人患偏头痛。但时至今日,人们对这一疾病的发病机制仍然知之甚少,医生也没能找到有效的治疗方法。实际上,许多偏头痛患者都选择了忍受痛苦,而不是求助医生,因为他们认为,即便去了医院,医生们也未必能减轻他们的痛苦,而且不少医生的态度很不友好。狄迪恩的《床上》大约写于30年前,这么多年来,医生对偏头痛的看法一直没有改变:“我没有脑肿瘤、眼疲劳或高血压,什么病都没有。我只有偏头痛,而这不过是想象出来的疾病。”

尽管如此,人们还是给予了偏头痛极大的关注。这部分归因于世界卫生组织(WHO)发起的一项流行病学调查。研究人员在调查中发现,偏头痛极为常见,并严重损害人体健康。另一项调查则显示,因为偏头痛,美国政府每年要在失业补助、残疾救济和卫生保健方面花费170亿美元。然而,人们对偏头痛的兴趣更多来自于遗传学、大脑影像学和分子生物学领域的新发现。虽然这些发现各不相同,但把它们汇聚到一起,科学家就可能找到引发偏头痛的根本原因,为攻克这一疾病奠定坚实的基础。

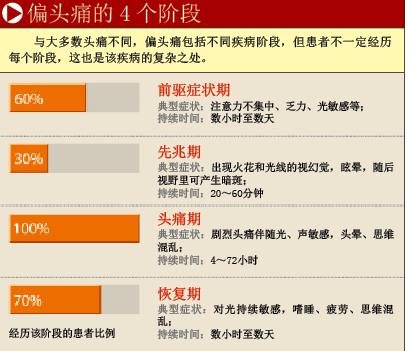

两种假说

要认识偏头痛,得从该病变化多端的症状开始。在不同患者间,偏头痛的发作频率、持续时间、对病痛的感受和诱发因素都有很大差别。平均来看,偏头痛患者每月有1~2天的发病时间,但10%的患者每周会发作一次,20%的患者每月发作2~3天,另外14%的患者每月有一半的时间都要忍受偏头痛。偏头痛患者的脑袋通常只有一侧会痛,但也有例外。医生们经过长期观察,发现偏头痛可由多种因素诱发:饮酒、脱水、高强度体力活动、月经、情绪紧张、天气变化、季节转换、敏感反应、睡眠不足、饥饿、高原反应和荧光照射等。无论年龄、性别如何,都有可能发病,不过2/3的患者都是15~55岁之间的女性。

医生们也提出过偏头痛可能的发病机制。古希腊医生伽林(Galen)认为,人们患偏头痛的原因可能是,一些水蒸气从肝脏蹿到了头部。当时,他把偏头痛描述为“hemicrania”,意为大脑一侧的疼痛性疾病,这与我们今天的定义其实是一致的。随着时间的推移,偏头痛的英文名字不断演化:从最初的“hemicrania”到“megrim”,再到现在的“migraine”。

17世纪,又有人提出偏头痛成因的“血管假说”:脑血管的舒张和牵拉激活了痛感信号通路,从而产生偏头痛。相对于“水蒸气假说”,“血管假说”似乎更合理,因为它建立在多个医生的临床观察和推理的基础上。美国纽约基督教医院的哈罗尔德·G·沃尔夫(Harold G. Wolff)还认为,如果一根脑血管收缩,使血流量降低,也会引起偏头痛。

直到上世纪80年代,仍有很多人坚持“血管假说”。大脑扫描技术的出现,改变了人们的旧有观念。研究人员发现,偏头痛发作并非因为大脑血流量降低,而是升高——相当于平时的3倍。但在头痛过程中,血流量并未升高,血液循环也没有出现异常。这一发现不但改变了人们对血液循环的认识,也动摇了偏头痛的经典发病理论。现在,科学家普遍认为,偏头痛是一种神经疾病,根源很可能是神经系统中最古老的部分——脑干出现了异常。

偏头痛的先兆

这种新的观点来自两方面研究:疾病先兆期(aura,20%的患者头痛前会出现先兆)和疼痛。在西方,“aura”一词已沿用了2,000年之久,用以描述癫痫发作前病人产生的幻觉;大约在100年前,人们开始用“aura”描述偏头痛的发作(偏头痛患者常患有癫痫,反之亦然。其中的生理机制尚不清楚)。偏头痛最常见的先兆表现为视幻觉,如视野突然出现光亮、火花、闪光、闪电或几何图形,随后又出现与光亮图像形状一致的暗斑。有些患者还表现为半身刺痛或无力(或两者皆有),甚至言语障碍。先兆症状一般出现在头痛之前,但有时也会贯穿整个头痛的过程。

先兆症状源于皮质扩散抑制(cortical spreading depression)。剧烈活动的神经细胞会过度兴奋,产生脑电波,在大脑皮层上的大部分区域传播,尤其是在控制视觉的区域。过度兴奋期结束后,神经细胞会产生另一种传播范围广、持续时间长的脑电波,反过来抑制神经细胞的活动。在抑制期,神经元活动处于暂停状态,不能被激活。

神经细胞的活动状态由钠、钾、钙离子控制,当它们通过特有通道进出细胞时,神经细胞的状态就会发生改变。正常情况下,细胞内的钾离子浓度高于钠、钙离子,不过,一旦受到刺激,细胞外的钠、钙离子就会涌进神经细胞,改变细胞的带电状态,促使神经细胞放电并释放神经递质。这个过程只会持续很短时间,此后细胞的带电状态又会发生变化:钾离子大量外流,钠、钙离子通道关闭,神经细胞恢复到正常状态。不过,如果神经元受到长时间的强烈刺激,恢复到正常状态的时间就会延长。

兴奋期过后,神经细胞就进入以皮质扩散抑制为特征的抑制期——这一现象可以解释,在偏头痛发生前后,大脑血流量为什么会出现变化。当神经细胞开始兴奋、放电时,需要大量能量,而血液是能量载体,流量必须升高才能给大脑内的神经细胞提供充足的能量。但在抑制期,神经细胞并不需要太多的能量,血液量因此降低。

其他研究同样证实,偏头痛的先兆症状由皮质扩散抑制导致。科学家通过影像记录发现,在时间上,神经细胞活动状态的变化与先兆症状的出现非常吻合。神经细胞发放的电波以每分钟2~3毫米的速度穿过大脑皮层,而先兆期的视幻觉也是以同样的速度穿过皮层区域。除了视幻觉,先兆期还会出现其他幻觉,这就意味着,神经电波可能像暴风雨一样掠过大脑皮层的其他区域。至于视幻觉之后出现在视野里的暗斑,可能是视觉皮层区神经元在兴奋期后,又进入抑制期所致。

为什么皮质扩散抑制会出现于一些偏头痛患者中?遗传学研究提供了一种解释。与糖尿病、癌症、自闭症、高血压等疾病一样,几乎所有偏头痛病例都是复杂的多元性疾病,而且具有家族遗传性。同卵双胞胎同时患偏头痛的几率远高于异卵双胞胎,进一步说明偏头痛具有遗传性。不过,单基因突变并不会导致偏头痛,而携带多个基因突变的个体的患病率明显比较高,说明每个突变基因在发病过程中均起了一定作用。另外,同卵双胞胎之间患偏头痛的几率也有不同,这暗示偏头痛也可能与非遗传因素有关。

虽然科学家尚未弄清楚,是哪些基因提高了人们患偏头痛及先兆症状的几率,但在研究家族性偏瘫性偏头痛(familial hemiplegic migraine,偏头痛的一种罕见类型)患者时,他们发现,细胞膜上离子通道的异常可能是引起偏头痛和先兆症状的重要原因。更重要的是,他们还发现了3个携带着不良突变的基因,每个突变都足以引发偏头痛。让科学家吃惊的是,这3个基因恰好负责编码离子通道,因为不良突变的存在,离子通道的性质发生改变,提高了神经细胞的兴奋程度。这一系列发现强烈暗示:偏头痛是一种离子通道疾病,和心律失常、癫痫等疾病一样,由细胞的离子转运系统紊乱导致。

离子转运系统紊乱是否诱发先兆症状的唯一因素?普通偏头痛患者是否也携带了家族性偏瘫性偏头痛患者的3种基因突变?对于这些问题,尽管还没有确切答案,但上述遗传学发现仍让科学家感到兴奋,因为这至少证明,皮质扩散抑制与离子通道紊乱之间存在某种联系,为研制新型药物提供了重要线索。

痛感来源

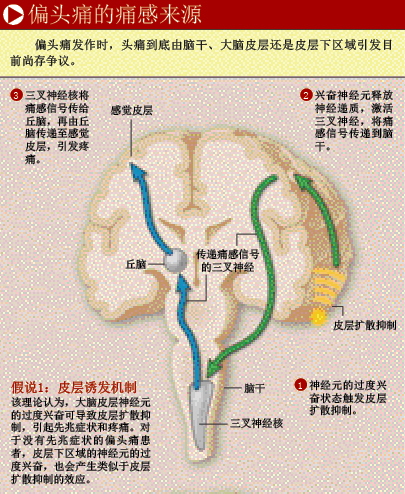

科学家也在追踪偏头痛的痛感来源。对于偏头痛患者来说,无论有没有先兆症状,都会被难以忍受的头痛折磨。实际上,这种痛感的直接来源很明显。大脑中,大部分区域都不能记录或传递疼痛信号,但三叉神经(trigeminal nerve)网络可以。脑脊膜(meninges,即包绕大脑的膜)和膜内血管发出痛感信号后,三叉神经系统先后将信号传递至脑干中的三叉神经核和丘脑,再由丘脑把信号传递给感觉皮层(除了痛感,这个区域和我们的多种感觉都有关)。不过,是什么因素激活了三叉神经网络还不能确定,目前有两种重要假说。

部分学者认为,皮质扩散抑制直接刺激三叉神经,兴奋神经元发放的电波传过大脑皮层时,就会引起神经递质的释放:谷氨酸、一氧化氮以及各种离子。随后,这些化学物质诱使三叉神经传递痛感信号。科学家在动物试验中也证实了这一点。

这种激活方式可以解释,为什么有些患者没有先兆症状:出现皮质扩散抑制的区域的活动,在偏头痛产生之前可能不会导致外在症状,或者在某些病例中,扩散抑制发生于大脑皮层下的区域,直接刺激三叉神经。这种情况下,不论患者有没有先兆症状,他们体内的基本生理过程是一致的。对于上述假说,科学家找到了一个有力证据:他们在动物试验中,在动物大脑皮层下的区域诱发了皮质扩散抑制。

在有先兆症状的偏头痛患者中,大脑血流量的变化反映了他们的神经元处于兴奋期还是抑制期。而在没有先兆症状的偏头痛患者中,大脑血流量也有类似变化(先是大幅升高,然后恢复正常或略有降低)。这一发现说明,皮质扩散抑制很可能是引起偏头痛的重要机制,但仅在部分患者中引起了先兆症状,更多的患者只有乏力、注意力不集中等不明显的症状。

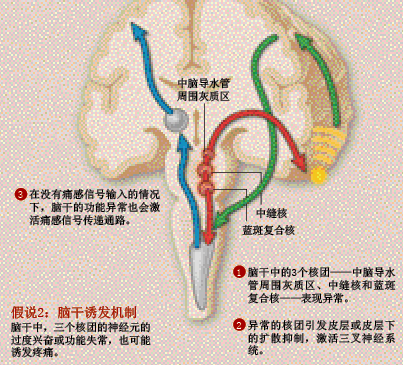

然而,其他科学家认为,偏头痛发作时的痛感根源不在皮层,也与皮层下的扩散抑制无关。问题出在脑干——大脑的信息中转总站。正常情况下,脑干调控着人们的多种生理活动:警觉、对光和噪音的感知、大脑内的血液流动、呼吸、睡眠周期、心血管功能、痛感等。应用正电子发射断层扫描术(Positronemission tomography),科学家对脑干进行扫描时发现,偏头痛发作期间,脑干中的蓝斑复合核(locus coeruleus)、中缝核(raphe nucleus)和中脑导水管周围灰质区(periaqueductal gray)表现得非常活跃。而这3个核团的异常活动,可以通过两种方式激活三叉神经系统,产生疼痛。

正常情况下,核团抑制三叉神经元的活动,阻止它们放电。但当核团异常,抑制能力削弱时,即便脑脊膜没有发出痛感信号,三叉神经元也可能会放电,并向感觉皮层传递痛感信号。另外,核团也可能引起扩散抑制。

科学家注意到,如果要在脑干中选择一个区域,产生偏头痛的各种症状,上述3个核团肯定是最佳候选。在它们的各种功能中,最重要的是调控感觉信息的传递,如光、噪音、气味和痛感。核团功能一旦出现异常,偏头痛患者就会对光、声和气味非常敏感。

人们的行为和情感状态对神经活动也具有调节作用,是潜在的偏头痛的诱发因素。脑干上的3个核团只接收两个皮层区域发出的信号:边缘系统和旁边缘系统,这两个区域负责调控人们的觉醒状态、注意力和情绪。通过与脑干的联系,边缘系统可以影响其他皮层区域的功能,这就是精神紧张可以诱发偏头痛、头痛状况会随情绪波动以及偏头痛与抑郁、焦虑症相关的原因。值得注意的是,抑郁、焦虑症病人患上偏头痛的几率,要远高于普通人。

脑干上核团神经元对感觉信息自发的调节行为,取决于神经元上的离子通道能否正常运行,以及其他脑区的神经元能否正常释放去甲肾上腺素、5-羟色胺等神经递质。但偏头痛发作时,这种传统的神经信号传递机制被打乱:试验中,科学家在秀丽隐杆线虫(Caenorhabditis elegans,一种专用于研究的模式生物)体内,发现了两个控制5-羟色胺释放的重要基因,它们与家族性偏瘫性偏头痛患者体内的两个突变基因非常相似。这一发现说明,编码离子通道的基因发生突变,可能致使离子通道所在脑干核团功能异常,引起连锁反应,导致大脑皮层的某些区域过度兴奋。

大家可能会问,偏头痛发作时的疼痛到底是由过度兴奋的皮层神经元引起(过度兴奋的神经元会引起皮层扩散抑制,激活三叉神经系统中的痛感纤维,最终导致头痛),还是由脑干部分区域的功能异常导致(直接表现为,三叉神经元自动活化或异常的核团引起皮层扩散抑制,或两种机制同时作用)?大多数科学家倾向于第二种假说,因为脑干是多种行为和情感体验的中枢控制区域,这可以很好的解释偏头痛症状的多样性。

治疗偏头痛

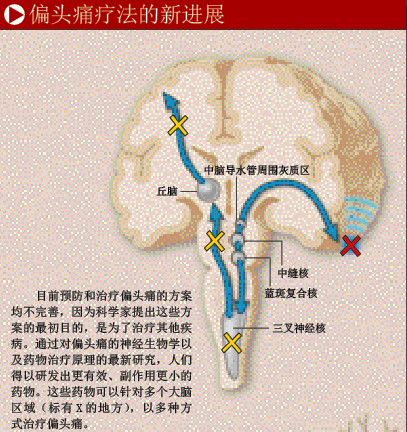

目前,防治偏头痛的药物很少,医生让偏头痛患者服用的药物,最初都是为治疗高血压、抑郁症、癫痫等疾病而研发的。这些不是专门治疗偏头痛的药物,只对50%的患者有效,而且会带来一系列副作用。

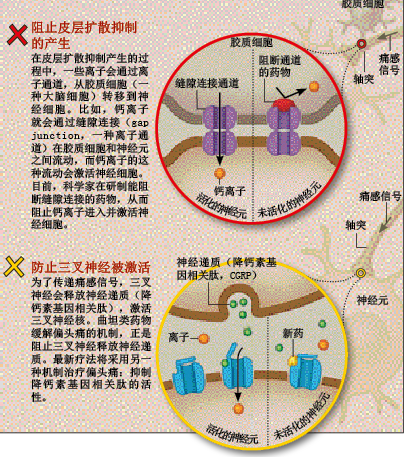

在对高血压、癫痫和抑郁症药物的研究中,科学家发现,这些药物有个共同点——都会阻止皮层扩散抑制的发生。由于它们可以预防先兆性或非先兆性偏头痛,这间接说明,的确是皮层扩散抑制诱发了偏头痛。科学家已在研制针对皮层扩散抑制的新药(作用机制是阻止一种离子通道的开放,避免钙离子在不同脑细胞间进出),目前正在先兆性和非先兆性偏头痛患者中进行实验。

人们对偏头痛的治疗性药物同样持怀疑态度。曲坦类药物(Triptans)可使全身血管收缩,因而这类药物的使用受到严格限制。当初,科学家研制这类药物时,是建立在血管扩张导致疼痛的错误认识上,因而认为使血管收缩就可以缓解头痛。

但在今天看来,曲坦类药物可以通过另一种方式治疗偏头痛:抑制三叉神经释放神经递质(降钙素基因相关肽,calcitonin gene–related peptide),阻止它向三叉神经核传递痛感信号,从而切断三叉神经与脑干中痛感信号传递网络的联系,达到缓解疼痛的目的。

偏头痛机制的阐明为药物研发开辟了新的道路,个别阻断致痛性神经递质的药物已进入临床试验。此外,科学家还针对三叉神经释放的其他神经递质(如谷氨酸和一氧化氮)设计药物,以阻断三叉神经与脑干中三叉神经核的联系。这些药物将专门针对偏头痛发作期间的异常神经元起作用,不会有收缩血管的副作用。

科学家还试图通过非药物手段治疗偏头痛。一种手提式仪器能产生磁刺激短脉冲,研究人员正在用它对先兆性和非先兆性偏头痛患者进行试验性治疗。该仪器采用了经颅磁刺激技术(transcranial magnetic stimulation,通过颅外放置的电磁刺激器,诱导大脑皮层产生感应电流,直接刺激特定的皮层神经元),可以阻止皮层扩散抑制,并防止疼痛产生。

对于偏头痛患者来说,科学家在发病机制研究领域的新突破,不仅可能将他们从痛苦中解救出来,更是改变了大多数人对于偏头痛的认识和态度。医生们必须承认这个事实:偏头痛不是“想象中的疾病”,而是一种复杂的神经疾病,会对患者健康产生严重影响。

请 登录 发表评论