保罗·C·塞雷诺是美国芝加哥大学的古生物学家。他曾带领团队考察过5个大陆,发现了20多个恐龙新种。他也是“探索项目”的共同创始人,这是一个面向城市青少年的科学拓展组织。

苏红图恐龙群

内蒙古戈壁沙漠上的一次探险,发现了一处有9 000万年历史的墓地,里面有十几具形似鸵鸟的恐龙化石。

该处的证据证实了一个独特和罕见的结论:这些恐龙是同时死亡的,而不是千百年间陆续埋在那儿的。

通过研究这处遗址,研究者认识了恐龙社会的结构,它们互相影响的方式,以及成年和幼年恐龙之间的劳动分工。

在对中国戈壁沙漠的科学考查中,一群化石猎人发掘出一个死亡现场,这为揭示恐龙的生活状态提供了新的线索。

恐龙的死亡陷阱

撰文 保罗·C·塞雷诺(Paul C. Sereno)

翻译 李昂

“又是一具带完整头骨的骨架!”我朝正在采掘场埋头发掘其他骨架的队友们喊。在做古生物研究的这么些年里,我还从没见过任何像这样的东西呢。我们这支由化石猎人组成的队伍,在中国内蒙古戈壁沙漠(Gobi desert)里勘查了短短15天,就发现了一处名副其实的墓地,那里埋藏着完整化石。

接下来的几周里,我们在这里用凿子、镐头和推土机挖出十几具某种形似鸵鸟的恐龙标本,它们成为恐龙世界中最有名的一种。但是很快,故事就变得复杂起来,远非找到多少具未经扰动、保存完整的骨骼化石这么简单。这一群个体将揭示这些恐龙之间如何相互影响,它们的社会怎样构成,以及它们过早惨死时周边的环境状况。那时,我们才刚刚开始发掘这个有着9 000万年历史的谋杀案的最初一批线索。我完全没有料到,这一次发掘会使此地成为我遇到过的单种恐龙最多的地点。

戈壁的诱惑

自上世纪20年代以来,不同国家的多支队伍都曾深入戈壁沙漠进行过古生物学科考活动。

提到在戈壁中发现恐龙,美国人总是会想起罗伊·查普曼·安德鲁(Roy Chapman Andrews),他在纽约的美国自然历史博物馆工作时,曾领导了一次成就非凡的探险活动。20世纪20年代,安德鲁冒险进入了外蒙古的沙漠地区,带回了已知的第一批恐龙蛋和神奇的具有镰刀型爪子的速龙(Velociraptor)化石。但是,安德鲁并不是唯一在片沙漠里细致搜寻的探险家。差不多与此同时,瑞典探险家斯文·赫定(Sven Hedin)正从内蒙古戈壁的南部发掘出此前从未见过的化石。

在此后这些年里,科学家在赫定当年的发掘地点附近仔细搜寻,又发掘出了有恐龙蛋的巢和正在孵蛋的恐龙双亲,还有完整程度堪比外蒙古发现的最完好同类化石的镰刀爪速龙。不过,学者和公众关注的焦点还是外蒙古,自从外蒙古在十多年前向西方开放以后,国际化石考察活动就在这一区域频繁开展起来。与之相反,在内蒙古开展的科考活动相对要少得多。

1984年,中国向外国游客开放自由旅行的头一年,我在一次环球旅行中首次踏上内蒙古的土地——当时我还是一名27岁的地质学研究生。我坐着燃煤蒸汽火车到达内蒙古自治区首府呼和浩特后,参观了位于市中心的博物馆。当时这个城市还只有些平房,城外面就是跟恐龙一样古老的石头,沿着传说中连系蒙古草原与中亚腹地的丝绸之路向西绵延数百公里。我回到北京时,见到了中国科学院古脊椎动物与古人类研究所的赵喜进(Zhao Xijin)教授。他是中国成就最为卓著的化石猎人之一,那时就已经发现过十多个新物种了。我们相约将来在这个地区开展合作考察。16年后,时机和条件终于成熟了。

2000年,我和赵喜进一起回到呼和浩特,为在这一地区进行大规模发掘做后勤准备。我们乘坐的火车到达呼和浩特时,受到了内蒙古自治区国土资源厅龙浩地质古生物研究中心(Longhao Institute for Stratigraphic Paleontology)主任、地质学家谭林(Tan Lin)的迎接。谭林看起来精力充沛,一点儿都不像有60多岁的样子,他为我们列出了来年春天去戈壁考察所需车辆、设备的详细清单。幸运的是,在呼和浩特找到适宜的车辆不会有什么问题。那个我印象中都是平房的城市,已经变成了一座熙熙攘攘的大都市,马路平整宽阔,两侧都装点着各色霓虹灯招牌。

谭林建议我们再去一次因赫定发现化石及其后的考察而闻名的地方,在那里一定能发现更多化石。但去“别人没去过的地方”是我的原则。最终,未知世界对我的吸引力占据了上风,我们决定在春天沿着古丝绸之路,一路向西,朝着遥远的戈壁进发。

第一条线索

在风沙弥漫且极度寒冷的沙漠里,科考队员找到了一些小型恐龙的化石。

2001年4月中旬,一个由中国、美国、法国和蒙古国的化石猎人组成的16人考察队在呼和浩特聚集到一起。我们分乘4辆越野车,还雇了一辆卡车,车上装载着好几吨的补给,足够我们在沿着黄河岸边向沙漠里挺进的700公里旅程中使用。

我们的首个宿营点离一个叫做苏红图的小镇子不远。戈壁里的风不断猛击着我们所住的军用帐篷的铁架子,给里面所有的东西都喷上了一层灰土。头发很快就像抹了发胶一样竖了起来。由于缺水以及极度的严寒,洗澡是完全不可能的。

每天,我们都要出去寻找化石。队员们要在崎岖的土地上走上很久,在石头中搜寻,看看有没有什么有趣的东西露出来。在寻找化石的过程中,有时得靠运气,但是更重要的是具备一只灵敏的“鼻子” ——一种天生能嗅出化石所在的才能。

美国蒙大拿州立大学的古生物学家戴夫·瓦里基奥(Dave Varrichio)率先取得了重大发现,他在下层一块岩石的底面上找到了印在上面的一个三趾脚印。这个脚印有个值得注意的地方,两边的趾头短,脚掌尺寸比恐龙的要小,但比戴维的手掌要大。我们推测这可能是一只大型似鸟龙(ornithomimid)留下的。很快,我们就会弄清这是什么的脚印。

根据大约25年前印制的一份中国地质志记载,我们的营地周围这片区域的地层属于距今9 000万年的晚白垩纪。除了这个脚印,我们的发现仅限于一些以前在戈壁上发现过的小型恐龙的骨骼。因此,我们把营地转移到附近一处宽阔的山谷,那里的化石更为丰富。很快考察队员们就有了一些新发现,包括一块刚露出地面、看似原始鸭嘴兽的头骨。另一块化石貌似属于小型蜥脚类(sauropod),这类四足植食动物通常体型巨大。

最有意思的地点是一道由红色和蓝色石头层层堆成的竖墙,上面散布着一些比较小型的恐龙的腿骨。这不是一道自然形成的墙。它是用凿子和镐头劈出来的,是一个化石采集场的后墙。也就是说,在我们之前已经有人到过这儿了。

谭林解释说,1978年,一位地质学家,也是他的老同学,在做地图勘测时最先发现了这个地点。“看这儿,”谭林指着地质地图上的一个小的骨头形图标说。1997年,一支由中、日、蒙三国科学家组成的队伍依据这张地图在这一地区进行考察,当时谭林就是这支队伍的向导。但受到时间和物资的限制,那次他们只收集了部分骨骼,未能完成全部发掘工作。

我的背包里有一篇发表于1999年的论文,介绍了戈壁沙漠中一个新的似鸟龙种类,作者是一名年轻的日本古生物学家小林快次(Yoshitsugu Kobayashi),那时他还是美国南卫理公会大学的研究生。现在我才知道,小林正是基于在我面前的这个发掘现场找到的素材写出了那篇论文。小林和同事注意到,这些化石种类繁多并且保存得很完好,有些甚至还包含了胃里面的石头——古蜥脚类(以及现代的短吻鳄、海豹和鸟类)利用小鹅卵石来辅助磨碎食物和帮助消化。2003年,小林把这种恐龙命名为董氏中国似鸟龙(Sinornithomimus dongi)。不过大家仍然不知道,在如此狭小的一片区域为什么存在这么多化石?它们是同时死亡的,还是在千百年间陆续葬身于此的?如果是同时,那么当时究竟发生了什么?

发掘现场是在戈壁中一个荒凉多风之处的一座小岩石山丘的脚下。地平线已经变成了棕灰色——这是沙尘暴即将到来的早期信号。在沙漠里,这类警示提供的反应时间是以分钟而不是小时计算的。我们连忙奔向越野车,希望抢在我们留下的车辙印完全消失之前,顺着它们冲回营地。没过几分钟,狂风就开始卷起滚滚沙土,我们连卡车的下半身都看不清了。

还好有营地大厨,晚饭他一般都会做7道菜——而且总是跟前一天晚上的不一样,可口的饭菜让我们忘记了无孔不入的沙土和刺骨的寒风。幸运的是,我们的营地与一个军队驻地离得不远,可以从那儿获得新鲜蔬菜。就我的口味儿来说,中餐是世界上最好吃的。同样有名的还有中国啤酒,就在那个春天,为了庆祝好运气给我们带来的重大发现,我们大杯大杯地不知喝了多少。

死亡陷阱

一处遗址里保存着多具同一物种的化石,这引起了研究者的兴趣。

在接下来的几周里,我们每天都要回到那个山谷,许多人都致力于解开这片似鸟龙采掘场的谜团。随着我们把采掘场的后墙逐步向山里推进,骨架一副接一副地被挖了出来。其他人则对悬崖面进行研究和取样,把遗址周围岩石的情况详细记录在册。

当一个地方保存了同一物种的多个个体时,古生物学家必定会问:它们集中在此是自然的吗?换句话说,它们是一个家族,还是某天偶然聚集起来、仅仅是凑巧死在一块儿的一个群体?大多数同一物种的骨头堆并非都这么有吸引力。它们通常是些没有亲缘关系的个体,经过或长或短的一段时间,都死在一个水坑附近,或是被洪水冲到了一起。

如果我们立马就把骨架化石打包装箱,那么,这个故事最精彩的部分——这些恐龙是怎么死的——就该永远成为不解之谜了。有关死因、环境和时间的线索,不仅存在于骨头本身,也与骨骼的位置、咬痕或骨头碎片的存在与否,以及死亡前后及过程中沉积物的特性相关。对于这样的采掘场,我们必须把它当成一个犯罪现场,而绝不仅仅是古生物学家收获战利品的地方。

很快,我们便认定这些动物是同时丧命于此的。骨骼的分布不是随机的,似乎所有骨架都朝向同一个方向。那可能是因为一次洪水或是由河流将多具骨骼带到了同一位置,但是我们没有找到任何证据证明这些骨骼是这样移过来的。所有骨架都保存得十分完好。

此外,悬崖面上那些红色和蓝色的薄片状岩石暗示,该地区曾经存在过颗粒很细的淤泥。我们在填塞住的泥土裂缝中发现了一些斑点,说明这里曾经有过干湿两季。一种叫做叶肢介(conchostracans)的淡水生物微小而又扁平的壳覆盖了其中一部分骨架,这些漂浮的生物来自于一个正在扩张的湖。在靠近骨架的地方,淤泥很纯净,没有什么虫子钻的洞或是支撑植物的根系。总之,包围着骨架的岩石让我们看到了一个远古湖泊的潮涨潮落——这里曾是整个干旱地区中的一片绿洲。

这样的化石样本以前还从没听说过——它是当时已知(并且至今仍是)仅有的、类似于庞贝古城遗址那样的恐龙物种标本。随着采掘工作继续进行,我们花了很多时间思考这些恐龙死亡时的情形。也许这些恐龙死于附近的一次火山喷发,或是在一场洪水中遇难。“也许它们只是陷进泥里了?”科考队员加布丽埃勒·利翁(Gabrielle Lyon)一边说着,一边用探针画出一只正在沉没的恐龙紧握的脚趾的轮廓。在我看来,陷入泥潭这个理论似乎有点牵强。利翁虽然是个有经验的发掘者,但她的强项是教育学,而不是个古生物学或地质学。现代动物(比如奶牛)有时会死在水坑附近,大型动物如果膝盖以下都陷入泥里,最终就会因为口渴、曝晒和饥饿而死。但是整群动物都死于这种方式实在太少见了[不过,瓦里基奥指出有时候这种事会发生在野马身上,他是这支科考队里的埋藏学(taphonomy)专家,这是一门有关死亡的学问]。

随着我们发掘工作的进行,新的线索越来越多。戴维注意到,在保存着骨架的水平面附近的悬崖面上存在V字型图案。泥层向下变形,就像被恐龙脚爪那样的尖东西划拉过一样。这是不是能证明泥潭中曾经发生过垂死挣扎呢?

不幸的是,我们快要挖不下去了。这个似鸟龙采掘面向下延伸进山里,发掘工作一天比一天困难。要想以手头的工具完成发掘工作,即使要不了几年那么久,至少也需要好几个月。

休息的时候,我们跑到中国军队的驻地,跟那里的新兵们进行了一场篮球比赛。谭、赵两位教授在边线那儿观战,一下子就注意到部队配备了几辆的重型装备。在篮球赛中跟士兵们交上朋友之后,我们跟驻地的军官讲诉了我们的状况,并提出需要帮助。几天后,一辆大型推土机就开到了我们的发掘地。

推土机的铲斗一次就能把山丘的坡顶削矮几厘米,我们就跟在它后面找寻化石。“停!”来自美国密歇根大学安阿伯分校的古生物学家杰夫·威尔森(Jeff Wilson)大喊一声。被大铲斗掀出来的一块巨大的岩石引起了威尔森的注意,他从中发现了一些颌骨和牙齿。我们立马在上一铲铲过的地方的两边仔细寻找,终于找齐了所有散落的部分。在位于遗址平面上方仅一人高的这块石头里的,嵌着长45厘米的一种未知捕食者的头骨。

在推土机加盟4天后,这整座小山都被它移走了,它的铲斗已经挖到了墓地表面。我们继续发掘,直到把13只恐龙中的最后一只刨了出来。骨架绝大部分都倒在一个平面上,上面只覆盖了几厘米厚的沉积物,但当我们从包含这些骨架的主平面上凿下泥岩时,发现几只恐龙的后腿深深地陷入泥里。有一些保存相当完好的骨架单单少了髋骨(hipbone)。看起来这些个体是掉进泥潭后被远古的食腐动物盯上了。

这正是一群行进中的恐龙全都陷入同一个泥滩之后,我们预料可能会发生的情景。利翁从看到那些骨头时感受到的恐慌中得出了这个假设,看上去越来越符合死亡当时的场景了。

生与死

经过后续分析,研究者还原了这群恐龙死亡时的情景,并弄清了它们的生活方式。

回到芝加哥大学后,我的研究团队成员在显微镜下一块一块地清理了那些骨骼,从中发现了相当多的信息。胃里的石头不但被保留了下来,而且似乎还保持着用来磨碎植物的砂囊的形状。我们还发现了贴在砂囊各面的黑碳薄片。这些黑色的东西是恐龙最后一餐的残留物。

另一个证据帮助我们证实了发掘时的一种预感。还在戈壁沙漠的时候,我们就注意到,发掘现场中的所有个体都是未成年的。检查构成脊椎的每块骨头是在野外估测恐龙年龄的最好办法。所有的椎骨都由下部的管状骨(椎体)和上部的弧形结构(神经弓)组成。如果这两个部分完全融合在一起,脊椎就不再生长,恐龙也就成年了。所有在苏红图采集的骨架,椎骨都分成两个部分。

不过这个特征只能让我们粗略估计恐龙的年龄。回到芝加哥后,我们把骨头切成薄片,然后对它们像树木年轮一样的生长环进行了计数。我们发现,这些恐龙死亡时的年龄在1~7岁之间,大部分只有一两岁。这说明了两个问题:首先,中国似鸟龙至少需要大约10年才能成年;第二,在苏红图发现的恐龙是一队游荡中的未成年恐龙。

认识到这些之后,我们就可以把这些恐龙的故事完整还原出来了——不仅仅包括它们如何死去,还包括它们生活的方式。古生物学家已经对半大恐龙的社会习性做出过推测,不过在苏红图发现的恐龙群提供了迄今为止最好的证据。因为中国似鸟龙的成熟需要10年的时间,所以它们中的青少年就有很多机会聚在一起。成年恐龙在繁殖季节事情很多——求偶、筑造和保护巢穴、孵蛋,还要给刚孵出来的幼龙喂食。青少年恐龙似乎就到处游荡,走到哪儿都是自己照顾自己。

于是,这一群年轻的恐龙来到了命运的终点。对一群路过的动物来说,那处沼泽看起来和湖边其他的地方没什么区别——都是能踩出脚印而不会陷进去的泥地而已。位于中心的一对骨架最为生动地记录了这场9 000万年前的悲剧。陷入困境后,这两只恐龙绝望地躺着,身体斜倒在泥潭表面上,一只摞在另一只身上,它们的脚深深地陷入泥里,无法拔出。它们的骨架保存得异常完好,除了髋骨。髋骨肯定是被饥饿的腐食动物弄走了。一块孤立的髋骨证实了这种情形,它的中间部分被一只闯入者的脚给踩碎了。

此后,水平面上升,至少是暂时地,这座墓园和它的悲伤故事被封印在了泥潭之中。

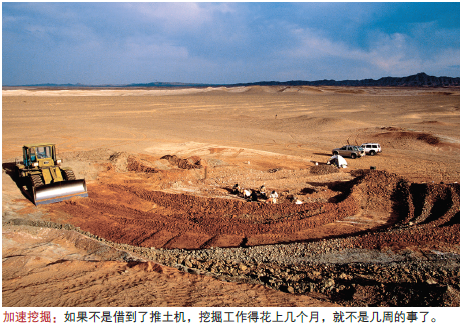

加速挖掘:如果不是借到了推土机,挖掘工作得花上几个月,就不是几周的事了。

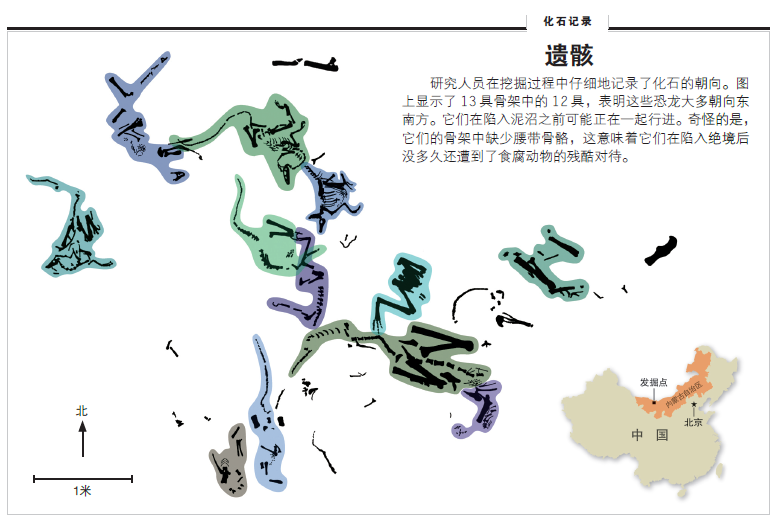

遗骸

研究人员们在挖掘过程中仔细地记录了化石的朝向。图上显示了13具骨架中的12具,表明这些恐龙大多朝向东南方。它们在陷入泥沼之前可能正在一起行进。奇怪的是,它们的骨架中缺少盆骨,这意味着它们在陷入绝境后没多久还遭到了食腐动物的残酷对待。

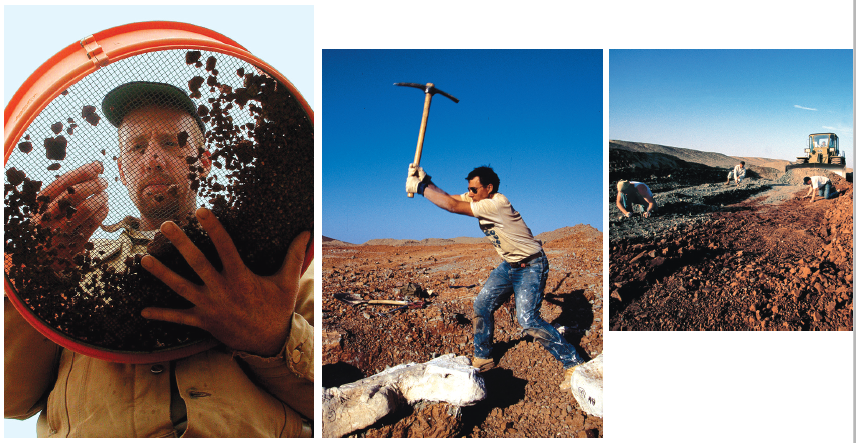

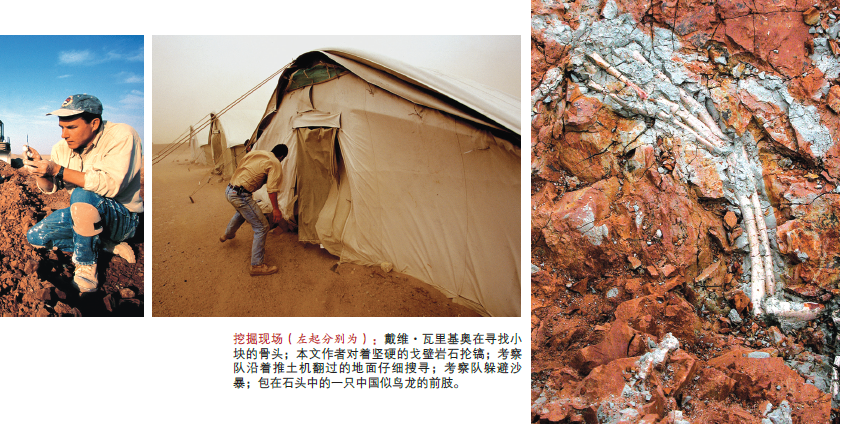

挖掘现场(左起分别为):戴维·瓦里基奥在寻找小块的骨头;本文作者对着坚硬的戈壁岩石抡镐;考察队沿着推土机翻过的地面仔细搜寻;考察队躲避沙暴;包在石头中的一只中国似鸟龙的前肢。

请 登录 发表评论