进化可不遵循进化论?

现在,一些科学家认为,有些复杂的生命结构可以在没有自然选择的情况下进化而来。

撰文 卡尔 · 齐默(Carl Zimmer) 翻译 王文

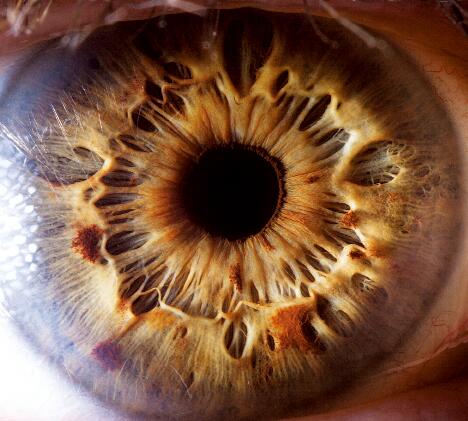

仔细想想我们的眼睛吧。眼睛由很多部分组成——视网膜、晶状体、肌肉、玻璃体等等,所有这些部分共同作用才能产生视力。损伤其中任何一个部分,例如视网膜脱落,会立即导致失明。事实上,眼睛的功能只有在各个部分大小和形状都合适时才能发挥作用。如果达尔文是正确的,那么复杂的眼睛必然是由某个简单的雏形进化而来的。在 《物种起源》 (On the Origin of Species)一书中,达尔文是这样写的:“我承认,这似乎很荒谬。”

尽管如此,达尔文依旧看到了产生复杂结构的进化途径。每一代,个体的性状都会发生改变,也就是我们所说的变异。而某些变异会让生物体更好地适应环境,让它们繁殖更多后代。由于自然选择的作用,数代之后,这些有利于生存与繁衍的变异会越来越常见。随着新变异的产生和扩散,生物体的解剖结构会逐渐改变,复杂结构由此产生。

达尔文认为,有一种类似于现在的扁形虫那样的动物,它身上的一种简单的光感受点,最终进化成了人类的眼睛。自然选择使这个光感受点变成了一个杯状结构,可以用来检测光的方向。随后,其他一些附加特性会增强这个结构的视力,使生物体更好地适应外界环境,因此这些中间形态的“眼睛”会遗传给下一代。渐渐地,由于每一种中间形态的“眼睛”都比之前出现过的“眼睛”更有优势,所以自然选择会驱动这些结构变得更复杂。

达尔文对复杂结构起源的思索得到了现代生物学的支持。现代的生物学家可以在分子水平上细致地研究眼睛和其他器官,他们发现,大量的复杂蛋白会相互结合,形成特定的结构,就像入口、传送带和发动机那样相互配合,才具有完整的功能。由于自然选择不断地筛选出那些适应性更好的中间形态,因此,如此复杂的蛋白系统可以由一个简单的结构进化而来。

然而现在,一些科学家和哲学家都认为,复杂结构也可以通过其他途径产生。部分人的观点是,随着时间的推移,生命体具有变得更复杂的内在趋势。还有一些人则坚持认为,即使没有自然选择的压力,只要随机突变发生了,生命结构复杂性的增加,也会作为一种副作用而出现。他们认为,复杂结构的出现,并不完全是过去数百万年来,生命体受到自然选择的精细调节的结果——也就是被达尔文戏称为“盲眼钟表匠”(the blind watchmaker)的过程。在某种程度上,复杂结构就是出现了。

定义复杂性

几十年来,生物学家和哲学家一直在思考,生命体的复杂性是如何进化而来的,根据杜克大学古生物学家丹尼尔·W·麦克西亚(Daniel W. McShea)的观点,对复杂性含糊的定义使得这些研究如跛足般前行。麦克西亚说:“科学家不仅不知道怎么来对复杂性定量,也不知道怎么用语言来描述。”

麦克西亚与同样来自杜克大学的罗伯特·N·布兰登(Robert N. Brandon)已经思考这个问题很多年了。麦克西亚和布兰登建议,对于复杂性的描述,不应该只看到组成生物体各部分的数量,还应该注意到各部分的类型。我们的身体由10万亿个细胞组成,如果这些细胞都属于同一种类型,我们就是原生质(protoplasm)的简单堆积。恰恰相反,我们有肌肉细胞、红细胞、皮肤细胞等各种细胞,甚至连单个器官都是由许多不同类型的细胞组成。举例来说,视网膜就拥有60种行使不同功能的神经细胞。仅从细胞类型上看,我们就可以得出结论:人类远比其他动物,如只有6类细胞的海绵复杂得多。

这样定义复杂性的一个优点是,你可以通过很多种不同的方法来测定复杂性。我们有许多不同类型的骨骼,并且每块骨骼都有不同的形状,甚至连脊柱也是由若干种不同形状的部分组成,从支撑我们头部的脊椎骨,一直到支撑我们胸腔的脊椎骨,都有截然不同的形态。

麦克西亚和布兰登在2010年出版的《生物学第一法则》(Biology's First Law)一书中,勾勒出了一种定义复杂性的方式。他们认为,一开始或多或少有些相似的部分,会随着时间的推移发生变化,并在进化上分离开来。不论生物体何时繁殖,至少有一个基因可能发生突变。并且,这种突变有时会导致某个结构产生更多类型。一旦某个有机体拥有更多部分,这些部分就有可能变得各不相同。一个基因被偶然复制以后,复制出的基因往往会获得原来所没有的新突变。因此,根据麦克西亚和布兰登的理论,如果刚开始,有机体的各个部分完全相同,那么这些部分会倾向于不断变化,彼此产生差异。换句话说,有机体的复杂性会增加。

随着复杂程度的上升,生物体也许能更好地生存,拥有更多后代。如果是这样,自然选择会倾向于选择这样的生物,使其在种群中散布开来。例如,哺乳动物通过鼻子里神经末梢上的受体与气体小分子结合,可以闻到很多物质的气味。这些受体的基因在百万年间不断复制,产生新的突变,允许动物闻到更多的气味。老鼠和狗都是特别依赖鼻子的动物,它们都拥有1 000多个受体基因。另一方面,复杂性有时也会成为一种负担。例如,如果突变导致脖子的脊椎骨形状发生改变,使头部的转动更加困难,自然选择就会阻止这种突变在种群中蔓延。也就是说,带有这种性状的生物体通常在繁殖之前就会死亡,因此,这种有害突变无法遗传下去,很快会被淘汰。在这一类事例中,自然选择阻止了复杂性的提高。

与标准的进化理论不同的是,麦克西亚和布兰登在不存在自然选择的条件下,也观察到了复杂性的增加。他们认为,这是生物学的一个基本法则,也有可能是唯一的法则,他们称之为零压力进化法则(zero-force evolutionary law)。

果蝇实验

最近,麦克西亚和杜克大学的毕业生利奥诺尔·弗莱明(Leonore Fleming)以果蝇为实验对象,对零压力进化法则进行了验证。一个多世纪以来,科学家一直在饲养用于科学实验的果蝇。在实验室的环境中,果蝇过着舒适的生活,有稳定的食物供给和恒温的环境。与此同时,与之对应的野生种必须与饥饿、天敌、寒冷和高温做斗争。因此,自然选择效应在野生果蝇中是十分强烈的,以去除让果蝇无法应对众多挑战的突变。相比之下,在实验室受保护的环境中,自然选择效应往往是十分微弱的。

根据零压力进化法则,我们可以做出明确的预测:在过去的一个世纪里,实验室中的果蝇更少受到自然选择的影响,从而保留了不利突变,因此相比野生型会有更大的复杂性。

弗莱明和麦克西亚使用了916个实验室的果蝇品系来验证这个法则。他们用许多不同的标准测定了每个种群的复杂性。最近,他们在《进化和发育》(Evolution & Development)杂志中,报道了实验结果:实验室果蝇的确比野生果蝇具有更大的复杂性。有些种类有不规则的腿,有些果蝇的翅膀上有不同的颜色和图案,就连触须也有不同的形状。从自然选择中解放后,果蝇的复杂性明显增加,与零压力进化法则预测的一致。

尽管部分生物学家赞同零压力进化法则,史密森尼自然历史博物馆的首席古生物学家道格拉斯·欧文(Douglas Erwin)却认为,这个法则有一些严重错误。他强调:“其中一条基本假设是错误的。”根据零压力法则,在不存在自然选择的条件下,复杂性会增加。但这一法则正确的前提是,生物体真的能够超越自然选择的影响而生存。欧文强调,在现实条件下,即使这些果蝇被科学家们娇生惯养,自然选择仍然发挥着作用。对于果蝇这样的生物,如果它们生长发育良好,会有上百个基因相互作用,将一个细胞(受精卵)变成很多细胞,形成不同的器官,并这样发育下去。一些突变会影响这个过程,阻止果蝇长成能够繁殖的成体。

一个生命体可能在没有外部选择的条件下生存,也就是说,没有外部环境决定谁赢得或输掉进化的比赛,但这时,它仍然要受到发生在内部的选择作用。欧文认为,麦克西亚和弗莱明的新研究并没有为零压力进化法则提供证据,“因为他们只考虑了成体的变异”。尽管在成熟前就死于发育失调的突变体是科学家所关注的,但是麦克西亚和弗莱明却没有研究这些突变体。

欧文和其他反对者提出的另一条反对理由是,麦克西亚和布兰登定义的复杂性与大多数人定义的复杂性不同。毕竟,眼睛不只是多个部分简单地堆积在一起——这些部分还会共同发挥作用,每一部分都行使一个特定功能。但是麦克西亚和布兰登则认为,他们所检测的复杂性会导致其他复杂性的产生。麦克西亚提到:“实验中,我们在果蝇品系中看到的那种复杂性,可为自然选择提供一些‘基本素材’,构建出复杂结构,帮助生命体生存下去。”

分子的复杂性

作为一个古生物学家,麦克西亚习惯于思考他从化石上看到的复杂性,比如骨骼组装而成的骨架。但是,近些年来,很多分子生物学家开始更多地思考复杂性是如何出现的。

上世纪90年代,一些加拿大科学家开始思考这样一个事实:大多数突变对生物体通常没有任何作用。这些突变在进化生物学上叫做中性突变。这些科学家包括加拿大戴尔豪斯大学的迈克尔·格雷(Michael Gray),他们提出,其实不需要经历一系列由自然选择过程挑选出来的、帮助生物体适应环境的中间体,突变就能产生复杂的结构。他们把这个过程叫做“建设性中性进化”。

最近的一些研究为建设性中性进化提供了引人注目的证据,让格雷深受启发。美国俄勒冈大学的乔·桑顿(Joe Thornton)和同事似乎在真菌的细胞中找到了例子。在真菌中,例如褐蘑菇(Portobello mushroom)的细胞必须将质子从一个地方移动到另一个地方才能保持存活。它们这样移动质子的方式之一是,使用叫做液泡型ATP酶复合物(vacuolar ATPase complexes)的分子泵:一个蛋白质组成的旋转环状结构,能从细胞膜的一侧向另一侧运输质子。毫无疑问,这个环状结构是一个复杂结构。包括6个蛋白分子,其中4个都是Vma3蛋白,第5个和第6个分别是Vma11蛋白和 Vma16蛋白。这三类蛋白对于环状结构的旋转都是必需的。

为了揭示这个复杂结构的进化过程,桑顿和同事比较了该蛋白在动物等其他生物和真菌中有何不同。(真菌和动物在10亿年前拥有共同的祖先。)

动物中,液泡型ATP酶复合物也是旋转的环状结构,由6个蛋白分子组成。但动物的这个环状结构与真菌有一个关键的不同之处:动物的环状结构只有两种不同类型的蛋白。动物中,每个环状结构都由5个相同的Vma3蛋白和1个Vma16蛋白组成,没有Vma11蛋白。根据麦克西亚和布兰登对复杂性的定义,真菌的复杂性比动物高——至少在液泡型ATP酶复合物上是这样的。

科学家仔细地研究了编码环状结构蛋白的基因。他们发现,真菌中独有的Vma11蛋白与动物和真菌共有的Vma3蛋白有很近的亲缘关系。因此,编码Vma3和Vma11蛋白的基因拥有共同的祖先。桑顿和同事推断,在真菌进化的早期,编码环状结构蛋白的基因在偶然的情况下发生了重复,于是两个拷贝分别进化形成了Vma3和Vma11蛋白。

通过比较编码Vma3和Vma11蛋白的基因,桑顿和同事构建了两种蛋白共有的“祖先基因”。然后,他们使用这部分DNA片段创造了一个相应的蛋白,事实上就是“复活”了一个8亿年前的蛋白。他们把这个蛋白称为Anc.3-11——是Vma3和Vma11的简写。研究人员很好奇这个蛋白在遥远的过去是如何发挥作用的。为了解释这个问题,他们将Anc.3-11蛋白的基因插入酵母的DNA中,同时敲除了这个基因的两个“后裔”——编码Vma3和Vma11蛋白的基因。通常,敲除编码Vma3和Vma11蛋白的基因对酵母是致命的,因为酵母不能合成自身的液泡型ATP酶。但是,桑顿和同事发现,酵母可以利用Anc.3-11蛋白继续存活,Anc.3-11和Vma16蛋白的组合,能行使液泡型ATP酶那个环状结构的全部功能。

类似的实验可以帮助科学家构设出一个假说,系统阐述真菌液泡型ATP酶的环状结构是如何变得更加复杂的。真菌的环状结构最早是由两种蛋白质组成的,与动物体内的组成相同。这些蛋白是多功能的,可以与自身结合,也可以与相邻的蛋白结合;既可以与自己右侧的蛋白质结合,也可以与自己左侧的蛋白质结合,从而形成蛋白复合体。后来,编码Anc.3-11蛋白的基因发生重复,形成了Vma3和Vma11。这两个基因编码的蛋白继续行使Anc.3-11的功能:它们组装成环状结构,发挥泵的作用。但是,真菌经过数百万代的繁殖后,Vma3和Vma11的基因开始发生突变。部分突变削弱了这两个基因编码的蛋白的多功能性,比如Vma11蛋白无法在顺时针方向上与Vma3蛋白结合,而Vma3蛋白则无法在顺时针方向上与Vma16蛋白结合。因为这些蛋白质仍然能结合在一起形成环状结构,所以这些突变不会导致酵母死亡。换句话说,这些突变都是中性的。但现在的环状结构比之前更复杂了,只有在三种蛋白质同时存在,并且以某种方式排列时才会发生作用。

桑顿和同事已经精确地揭示了零压力法则所预测的那一类进化事件。久而久之,生命体出现了越来越多的组成部分——比如,组成环状结构的蛋白种类变得更多了。然后,新的组成部分在功能上开始有所区别。最终,真菌的结构比它们的祖先更复杂了。但是,这个过程并非像达尔文设想的那样,自然选择会不断选择一系列中间态。相反,真菌的环状结构是一种因原有组件功能退化而出现的复杂结构。

编辑RNA

格雷发现了另一个建设性中性进化的实例,许多物种用这种方法编辑自身的基因。当细胞需要生产某种蛋白时,它们会将DNA转录成RNA,并且用特定的酶,将RNA上的某些核苷酸替换掉。对于很多物种,包括我们人类,RNA编辑都是至关重要的,因为如果未经编辑,细胞利用这些RNA合成的蛋白是不能行使功能的。但是,我们不禁要问,为什么基因的原始序列就不能是正确的,非得经过RNA编辑的过程呢?

格雷假定,RNA编辑的进化过程是这样的:某种酶发生突变后,可以识别RNA,并改变RNA上的特定核苷酸。这种酶对细胞无害也无益——至少刚开始是这样的。因为这种酶对细胞无害,所以可以一直存在。随后,细胞中的某个基因发生了有害突变——幸运的是,这个细胞已经有了RNA编辑酶,可以通过RNA的编辑过程,来消除这个有害突变带来的伤害。这样,DNA编辑酶就可以保护细胞免受有害突变的伤害,这类酶就可以传到下一代,在种群中散布开来。格雷强调,RNA编辑酶和它所修复的突变都不是由自然选择所驱使的。这种额外的复杂性是自己发展出来的,即“中性”的。一旦散布开来,就再也没有办法去除。

荷兰阿姆斯特丹大学的生物化学家戴维·斯派吉尔(David Speijer)认为,格雷和同事提出的建设性中性进化理论为生物学做出了贡献,尤其是挑战了所有的复杂结构都有良好适应性这一传统观点。但斯派吉尔担心,在某些情况下,他们的观点推进得太快了。一方面,他认为真菌的泵是建设性中性进化的很好例子。他强调,“任何一个神智清醒的人都完全同意这一观点”。但在某些情况下,例如RNA的编辑过程,他认为科学家不能否定自然选择发生作用的可能性,即使这个复杂结构看起来没用。

格雷、麦克西亚和布兰登承认,从构建羽毛的生化反应到植物叶片中的光合工厂,自然选择在复杂结构的起源过程中起了重要作用。但他们也希望,自己的研究能促使其他生物学家超出自然选择的约束,考虑随机突变促进复杂结构形成的可能性。格雷说道:“我们绝对不否认适应性是其中的一种机制,但是我们不认为适应性能解释一切问题。”

本文译者 王文是中国科学院昆明动物研究所的研究员、中德马普青年科学家进化基因组学小组组长,主要从事分子进化和进化基因组学的研究。

请 登录 发表评论