饱受淋巴结癌(cancer of lymph node)折磨的赖特先生正在生死边缘挣扎。尽管医生们已经竭尽全力,尝试了所有可行的治疗措施,橙子大小的肿瘤还是侵袭了他的颈部、腹股沟、胸部及腹部。然而,赖特先生坚信一种名为克力生物素(Krebiozen)的新型抗癌药物能够治愈他的疾病。这一案例记载于美国加利福尼亚大学洛杉矶分校的心理学家布鲁诺·克洛普弗(Bruno Klopfer)在1957年发表的一篇研究报告——《人类癌症中的心理学变量》(Psychological Variables in Human Cancer)上。

在接受第一次克力生物素注射时,赖特先生已经卧床不起,奄奄一息了。三天后,他却能神采奕奕地在病房里散步,还不时与护士开玩笑,此时他体内的肿瘤已经缩小一半。又经过十余天的治疗,赖特先生办理了出院手续。与此同时,医院里另一位患者也同样接受了克力生物素注射治疗,病情却没有丝毫好转的迹象。

两个月过后,一些质疑克力生物素疗效的报道让赖特先生的病情急转直下。他的医生给他编了一个善意的谎言:一种经过改良、疗效加倍的药物第二天就到达医院,这让赖特先生欣喜若狂。医生为他注射了一剂不含任何药物分子的空白样品,这让他的病情好转程度甚至超过了前次治疗。很快,赖特先生的病情大有起色,于是他再次出院。此后两个月内他一直很健康。然而不幸的是,有一天他偶然看到了一篇报道,称克力生物素毫无效果。没过几天,他就与世长辞了。

赖特先生的经历说明了这样一个道理:病人的期望和信念会极大地影响疾病进程。当心理因素与一种并无疗效的药物(如克力生物素) 联系在一起时,便有可能使病情好转。医生们称这种现象为安慰剂效应(placebo effect)。

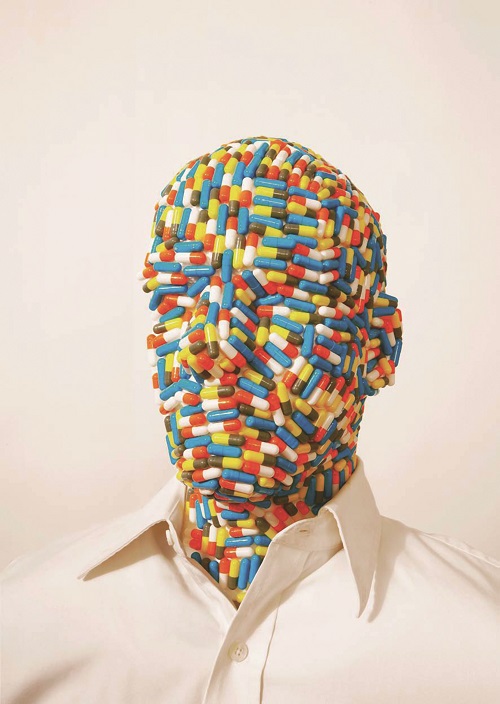

近十年来,很多研究都确认,安慰剂疗法(sham treatment)在所有医疗领域都有效。安慰剂不仅能治疗带有明显心理因素的疾病,如疼痛、抑郁及焦虑,还能缓解帕金森病(Parkinson's disease)和发炎性疾病(inflammatory disorder)的症状,甚至还能像赖特先生所经历的那样,使肿瘤缩小(见第58页图表)。

最新研究表明,并非只有当患者相信药物有效时,安慰剂效应才能起作用。有时一剂注射或医生的白大褂都能在潜意识中引起安慰剂效应。这种潜意识条件反射可以控制机体的生理过程,比如免疫应答和激素释放等。与此同时,研究人员还揭示了安慰剂效应的一些生物学特征,并发现这些效应源于大脑的主动处理过程。

潜意识暗示

自从有了医生这个职业,安慰剂效应就已经存在了。在18世纪,当药箱里没有合适的药物时,内科医生会有意使用一些无疗效的药片,欺骗患者说这种药有助于治愈疾病。不过,19世纪中叶以后,医学家逐渐开始从纯粹的物理和化学角度来看待疾病。到1900年,安慰剂作为一种治疗手段的光辉业绩已成为历史。

的确,现代医学研究人员常常将安慰剂效应视为一种干扰因素。但是一些心理学家、生物学家、行为及社会学家则认为,安慰剂是理解大脑如何调控机体生理过程从而促进痊愈的关键所在。

经典的安慰剂效应理论认为,如果一个人有意识地相信药物具有疗效,这一信念将影响他的生理机能,从而减少疼痛或使病情好转。与此相反,反安慰剂效应(nocebo effect) ——对药物的效力抱有消极的态度或期望,则会导致病情恶化或其他一些不良后果。

然而,数十年来研究人员已经得悉,安慰剂效应也可以在潜意识状态下发挥作用。患者会将医生的白大褂、听诊器或医院的气味等刺激因素,与感觉良好或者身体康复联系起来。即使患者不相信自己正在接受的治疗确实有效,这些刺激因素也能诱导他们产生生理反应。也就是说,如果患者此前就能将上述刺激因素与感觉好转联系起来,那么仅仅瞥见一位医生拿着注射器,就会产生安慰剂效应。在这些例子中,症状好转甚至完全康复是药物疗效、潜意识反应或条件反射的联合作用。

我的同事、心理学家曼弗雷得·舍德劳斯基(Manfred Schedlowski)与我们在德国杜伊斯堡-埃森大学、瑞士苏黎世联邦理工学院的研究小组证实,这种条件反射存在药理效应。在我们的研究案例中,这一效应与服药后产生的效果类似,可以改变免疫系统的状态。我们首先为实验大鼠注射了免疫抑制药物环孢菌素A(cyclosporine A),这种药物通常用于抑制器官移植时发生的免疫排斥。与此同时,我们还给这些大鼠饲喂掺有糖精的甜水。

显然,大鼠将环孢菌素A与甜水联系在了一起,当后来只饲喂甜水时,也能削弱他们的免疫系统。这或许是因为大鼠的大脑向免疫系统发送信息,使它部分关闭。由于大鼠不能像人类那样有意识地相信药物疗效,那么一定是无意识的联想式学习 (associative learning)降低了它们的免疫力。这些发现表明,即使患者没有期望或者并不相信会出现积极乐观的治疗结果,安慰剂效应仍然可以发挥作用。

免疫治疗

20世纪90年代,一些移植试验显示,这种条件反射还具有重要的临床意义。与未引发条件反射的对照大鼠相比,此前注射了环孢菌素A,并饮用糖精水的大鼠,在只饲喂糖精水的情况下,接受了其他种属大鼠(种属不同意味着器官移植后肯定会发生免疫排斥)的心脏移植后,可以存活得更久。而且,有些大鼠体内的移植心脏跳动时间超过了100天,表明它们的机体已经接受了外来器官。这项研究还暗示了安慰剂效应的机制:条件反射使神经系统抑制了脾脏释放细胞因子(cytokines)类分子的功能(免疫细胞就是借助这些分子相互通讯的)。这样一来,弱化的免疫系统便可以容许外来器官在机体内存活。

环孢菌素A也可以在人体内进行免疫调节。2002年,舍德劳斯基与德国杜伊斯堡-埃森大学的心理学家玛丽昂·U·戈贝尔(Marion U. Goebel)及同事发表报告称,他们要求18位男性受试者在3天内服用4粒环孢菌素A胶囊,同时还饮用一种闻起来有薰衣草味的绿色草莓奶昔。他们的免疫系统出现了功能减退的迹象。5天后,当受试者继续饮用上述奇怪的饮料,却服用不含药物的胶囊时,他们的免疫系统也出现了弱化的状况,尽管弱化程度较此前有所降低。与此相反,在整个试验阶段,有16位男性受试者一直服用的都是不含药物的胶囊,他们并没有出现免疫系统功能弱化的现象。这些研究者表示:“这项研究首次证实,在人类的双盲安慰剂对照试验中,条件反射可以产生类似免疫抑制药物的效果。”

过度活跃的免疫应答可能会引起过敏反应,而潜意识的安慰剂效应可以使这种过度应答恢复正常。2008年,戈贝尔与同事报告称,他们招募了30位对尘螨(dust mite)过敏的人参与试验。他们要求受试者连续5天饮用一种特定饮料,然后再服用抗过敏药物地洛他定(desloratadine)。地洛他定能够抑制组胺(histamines)发挥作用,而组胺会引发过敏反应。在第二阶段,其中11位患者继续饮用这种饮料,并服用外表看起来和地洛他定一模一样的安慰剂;与此同时,其他受试者改为饮用白开水,同时服用安慰剂或者地洛他定。

在第二阶段,饮用特定饮料的受试者过敏症状有所减少,但是喝白开水的受试者却没有出现这种变化。另外,前者还出现了较弱的免疫反应(immunological reactivity),程度与那些在试验第二阶段仍然服用地洛他定的受试者相差无几。这些结果表明安慰剂治疗显著弱化了受试者的免疫应答。

安慰剂诱发条件反射的神经学基础是什么?在2005年的一项研究中,我和舍德劳斯基等同事在大鼠大脑中鉴定出一些区域,这些脑区在环孢菌素A和糖精的条件反射过程中发挥着作用。在试验第一阶段,在大鼠出现环孢菌素A-糖精条件反射之前或之后,我们选择性地破坏了大鼠大脑的三个区域——岛叶皮质(insular cortex)、杏仁核(amygdala)以及下丘脑腹内侧核(ventromedial nucleus of the hypothalamus)(见下面文字)。

我们发现,负责调控感觉(如味觉、感情及机体生理状态)的岛叶皮质,在任何时段对条件反射都是至关重要的。如果动物的岛叶皮质受损,无论何时对它们施加实验性伤害,它们都无法表现出条件反射性的免疫应答。完好无损的杏仁核(与情感学习相关的脑区)只在试验的第一阶段,即条件反射的获得阶段,对条件反射性免疫应答是不可或缺的。这表明在学习过程中,杏仁核控制着第一阶段内脏信息的输入,其中就包括免疫系统的状态。与上述两处脑区迥异的是,只有在第一阶段结束之后,下丘脑受到损伤才会产生影响。这一现象说明在大脑向免疫系统传递信息以唤起条件反射性免疫应答时,这个杏仁大小的神经结构参与了上述信息的转发。

期望的作用

在了解到安慰剂的条件反射功效之后,科学家开始怀疑安慰剂效应是否主要源于条件反射,而患者对康复的期望并没有起到多少作用。然而数据显示,这类期望经常会发挥作用,不过影响的范围主要是人类能够感知的一些症状,比如疼痛。

2003年,意大利都灵大学医学院的神经科学家法布里齐奥·贝内代蒂(Fabrizio Benedetti)带领研究小组,对60名自愿者测试了期望作用和条件反射的相对影响力。研究人员通过某种手段,使自愿者的手臂产生剧痛。他们给其中一些受试者注射了生理盐水,并告之注射后会加重疼痛感。另外一些受试者也注射了这种“增加”疼痛的安慰剂,不过在此之前,他们先注射了非甾体抗炎药酮咯酸(ketorolac)以减少疼痛。结果显示两组受试者的疼痛感都增加了。这项疼痛研究表明,消极期望是一种强有力的反安慰剂,哪怕受试者建立起了镇痛剂条件反射,对疼痛增加的预期依旧会导致剧痛,这也说明期望作用对疼痛的影响比条件反射更大。

另一方面,当涉及无意识的机体反应时,心理暗示就显得无能为力了。在上述研究的另一项试验中,贝内代蒂的研究小组告诉受试者,生理盐水会改变(提高或降低,具体取决于受试者所属组别)生长激素或压力激素皮质醇的水平。然而研究发现,心理暗示对这两种激素的水平均没有影响。不过,如果研究人员用舒马普坦(sumatriptan,能够影响激素分泌的药物)让受试者建立起条件反射,那么注射生理盐水就能改变激素的分泌水平。即使受试者被告知生理盐水可以抵消马舒普坦的药效,这种安慰剂仍能诱导产生生理变化。因此,条件反射比心理暗示更能有效地控制机体的潜意识生理过程。

对药效的期望与安慰剂引发的条件反射是基于不同的生理机制发挥作用的。在贝内代蒂与意大利都灵大学神经科学家马丁纳·阿曼西奥(Martina Amanzio)合作进行的一项试验中,他们在自愿者的胳膊上注射了一剂生理盐水,并称这种盐水具有镇痛效果,结果这些自愿者能够忍受平时无法忍受的疼痛。然而,如果用纳洛酮(naloxone,这种药物能够阻止机体天然镇痛成分内源性阿片肽发挥功效) 取代生理盐水,镇痛作用就不明显了。这一结果表明,期望作用是通过这些阿片样(opioid)物质的释放发挥功效的。

在下一步试验中,研究人员在注射生理盐水之前,先为受试者注射了一定剂量的酮咯酸,以建立条件反射性镇痛能力。结果发现,安慰剂效应并没有被纳洛酮所阻止。而如果受试者依旧相信生理盐水是一种镇痛药剂,那么当生理盐水与纳洛酮共同使用时,纳洛酮只是缩短了安慰剂效应的持续时间。换句话说,纳洛酮仅仅阻断了镇痛反应中可察觉的那一部分。科学家总结,安慰剂效应可能包括两部分:期望效应,由阿片样物质促成,可被纳洛酮阻止;条件反射,工作机制似乎与用来建立条件反射的镇痛药相似,因此基本上对纳洛酮不敏感。

美国密歇根大学安阿伯分校的精神病学家乔恩-卡尔·苏维塔(Jon-Kar Zubieta)与同事也支持这一观点:内源性阿片肽是产生期望效应的原因。在2005年的试验中,他们诱导自愿者的肌肉产生持续性疼痛,同时利用分子成像技术测量大脑中由阿片样物质引导的神经活动情况。在其中一次扫描过程中,研究人员为自愿者注射了一剂纯粹的生理盐水,但将它描述为具有镇痛效果的药物。结果发现,与那些没有进行注射的试验相比,生理盐水通过内源性阿片肽的神经传递,准确提高了与抑制疼痛和压力有关的脑区的活动强度。另外,接受生理盐水注射之后,自愿者报告的疼痛程度也有所减轻。这表明,人们对安慰剂能够缓解疼痛的期望,通过大脑的内源性阿片系统,起到了镇痛的作用。

安慰剂发挥镇痛效应时,大脑中阿片样物质的活性增强,而参与处理痛感的脑区的活性则减弱。在2007年的一项研究中,美国佛罗里达大学的神经科学家唐纳德·普赖斯(Donald Price)与同事招募了一些肠易激综合征(irritable bowel syndrome)患者参与研究。当患者经历疼痛时,研究人员用磁共振成像技术扫描他们的大脑。结果发现,患者服用了没有任何疗效的止痛片之后,如果他们相信他们服用的是镇痛药物,那么不但疼痛会消失,大脑中5个与痛感相关的脑区的神经活性也显著降低。

大显身手的安慰剂

尽管研究人员已经证实了心理暗示的威力,但他们还不清楚究竟何种人格特性能够增加对安慰剂的敏感性。毕竟,人格对于潜意识条件反射几乎没有什么影响。对于这种潜意识反应,表象(presentation)要比人格重要得多。给安慰剂起一个流行的名字,或者经常给患者开这种药物,会大大激发它的效应。同样,如果一位内科医生不断流露出他对患者康复的信心,或者花更多时间与患者在一起,也能将安慰剂效应发挥到极致。这样的策略或许会在无形中建立起患者对治疗的信心。

药物标签上的高昂价格显然也能起到同样的作用。在一项研究中,标价0.1美元/片的安慰剂的镇痛能力,要明显低于标价2.5美元/片的安慰剂——显然,受试者并不信任廉价药物。另外安慰剂治疗时涉及的医疗程序越复杂,患者也越容易从中获益。因此最有效的安慰剂治疗(假治疗)除了给患者开一些没有疗效的药物之外,还要对他们假装实施步骤复杂的治疗方案。

美国丹佛大学的咨询心理学家辛西娅·麦克雷(Cynthia McRae)与同事的研究证实了上述观点。他们在2004年发表报告称:一项安慰性的大脑外科手术在改善晚期帕金森病患者的生活质量方面取得了惊人的成功。医生们还向其他一些缺乏多巴胺的帕金森病患者的大脑中移植了人胚胎多巴胺神经元,以此与安慰剂手术的疗效作比较。在麦克雷进行的随访研究中,他评估了一年以后这些病人的生活质量。研究人员发现,接受安慰剂手术的患者在身体、社交及感情等诸多方面,与接收新细胞的患者恢复得一样好。可见治疗的关键并非在于移植手术本身,而在于患者认为他/她是否接受了手术治疗。

最近几年,大量研究揭示了安慰剂效应的众多医疗应用、类型以及工作机制。这种一度被忽视的现象,逐渐赢得了人们的信任。医生们正考虑将安慰剂药物及安慰措施作为增强药物及手术疗效的方法加以应用。不过这种应用可能会引起新的争论和质疑,比如使用安慰剂增强运动员的能力等(见第60页文字框)。与此同时,资深医生或许也想控制患者有意识和无意识的思维,来治愈他们的疾病——至少不会对他造成伤害。

请 登录 发表评论